主要观点总结

这篇文章介绍了空泡蝶鞍的病例及诊断方法。文章中描述了一位女性患者因头痛不适就诊,通过头颅MRI检查发现蝶鞍区囊性占位,诊断为空泡蝶鞍。文章还详细阐述了空泡蝶鞍的病因、分类、临床症状、影像表现、治疗方法及鉴别诊断。此外,文章还包括了医影相关的课程广告。

关键观点总结

关键观点1: 病例介绍

文章描述了一位女性患者因头痛不适就诊,通过MRI检查发现蝶鞍区囊性占位,被诊断为空泡蝶鞍。

关键观点2: 空泡蝶鞍的病因和分类

空泡蝶鞍的确切病因和发病机理尚不清楚,多数学者认为与垂体肥大增生、萎缩及脑脊液搏动压力传导等因素有关。患者被分为原发性空泡蝶鞍和继发性空泡蝶鞍两类。

关键观点3: 空泡蝶鞍的临床症状和影像表现

空泡蝶鞍的临床症状包括头痛、视力障碍等。影像表现上,CT能清晰显示蝶鞍扩大、鞍内低密度囊性占位等,MRI表现具有特征性的T1“白靶征”和T2“黑靶征”。

关键观点4: 空泡蝶鞍的治疗和鉴别诊断

空泡蝶鞍的治疗视病因及症状而定,轻症患者无需治疗。内科治疗包括对症处理及激素替代治疗。严重的视力障碍、难以忍受的头痛等情况需手术干预。鉴别诊断需与垂体区域的其他囊性病变进行区分。

关键观点5: 文章附带的医影课程广告

文章还附带了与医学影像相关的课程广告,包括CT及MRI学习答疑、医影呼吸影像培训计划等。

正文

【医影】投稿文章

投稿邮箱:[email protected]

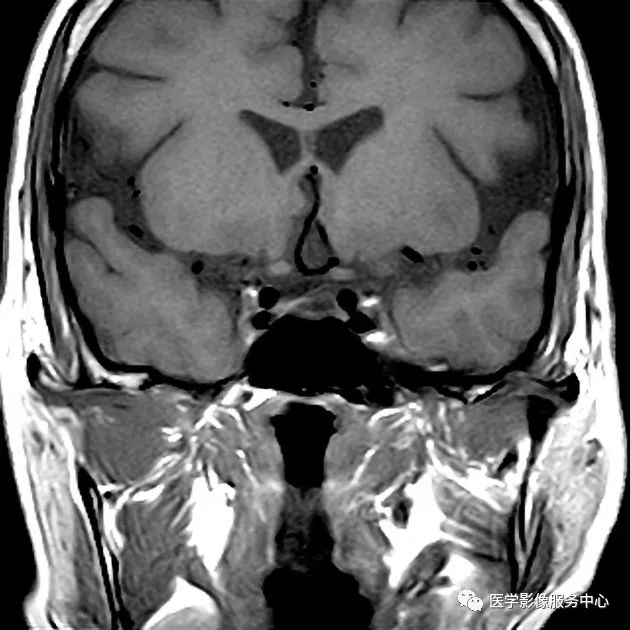

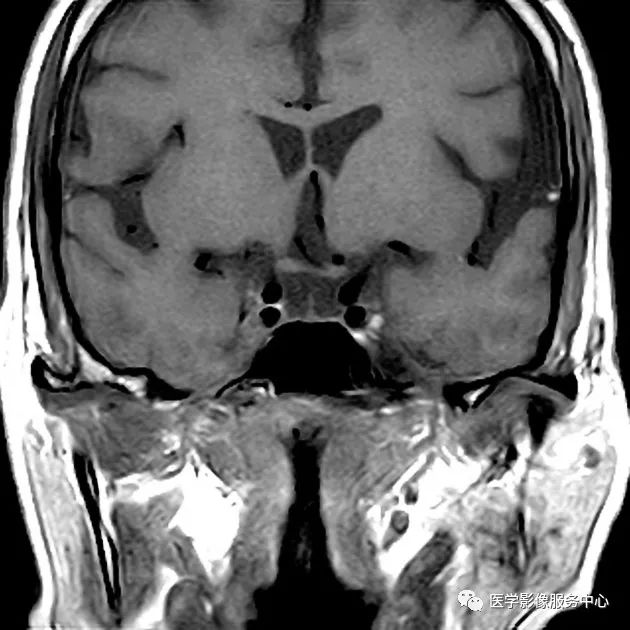

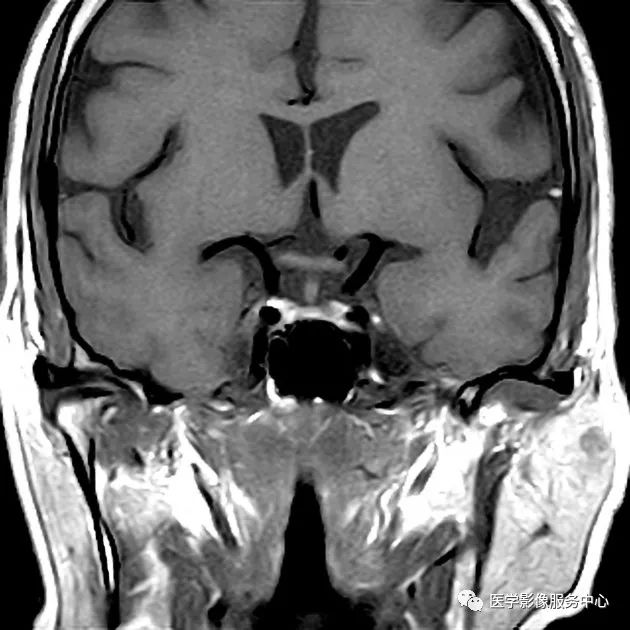

女性 55岁 因头痛不适就诊,行头颅MRI检查发现蝶鞍区囊性占位;图像如下

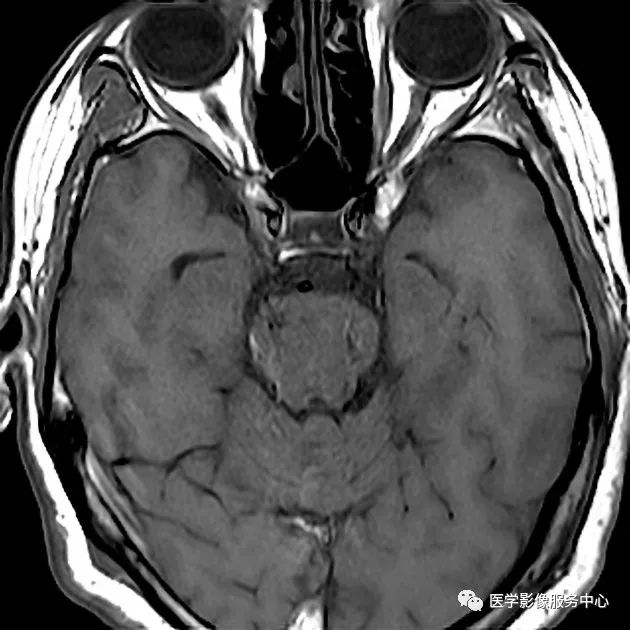

T1轴位

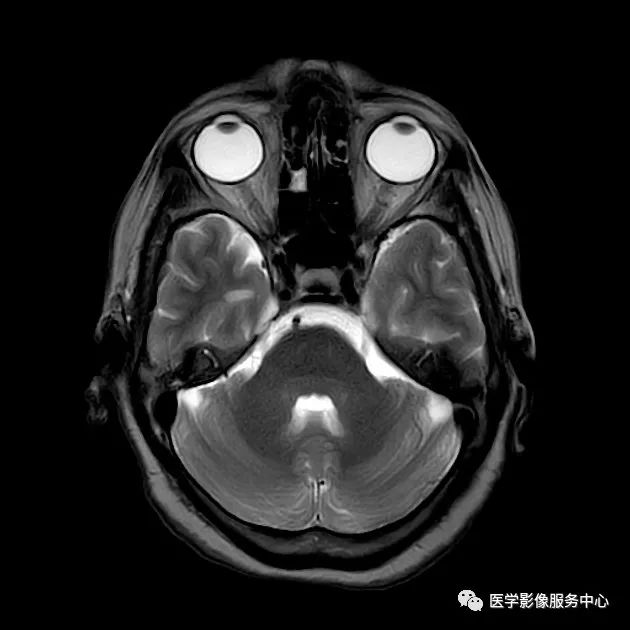

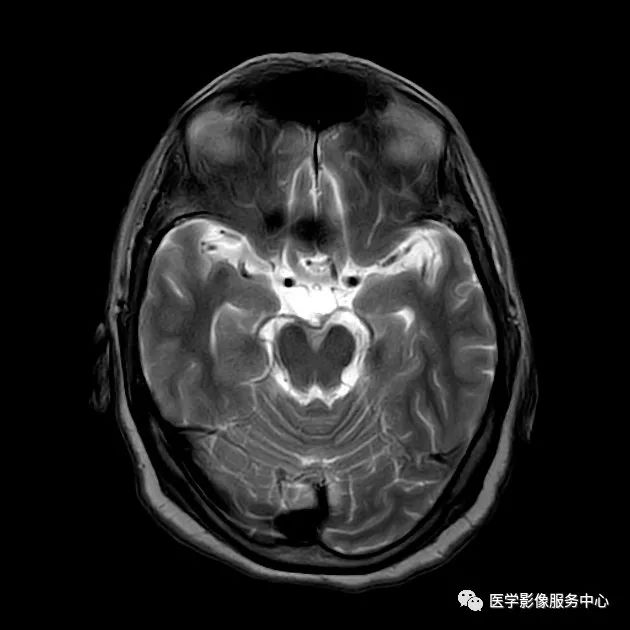

T2轴位

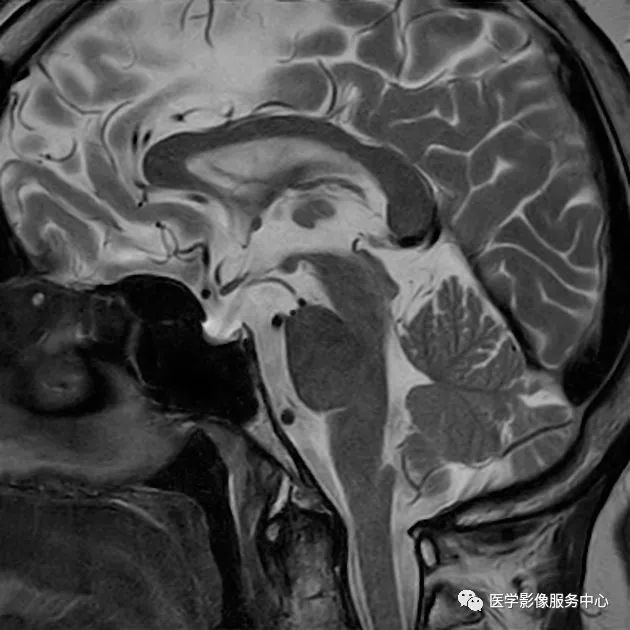

T2矢状位

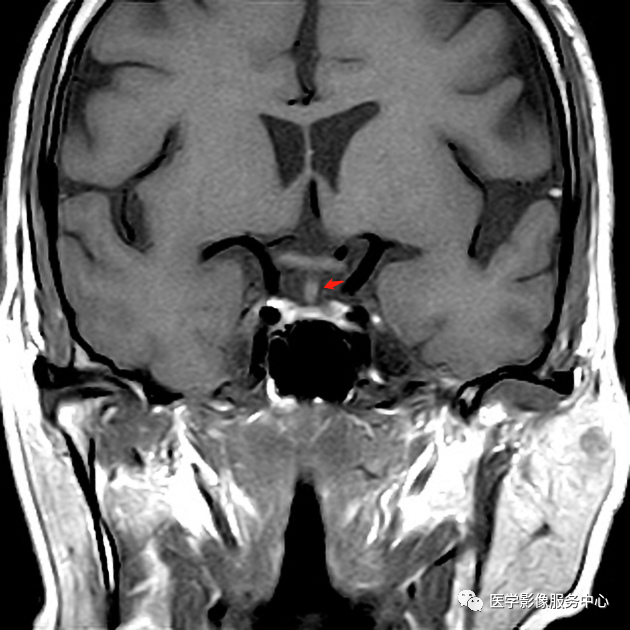

T1冠状位

蝶鞍区扩大,其内可见类圆形长T1、长T2信号,与脑脊液信号一致,可见T1白靶征和T2黑靶征,垂体柄直达鞍底;故考虑空泡蝶鞍。

图解空泡蝶鞍

红色箭头所指为垂体柄,黄色箭头所致为扩大的蝶鞍内脑脊液,即形成T1白靶征

红色箭头所指为垂体柄,黄色箭头所指为扩大的蝶鞍内脑脊液,即形成T2黑靶征。

垂体柄直达鞍底;红色箭头所指为垂体柄,即为“漏斗征”。

空泡蝶鞍于1951年由Bush首次命名。关于空泡蝶鞍的确切病因和发病机理目前尚不清楚,多数学者认为垂体肥大增生又继之萎缩,或脑脊液搏动压力传导于先天性鞍隔缺损所致。

空泡蝶鞍患者被分为以下几类:

1.原发性空泡蝶鞍(即无诱因的)

2.继发性空泡蝶鞍(即原因明确的病因或手术治疗后),例如先前的肿瘤放疗、手术或出血

临床特征性表现:垂体重约0.4-1.1g,大部分为前叶,占全重的70% .当蛛网膜下腔伸入鞍内压迫垂体使之扁平形成空泡蝶鞍,空泡蝶鞍 以中年女性多见,临床症状可有可无,部分患者以头痛和视力障碍为主诉就诊发现,部分临床表现酷似垂体腺瘤,往往以可疑垂体腺瘤而就诊。许多患原发性空蝶鞍的患者完全无症状,且内分泌学正常。

CT表现:

CT能清晰显示蝶鞍扩大,鞍内低密度囊性占位,垂体受压变形,被充满与鞍上池同样低密度的脑脊液取代,增强扫描无强化。重症患者垂体严重受压,被推移至后下方呈薄片状,垂体柄可深达鞍底,形成特征性的“漏斗征”。

MRI表现:

由于鞍上池疝入鞍内,部分正常垂体的位置被脑脊液替代,故在横断位垂体窝区呈长T1、长T2于脑脊液信号一致,其内可见点状短T2信号垂体柄,即形成T1“白靶征”和T2“黑靶征”,矢状位T1像上可清晰直观看到下疝的鞍上池、受压变扁并向后移位的垂体,冠状位可以看到垂体受压变扁呈“凹”形。

视病因及症状而定,轻症患者无需治疗。内科治疗包括对症处理及激素替代治疗。

以下情况有手术指征:

严重的视力障碍及视野改变;

疑有鞍区肿瘤并引起垂体机能低下;

难以忍受及不能解释的头痛;

大量蛛网膜充填伴鞍底骨吸收;

脑脊液鼻漏;

严重颅高压伴脑回压迹象及颅缝分离。

主要的区别是垂体区域的其他囊性病变,包括:

1.蛛网膜囊肿

表现为扩大的蝶鞍内类圆形囊状脑脊液一致信号,但无明显的“白靶”征及“黑靶”征;

2.Rathke囊肿