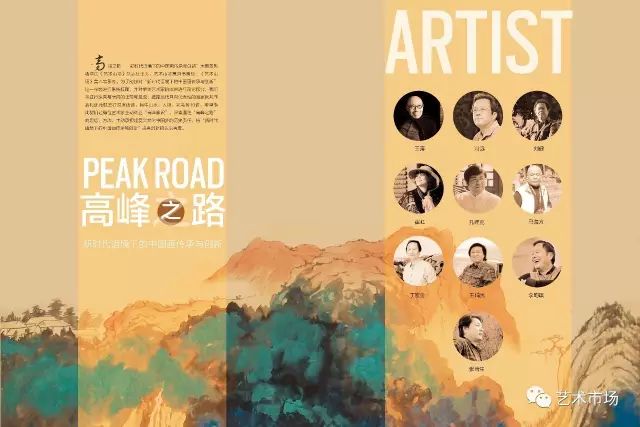

“高峰之路——新时代语境下的中国画传承与创新”大型系列活动由《艺术市场》杂志社主办,艺术市场惠风书画院、《艺术市场》美术馆承办。为了能够对“新时代语境下的中国画传承与创新”这一命题进行系统梳理,并对相关艺术家的成果进行理论探究,我们将进行纵向与横向的比较与呈现,选择当代具有代表性的画家就其作品和此命题进行深度访谈,其中山水、人物、花鸟各10位,希望借此契机让每位艺术家主动树立“高峰意识”,探索通往“高峰之路”的思想、方法,主动承担起复兴文化中国梦的历史责任,将“新时代语境下的中国画传承与创新”提高到新的认识高度。中国画要发展,要再现中国画创作的新高峰,必须做到传承与创新,这应该是广大艺术家的共识,但如何传承、创新,如何面对当今艺术领域“有‘高原’缺‘高峰’”的难题,

本刊推出“高峰之路”专题,特邀人物画家十位:王涛、冯远、刘健、崔虹、孔维克、马海方、丁密金、王辅民、李昀蹊、张培生,以期引起广泛的讨论和深入的思考。

1989年毕业于四川美术学院绘画系,2004年深造于中国国家画院首届高研班刘大为工作室,2006年深造于清华美院绘画系。现为中国画学会理事、中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、国韵文华书画院艺术委员、四川省诗书画院特聘美术师、京华女子十二画坊艺术总监、中国西部画院副院长、国家一级美术师。

先后在美国、法国、泰国、马耳他、乌克兰等国家和中国台湾、香港等地区举办画展,并多次参加由文化部、外交部举办的提名展。其作品先后在中国美术家协会主办的展览中获奖,其中《山里红》《庆丰收》获铜奖,《好日子》等获优秀奖。

崔虹作品《醉金秋》《春到山乡》入选国家艺术基金—凡华·丽影当代少数民族女性题材(中国画)美术作品全国巡展。作品《欢乐的火把节》被故宫博物院收藏,作品《春意》被乌克兰国立美术学院收藏,作品《醉》被庞薰琹美术馆收藏,作品《中美友谊长青》被作为国礼赠送予美国总统奥巴马。

出版个人专辑10余种,在《美术》《国画家》《美术报》《中国书画报》《中国画家》《人民日报》《光明日报》和香港《文汇报》等重要刊物做过专版报道。2008年被评为“当代具有学术价值和市场潜力的画家”。

崔虹《庆丰收》180×160cm 1999年

在中国早期的绘画中,工笔重彩占有重要地位,其画面工整细密、敷设重色,受到广大群众的喜爱。崔虹学油画出身,后来由于对意境的追求和对色彩的热爱,转向了工笔重彩的人物画创作。她常常开着越野车去各地采风,深入少数民族地区,通过亲身的交流与体验,将少数民族的女性之美淋漓尽致地表现在画面中。同时,由于乐观向上的天性,她的作品里充满了浪漫的诗意与蓬勃的活力,此外,她还在向写意画转型,继续探索笔墨与色彩的重要课题。

《艺术市场》:据悉,你毕业于四川美术学院,深造于中国国家画院首届高研班刘大为工作室和清华美院,你的教育经历对绘画生涯产生了哪些影响?

崔虹

:考上四川美术学院后我学习的是油画,这弥补了之前在素描和色彩这两项基础上的缺失,将绘画基本功学扎实,为今后的创作奠定了基础。而到中国国家画院进入刘大为工作室,让我在创作上获得巨大收获。刘老师一直用他的绘画观点来指导我们的创作——直面生活。我的创作一直以此为标杆而进行,我作品中的人物都是实际生活中、采风时留下深刻印象的人物原型。

崔虹

《山里红》180×120cm

《艺术市场》:你擅长工笔重彩,对画面的颜色与线条、环境处理十分丰富,极具冲击力和感染力。你为何更青睐工笔?对于近些年兴起的“新工笔”,有何看法?

崔虹

:

我在生活中非常迷恋色彩,之所以选择工笔重彩是因为在创作中可以更多地运用色彩。创作来源于生活,画家要从自己亲身经历中得到感悟,再将感悟落实到画面上。在这个过程中,所使用的技法和材料只是一个载体,关键在于这个载体如何表达画家的内心情感。所以选择什么样的技法和材料是第一步。我的工笔画在背景之处往往采用兼工代写的手法,中国人物画尤其是工笔人物都由以线构成,因此,作画时最讲究线的运用,以线描的轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔、干湿浓淡,来表现人的表情、衣纹和动态,却又不能太紧太匠气。因此,我的线条当轻则轻,在游走中协调和整合画面。线条与晕染手法密切配合,需要线时色彩表现力减弱,需要染时就减弱线的表现。往往一张作品中有勾勒也有没骨,藏不能尽,用则有余。

近几年兴起的“新工笔”很了不起,他们大多是学院派,有非常扎实的基本功和很好的创作条件,精力、体力、眼力都很突出,刻画得非常精准到位。

崔虹

《新要闻》

140

×

240

cm 2006年

《艺术市场》:从你的创作来看大多关注的是女性题材,尤其是少数民族女性,有强烈的地方特色和民族特色,那么你为什么对这一类型的题材情有独钟?

崔虹

:

我从2000年开始,几乎每年都有两个月的时间开着越野车去少数民族采风。改革开放后,特别是新世纪以来,生活在祖国的各族人民不论是外表还是内在,不论从服饰上还是精神面貌上都发生了巨大的变化。之所以格外青睐少数民族女性题材,是因为在整个社会生产、生活中,女性占据了极其重要的地位。当我驱车行驶在高原边疆时,感受到少数民族的淳朴和民间丰厚的历史文化遗存时,我发现少数民族的女性大多吃苦耐劳、勤恳美丽,在与她们的交往中,看到了一幅幅人与自然休戚与共的美好画面。因此,我愿意倾尽全部心力来描绘她们,也能让自己内心的追求和感受得到满足与坚守。她们的审美、文化、情趣和智慧触动了我的内心,对她们的描绘使我始终保持了一位艺术家的浪漫情怀。很多人说我是典型的浪漫主义者,其实这些都出自于我对生命的感悟,是自身的真实情感与这些淳朴生命的碰撞,以真正触动内心的激情进行创作。

崔虹《醉金秋》193×108cm 2015年

《艺术市场》:你的作品充满了浪漫的诗意与生命的活力,有着丰富的内在主题,请问是如何做到的?

崔虹

:经过多次的民族地区采风,我发现越是条件艰苦地区的女性越向往美。各民族的女性在田间地里、高山密林中辛苦劳作时,她们的脸上没有痛苦的情绪,反而她们会在休息时唱歌跳舞。赶集时,她们换下劳作时的脏衣,穿上亲手绣制的彩衣,自信地行走在街头,这是最打动我的时刻。她们始终保持着原生态生活的勃勃生机,追求美是他们天生的情怀,仿佛艺术本就存在于她们的生活里。在我完成每一幅作品时,他们的歌声舞姿、音容笑貌无不回荡在脑海。随着社会的发展,少数民族女性的生活更具活力,审美也更具地域色彩,更加诗意唯美。这种种不断叩击着我的心灵,因此,劳动的美感和生命的诗意自然地流露于画面。我的作品寄托了我和画中人对生活的感受和憧憬,体现出回归自然的审美和理想化的女性情怀。

崔虹

民族之花《奶茶》蒙古族 136×68cm

《艺术市场》:你在创作上是如何处理传统与现代关系的?

崔虹

:

近年来随着中国社会生活的变化,以及传统文化与现代文化的碰撞,我们不仅要继承和发扬传统文化,还必须与时俱进,在作品中体现现代文明。尤其作为一位人物画家,我时刻思考着怎样用平实的绘画语言进行深切的人文关怀,让作品兼具时代的特色与审美的寓意。

在采风中看到的点点滴滴,让我感受到少数民族地区的生活不再是老一辈艺术家描绘的那般沉重、困苦,我看到更多的是少数民族女性积极乐观、欢欣自在的精神面貌,以及她们比城里人更加爱美的本性。因为常去民族地区采风,我更加熟悉大自然的山川草木,也越发喜爱少数民族的美丽女性。我想要在画中也始终关注着她们对美与幸福的憧憬,但传统的工笔难以淋漓尽致地表现她们乐观活泼的天性。因此,画面中较多地使用泼彩积彩等技法,更多地描绘欢乐、朴素的劳动画面,以清新明朗的色彩表现她们对幸福生活的憧憬,使画面中饱含劳动的气息、生活的亲切感,又不失浪漫的诗意。

崔虹 民族之花《春曲》基诺族 136×68cm

《艺术市场》:从创作的角度来看,你认为中国绘画传承与创新是一种怎样的关系?

崔虹

:

从中国绘画史来看,人物画的发展,无疑是和社会文明进步同时进行的,因此描绘新时代的生活状态时,在继承传统的基础上,必须加入新时代的绘画语言。人物画家要关注人、关注现实社会和现代生活的变化,在传统的基础上用新的技法和绘画语言进行深切的人文关怀,让作品兼具时代特色和审美意蕴。

崔虹

民族之花《新装》塔吉克族 136×68cm