今年5月,全国各地的很多著名高校都相继迎来了校庆,包括北京大学、中国政法大学、同济大学、浙江大学等。而5月20日这一天,江苏省更是有八所著名高校一同迎来115周年校庆,包括南京大学、东南大学、南京师范大学、南京工业大学、南京农业大学、南京林业大学、江苏大学、江南大学。

江苏省八所著名高校同迎校庆日,与一所仅仅存在了22年的著名大学有关。它虽然存在时间短暂,却如流星一般璀璨划过中国高等教育史:

1940年它就建设了中国最早的原子能研究基地;

它拥有当时全国1/3的“部聘教授”;

它的毕业生中,有19名院士

、

4位两弹一星元勋获得者和4位国家最高科学技术奖获得者;

1948年,普林斯顿大学推出的世界大学排行榜中,它更是超过日本东京帝国大学(现东京大学),居亚洲第1、世界第9;

它就是,1927年创设的国立中央大学。

创立于国家危难之时

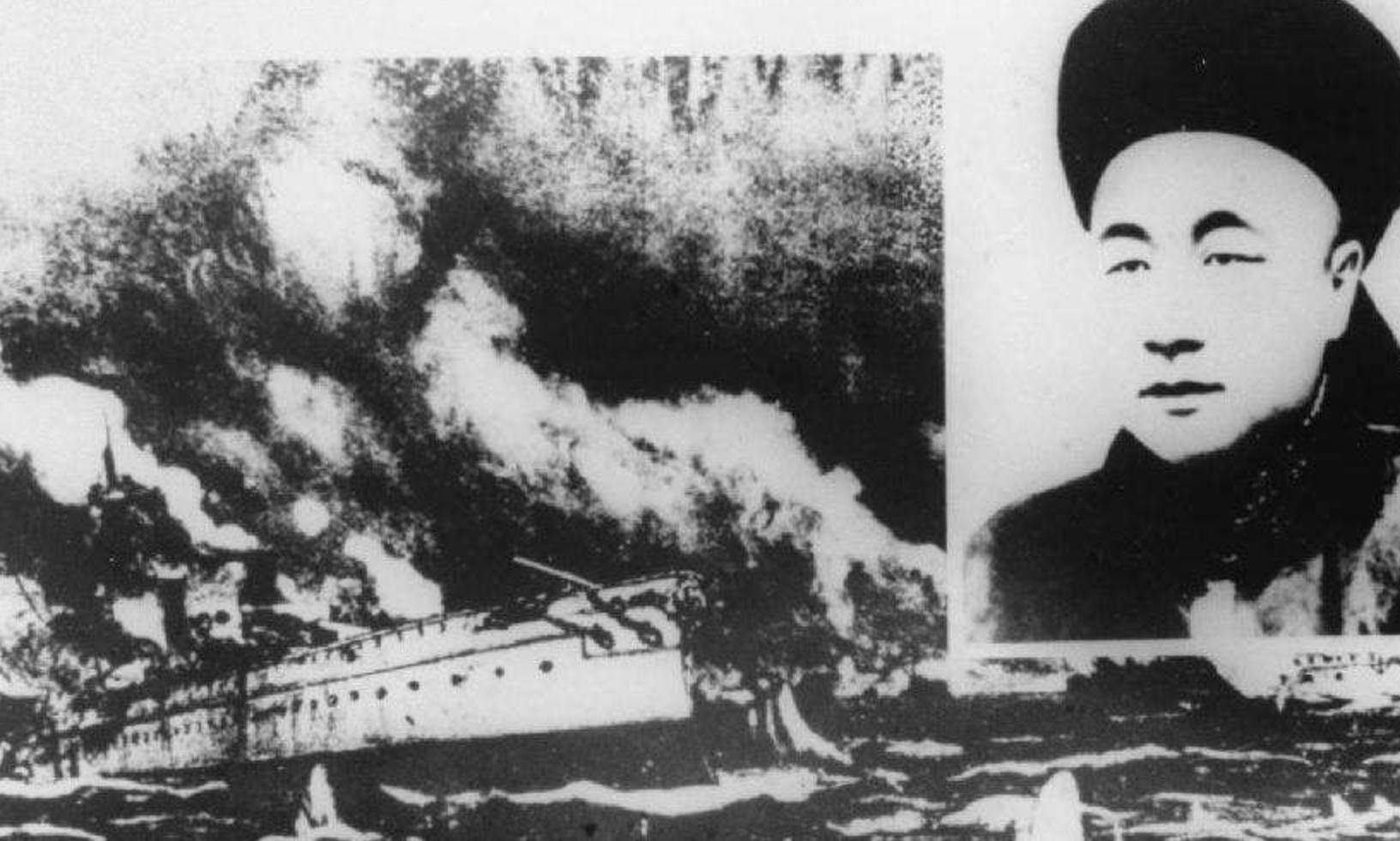

图:中日甲午战争

国立中央大学源自清政府创立的三江师范学堂,当时正处于国家危难之时。

1894年,中日甲午一战,清廷溃不成军,朝野四下皆惊。当此危难之际,清廷有感于民族存亡已迫在眉睫,教育改革和人才培育一时成为了变法维新的重要议题。

1901年,清政府下令各省督抚学政切实通筹认真兴办大学堂,以推行新式教育。

1905年,在袁世凯、张之洞、端方等人的联名上奏下,清政府正式废除了长达1300多年的科举制度,由此,广建学校、兴办学堂之风油然而起。

在清廷兴建的诸多学堂中,又尤以京师大学堂、北洋大学堂、三江师范学堂声名最为显赫。随着时间的推移和不同历史阶段的发展演化,京师大学堂成为了北京大学的前身,北洋大学堂则转化成了天津大学,而三江师范学堂正是国立中央大学的源头,它现在的名称叫做南京大学。

时光再次倒流回1902年,身为晚清重臣、两江总督的张之洞在南京创建了三江师范学堂。而学堂初建伊始,就选址在明朝国子监的旧址之上,这也让国立中央大学在成立伊始就沾了些许的皇族贵气。等三江师范学堂正式建成后,当时的《东方杂志》对其校容校貌曾有如下评价:“校舍俱系洋系,壮丽宽广,建筑耗费,不亚于日本东京大学。”

就是这样一所清朝末期实施新政之后规模最大、投资最多、设计最新,堪与京师大学堂相媲美的晚清学堂,在刚刚建成后不久,就又数次易名,先后称作两江师范学堂、南京高等师范学校、东南大学、第四中山大学、江苏大学,直至1927年国民政府定都南京,它才又被正式确立为国立中央大学。

排名亚洲第一

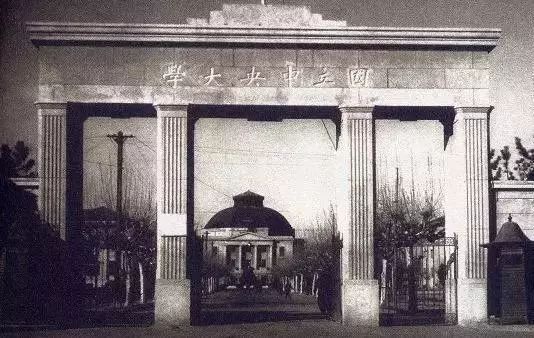

国立中央大学校门

在当时,国立中央大学无愧于民国第一学府,其规模之宏大、学科之齐全、教授阵容之强大,均居全国各大学之首。在民国30年、32年教育部两次遴选出的声誉卓著、具有特殊贡献的“部聘教授”45人中,仅中央大学就入选12人,其入选人数超过了总数的四分之一。

而国立中央大学也绝对可以称作是重点中的重点。仅国立中央大学一家的年度经费、系科数、学生数、教职员数几乎相当于当时几大名校的总和。在抗战初期,全国大学名校“联考”统一招生中,更是有将近三分之二的考生将国立中央大学作为第一志愿来填报。

在民国,要想使一所大学能够长期、稳定、繁荣地筹办下去,并不是一件十分容易的事。战乱不休、时局动荡让每一所大学的生存都异常艰难,而它的每一位学校领导者也都将面临着巨大考验。

曾任国立中央大学校长罗家伦

1932年,曾经担任清华大学校长的罗家伦被任命为国立中央大学校长以后,他上台的第一件事就是提出了“安定、充实、发展”的重建方略,稳定教学秩序,四处广聘教师,调整国立中央大学原有院系,进一步改革学校课程,扩充设备,使其在炮火中前进的脚步更加扎实,更加稳健。

在大刀阔斧的改革之后,罗家伦又提出了“诚、朴、雄、伟”的中大学风,而这一学风的提倡和养成也逐渐得到了全校师生的大力支持和一致认可。

但这些改革,还远远不能使国立中央大学跻身世界一流。在罗家伦执掌中大十年的“重建之功”之后,它的每一位继任者都没有停下继续改革的步伐。此时的中大才从开始的“皇家气派”,逐渐成为一所名副其实的超级大学。

截至1947年,国立中央大学已经拥有七院41系、23个研究机构,理学院设数学、化学、物理、生物、地理、地质、心理、气象八个系;文学院则设中文、外文、历史、哲学四系和俄文专修科;农学院设农艺、农业经济、农业化学、园艺、畜牧兽医、森林六系及畜牧兽医专修科;医学院设医科、牙科、牙医专修科、护士师资专修科及高级医事检验职业科;工学院设电机工程、土木工程、机械工程、水利工程、航空工程、建筑工程、化学工程七系;法学院设法律、政策、社会、边政四系和司法组;师范学院设教育、体育、艺术三系和体育专修科。

同时,研究院又分设中国文学、外国语文学、哲学、历史、数学、物理、生物、地理、化学、心理、政治经济、法律、教育、农艺、农业经济、森林、畜牧兽医、土木工程、电机工程、生理、公共卫生和生物化学等学部。

而此时中大的全校职员也达到了1266人,学生更是有4066人,此时的国立中央大学其规模之宏大,学科之齐全,师资力量之厚,在当时的民国大学中,无疑已是一个令人畏惧的“巨无霸”。就是这样的一个“庞然大物”,在1948年普林斯顿大学的世界大学排名中,更是力压日本东京帝国大学(现在的东京大学),成为亚洲第一!

大师云集

中央大学当时大师云集,在中国文学方面有黄侃、王伯伉、胡小石、吴梅、陈中凡;西洋文学方面则有吴宓、梅光迪;艺术方面有徐悲鸿、陈之佛;教育心理学方面有陈鹤琴;哲学方面有汤用彤;建筑方面有刘敦桢、杨廷宝;土木工程方面有茅以升;地理地质方面则有竺可桢等等。

国立中央大学教师合影

作为中央大学在任时间最久的校长,罗家伦后来回忆说:“聘人是我最心最慎重的一件事。我抚躬自问,不曾把教学职位做过一个情。虽然因此得罪人也是不管的。”

中央大学抛弃论资排辈,注意为青年教师营造宽松的科研环境,只要尽心,就可以七八年埋头做研究。1933年理学院新聘了10多名教授,其实都是国外大学刚毕业的博士,年仅25岁的施士元因为科研能力突出还被直接聘为物理系系主任。这批人后来基本都成为业内翘楚,中央大学理学院实力也更上一层楼。

很多毕业的学生曾回忆,在国立中央大学的讲台上,你几乎可以学到民国最顶尖、最权威的学术知识,而除此之外,像梁启超、杜威、罗素等人都曾应邀到校亲自发表演讲。当时印度大文豪泰戈尔也曾来到这里讲学,而为他当翻译的是民国著名诗人徐志摩。

培养一流人才

中央大学选课表

培养人才是大学的主要任务。中央大学当时,主要在4个环节来保证培养一流人才:

严进。中央大学是当时有名的“铁门槛”,考试考3天、8门,曾出现全国考生总数的2/3将中央大学作为第一志愿来填报。录取名单要在《申报》等3大报连续公示3天,据中央大学教务长回忆,中央大学在20多年里,仅仅特招过一人,就是孙中山的外孙,当时是以华侨身份录取的。

灵活培养。学生在大二时,可以转系,只要通过两门转入学科的专业测试即可。国语、外语、体育都是必须课。学生一般都要求学第二门外语,文学院学生要掌握三门外语。考试也不含糊,以1939年为例,中央大学600名新生,留级和被退学的占1/3,全部课程及格的只有170人。

严出。先是校内考核,然后有毕业会考,请外校专家组成委员会进行考试。

厚保障。虽然,民国时期战乱不断,大学经费十分紧张。但中央大学仍然从有限的经费里挤出钱设立奖助学金,比如,在最困难的抗战时期,每学期设置奖学金额250名,约占学生总数的14%,奖学金分70元、50元两档,基本能做到上学不花钱,一大批寒门学子没有了后顾之忧。

国立中央大学仅仅存在22年,真正培养的毕业生也仅有8914名,而毕业生中却出现了很多领域执牛耳者,包括19位院士(大陆两院院士,台湾“中研院”院士,美国科学院院士)

、4位两弹一星元勋获得者和4位国家最高科学技术奖获得者等

,部分重量级校友如下:

刘东生

,2003年国家最高科学技术奖获得者,中国科学院资深院士,地球环境科学研究领域专家,被誉为“黄土之父”;

闵恩泽

,2007年度国家最高科学技术奖获得者,中国科学院院士、中国工程院院士、第三世界科学院院士,石油化工催化剂专家,被誉为“中国催化剂之父”;

吴良镛

,2011年度“国家最高科学技术奖”获得者,中国科学院和中国工程院两院院士,中国建筑学家、城乡规划学家和教育家,人居环境科学的创建者;

张存浩

, 2013年度获国家最高科学技术奖获得者,中国科学院院士,物理化学家和激光化学家、中国高能化学激光奠基人、分子反应动力学奠基人之一;

任新民

:我国运载火箭专家 、两次国家科技进步特等奖获得者,;

侯学煌

:中国植物生态学主要开创者;

冯端

:在凝聚态物理领域的研究中居世界领先地位;

曾联松

:中华人民共和国标志的五星红旗图案设计者;

分崩离析

1949年南京解放后,国立中央大学更名为国立南京大学,后在1952年全国高校院系调整中,被拆分为19块,名噪一时的超级大学从此解体。源自国立中央大学的高校包括南京大学、东南大学、南京师范大学、南京工业大学、南京农业大学、南京林业大学、江苏大学、江南大学

、

河海大学等诸多高校,而这些高校大多已成为著名学府:

南京大学

:南京大学是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,国家首批“211工程”、“985工程”重点建设高校,也是九校联盟(C9)高校之一,综合实力稳居全国高校前列。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。

东南大学

:东南大学同样是教育部直属“985工程”和“211工程”重点建设高校,综合实力稳居全国前列。1952年的院系调整中,南京大学搬出了原四牌楼校区,前往鼓楼原金陵大学校址办学,四牌楼校区以原中央大学工学院为主体,先后并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等校的有关系科,成立了南京工学院。1988年5月,学校更名为东南大学,2000年4月,原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并,南京地质学校并入,组建了新的东南大学。

南京师范大学

:南京师范大学目前是江苏省2所省属“211工程”高校之一,1952年全国高校院系调整,在原南京大学、金陵大学等有关院系的基础上组建南京师范学院,校址设在原金陵女子大学校址。1984年改办成南京师范大学。1996年进入国家“211工程”高校行列。2000年南京动力高等专科学校并入。南京师范大学校本部是原金陵女子大学校址,被称为南京最美校园。南京师范大学在教育学等学科实力强劲。

南京农业大学

:南京农业大学目前是教育部直属”和“211工程”重点建设高校,全国重点学科数量在江苏省仅次于南京大学和东南大学位列第三。1952年,全国高校院系调整,以金陵大学农学院和南京大学农学院原国立中央大学农学院为主体,以及浙江大学农学院部分系科,合并成立南京农学院。南京农业大学目前在农学、植物学、生物学和动物医学等学科实力强劲。

南京林业大学

:南京林业大学目前是江苏省属重点高校,1952年原国立中央大学森林系和金陵大学森林系合并组建了南京林学院,1955年华中农学院林学系并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学。南京林业大学在生态学、林业工程和建筑学等学科优势明显。

南京工业大学

:南京工业大学源于南京工学院化工系,1958年独立建校成立了南京化工学院,1995年更名为南京化工大学,2001年与南京建筑工程学院合并组建南京工业大学。南京工业大学化工等学科实力强劲,在全国享有盛誉。

江苏大学

:江苏大学是2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建。原江苏理工大学的前身镇江农业机械学院,1960年由南京工学院(现东南大学)分设独立建校。江苏大学在农业工程、机械工程等学科方面实力不俗。

江南大学

:江南大学是教育部直属、国家“211工程”重点建设高校。1958年南京工学院食品工业系整建制东迁无锡,建立无锡轻工业学院;1995年更名为无锡轻工大学;2001年无锡轻工大学、江南学院、无锡教育学院合并组建江南大学;2003年东华大学无锡校区并入江南大学。江南大学食品工程学科稳居教育部学科排名第一。