点击

金融行业网

,金融大拿、业内人士都在这里

今日微信号力荐

理财头条

licaitt

(长按红色字复制)

今日微信号力荐

理财头条

licaitt

(长按红色字复制)

来源:凤凰财经(finance_ifeng)综合泽平宏观(ID:zepinghongguan),海清FICC频道(ID:haiqing_FICC),XYMACRO(ID:XYZQMACRO),CITICS债券研究报道

今日(2月4日),央行发布公告称:

随着现金逐渐回笼,目前银行体系流动性总量处于较高水平。为保持银行体系流动性基本稳定,2月4日暂不开展公开市场逆回购操作。

而就在昨天(2月3日),春节后的第一个工作日,央行才狠狠的逆回购了一把:

进行200亿7天、100亿14天和200亿28天期逆回购,中标利率分别为2.35%、2.5%和2.65%,较上期上调10个基点。

逆回购意味着啥?央行变相“加息”!

逆回购,是指央行向银行等金融机构购买有价证券,并约定在将来特定日期买回。简单理解,逆回购是央行放水,逆回购到期则意味着央行要将之前放的水抽回来。

“加息”之所以要打上引号,是因为这里的加息不同于通常意义上央行直接对存贷款基准利率的调整,而是央行定点或者在特定环节将利息抬高。

那为何央行今日突然变卦?不“加息”了?

跟昨日A股开年大跌脱不了干系!

2月3日是A股的鸡年首个交易日,权重股表现萎靡拖累大盘,沪指最终小幅收跌0.6%结束一天交易,收报3140.17点,遭遇新年开门黑,再度失守5日均线,回踩20日均线。两市合计成交2401亿元,沪市1080亿元的成交量更是刷新了去年年初熔断以来的逾一年新低。行业板块多数收跌,保险、有色、煤炭等权重板块领跌。

当然A股大跌是很多因素合力的结果:

1、春节期间外围市场不淡定,全世界股市都在上演“特朗普”式下跌,A股躲过了初一,没躲过初七。

2、A股迎千亿市值解禁高峰,遭到减持套现可能性大。

3、保监会“透风”内幕交易和老鼠仓。

4、央行再度“加息”,黑色系期货和债市受到重挫!

在这样一个合力结果之下,A股大跌,但机构仍然认为,A股对央行“加息”反应还不充分。意思是还没跌到位?

所以,央行今日赶紧变卦,兴许是想给股市一个喘息的机会。但是就近一年逆回购的频率来看,利率上调,货币收紧仍然是长期不变的主题。

央行频繁利率上调是出于什么原因?应不应该呢?

明明债券研究团队:

政策利率全面上调的五大原因

1、全球经济持续复苏,通胀预期仍存

全球制造业持续复苏,通胀预期仍存,就业市场保持强劲,为全球货币政策转向提供了支持,

也是我国货币政策全面加息的基本面背景。

从美国来看

,美国1月“小非农”新增就业人数远超预期。这次新增就业人数并不像往常一样,由服务业绝对主导,而呈现多行业稳固增长情况,此外,特朗普竞选期间对于采矿业等领域蓝领工作回流的承诺,也促进了采矿业就业人数。

从欧洲来看

,欧元区1月制造业PMI终值公布为55.2,为2011年4月来新高。这主要得益于欧元的疲软,新订单增长强劲。数据显示欧元区经济稳步回升,失业率继续回落。

从我国来看

,统计局2月1日公布的数据显示,中国1月官方制造业PMI为51.3,好于预期的51.2,略低于前值的51.4。这也是官方制造业PMI连续六个月位于荣枯线上方。1月制造业PMI较12月份有所回落,这与季节性因素有关,春节假期使全国各地的工厂停业,生产放缓。为剔除春节因素,我们将节前各周PMI与去年农历同期对比,发现增速皆稳定于4%以上,显示1月制造业仍有所回暖。

2、短期利率保持高位,政策利率顺势上升

隔夜和7天的市场利率分别在2.5和2.6%的水平,为了保证政策利率的有效性和政策利率与市场利率的相关性,有必要适度提高政策利率,减少市场利率与政策利率的利差。

3、政策有必要释放明确信号保证去杠杆进程

从债券市场杠杆来看,一方面中小银行的同业负债占比则自10年以来呈现出上升态势,因此银行的同业杠杆比例依然较高;

另一方面,货币市场杠杆有所下跌,但仍然未回到2016年年初的水平,根据我们的测算去年12月货币市场杠杆有所下降,但仍然高于12倍,加之考虑到年末流动性大投放的因素,所以短期杠杆仍存压力。

在此背景下,今日公开市场操作利率顺应节前MLF操作利率变化相应上调,进一步明确了货币政策中性偏紧的态度,以引导货币信贷合理增长和短期杠杆进一步回落。

央行此次“加息”的意义在哪?

从整个央行的利率政策来看,此次公开市场利率上调

意义重大。

具体有三方面表现:

一是政策预期有必要保持一致。

春节前(2017年1月24日)央行开展一年期中期借贷便利(MLF)操作,利率3.1%,较上次操作提高10BP;此后,第二日公开市场操作利率并未上调,市场存在分歧,有观点认为MLF利率上调并不意味着央行全面加息,但今日公开市场操作利率和SLF利率相应上调明确了央行的政策方向,避免政策方向出现混乱;

二是保持利率走廊稳定。

我们此前一直强调目前央行的利率调控是整个中短期利率曲线的组合调控,包括从隔夜到1年期的整个曲线位置,所以此次公开市场利率和SLF操作利率上调是央行中短期政策利率曲线变化的一部分,代表了全面加息的落地;

三是避免市场套利。

2016年债券市场杠杆高企的一个主要原因就是期限套利过度,因此如果央行只上调MLF利率,而不调整公开市场操作利率,那么反而可能会导致期限套利加剧和杠杆的回复。

这一轮“加息”会持续多久?

对股市、债市等有何影响?

九州证券邓海清、陈曦认为:

不应将中国央行加息看做短期现象

从各国央行包括中国央行历史来看,央行一旦开启加息或者降息周期,基本都是以年为单位,不应将中国央行加息看做短期现象。

从美联储来看,

任何一次加息或降息周期持续时间均在1年以上

(1994-1995年)。

从中国来看,最短货币政策周期也为1年(2010-2011年),从目前来看央行未来继续上调各种利率的可能性仍然很大,即

中国已经进入加息周期。

这是继上调MLF利率之后,央行在2014年以来第二次上调某一利率,表明央行货币政策从宽松周期逐步进入收紧周期,从隐性收紧走向显性收紧。

央行的加息路径为“货币市场隐性加息→MLF利率上调→公开市场操作利率上调”,此次公开市场操作利率全面上调,我们的判断得到充分验证。

从深层次原因来看,此次央行MLF利率上调与之前的提高货币市场利率和中枢一脉相承,是对过去低利率导致加杠杆的修正,与政府定调去杠杆密切相关,

绝不能看做是孤立事件。

加息冲击波下,债券市场风险几时消停?

方正宏观任泽平,杨为敩认为:

债券市场整体风险偏大,建议降杠杆、降久期、降仓位

我们预计央行的货币政策将持续偏紧,债市仍将调整,股市以涨价和改革的结构性机会为主,房市将持续调整,经济在2-3季度有望二次探底。

央行对资产无序扩张及风险隐患较高的商业银行的惩罚力度在加严,对表外资产及委外资产的管控升级。

货币政策在总量和结构上全面收紧,跟目前存在大量的剩余流动性有关,可能还将持续两个季度左右的时间。

鉴于很多流动性是短期且有成本的,因此风险偏好本身就很高,容易引致金融资产过度交易及局部风险。

九州证券邓海清、陈曦也认为:

债市进入黑暗时代2.0

对于债券市场,央行全面上调OMO利率,标志进入“债市黑暗时代2.0”。

回顾2016年10月以来的债券市场,呈现“债市黑暗时代→阶段性震荡市→债市黑暗时代2.0”的特点。

我们在2016年10月提出“债市黑暗时代”,债券市场持续暴跌;我们在2016年12月提出债市进入“阶段性震荡市,切勿将震荡市当做新一轮牛市的起点”,债市在12月下旬至1月横盘震荡;我们在1月末央行上调MLF利率时提出“债市黑暗时代再现”,

对2017年债券市场长期看空。

本文专家观点来自:招商证券徐寒飞,方正宏观任泽平、杨为敩,九州证券邓海清、陈曦,兴证宏观王涵等,明明债券研究团队;

附件:一年之计在于春——央行加息核心逻辑是什么

来源:李迅雷“lixunlei0722”中泰证券首席经济学家李迅雷

昨天立春,也是节后上班的第一天,很多人盼着股市开门红,谁知央行突然上调了7天、14天、28天的逆回购利率各10个基点,同时又上调了SLF利率,这实际上就是变相加息。央行出人意料举措背后的真实原因是什么呢?

央行变相加息被过度解读

有关央行加息的评论文章早已是铺天盖地,不少文章列举央行加息的理由真可谓搜肠刮肚,如为了防通胀、为了去杠杆、为了防贬值等;更有人预言这标志着货币政策步入紧缩时代或进入加息周期。

为某项政策出台找理由总是不难的,就像发现一味中药有很多功效一样,关键是要找到对症下药的“症”是什么?至于其他的辅助作用都是附带的。此外,对决策的选时分析也很重要,因为决策过早或过晚,效果会大相径庭。

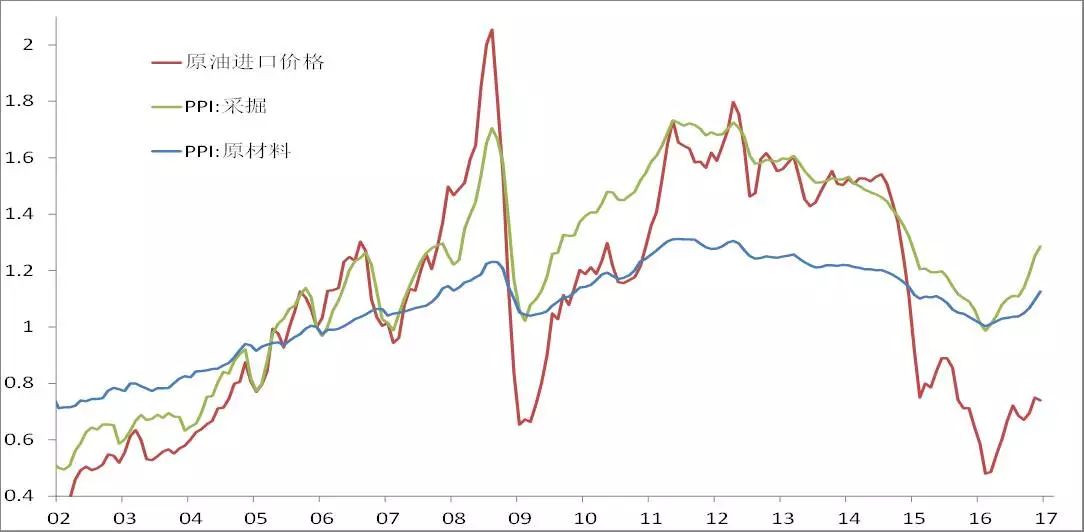

比如,有人解读加息的原因是通胀压力,那么,当前中国经济面临紧迫的通胀压力吗?计算一下2016年上中下游的价格传导效果,发现进口油价自低点反弹了约50%,PPI中采掘业价格指数反弹了约25%,原材料价格指数反弹了10%多一点,而加工业只反弹了5%左右,到了下游消费品,涨幅几乎为零——说明价格传导效应递减。因此,通胀不是当务之急,价格传导不畅倒是问题所在。

国内上中下游价格传导不畅

数据来源:国家统计局(王晓东供图)

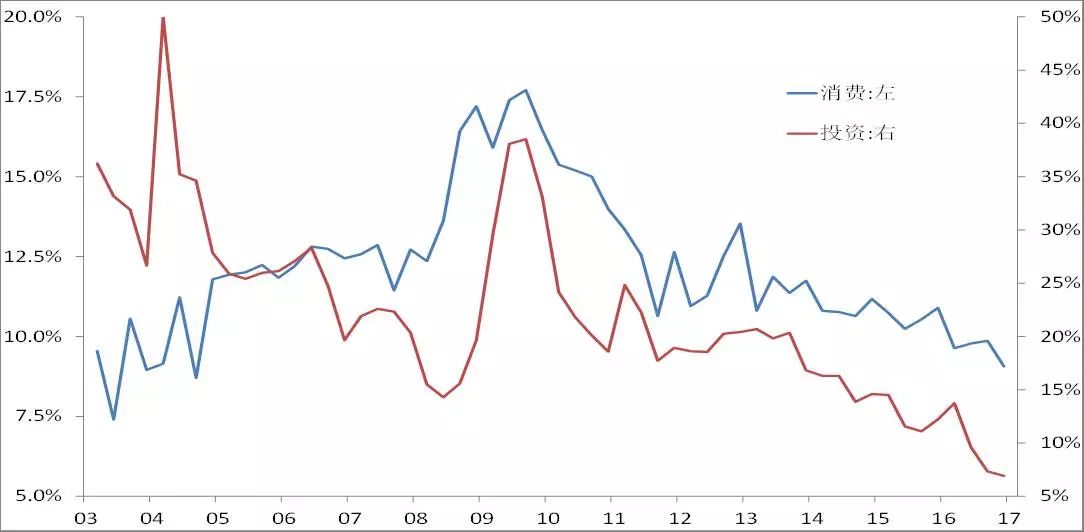

还有人认为加息的原因是因为中国经济已经企稳。从GDP增速看,2016年的确走了一个L型,但从拉动经济增长的三驾马车看,

无论投资、消费还是出口,增速都在往下走

,说明经济尚未企稳。虽然去年12月份房地产投资增速出现回升,但随着销售额趋缓,2017年房地产投资增速回落应确信无疑。

实际投资与消费增速均下行

数据来源:国家统计局(王晓东供图)

至于认为这次加息是为了防止本币贬值,逻辑上似乎成立,但从选时看理由并不充分,因为年初以来,美元指数持续走弱,人民币已升值不少,故也没有必要在这个时点选择提高官方利率,更何况当前外汇管制已进一步加强,没有太大必要通过加息来稳定汇率。

总之,通胀、经济企稳、防贬值等理由或不成立,或不充分。

那么,是否可以从央行加息的时机选择上找到其加息的真正原因呢?即所谓当务之急的“急”才可能是央行加息的核心逻辑。

一年之计在于春:前两年问题都出在春天

回顾前两年的经济政策,发现有一个共同的特点,就是前松后紧,如2015年2月4日至5月11日,央行分别实施了两次降准和两次降息,上证综指直逼5000点。降准降息是为了防止经济下行,鼓励大众创业、万众创新,但实际效果却是经济脱实向虚,居民炒股加杠杆。为此,5月25日《人民日报》刊登《五问中国经济——权威人士谈当前经济形势》的长篇文章,文中指出,“从一定意义上说,防风险就是稳增长。当前经济风险总体可控,但对以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险仍要引起高度警惕。实现今年经济发展预期目标,须把握好稳增长和控风险的平衡,牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线”。

自权威人士文章出台之后,金融监管就全面加强,股市大幅回落,融资杠杆率水平也大幅下降。值得反思的是,如果2015年春季的货币政策不那么宽松的话,股灾或可避免。

又如,2016年第一季度新增信贷规模达到4.6万亿,超过2009年同期为应对次贷危机产生的巨量贷款规模,创下单季信贷的历史新高。这与1月4日权威人士再度提醒的“降低融资成本,既要防止顺周期紧缩,也绝不要随便放水,而是针对金融市场的变化进行预调微

调,保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长”有明显相悖之处。而且,2016年初M2的增速目标被上调至13%,同时居民购房首付比例 也被下调,使得一二线城市房价出现大幅上涨,居民购房加杠杆,房贷要占2016年新增贷款的四成以上。

于是,权威人士于5月9日第三次发文指出“货币扩张对经济增长的边际效应递减”,“树不能长到天上,高杠杆必然带来高风险,控制不好就会引发系统性金融危机,导致经济负增长,甚至让老百姓储蓄泡汤”。

由此可见,偏宽松的货币政策导致股市泡沫和房地产泡沫,而且宽松主要体现在上半年(2015年下半年的降准降息是为了救市)。银行作为商业性金融机构,只有在年初大规模投放信贷,才有可能提高当年利润指标的实现率,因此,货币政策的前松后紧很大一部分是体制性原因,与考核目标有关。俗话说,一年之计在于春,对于金融市场主体的银行而言是如此,对于货币政策的制定者更是如此。当然,过去两年货币政策上的摇摆,不能怪央行,因为政策目标多元化、企业与政府之间博弈(企业总是要求货币宽松)是长期存在的。

不过,2017年可能与往年不同的是,在防范金融风险、加强金融监管方面的认识更加一致,因此,节后上班第一天央行就变相加息,

无非想给市场传递货币政策从“偏宽松”回归中性的明确信号。

同时,趁着特朗普还没有来得及向中国摊牌,先表明中国控制货币超发、稳定汇率的态度。

俗话说“事不过三”,我斗胆预言,在三篇权威人士访谈之后,

今年将不会再有权威人士接受人民日报访谈了

,因为从中央到地方都已经把防风险和去杠杆当作头等大事,估计今年的M2增速目标会比去年下调1-2个百分点。

偏宽松回归中性不代表步入加息周期

是否步入加息周期的一个基本判断是经济增速处在上行还是下行阶段。当前经济增速显然还是处在下行阶段,否则中央经济工作会议就没有必要提稳增长的底线思维了,且去年末各大商业性研究机构普遍预期今年经济增速还会下行,故连续加息的可能性不大。

这次央行上调逆回购利率,也

不属于传统意义上的加息,故象征意义大于实际效果

。今年的政策核心要点是守住两条底线,一是稳增长,二是防风险,连续加息会导致资产泡沫的破灭,从而触发系统性风险,所以,中央经济工作会议也只是提“去杠杆”没有提“去泡沫”。

因为存在稳增长和防风险的双重目标,故货币政策的运用空间并不大。如果今年政府工作报告能够将经济增长目标下调至6-7%,而不是去年的6.5-7%,则M2增速目标可相应地降至11%,但即便为11%的增速,去杠杆的效果还是有限,如去年M2增速为11.3%,但企业、居民和政府的杠杆率水平都继续上升。

总体看,货币政策只是从偏宽松调整至中性,在外汇管制加强的情况下,汇率不会成为货币紧缩的理由,所以,确实没有必要将央行此举解读为货币紧缩政策的开端。不过,对资本市场而言,由于去杠杆将贯穿今年的始终,故很难有趋势性上行的机会,但

存在结构性或跌出来的机会

。与过去两年前松后紧的政策特点相比,今年很可能是

前紧后松

,前紧的原因不仅来自国内,还来自特朗普的新政,后松则可能来自触碰底线后的反弹,毕竟还有

举世瞩目的十九大值得期盼

。

声明:本文仅代表作者个人观点,不构成投资意见,并不代表本平台立场。文中的论述和观点,敬请读者注意判断。

关于版权:若文章涉及版权问题,敬请原作者联系我们。【电话:021-61551834;微信:hjwh123】

近3000只基金,到底哪家基金好?如何挑好基金,只需要看这一点就够了!关注爱财之家后,阿财告诉你秘诀。