全文共

5267

字,阅读大约需要

8

分钟。

本文首发于南方周末

微信号:nanfangzhoumo

在云南省施甸县遇到不少自称契丹后裔的人。保山市文产办综合科科长蒋开磊就是其中一个,他是第十三届中国辽金契丹女真史研究会理事。

现在云南自称为契丹后裔的有大约15万人,其中9万人在蒋开磊的故乡施甸县,其余6万人散居在德宏、大理、临沧以及缅北部分地区。

蒋开磊出生的施甸县姚关镇大乌邑村七百多口人都姓蒋,古堡山寨里矗立着一座蒋氏宗祠,当地人又称它“耶律祠”“武略祠”。祠堂门前有对联:“耶律庭前千株树,阿莽蒋氏一堂春。”家家户户祖宗牌位上都写着他们是“耶律阿保机”的后代,并说明是“本音阿莽蒋氏门中”。

阿莽蒋氏就是契丹后裔。但是,因明代“万户”

(长官司正长官)

阿苏鲁、“千户”

(长官司下属)

阿王等隐讳了族源和身世,导致数十代过去后,契丹后裔都说不清自己的身世。

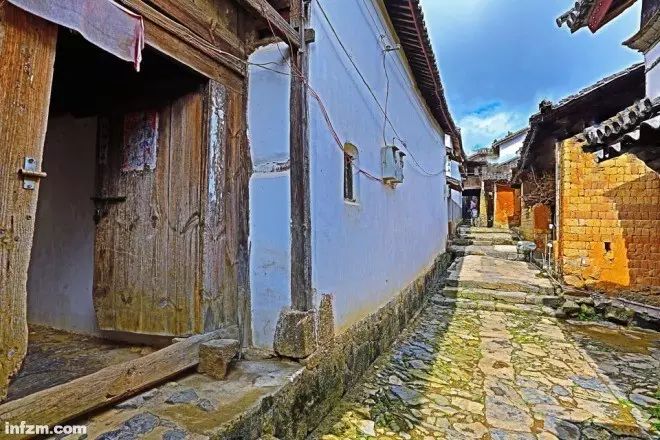

大乌邑村的契丹后裔集中居住在“古堡式建筑”里,便于防守。大乌邑村蒋氏宗祠的大门向东开,家家户户门皆东向,这与汉式建筑通常坐北朝南的门向南开不同。契丹人崇尚的是太阳、日月、青牛、白马,他们大小祭祀都向东朝拜,大门朝着太阳升起的方向。

▲

大乌邑村古堡建筑群,门向东开,据说是因为契丹人崇尚太阳,大门要朝着太阳升起的方向。(杨维愚/图)

大乌邑村总共七个院落,分前后两排错齿相连。住在古建筑群里的七院人家,一祖同源,又各司其职。最下面的两院,一院称“外头家”

(又称“武术家”)

,主要行使保卫职能,一院称“金鞍氏家”,传承马鞍手艺;正中一个庭院的“里头家”,和东边下院的“学堂家”,履行的是崇儒教育的职能;“松林家”负责柴火、粮草等生活保障;最上院的“高头家”,曾指挥99个马帮驮队,是南出缅北的商运马帮。蒋开磊的父辈就住在马帮大院里。

蒋开磊年幼的时候,家规很严:男不入赘,女不留家,同姓不通婚。对他影响深远的一件事,是中学时代的一场恋爱,他同班有个女同学也姓蒋,俩人挺投缘。有一次,他悄悄问她:“你家家训中是否说过同姓不得通婚?”她说:“有。”“那咱俩完了,分手吧,没办法,老祖宗不允许咱们谈恋爱。”

▲

蒋开磊在老家的“皮囊”壁刻前。(蒋开磊供图/图)

蒋开磊说,他所属的族人历史上自称“蒲满”。1954年新中国地方政府在施甸做人口普查和民族识别时,民政员问:“你是布朗族

(‘蒲’在现代族属中分别登记为布朗、佤、德昂等族)

吗?”“不是。”“那你们到底是什么族?”“蒲满。”

因此,契丹后裔在当时登记的族别非常多元,有汉、布朗、佤、彝、傣、景颇等,有的一家人分别报称不同的族属。蒋开磊的身份证上写的是汉族。

“蒲”,在不同的历史时期有不同的称谓:汉代称“哀牢夷”,唐代称“望苴子”,元明之后称“濮人”

(元明史籍对少数民族布朗族、德昂族的泛称。即古代的百濮。清顾炎武《天下郡国利病书·云贵交趾》载:“蒲人,即古百濮。”)

,即今之布朗族、佤族、德昂族等,分支繁多,故称“百濮”,又称“蒲满

(蛮)

”。他们通常以原住民自居,因而也称“本族”或“本人”。

元朝派出耶律家族的契丹人远征缅甸后,青壮年男丁就地军转民屯,娶妻生子,西南地区傣族人的生活习性与“平地松林”起源的契丹人差异较大,契丹人只能选择与生活习性相近的山地民族“布朗族”结为对偶婚姻关系。男方对偶的是契丹人,俗称“蒋浦满”;女方对偶的是布朗人,俗称“花蒲满”。

“这就是我们家族婚嫁家训森严的源头,也正是我们至今能够保持纯正父系血统的原因。假使检测母系X染色体血统,那我肯定得归入为‘蒲人’无疑。”蒋开磊说。

▲

施甸普通农家正在精心准备年猪饭。(杨维愚/图)

曾任内蒙古社科院民族研究所所长的孟志东最早留意到云南契丹人后裔的线索,是读到历史学家陈述在1940年代发表的一篇文章《大辽瓦解以后的契丹人》,文章提到云南龙陵县有自称耶律后裔的族群。1990年,孟志东组织调查组到云南施甸做了多学科的调查,1992年又去了一趟,最后写成关于云南契丹后裔的调查报告。这项对元世祖忽必烈时期落籍云南的契丹后裔的调查研究,被认为填补了中外契丹学研究领域的空白。孟志东的这项研究于1995年成书——《云南契丹后裔研究》,由中国社会科学出版社出版。

契丹本为北方民族,大西南一个名不经传的云南边陲小县,怎么一下子有那么多契丹后裔?

这引起了学界的怀疑和争议,同时,云南民间的族群认同受到了激发和鼓舞,他们要求地方民委给耶律后代恢复族别。

▲

元代酱釉契丹将士造型陶壶。(蒋开磊供图/图)

▲

契丹后裔将士的“钢环护臂”,这是施甸县元明时期火葬群出土的文物。(蒋开磊供图/图)

▲

出土料珠,这些文物都是施甸县元明时期火葬群中出土的。(蒋开磊供图/图)

目前正在编写120万字的《中国达斡尔新通史》的孟志东告诉南方周末记者,他认为云南契丹后裔的证据是很清楚的,元史中关于忽必烈打下大理国的记载,谁也否定不了。根据全国第五次人口普查,云南有一百多人族别填写为达斡尔族。契丹人的祖宗的八个儿子,其中一个就叫达斡尔,是八大部落之一。

中国辽金史研究会名誉会长、中国社科院研究生院教授刘凤翥开始研究云南契丹后裔是1996年。他通过对云南

(施甸)

本人血样与契丹古尸标本进行DNA比对,1997年,课题组成员、协和医院遗传学博士吴冬颖以博士论文《契丹古尸分子考古学研究》的形式作出了初步结论:“达斡尔族与契丹具有最近的遗传关系。云南‘本人’与达斡尔族具有相似的父系起源。‘本人’很可能就是当初‘契丹远征军’的后裔”。 刘凤翥认为,这个中国历史上第一次结合人类基因图测试的方法与人类学研究的初步结果说明,即便不能完全肯定云南这支人就是契丹后裔,也八九不离十。

看了孟志东的调查报告后,内蒙古考古研究所副所长、中国辽金史研究学会副会长盖之庸开始对契丹后裔进行实证研究。他最早接触契丹研究是1992年,那时他参与在内蒙古考古发掘辽代皇族人物耶律羽之墓葬,想知道契丹人后来去了哪里。通过云南“本人”的采样和耶律羽之的头盖骨做DNA对比,发现耶律羽之的血统是纯粹的,两者DNA数据比较接近。但盖之庸认为DNA鉴定只能是作为参考证据,毕竟经过许多代与当地人的混血后血统不一定纯粹了,他同时表示,DNA鉴定至少和元史的记载不矛盾。

吴冬颖告诉南方周末记者,1996年的那次联合科考,基因只是一个证据,而且基因比对远远不够,还要结合考古学等学科。

盖之庸告诉南方周末记者,辽代契丹人最后去了三个地方:北方的是在内蒙古的达斡尔人,南方的去了云南,还有一部分去了中亚西亚地区,最终湮没了。达斡尔人已经确定是契丹后裔,而确定云南有契丹后裔,还要靠民族学、人类学、历史学等多学科的深入长久的研究。

施甸长官司是云南契丹后裔存在的一个历史地标,虽然它看起来十分破落,几属危房了。它被全面裁撤是在清顺治十六年

(1659年)

。这离它初设的元代至元二十八年

(1291年)

,共历时368年,经历了元初、明到清初三朝。

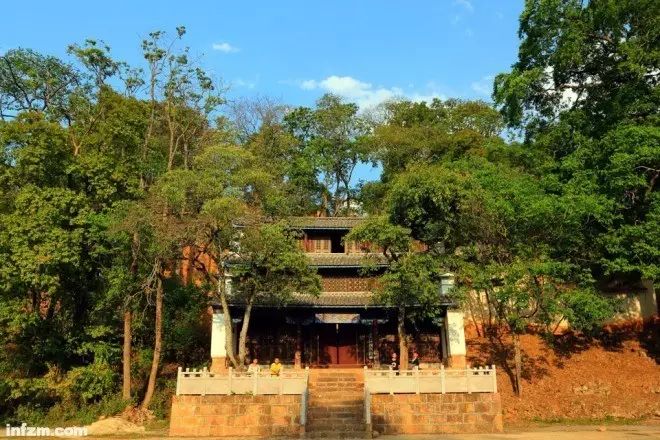

▲

施甸长官司全貌。(杨维愚/图)

元代、明代时期,施甸长官司发挥着土司政权职能,衙府原址就在现存遗址处。原建筑已于清顺治时被焚毁荒废了,现存建筑为清光绪时复古重修,已成当地佛教协会、老年协会的活动场所。

有据可查的明代第一任归顺的施甸长官司正长官是阿苏鲁,清代最后一任即第八任正长官是蒋崇德。

“明朝大军入滇后,大将沐英在云南干了一件为后人所诟病的事,他大肆焚毁案牍,包括南诏国、大理国的资料都烧毁,契丹族属的资料也灰飞烟灭。”蒋开磊说,这一把火造成了云南契丹人家谱从元初到明初有八十多年的“断代”。

元朝政权崩溃后,归顺明朝的云南契丹后裔经历了三次改姓。

第一次是明洪武十七年

(1384年)

,施甸长官司正长官阿苏鲁

(契丹语,意为像狮子一样勇猛的人)

向明朝纳贡归附,明朝收缴元时的钤印和图籍,重新颁发允予承袭施甸长官司正长官的文凭。施甸长官司顺利完成了朝代更替时期的角色转型,但给后世的族属识别和姓氏确认留下了谜团。因此前,明洪武初年,朱元璋多次下令,但凡长江以南各族,不准穿胡服,不准说胡语,胡人间不得通婚。这“三不准”政策,逼迫契丹族人改名换姓。