最近在《一次·图片和故事》看到这样一句话:每张照片都是一张双重影像:既有被拍摄的对象,也有或多或少可以看见的 照片“对面”的“对象”:在拍摄瞬间的摄影者本人。照相机同时也是一只眼睛,可以从前面同时也可以从后面看。从前面它拍摄下一张照片,从后面记录了一张剪影。

我当时想到的便是一张照片一个人。除了照片上的人物外,更多折射的是拍照时相机背后本体的模样:他的偏好,审美与喜怒哀乐。

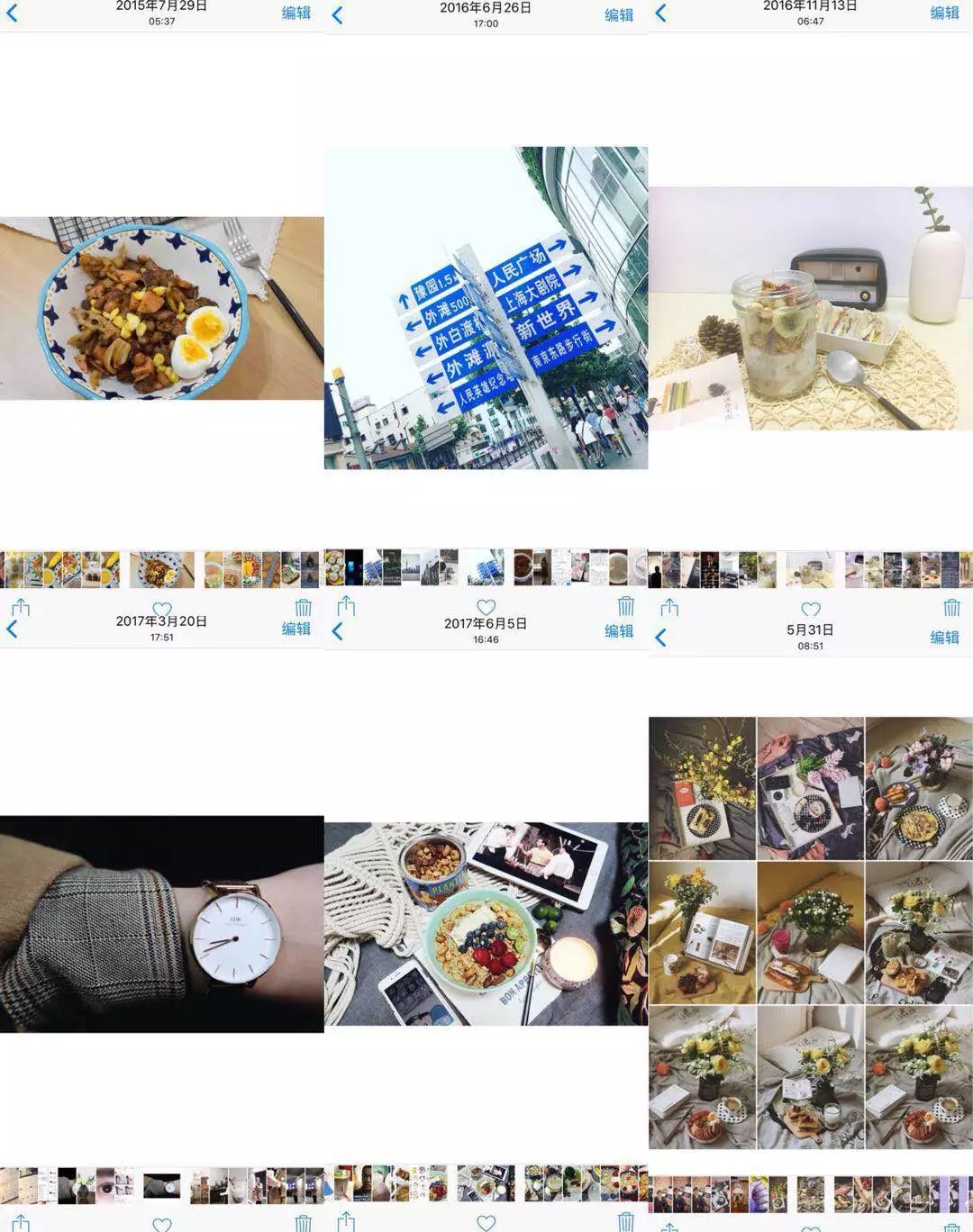

恰巧去整理了从真正意义上开始拍照到现在的一些照片能带来的变化。15年开始拍照,多是静物摄影,拍人的机会不多,但大多数朋友那时的照片我也不便在上面展示。我觉得下面几张跨越了年份的照片,也颇能体现我的长进。尤其是最后一张我所有早餐的拼图,不过是工作日做完早餐后花了3min摆拍而已。但技术越来越熟练,审美跟上来之后出片速度也很快。

人像的话今年开始拍到一些特别满意的,都是抓拍到的。因为拍的朋友,所以能大大方方摆出来分享的也不多。

👆这张是和朋友在济州岛

她俩特别欢快的玩水

我当时喊了她们一声抓到的照片

👆这张是和朋友在澳门

她当时对着别人家门上的反光板整理刘海

光影正好我按下了这张

但我每次出去玩分享在社交平台最多的仍旧是自己的照片,因此经常被问到:你身边的朋友怎么都这么会拍照。每次都想特别骄傲的回答:我的照片基本都是我先给朋友以同样的角度背景光线下先拍,然后她们再以同样的方式拍我。

除了照片上的那个我,背后呈现的人也大概率是我自己

。

当然我也不是一开始就用相机摄影,哪怕现在仍旧是手机用得多。毕竟不是人人都拥有相机,相机也不是时时刻刻挂在身上。

👆在今年6月份的某篇文字中就提到过

我报名了燕子的摄影课

不过那是专业单反课程

至今仍在学习

最近呢燕子开设的新的手机摄影课程,我也按耐不住搬好小板凳认真听了几堂课。我一直认为

跟着对的人

,学习她的方法,但学到的永远不仅仅是方法,更多的是能为自身建立一种美学机制

。

想拍出一张好的照片第一要素就是学会构图。

我在前面也提到过不论是和谁出门,都是我先选好构图的角度,然后让拍摄者挪到我的定位才能咔嚓出一张好的照片。

比如下面这张在济州岛的海边。当时虽然天气好,但没有云,如果此刻我将构图挪到无边无际的海岸线(如左图所示),就会显得无聊了。但同样的构图,有人物在正中间反而会增加一丝生动感。

但通过对课程的学习,掌握到一种对分式构图。左边👈是燕子的课程案例,右边👉是我的实拍图。对比上面左图的构图方式,是不是即使没有人物烘托也会显得内容丰富。

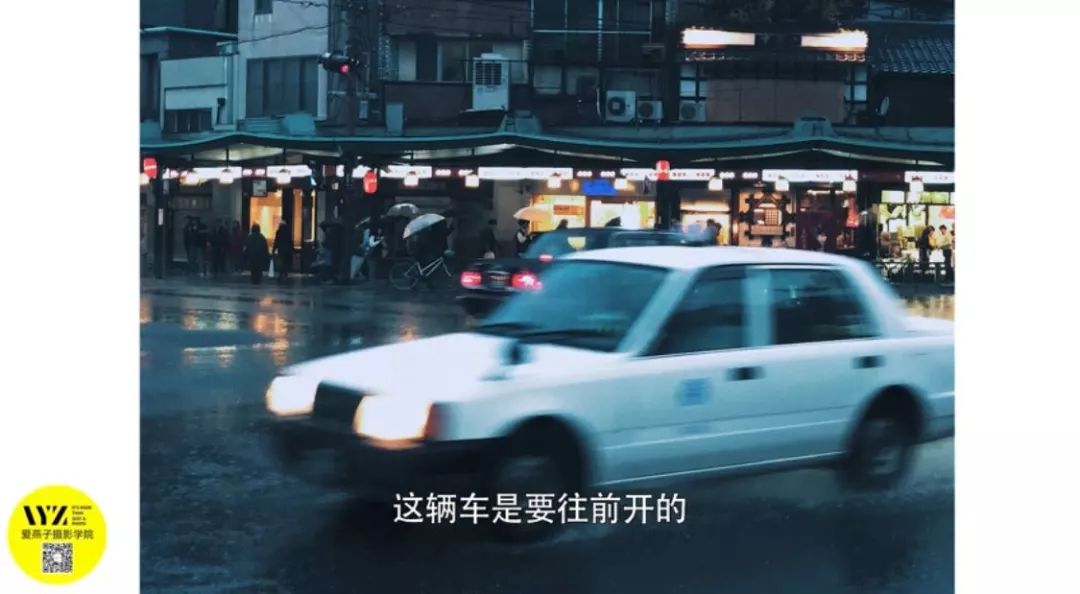

还有当时看见案例的这样一张图。图上的一辆小汽车有一种瞬间冲出去的视觉感受。

这种让照片有流动感的构图方式同样可以体现在人物身上。下面两张图按照箭头的走势仿佛有一种人物从画面外走进画面,又用种人物即将走出画面的流动感。

其实除了构图之外,

取景

也可以放在这里说。

就像很多时候你离被拍摄物体太远,根本无法捕捉到细微的表情。就像我家奶酪,当时被抱在身上,几乎手机镜头要凑到脸部拍摄到的一张照片。才有了这张萌点。

·第二要素就是对色彩的把控。

对色彩的把控在我看来除了对实际景色色彩的碰撞,更需要的是后期对照片进行处理时的个人审美。

当时在燕子的手机摄影课上学到一个摄影新词--点缀。下面这张案例是她开车沿路的风景,当时都是黄色的田野、海和蓝色。但意外遇到白色的小屋,就立刻按下快门抓到的一张。

这给我整理新疆沙漠的图片一个很好的思路。当时我一袭白衣,但原图沙漠偏案偏黑,天空蓝的不够清澈。这时我通过后期调图将沙漠调成跟土黄色,天空蓝的更清澈。人物就显得更加干净。

还有下面这张图。在新疆的盐湖景区。原图本身构图取景都没有问题,景区本身并不通透,但通过后期颜色的调整,一张照片变得更有质感。