新冠肺炎来势汹汹,让所有人都猝不及防。

加上这种病毒的传染性极强,

潜伏期长、还有无症状感染者……

让大家越来越紧张敏感。

现在的你是不是每天没事干就刷手机,

然后越刷越紧张,

死盯着疫情地图瑟瑟发抖。

每天叫醒你的不是闹钟,

而是不断更新的确诊数字,

它们告诉你这个新型冠状病毒有多可怕,

以至于偶尔一个咳嗽、一个喷嚏就开始恐慌:

我是不是也得了新冠肺炎?

病毒还没有找上你,自己就先崩了!

某女士得知自己所住小区有一个疑似病例后,

竟然吓得哭了一个晚上。

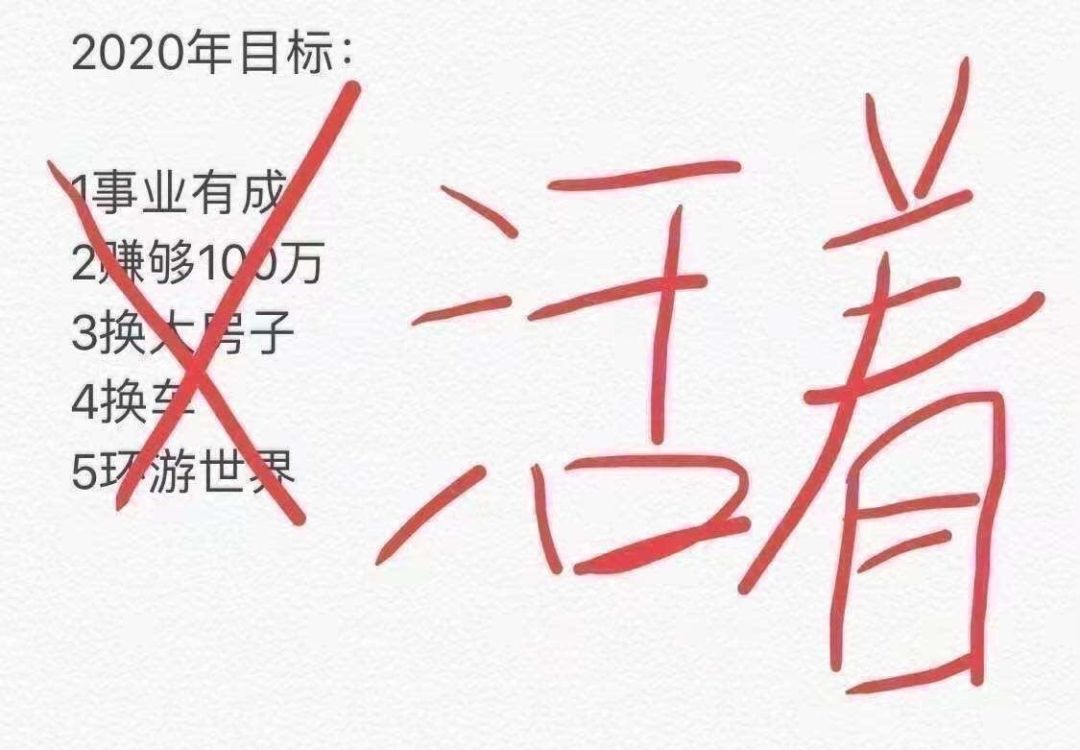

2020年定下的各种各样的小目标,

最后都变成了:活着!

还有一位曾经去过武汉出差的周先生,

听说这个事情后,便开始怀疑自己,

每天反复量体温,

大年三十晚上泡脚后测出体温有点高,

在家嚎啕大哭。

七旬老父亲抱着他说,

不担心你得肺炎,就怕你是精神出了问题!

老人及时拨打了心理热线求助。

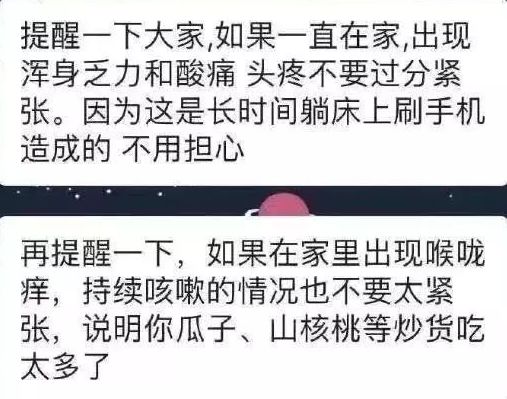

于是,有好心网友提醒大家,

如果一直在家出现浑身乏力和酸痛,

不要过分紧张,

可能是长时间躺床上刷手机造成。

如果喉咙发痒,也不要惊慌,

回忆一下自己是不是瓜子和山核桃吃多了。

你是不是也像他们一样,一咳嗽就害怕,

反复担心自己是不是被感染,

小心,也许你已经陷入了“健康焦虑”的心理。

疫情当前,重视自己的症状确实有必要,

但过度恐慌则会给我们带来不少心理负担,

今天我们带大家了解一下“健康焦虑”。

健康焦虑,指的是虽然实际上自己并没有生病,但是却不断地担心、怀疑甚至坚信自己生病了的一种心理状态。在当前的疫情下,可能会有如下具体表现:一、过分担心身体健康问题,将一些正常的生理反应当做疾病征兆,比如连续咳嗽就反复测量体温,一直使用酒精和消毒水擦拭,坐立不安、辗转反侧;

二、反复刷手机查看因有咳嗽症状的确诊案例,核对自己的症状并对号入座;

三、担心自己传染家人;

四、想要或者已经去医院就医来排查自己是否感染新型肺炎,非大医院、专家号不看,甚至会不相信医生给出的“无病”诊断,反复找别的医生看,直到“确诊”为止……

一、你是否会出现心跳、呼吸加快,全身紧张到出汗,手脚冰凉,甚至会出现恶心呕吐等症状;二、你是否会突然受到惊吓,刚要干的事儿说的话,完全想不起来,并且满脑子的病毒;

下周各地即将迎来复工,不少人刚返回工作地还处于居家隔离的状态,要面临独自在家的封闭式生活,这种情况下很容易出现以上的焦虑反应。对此,上海市精神卫生中心主任医师谢斌就提出了7条自我调节做法。

二、每天做两件可以集中专注力的事情,比如看书、追剧,玩游戏等;四、每天接收与疫情相关的信息量不超过信息总量的40%;五、成年人每天睡眠时间不少于7个小时,儿童青少年需适量增加;六、如有明显心理不适及时,不避讳求助专业人士,可向各地精神卫生中心线上咨询;

当然啦,如果你通过自我调节仍然无法放下疑虑,最好尽快寻求专业的帮助。目前,中国国家卫健委已发布疫情紧急心理危机干预指导原则,各地也上线了多种疫情心理援助服务渠道。

针对疫情期间可能出现的心理问题,中科院心理研究所副所长陈雪峰也给出四点建议,即稳定情绪、理性分析、改变行为和寻求心理援助。

陈雪峰分析,这次疫情给我们带来一系列程度不同的心理应激反应,担心自己得病也是应激反应的一种,在这种情况下,有些人反应比较大,都自己开始服药,应该引起我们重视。对于这个问题,她给出四点建议:

第一点,稳定情绪。如果没有出现发烧、干咳等典型的症状,身边也没有确诊或疑似的病人,而且也很少外出,那么被感染的可能性非常小,不要过度恐慌和焦虑。

第二点,理性分析。仔细观察一下自己的身体状况,看不舒服的症状和新冠肺炎的典型症状是不是相符合。如果比较符合,还是要及时去发热门诊就诊,如果说不符合,那么可能是身体方面其他的问题,必要的时候也应该去医院就诊,在医生的指导下用药。

第三点,改变行为。如果知道自己是健康的,但还是控制不住自己想要去担心,那么可以试一试一个办法,就是转移注意力。先找一件事情是自己可以长时间投入去做的,通过这些方式来改变就是过于恐惧的这种心理。

需要特别提醒的是,有极少数人有这样一种情况,他是坚信自己感染了新冠肺炎,甚至去医院反复就诊,即便医生和医学检查认为他没有被感染,他也坚信自己感染,这就是比较严重的一种情况,叫疑病状态,就是怀疑自己得病的状态。

如果出现这样的情况,建议自己和家人要认真对待这个问题,最好及时去医院的心理科和精神科去寻求专业的帮助,避免长期的情绪紧张,引发一些不理性的行为,伤害到自己和他人。