上一篇文章

日本疫情:文化里未必是优点的东西却在疫情里给到了拯救

中提到了日本传统文化里有些东西在平常未必是好的,甚至反可能带来距离感和压力,却在疫情期间意想不到地具有天然social distancing属性,能够在政府未施加强制力的情况下对疫情控制有所帮助。但我在文末追加了

日本操作模式的本质:头顶碗走钢丝,非常精致但非常艰难,风险巨大。

现在好,不等于一直可以好。

这篇文章到现在过去11天了,情况如何?三个字:不太好。大家也看到东京都知事小池大妈前几天在公开讲话里提及:如果感染人数不断上升的话,东京有可能会发动封城,所以为了不封城,希望所有东京市民严格做到自律自控,不必要不紧急的外出极力避免。

于是问题来了,也就是今晚文章的主题——那么到底是哪些因素抵消了日本传统文化里天然有利于疫情管控的部分,瓦解了好不容易维持的脆弱成果呢?接下来就简要分析一下下。

【1】整体上再好的传统习惯,也挡不住一粒老鼠屎坏了一锅粥:个案不服从统计

这个案例足够典型了:一位50多岁男性3月4日被确诊感染了新冠肺炎之后不遵守政府希望他好好居家隔离的要求,而是对身边认识的人宣布说我要去播撒病毒了!之后就独自一人跑去了(菲律宾女服务员为主的)酒吧等场所玩了个痛快。果然到了3月12日,30多岁的酒吧女招待员确认感染。3月18日,这位男性最终死于新冠肺炎。虽然后来才知道他在感染的同时已经患有其他高危的严重疾病:肝癌,可能是促使他产生去同时毁灭自己和他人冲动的原因,但这样的反社会行为无论如何绝对不可原谅,哪怕本人已经死亡。

这件事情充分说明:无论一个社会总体文化传统有多重视规则、为他人思考,当这个社会人口庞大到一定规模,譬如像日本这样上亿之后,一定会有不符合总体统计规律、甚至反其道而行之的个例存在。这个问题,无法避免也无从解决。

↑我的一位日本朋友对我说:京阿尼事件之前,他认为这样丧心病狂的事情只有伊斯兰国的吉哈德人员才可能做得出来。他错了:个体可以完全不符合统计。

推车运送汽油桶执着步行几公里只为毁灭京阿尼的变态凶犯,我们不应该忘记。但两者间还是巨大差异:京阿尼现场虽然视觉极度惨烈、细节令人胆颤而不忍直视,但京阿尼的效应却是一过性的。而因为对社会缺乏责任心甚至是心怀报社恶意的个例在本次疫情中却可能截然相反:他们的所作所为没有任何视觉上的耸人听闻,带来的蝴蝶效应却可能绵延且具有毁灭性。

日本社会总体是秩序相当良好,公德与规则意识相当强的。但这不影响个别蠢货和有意无意地违反疫情里本应遵守的原则。有的人刚从钻石公主号放下来就直奔健身房和桑拿,还有人隔离了几天后受不了了偷偷从自主隔离的居所跑出去居酒屋和人谈笑风生地吹牛逼。

林子大了,什么鸟都有。如果是SARS,这个问题可能还不大。但这次人类面对的是至少百年一遇的劲敌,强传染+高隐匿,使得一锅漂亮的白粥里只要混入那么几粒老鼠屎,一切很快就会前功尽弃。

受限于日本的制度,这个问题现阶段极难解决,甚至可以说是无解。

【2】日本的公共空间有许多天然优势,但都共同面临同一个要命的先天不足:狭小拥挤

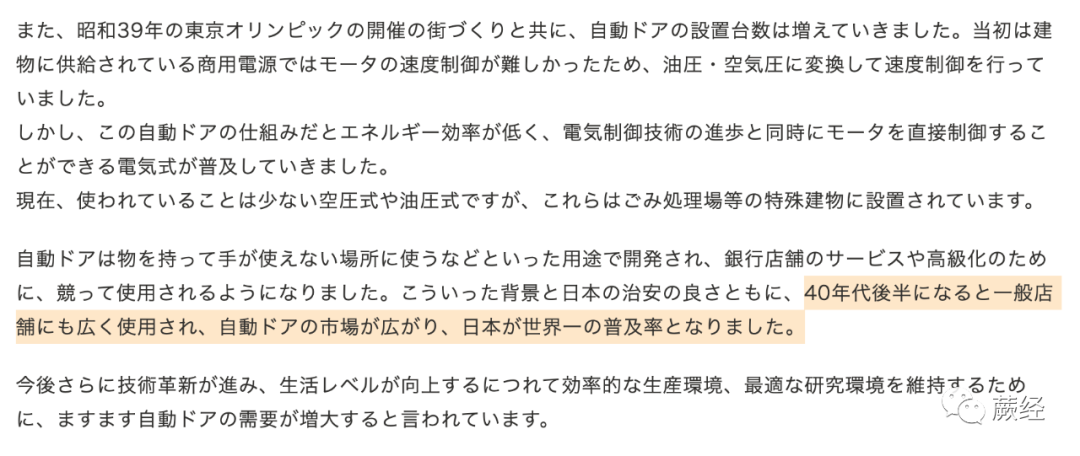

日本的公共空间有很多有利疫情控制的天然因素,其中之一就是自动门。千万不要小看自动门这三个字,当一个社会里自动门非常多的时候,在疫情管理中是巨大加分项,它的存在隔绝了新冠肺炎传播的两大途径之一:接触传染。这方面恐怕没有什么比门把手更加高危的物件了,这是因为人身上最高危的部位是手。只要人还在用手开门,门把手将是永远的传播热点。

或许部分源于日本传统文化心理中类似避开握手那样的接触厌恶,去日本旅游过的各位朋友,你们的一个猜测没错:

日本的自动门普及率早已是全球第一。

这一点,再加上疫情上升之后日本公共空间里迅雷不及掩耳之势铺开的酒精消毒液配置+厕所里安装的自动烘干机停用,在东京这样的大都市最近日常外出转一圈,过程中不得不用手去接触的东西相当少,而且随时随地都能方便地找到洗手(毕竟是全球数一数二的厕所超大国,不仅无需小费完全免费,而且密度达到了孔雀东南飞,五里一厕所的地步)和消毒(包括饭店咖啡馆在内的各种商业场所都周到地准备了大瓶酒精消毒液)的机会。

但就是如此努力周到辛辛苦苦建立起来的良好公共环境,

却面对着一大尴尬且无可救药的先天缺陷:

东京公共空间实在太狭小太拥挤了。

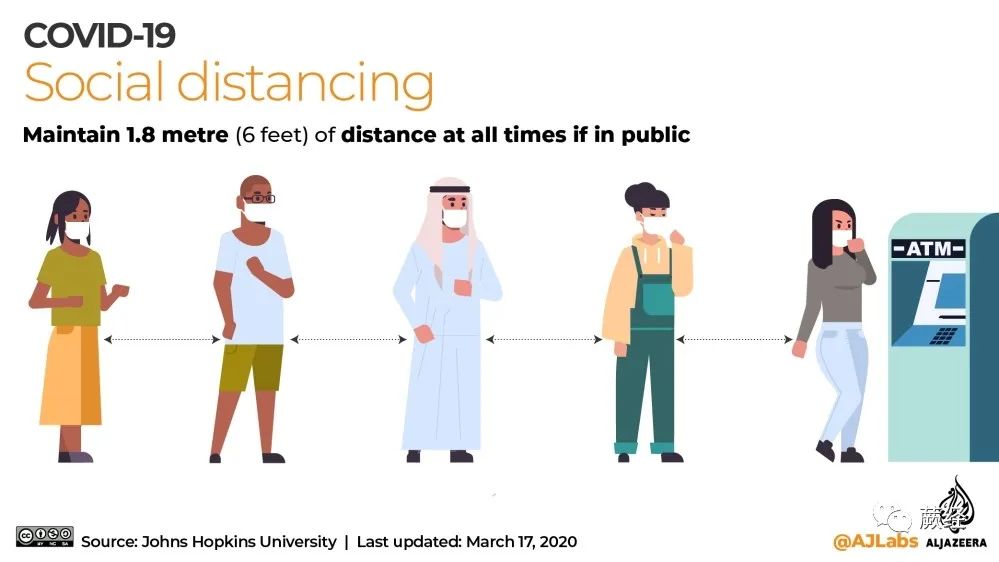

全球陷入新冠肺炎疫情苦战之后,Social Distancing的价值已经深入人心。其最重要的原则之一是人与人之间必须始终保持距离,这个距离至少要在1.5米-2米之间。

可尴尬的是,这件事情在很多东京市民眼里不是不愿意做,而是臣妾实在做不到啊的问题。许多东京老百姓最最常去的饭店、居酒屋以及快餐店(典型的包括吉野家在内的日本三大牛肉饭快餐店,只消想象一下就明白了)等场所的

拥挤程度达到了坐下时几乎胳膊无法向两边伸开,甚至是肩并肩的程度。

这种带有日本特色、却在物理上无能为力的空间环境拥挤,让日本靠细致努力和周到好不容易营造出来的优势瞬间失去光彩。哪怕全店都是自动门甚至自动窗,每个人面前都放一大瓶酒精消毒液,人在吃喝过程中不可能佩戴口罩,同时脸上的五官将不可避免地发生性感的张合,吃得爽了还可能无意识地嗦几下鼻涕什么的,瞬间就对边上仅仅距离自己几十厘米远的另一位构成风险。除非大家都自觉回家吃饭,否则只要店内坐满人,那么无论怎么努力这个风险都不可能抵消。

反观中国或者美国这样土地面积豪放的(真正字面意义上的)土豪,哪怕其他方面粗放和不周到,进餐时大食堂里人与人之间确保隔开两个座位甚至以上,问题的大部分也就迎刃而解了。当然了,原本就故意安排拥挤来营造氛围和促进聊天的居酒屋等场所在任何国家都是风险。

【3】文化心理上的同步压力。

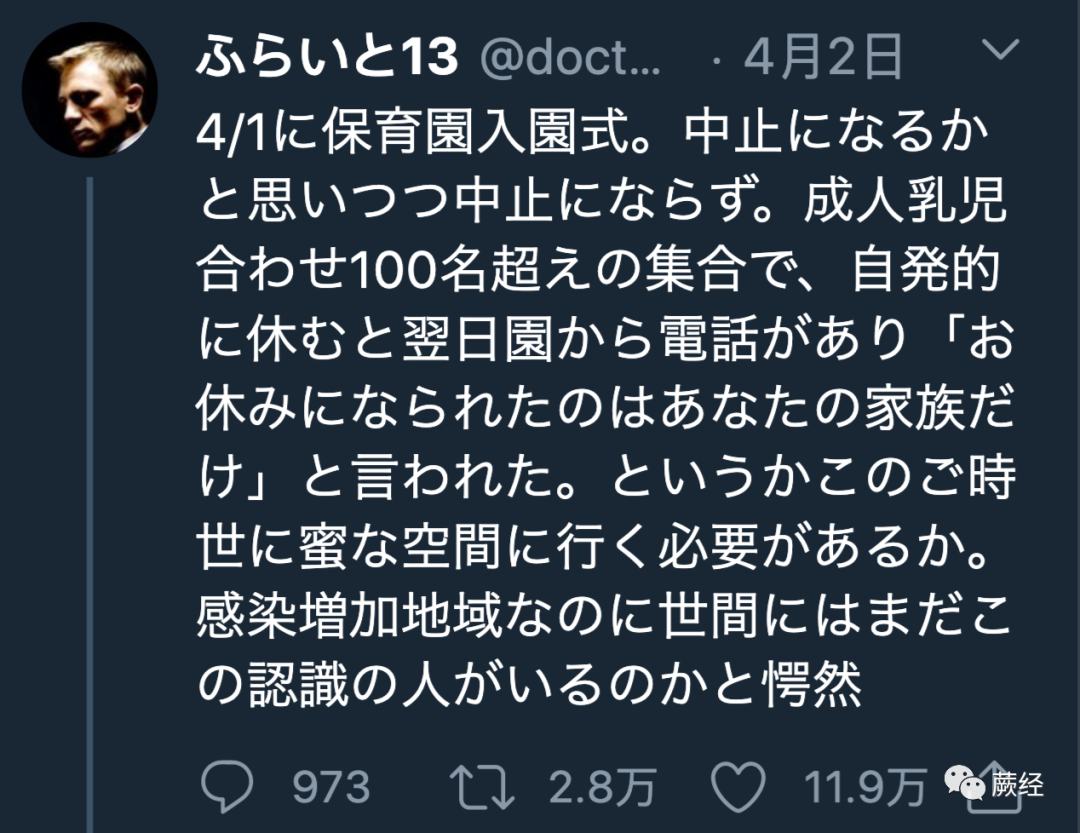

成也萧何,败也萧何。日本文化传统里有多数对于疫情遏制有利的,却也一样有暗面,其中之一就是过分讲究大家和谐一致的同步压力。日本文化里常有诸如一方面XXX、一方面又XXX的奇妙矛盾,譬如人和人之间礼貌却保持充分距离的另一面,却是

为了群体的同步一致,常常会过于沉溺仪式感,并且对群体每个成员通过『阅读空气』来施加一切尽在不言中的同步压力。

上面这个算是典型案例了。『4月1日是托儿所入园典礼。我一直以为会取消结果却没有取消。这次聚会成年人加幼儿总计超过100人,我们没有去。结果第二天托儿所打电话来对我说就你们家没来。港真这时候还有什么必要非去那密集场所不可?(东京)的感染已经在不断增加,这时候竟然还有人是这样的认知,惊呆呆了』。

其他还有不少毕业典礼和同窗会等等也依然在举办。这些活动明明都属于典型不紧急不必要的活动,但文化传统带来的思维惯性让人没法停下来。不仅自己停不下来,还会向他人施加压力,让整个群体停不下来。这一点,相当危险。

【4】色诱的危机

之前提到,日本模式的疫情管理之所以到目前为止取得了相当不错的效果,

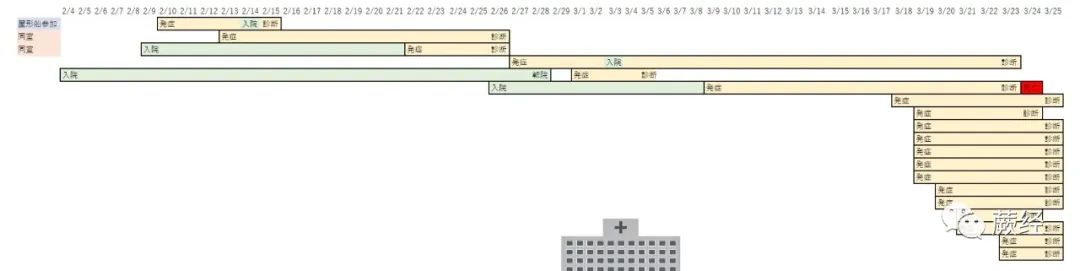

最关键原因之一是日本的疫情集群感染对策专家组对于集群感染(cluster)的精细研究、彻底跟踪,通过早期发现来避免一个感染集群的患者不断连锁发展出其他一个又一个感染集群。

但

这个操作之所以到目前为止有效,是因为这个需要耗费大量精力脑力和体力的作业人力上还能努力去维持做

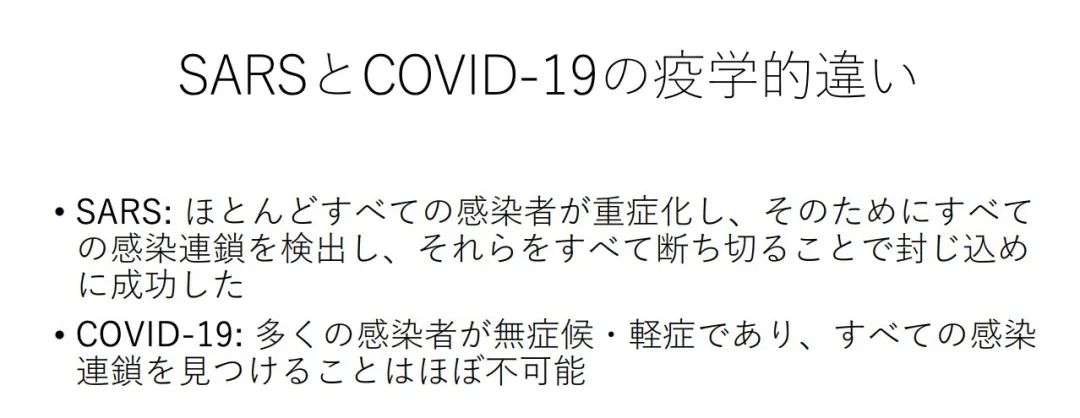

到。但正如疫情对策专家组组长、東北大学大学院医学系研究科・押谷仁先生所作资料中提到的:新冠肺炎和SARS不同,无症状和轻症实在太多,想要发现所有的感染集群连锁几乎是不可能的任务。一旦疫情失控,病例指数式上升,那么现有人力所维持的局面将瞬间被新发集群感染的海啸冲垮。

我非常仔细地阅读并梳理了押谷仁先生所作的各方面资料,觉得他非常非常了不起。举个例子:他所领导的对策组竟然追查摸索到了1月中旬参加东京某处日式画舫活动(当然这种活动能够举办也是因为上文提到的来源于群体与组织的同步压力)的感染人员发展到东京永寿综合医院(3月下旬)的看不见的集群感染轨迹。

这,真的非常了不起。因为一方面日本制度上对于隐私保护充分 ,手机聊天等信息无法随便调用,

另一方面两者时间间隔有整整2个月,

新冠肺炎从日式画舫发展到永寿综合医院最后在医院里导致7人死亡的过程是接力棒式传染,相当隐匿。

但这样精英的团队现在面对的是一个严峻挑战,那就是东京这座充满诱惑的大都市的夜生活带来严重风险。关于这一点,东京都知事小池大妈曾在发布会里强调希望大家克制『不要晚上外出』。刚开始一些略中二略宅的年轻网民没有理解大妈的意思,发布会的同时就在网上讥讽说不要晚上外出,难道白天就可以外出?难道病毒还会区分白天和晚上咩?!——其实他们真正误解了言辞含蓄但用心良苦的小池大妈的一片好心了,大妈真心想说的话是:这个时期,咱就乖点,晚上不要再出去喝花酒了,好咩?

到3月31日为止,集群感染对策组就在夜总会、(带有些许色情色彩的)酒吧与其他风月场所发现疑似感染人员38人。看上去这个数字不是很高,但要注意最近两周东京新发感染人数中摸不清感染集群线索,也就是不知道怎么感染的有高达三成发生于夜间风月场所。

风月场所被感染者既有店员也有顾客,年龄跨度在20到70多岁。

特点是年轻的基本都是店员,而顾客基本上都是高龄。

传染病专家向日本政府呼吁这个问题的严重性,因为

千里之堤可能会毁于夜生活里的色诱这一蚁穴。

风月场所简直是新冠肺炎最好的塑料姐妹花。这个地方别说口罩是个笑话了,简直是一个超高密切接触的空间,完美满足厚生劳动省反复呼吁极力避开的3密空间全部条件,而且做出来的各种动作新冠肺炎如果智商可以超过70的话简直感动想哭,想要制作一打锦旗来送给花酒场子的老板们。不仅东京,大阪也面临同样挑战。

更加严重的是,夜色里的风月场所又是极度在乎隐私的空间,这对对策组的工作展开造成了极高难度。想要掌握集群感染前因后果的脉络和联系,不仅需要非常细腻、宛如侦探探案那般执着耐心的工作方式,还需要被访问者的通力合作。但那些有钱的老头子顾客几乎没有愿意开口配合的,店家在这个时候更是拼命守护顾客的隐私,绝对不敢为了随便提供线索而砸了信誉、断了自己本已艰难的银根。而日本政府也是因为法律的关系,在目前情况下是不能仅仅以防疫为理由,在对店家没有任何资金补偿的情况下让他们说关就关的。

于是就变成了死结。当然顾客自己多数也是要命的,毕竟在日本晚上能够喝得起花酒的基本上年龄都足够高,一旦感染之后死亡的风险也足够大,通过大力宣传很多人暂时克制了自己的欲望。但这个隐患无法扑灭,而且一旦发生就很难追踪,构成了一个疫情管理上的特殊黑洞,

不得不坐等下阶段日本政府对于私营业主的经济支援政策出台

,看看有没有走出黑暗隧道的契机。

【5】老人,顽固的老人

和全世界任何其他地方的老人一样,日本的老人也特别喜欢动辄把『现在的人真是一代不如一代』这句话当做口头禅放嘴里日复一日咀嚼。

但实际上这常常不是真相,甚至在我看来常常恰恰相反。上文提到的风月场所老人就是一个典型案例:在东京,年轻的连谈个恋爱都有越来越多的人觉得烦、毫无兴趣,而有钱的老年人群却撑起了物欲横流的夜生活的半边天。他们的生理心理需求至少在这场疫情里对东京这个大都会的整体安全构成了严重风险。当然不是说东京年轻人就没有夜生活——他们喜欢的居酒屋、Livehouse以及Big Echo等量贩式KTV就算去得同样起劲,至少到时候

追溯起来容易得多,因为没有色情这一和隐私高度捆绑的因素成为阻碍。

这里,我再举一个细节案例——赏樱。

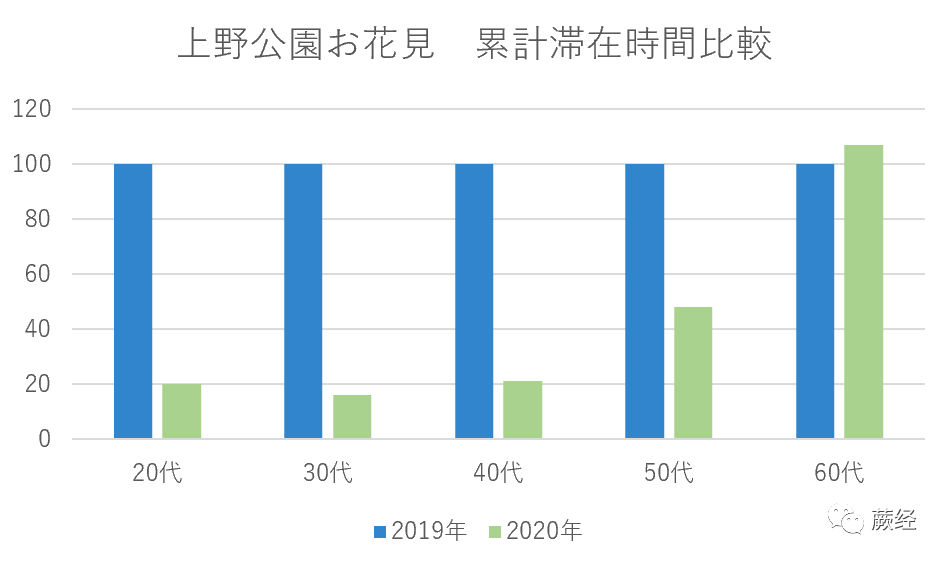

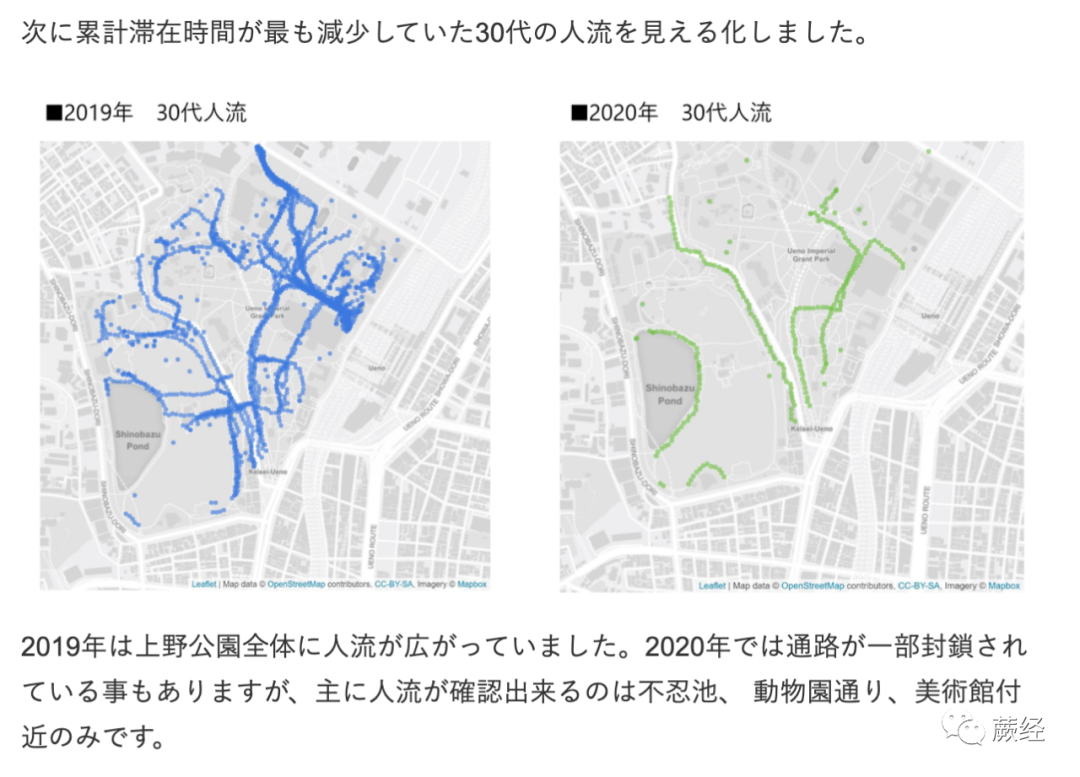

现在是樱花最好的季节。上野公园年年人满为患,今年也只是稍有改善,即便个别场地为避免过度拥挤而被关闭。于是就在这里,这次日本做了这样一个人群行为调研分析,并与去年的数据进行了对比。

主题:上野公园赏花滞留时间长度对比(2019年 VS 2020年)。

时间:2019年3月21日-2019年3月27日 VS 2020年3月15日-2020年3月21日。

一目了然:相比去年的蓝色柱子,今年年龄分布上呈现巨大差异:50-60岁以上人群停留上野公园的时间远远比其他年龄层(20-30岁、30到40岁、40到50岁)长——越老就呆得越长,虽然事实明明是如此明确:越老就越容易死。

停留上野公园时间减少最大的是30到40岁之间,走向中年的人群。为什么?这有可能是因为这个年龄层人生阅历足够丰富但却又没有到倚老卖老、故步自封而僵化的地步,他们在疫情里表现出了对政府呼吁的最良好依从。而老年人却可能更容易作出自以为是的判断。我曾好几次听到周围有日本老人对于疫情表示云淡风轻,他们认为日本灾难本来就多,这辈子什么灾难没见过,所以没什么好怕的,真的感染了就是命中注定。我惊讶的是这样的观点他们在表述的时候,连口气都十分相似。

今天下午我去看了樱花。

毕竟一年一花、一念一生,想到一切如此短暂无常就有牢牢把握当下的冲动,遂冒死写下遗书来到中目黑川赏樱,哪怕眼前仿佛新冠病毒伴随着樱吹雪漫天飞舞。

很治愈的景色,觉得值回了票价,但停留时间总共不过15分钟。前往车站坐电车前回望一眼,来时桥上的一群老人依然在那里谈笑风生。

不只是樱花。最前面提及的那不服从整体的奇葩个例,从船上下来就去健身房去泡温泉的也是老人,不服从政府请求隔离期间外出的多数也还是老人。

我向来不信所谓一代不如一代这种说法。

这次目睹日本在疫情中的一些细节之后,我就更加不信了。我相信只要教育充分+终生学习,人类逻辑上只可能一代比一代更好。写到这里也许有人会说我开年龄炮。也许吧,我承认也许这里存在一个偏差那就是年轻时所受的教育偏差依附在年龄上表现了出来,也就是教育让年龄背了锅。

但是话说到这里还没有结束。日本这样一个超高人均寿命+老龄化的社会,老年人群还呈现出一个新的风险,

那就是认知能力衰退乃至认知疾患如痴呆症等等对于疫情管控构成的风险。

在日本这样一个法律允许的强制力度相当低,政府常常只能靠说理和劝服来让公众配合政策的国家,相当数量存在着的认知能力衰退人群如果不服从隔离随意四处乱走,或者连自己得的到底是什么病都无法充分理解的话,日本疫情将会走向何方?这的确令人忧虑。事实上早在疫情爆发之前,认知判断能力衰退已经造成了日本另一个社会问题:还在天天开车,却在紧急时刻分不清刹车和加速的老人造成了全国多起交通事故,个别家庭坠入永远走不出来的深渊。

↑发生在东京池袋令人难以忘怀的惨剧:刹车错踩成油门导致母子2人死亡,促使日本开始反思相关法律。

上一篇岩田健太郎教授的文章里提及了以建模分析见长的学者西浦教授。根据这位教授提呈日本政府的建议,如果不尽快采取接近欧美方式的更加强力的疫情抑制措施,那么东京有可能将无法压得住感染人数的爆发性激增。目前基于日本社会文化约束与政府规劝请求所实施的公众自我克制策略虽然有效,但不足以,依然存在令疫情失控的风险。

建议中提到,因为东京感染渠道不明的患者人数越来越多,因此若现状维系下去,那么有可能会发展到每天新增感染人数超过1000人以上。

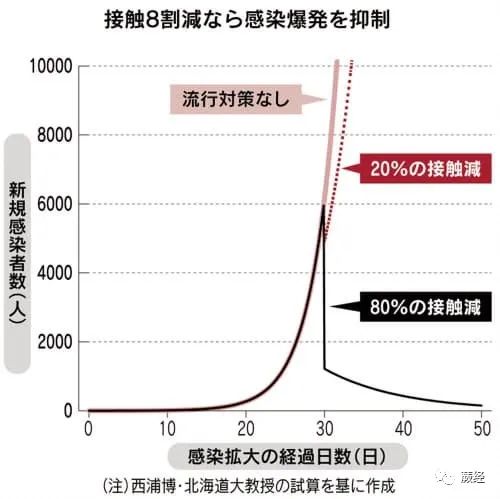

只有将人与人之间的接触频度降低80%,疫情曲线才会转而向下。

纽约市疫情爆发比东京早了2周左右。当时在有一天新增感染超过100人之后,2天后就达到了1000人、5天后2000人、10天后4000人,这一前车之鉴东京必须记住。

而降低80%接触频度,实际上就意味着需要采取欧美风格的强力抑制措施——

『东京是时候宣布紧急状况了

。

』

然而瓦解东京好不容易维持至今的成果的这几个要素,却和日本传统文化拥有的有利疫情控制的属性一样,在东京社会里自然得如同呼吸、两头都很难改变。