本文转载自微信公

众号“财经国家周刊”(ID:ENNWEEKLY),原文首发于2020年10月29日,原标题为《工信部副部长:收官“十三五”!制造强国和网络强国如何开新局?》。

一个五年接着一个五年,既是日积月累,也是日新月异。

文 |《财经国家周刊》记者 宋怡青

制造业是一个国家综合实力的根本,是立国之本、强国之基,从根本上决定一个国家的综合实力和国际竞争力。“没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化”,这样的忧患意识,激发了我们从网络大国迈向网络强国。

“十三五”是推进制造强国和网络强国建设的第一个关键五年。“在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,工业和信息化系统贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移推进供给侧结构性改革,扎实推进两个强国建设,‘十三五’确定的主要目标任务即将如期完成,制造强国和网络强国建设迈出坚实步伐。”工业和信息化部党组成员、副部长王志军说。

回望“十三五”,世界经济风云变幻,面对内外矛盾叠加的复杂局面,全国上下坚决贯彻新发展理念和推动高质量发展要求,推动经济实现新跨越、综合国力迈上新台阶。

一个五年接着一个五年,既是日积月累,也是日新月异。

当前,我国工业和信息化发展正处于爬坡过坎、由大变强的关键时期。

面对复杂严峻的国内外形势,工业和信息化领域又将如何打好“十四五”开局的主动战?

新时代我国经济发展的基本特征,就是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。“十三五”时期,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,我国在工业和信息化领域仍然再攀高峰。

“综合实力再上台阶,创新能力显著提高,产业结构持续优化,优质企业加快壮大,开放水平不断提升。”谈到“十三五”期间,制造强国建设取得的成就,王志军用这5句话来概括。具体来看:

一是综合实力再上台阶。

2016-2019年,我国全部工业增加值由24.54万亿元增至31.71万亿元,年均增长5.9%,远高于同期世界工业2.9%的年均增速;2019年我国制造业增加值占全球比重达28.1%,比2015年提高1.8个百分点,连续10年保持世界第一制造大国地位。目前,我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类的国家;今年1-9月,规模以上工业增加值同比增长1.2%,其中三季度增长5.8%,呈逐季回升态势。

▲2020年10月19日,工人在山东省青州市一汽车制造企业总装车间内组装生产。图/视觉中国

二是创新能力显著提高。

2019年,我国规模以上工业企业研发投入强度达1.32%,比2015年提高0.42个百分点;初步形成了17家国家制造业创新中心为核心,100余家省级制造业创新中心为补充的制造业创新网络;2020年中国在世界知识产权组织“全球创新指数”中排名第14位,比2015年上升15位。

三是产业结构持续优化。

钢铁行业提前两年完成“十三五”去产能1.5亿吨目标;智能制造示范应用加快,截至2020年6月,制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别为71.5%、51.1%,高于2015年14.8个、3.8个百分点;高技术制造业、装备制造业增加值占规上工业增加值的比重分别达到14.4%、32.5%,分别比2015年提高2.6个、0.7个百分点,成为带动制造业发展的主要力量。

四是优质企业加快壮大。

龙头企业全球竞争力持续增强,在信息通信、轨道交通、新能源汽车等领域涌现出一批创新能力强、具有国际竞争力的领军企业。2020年《财富》世界500强企业中,我国上榜制造业公司数量达到38家,居世界首位;2020年全球最具价值品牌500强中,我国制造业品牌18个上榜。在《福布斯》发布的2019全球数字经济百强企业榜单中,我国有14家企业上榜。

五是开放水平不断提升。

一般制造业有序放开,汽车、船舶、飞机相关领域正逐步取消股比限制,高铁、核电、卫星等成体系走出国门。2019年,我国工业产品出口覆盖近200个国家和地区,出口额分别占我国总出口和全球需求金额的71%、21%,在全球产业链供应链中居于关键位置;截至2019年底,与“一带一路”沿线30多个国家签署产能合作协议,建设了超70个境外经贸合作区。

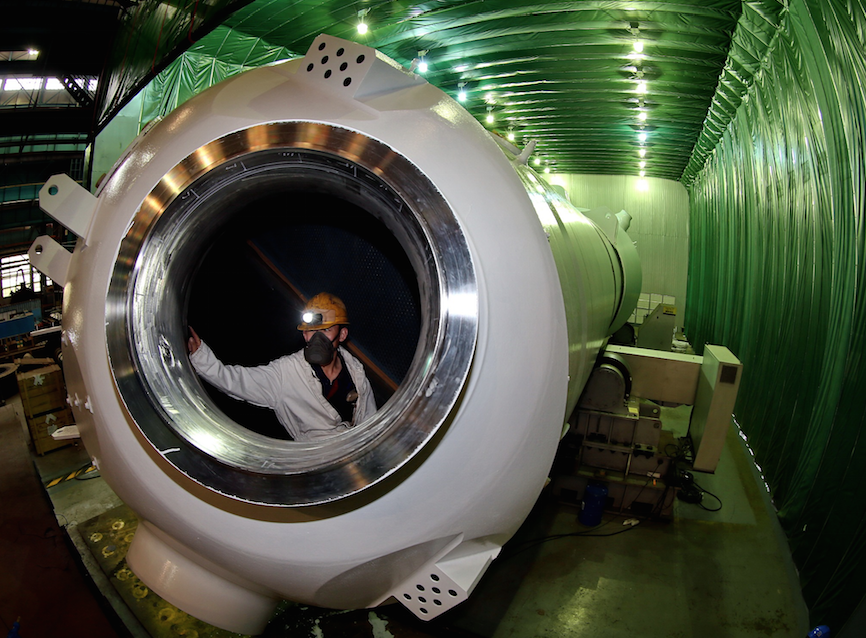

▲我国首个核电出口产品“华龙一号”核电机组 蒸汽发生器主体制造完成

。2017年6月6日,秦皇岛,工作人员正在对准备发运的卡拉奇核电2号机组进行内部检查。

图/视觉中国

今年以来,面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和国内外复杂严峻的环境,工信系统更是坚决贯彻落实党中央决策部署,全力以赴保障医疗物资供给,率先在疫情防控物资保障和复工复产两条战线上赢得主动,为稳住经济基本盘提供了坚强支撑。

王志军表示,中国制造不仅满足了国内抗疫的需求,还驰援了全球抗疫和经济恢复。前三季度规模以上工业增加值增速1.2%,第三季度达到5.8%,9月份更是达到了6.9%,工业经济整体呈现出“生产增速逐级加快、产销衔接不断改善、市场主体信心明显增强”的持续稳定恢复性态势。

中小企业不仅是国民经济和社会发展的生力军,也是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量,在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。

党中央始终高度重视中小企业,充分肯定中小企业在中国经济发展中的重要地位,千方百计促进中小企业发展。值得一提的是国务院有促进中小企业发展工作领导小组,小组办公室就设在工业和信息化部。

在谈到促进中小企业发展工作时,王志军表示,工信部在“十三五”期间,认真履行办公室职能,充分发挥协调作用,扎实推进促进中小企业发展工作。

概括起来,“十三五”期间做了以下三个方面的工作,也取得了相应成效:

其一,推动建立中小企业法规政策扶持体系。

营商环境对企业非常重要,而完备的法律法规体系对于营造企业正常运行的营商环境具有非常重要的作用。目前,经过多年建设,从国家层面已经形成了“一法、一条例、两个意见”的法律法规扶持体系。

“一法”指的是2017年修订的《中华人民共和国中小企业促进法》。工业和信息化部全程参与了法律修订工作,并且于去年配合全国人大常委会开展对中小企业促进法的执法检查,推动法规的落实;

“一条例”就是指前段时间刚刚出台的《保障中小企业款项支付条例》,这个条例非常重要,这是落实促进法,加大对中小企业权益保护的具体举措。国外很多国家也有类似的条例法规;

“两个意见”分别是2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,今年工信部联合国家发改委等17部门印发的《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》,这两个意见既着眼于解决当前中小企业发展面临的突出问题,又推动形成支持中小企业发展的常态化和长效化机制。

其二,推动中小企业专业化发展。

企业的专业化发展,特别是中小企业的专业化发展是国际上的普遍趋势。我国推动中小企业专业化发展主要表现为健全梯度培育体系,促进中小企业“专精特新”发展。

全国现在共有27个省级中小企业主管部门出台了“专精特新”培育的认定办法,包括工业发展水平比较高的计划单列市、新疆生产建设兵团。29个省份建立了企业培育库,入库培育的中小企业有6万多家。现在已经累计认定省级“专精特新”中小企业2万多家。工业和信息化部已遴选公告第一批国家级的专精特新“小巨人”企业共计248家,目前正在组织培育第二批专精特新“小巨人”企业。