总是对孩子大吼大叫,不仅没有一点正面作用,反而会影响他们和父母之间的感情。

![]()

——鹿妈

文 |

小新妈妈

来源 | 新妈妈图鉴(ID:newmomstyle)

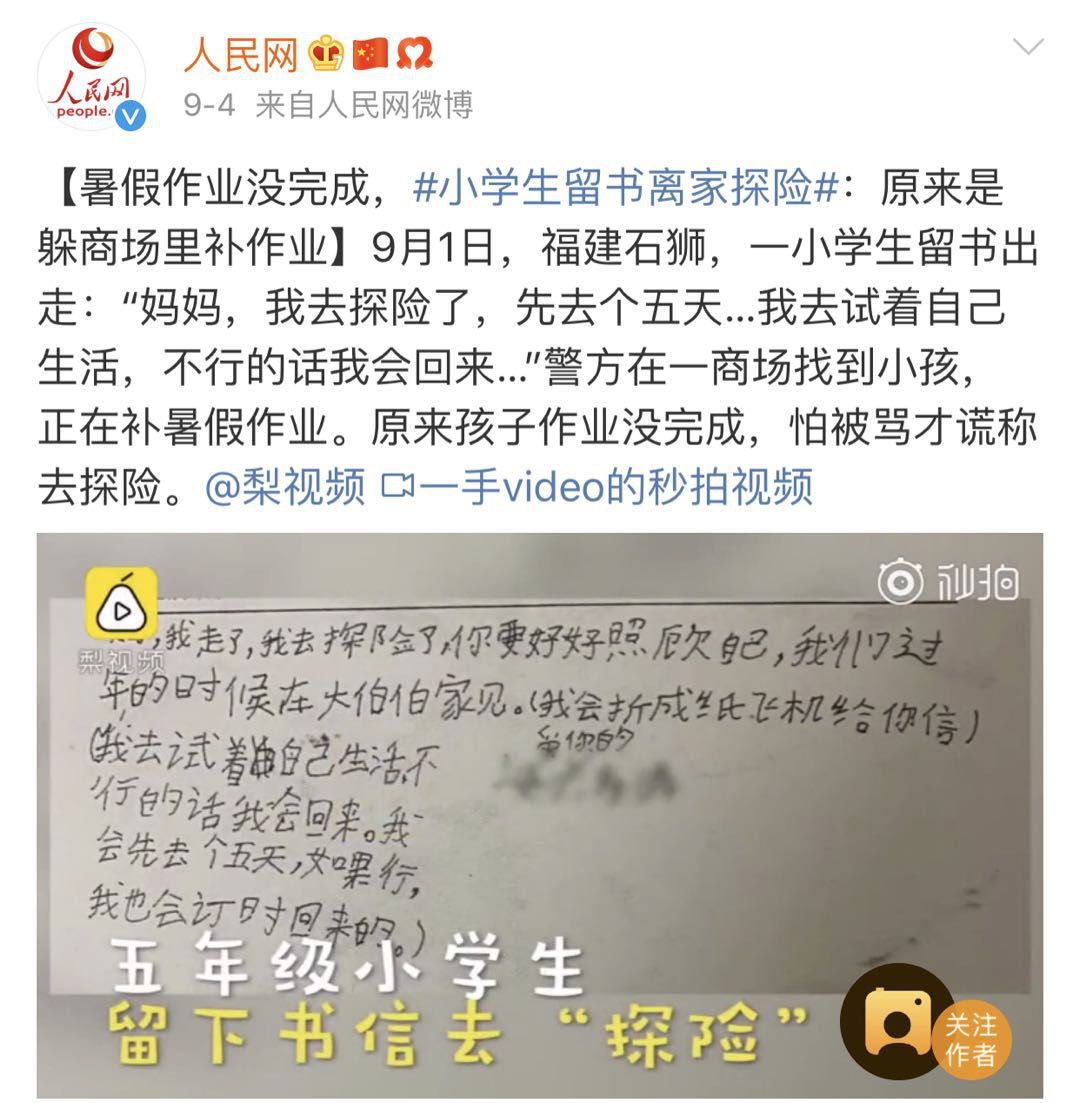

上个月,人民网发布了一条让人哭笑不得的新闻,孩子留书离家出走,只因为作业没写完怕被妈妈骂。

幸运的是,孩子被警察找到了,没遇到任何危险。

可是我们却不得不感叹,家长随口吼骂几句,对孩子来说可不是小问题。

有的家长希望通过吼叫的方式让孩子变得乖巧听话,希望孩子越来越聪明,殊不知你越吼孩子就越笨。

国外一项研究显示,88%的父母曾在孩子出生后的前几年朝他们吼叫过,在7岁孩子的父母中,这个比例高达98%。

“吼孩子不好”的道理我们都懂,但奈何臣妾做不到啊。

于是总在

“忍不住——吼骂——后悔——改不了”

的死循环里走不出来。

和痛打一顿相比,吼骂给孩子造成的伤害并不会轻太多。

布朗大学斯蒂芬妮·帕拉德教授领导的一项为期15年的研究显示,

儿时父母通过吼骂来管教的孩子,成年后与恋人或配偶的关系普遍不够理想。

教育孩子就得靠吼?

当然不是。

用对了方法,不吼不叫也能养好孩子!

吼孩子的本质是控制不了情绪

很多时候父母都会觉得是孩子不听话,所以才吼,但本质上,其实是因为大人无法正确管理好情绪,只能通过吼骂发泄。

1. 无法控制情绪。

换句话说就是天生“气点”比较低。

遇到孩子哭了、弄脏衣服、没完成作业等自己看不惯的行为,没有思考原因,一瞬间怒气就爆发了。

《爸爸去哪儿》里陈小春就是这样一个“容易生气”的人,儿子坐车动几下要吼,说几句话要吼,就连走得慢也要拉下脸吼几嗓子:

“快快快,你怎么回事!

”完全没有考虑小朋友的步伐是不可能跟上大人的。

本能好好说话却硬要吼骂,就是无法控制情绪的表现。

2. 缺乏教育孩子的方法。

孩子一出错,大脑立刻反应出责怪的话,而不是解决方案。

水果非得捏成黏黏糊糊的抹得到处都是,你怎么这么烦?

没有好的对策,只能是用吼骂来压制孩子了。

3. 复刻原生家庭的模式。

每对吼骂孩子的暴躁父母,其实都在复刻自己童年受到的教育方式。

认识管理自己的情绪,这种能力在人5岁前就初步形成了。

但由于很多父母不能做到正确的言传身教,就会使孩子压抑扭曲自己的情绪,长大后以错误的方式去对待别人,成为“不会管理情绪”的人。

我们那一辈的父母,都很信奉“吼吼更健康”原则。

等到我们面对自己的孩子时,遇到的问题似曾相识,压抑许久的情绪终于有了宣泄口,于是乎又父母上身,开始大吼大叫。

只有能正面管理自己情绪的父母,才能教出情绪稳定的孩子。

图源:

《Remove》

如何不吼不叫管孩子?

1. 三步法,快速缓解坏情绪。

管教孩子前,平息情绪最重要。

教大家一个“三步法”,可以在短期内帮助缓解坏情绪。

第1步,想一想生气的原因。

很多人都会否认自己生气了,这就给孩子造成一种误解,没生气还要吼我,那一定是不爱我。

我们要接受自己的情绪,才能再找办法解决。

第2步,换一种积极思维看问题。

比如,孩子这么坚持,是有主见的表现吧;

他抢那个玩具是因为真的喜欢,我也不喜欢把自己的东西给别人。

不要遇到点小事就一下联想到孩子这辈子就完了。

强调一下,换一个积极角度,说的是要尽量看到孩子的优点,进行引导,可不是一味溺爱,无条件纵容孩子犯错哦。

第3步,为自己的情绪找个发泄口。

如果情绪很糟糕,这一步可以放到第1步进行。

给自己找件能用来发泄情绪的事做,深呼吸、跑步、压枕头、写日记,都是不错的方法,每个人爱好不同,比如我就喜欢淘米。

2. 就事论事,让孩子为后果负责。

看见孩子犯错了,爸妈总觉得提高分贝吼一通才能让他长记性,其实啥也没说到点上。

新加坡的教育喜剧《小孩不笨2》里说:

大人经常以为,和我们说很多话,就是沟通了,其实,他们都是自己讲,自己爽。

无意义的吼叫,对教育孩子无用,还徒增伤害。

2岁前的孩子,是不大能理解什么是规矩,什么是体统的。

他们不会表达,就用小手来探索世界,一不小心就会“作妖”。

到了3岁,自控能力有了,可是自尊心也随之更强烈。

所以,在表达自己的“生气点”时,我们不妨将指令说清楚一些,将孩子要承担的后果也说清楚。

比如:

用“妈妈在休息,你要小点声音”来代替“别吵了!

烦死了!

”

用“书看完了,你要全收回书架上”来代替“你又乱扔,说了多少次”

用“这个玩具摔坏了就不能再玩了,要好好保护它”来代替“你这个败家子,爸妈挣钱容易吗?

”

这个过程中不要用指责、嘲讽的语气。

重点是,你提到的后果,只要在能承受范围内,一定要让孩子自己负责。

比如说不想吃饭,就饿一顿;

故意破坏的东西,不是必需品就不再买新的。

要让孩子知道,自己的行为,要自己负责。

3. 让孩子参与管教过程。

让孩子去收拾自己的烂摊子,非常难,相信很多家长过了上面那关,这一关又忍不住要发火。

这时候不妨试试寻找一些孩子喜欢的管教方案,让他自己做选择。

比如:

孩子乱扔积木书本,可以说:

积木和书不能扔着玩,我们玩扔球好吗?

吃饭时孩子要吃零食,可以说:

妈妈知道你要吃零食,而现在是吃饭时间,你想想怎么办?

杨绛先生说,好的教育不是被动受教、受到管教,而是启发学习的自觉。

让孩子参与进来,不一定能立刻改掉坏行为,引导他反思才是目的,这样更利于孩子的批判性思维建立。

4. 用爱和肯定替代指责。

如果什么方法都不好使,或者遇上原则性错误,就要直接告诉孩子妈妈还是很爱你,但你这样做妈妈觉得很不舒服。

“零吼叫”父母不是不能生气,不能批评,而是要用对方式方法,避免语言暴力。