安部公房

1924 年 3 月 7 日 - 1993 年 1 月 22 日

日本著名作家,剧作家

(点击上图可跳转阅读《关于安部公房,你不一定知道这十件事》)

变形与梦境中的现实

——安部公房的小说世界

文|邹波

- 声明:感谢允许刊发,转载先请私信联系 -

在日本的战后作家中,安部公房的成长经历显得有些与众不同。他出生于日本东京,却在中国沈阳度过了童年和少年时期,并在沈阳迎来日本的战败。安部公房成长于殖民地这一特殊的地理空间,成年之前基本上没有受到日本风土以及文化传统的影响,这与他日后形成远离日本文学传统的创作风格不无关系。

安部公房原籍北海道旭川市东鹰栖町。父亲安部浅吉中学毕业后考入位于中国沈阳的南满医学堂,毕业后留校研究营养学。1924 年 3 月 7 日,安部公房出生于东京。1925 年初,未满周岁的安部公房随父母来到中国沈阳。

安部公房一岁时和父母的合影

安部公房童年就读于奉天千代田小学。1936 年,安部小学毕业,进入奉天第二中学。就读奉天二中期间,安部公房阅读了家中的《世界文学全集》、《近代戏剧全集》等书籍,尤其喜欢爱伦・坡的小说。

1940 年,安部初中毕业后回到东京,进入成城高中就读理科乙类。战争期间安部大量阅读尼采、海德格尔和雅斯贝斯等作家的哲学著作,也阅读了卡夫卡的小说《审判》。1943 年安部高中毕业,考入东京帝国大学医学部。1944 年 10 月,安部听说日本即将战败,回到沈阳。战争结束后,安部一家于 1946 年 10 月从大连乘船离开中国,踏上返回日本的旅途。

安部公房的成长与战后前卫艺术运动有着密不可分的关系。1948 年 1 月 19 日,“夜之会”正式成立,成为以“战后派”为主体的前卫艺术运动的据点。自从接触到“夜之会”,安部公房摆脱了存在主义的影响,在前卫艺术的活动中经历了思想上的重大转变。“夜之会”使安部接触到超现实主义,进而对唯物主义、共产主义产生了兴趣。

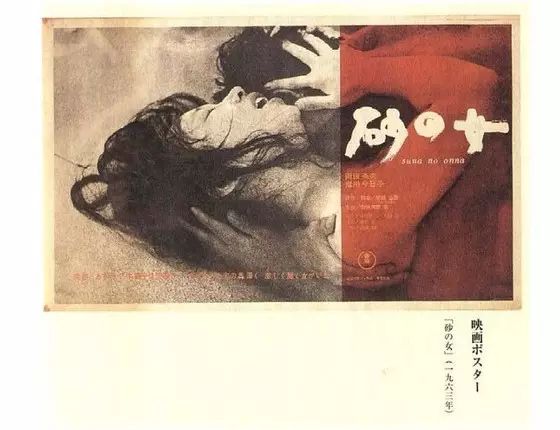

1951 年,安部公房在《近代文学》上发表小说《S·卡尔马氏的犯罪》。同年 7 月,获得第 25 届芥川文学奖。1963 年,长篇小说《砂女》获得第 14 届读卖文学奖。次年,电影《砂女》公映。该电影获得戛纳电影节评审员特别奖、旧金山电影节外国电影银奖、日本电影蓝带奖等奖项。9 月,长篇小说《他人的脸》出版。安部的长篇小说代表作还有《燃尽的地图》(1967)、《箱男》(1973)、《密会》(1977)、《樱花号方舟》(1984)、《袋鼠笔记》(1993)等。

除了小说创作,安部还积极投身戏剧创作,他于 1973 年组建了“安部 Studio”,排演自创的戏剧,在日本国内及海外多次公演,对日本战后戏剧发展产生了重要的影响。此外他还在科幻小说、广播剧、摄影等方面取得了瞩目的成果。鉴于文学上的卓越成就,1977 年他被美国艺术与科学学院选为外籍名誉院士。1992 年获得意大利蒙德罗奖。

1993 年 1 月 22 日,安部公房因急性心力衰竭而辞世。次日,《朝日新闻》发表社论,题为《超越国籍的“安部文学”》。

《墙壁》是安部公房第一本短篇小说集,1951 年由月曜书房出版。全书分为三个部分:第一部《S・卡尔马氏的犯罪》,第二部《巴别塔之貉》和第三部《红茧》、《洪水》、《魔法粉笔》、《实业》(上海译文版分别译为《墙》《S·卡尔玛先生的犯罪》《巴别塔的狸》《红茧》《洪水》《魔法粉笔》《事业》)。安部公房的早期作品中出现了丰富的“变形”描写,例如人变成墙壁、茧、液体、棒。这一系列“变形”意象包含了“具体 → 抽象 → 具体”的方法论,即从具体事物提炼出人的一般生存处境,然后通过变形后的隐喻形象加以表述。小说则引导读者逆向体验这一过程,从象征性的形象理解存在的内涵并推及个人体验,获得启迪与共鸣。

《S·卡尔马氏的犯罪》是安部公房“变形”文学的代表作。主人公的经历类似卡夫卡的《变形记》。一天早晨,卡尔马醒来时发生了一件怪事——他忘记了自己的姓名。到公司后他发现自己的名片取代了他的位置,失去名字的主人公胸中因虚空而产生负压,将杂志封面上的沙丘的图片和动物园的骆驼吸入胸中,并因此陷入荒唐的审判,原来熟悉的一切——衣服、鞋子、领带一起反对他,连他的父亲也变得陌生,在孤独与疲惫中他变成了一堵墙——旷野中悄无声息无休无止生长的墙。

在这篇小说里,作者选择“名字”对“人”的控制和反叛,其意义在于现实社会里:名字 = 身份、地位、名誉、权利。这正是异化世界趋向物化、非人性化的表现,符号是人所创造,但它取代了活生生的人而为社会认可,人变成名衔的附庸。“变形”旨在揭露异化世界中人存在的荒谬性。

“变形”的创作手法经常使读者联想到卡夫卡,事实上,安部公房也常常被称作“日本的卡夫卡”。而他在 1985 年 4 月的访谈《作家与时代——芥川·直木50年》中谈道:“《墙壁》其实受到《爱丽斯漫游奇境记》的启发。我发现形象居然可以如此自由,这把我彻底从形象的束缚中解脱出来。几乎抛弃了心理和情绪,按照事物本来的样子写作。从结构上说是反现实主义的,但从某种意义上说是即物的、真实的。”

安部公房的作品常常给读者荒诞的阅读感受,1951 年发表的《闯入者》是较为典型的一篇。作品描写的主人公 K 是个安分守己的小职员,按照社会的准则小心翼翼地生活,而一天夜里发生了一件匪夷所思的事件——一群素不相识的人闯入了他的房间并按照少数服从多数的原则将 K 变成了实际上的奴仆,K 在经受了屈辱之后决定反抗,但他发现他是孤立无援的,文章最终以 K 斗争的失败并“安息”而告终。

K 在生命中以某次偶然的事件体验了存在的荒谬。K 在认识到现实社会中人与人、人与社会疏离的真相,他选择了抵抗而非屈从,从某种意义来讲,他是个孤独的英雄。而他所对抗的是依据多数人意志所建立的制度与规则,这注定了他在荒诞世界中荒诞的命运。

《自我牺牲》、《箱子》、《公然的秘密》三篇小说创作于二十世纪七十年代初,这一时期,安部公房的作品中出现许多取自梦境的素材,呈现出非现实的创作风格。他在枕边放了一台录音机,每当做过奇怪的梦,马上趁着还没有完全清醒,把梦的细节用录音的方式记录下来。安部自述说:“梦的记录和收集是我为了穿过用逻辑无法通行的迷宫的自己的方法。”值得注意的是,安部对梦境采取了理性的态度,他把梦境、无意识作为把握、提炼形象的一种方法,并且运用理性对梦幻进行甄别和加工,使作品中出现的梦境和现实产生某种联系。他利用梦境描画现代人的内心风景,刻画潜意识中日常被压抑的欲望、冲动与不安。

与安部公房早期作品中人被物化不同的是,《箱子》中记录了一个典型的人被物品控制的梦。梦境往往是现实的变形,现实中人的身不由己在梦中往往有两种表现:一种是现实生活中被压抑、控制的自己摇身一变成了控制者,梦境显现了内心的欲望;另一种则是梦境重现了现实中的场景,用似曾相识的场景强化了人对现实的感受。安部记录的梦大都属于后者。在《箱子》的结尾,“不过,我并不觉得不安。至少,我不用担心迷路,因为箱子会指引我。我只需要,毫不迟疑地,走下去。”——人被现实控制的心理被体现得淋漓尽致。

从“变形”转向“梦境”,体现了安部公房方法论上的转变,但是“变形”与“梦境”都基于作家对于现实的认识,荒诞与不安强化了人对于社会现实的感受。于日常之中发现非日常,于非日常中发现日常,这也许正是安部公房的作品提供给读者的一次阅读探险。

(完)

本文刊发已获原作者邹波老师允可

在此表示感谢

相关图书推荐

点击封面可跳转阅读《砂女》书摘

《砂女》(安部公房作品系列)

[日] 安部公房|著

杨炳辰|译

《砂女》是安部公房最具代表性的长篇小说。一个到海边沙丘采集昆虫的男人,偶然之下误入只有一个女人居住沙洞之家,被囚禁于其中,日复一日只能挖沙。小说将超脱现实、不可思议的情节,以写实的手法表现出来,描绘出了平常人日常生活的枯燥荒谬,以及存在于其中的生命的本质和真相。

《密会》(安部公房作品系列)

[日] 安部公房|著

谭晶华|译

如果说《箱男》是“偷窥者的小说”,那么《密会》就是“窃听者的小说”。安部公房以一种独特的手法向读者剖析弱者与权力的关系,揭示人类现代社会的特质。

《箱男》(安部公房作品系列)

[日] 安部公房|著

竺家荣|译

《箱男》是一部充满实验精神的长篇小说。“箱男”是都市流浪者,他们头部到腰部严严实实罩在纸箱内,仅从窥视窗中观察世界。作品以“箱男”的手记为轴线,穿插不同时空下的碎片记录:作者不详的文章、突兀的寓言、报纸上的新闻、诗、照片等。整部作品形散而神不散,通篇充斥着超现实主义色彩,却是现代生活荒谬性的真实写照。

《墙》(安部公房作品系列)

[日] 安部公房|著

林青华|译

《墙》是安部公房的中短篇小说集。全书分为三部,但贯彻始终的是“墙壁”这一概念,作者通过化身为墙壁、空茧或粉笔画等的主人公描述了在现代都市和文明社会中的“孤独者”,通过荒诞的情节,展示了一个貌似荒诞实则真实的现实世界。

点击文末“阅读原文”可购买上海译文新近出版的这套“安部公房作品系列”。

上海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“stphbooks”添加关注