▲光启读书会第十三期现场

“历史学

的求真与求解“——《许纪霖作品集》研讨会在上海师范大学光启国际学者中心举行。会议由苏智良教授主持,许纪霖教授作主题引言,与会学者姜义华、陈兼、萧功秦、陶飞亚、刘昶、杨国强、姚大力、姜进、周武、瞿骏、沈洁、张洪彬、张济顺、陈恒交流发言。现分三期推出读书会实录,以飨读者。本期为提问环节的精彩互动。

早前我读过许老师《中国知识分子十论》,想到一个知识分子所具备四个要素:一个是要有普世的关怀,一个是道德的操守,一个是学术操守,还有一个是知识体系的构建。上个月我读《中国文化和中国的兵》,我觉得很震撼,很有激情,知识分子可能普世关怀强调得多,这点我很认同。还有一点是道德操守,除了做人做事的基本道德操守,还有学术上面的规范操守,这是无可置疑的。第四个,知识体系的构建,一个知识分子知识体系的构建,在如今这个信息化特别发达的时代,各个学科或者独立或者交叉,如果一个读书人或者一个学者向知识分子转变,知识体系该如何构建?比如我学文科、历史的,我也在读一些理科的知识,但是我不知道怎样去构建我自己的知识体系。

之前看过《无穷的困惑》,我关注到1927年前后有这样一个政权交替的变化.我们关注大的时代,辛亥或1949年,但是我们是不是忽略了1927年在思想界、教育界或者知识界也存在这样的断裂,对知识分子有非常大的影响。除了黄炎培,您有没有关注过其他的类似案例?比如说1927年对江苏省教育会影响很大,还有一批知识分子受到的打击很大,但是国民党当政之后因为官员的缺乏可能把他们回引到体制内。另外,看许老师的书,发现他对于知识分子的心灵情感的研究对我触动比较多。

今天上午导师和我们谈起学术研究的价值与意义,历史学术研究的价值和意义在哪?历史学的价值在哪里?我们学历史为了什么?历史有用吗?从事历史研究这个领域可以称为知识分子,像老师书里面说的是特殊的知识分子,老师也经常教育我们既然是历史专业的,我们要有公共关怀也要有现实关怀。看老师的书,老师也在书中梳理了知识分子的心路历程以及知识分子的困惑,也从侧面回答一个问题,知识分子并没有消亡,如果消亡了就没困惑了。我觉得这个困惑也是一种路径,我们需要从外部寻找原因的话,也是一种时代的局限性。这种框架里,知识分子应该如何自处,我觉得也成为目前现实社会当中一个比较关切和关注的问题。

您有没有把您自己看作是一个公知,对于现在甚嚣尘上的公知,比如许知远这样,您对现在的意见领袖有怎样的看法?

第一位同学提的怎么构建自己的知识体系,我的回答是:没有一张统一的书单,以自己的兴趣为出发点;如果说我培养学生有什么心得的话,那就是尊重他的兴趣。一个人有兴趣,就愿意花时间,就愿意投入,他会把他的才华发挥出来,所以以自己的兴趣为中心来构建自己的知识体系,和自己的兴趣有关的这些核心知识,必须越细越好,但是必须有发散性的背景知识,所以你的知识体系是分成两块,但是一定是以你为中心建立一个知识的差序格局。

第二位同学的问题。1927年当然很重要,我不少研究——比如说关于朱自清的研究——都把1927年作为一个很重要的心灵转折点。从心灵史角度来说,1927年是中国大革命时期之后很大的挫折,这个挫折之后发生了很多分化,类似于中国在1990年代初开始的分化。我们可以从这个意义上来理解1927年,但是它与三次政权更迭不在同一个层面上。

▲1927年社会影像

西方心灵史、情感史我蛮喜欢读的,但是它怎么转化为对中国知识分子的心灵和情感,他们提供了蛮好的范本和方式,但是我不太相信有一套客观的方法拿来就可以用的。我离开政治学到历史学,实际上有很简单的原因,觉得政治学不好玩,历史好玩,做人文学科要有点悟性,我觉得我个人比较适合做这个。

回过头来说怎么理解中国人、中国知识分子的心灵情感,显然要从中国历史脉络里面看,过去西方读的很多,西方的那套理论我看过不少,但是越来越觉得离我身心很远,我更愿意从中国的历史和文化里面,来寻找中国人中国文化心灵的内在脉络。

第三,今天公知是被污名化的,在这个意义上我不太愿意承认我是一个公知,因为我从来没有敌人,政府说好的我也举双手拥护,社会主义核心价值我从来都是拥护的,我从来不以什么为对手。我写过关于公共知识分子的界定的文章,也是收入作品集的,我说公共知识分子按照原意是思考公共问题、面向公众发言、担当公共责任的,这叫公共知识分子,至于是自由派、左派还是什么派,不重要。在这个意义上我认为我也是公共知识分子。

至于说到像许知远这样的公知——当然许知远还算蛮有知识的——但是实际上今天有很多人是网络大V、意见领袖,严格说起来他们只是知道点什么,公共有余而知识不足,这是需要警惕的。凡是进入公共空间的知识分子都有获利,你讲一句话都有很大的反响,慢慢去讨好这样的舆论市场,不尊重知识的立场和价值,对于这点我一直是警惕的。从这点而言知识分子和知道分子不一样,他不满足于破碎的知识、哗众取宠,说什么话都要说理,说理是要论证,你论证,是给有理性的人看,不是给头脑冲动的人看,就这点而言,不管怎么样,还是要自觉与知道分子留点界线。

关于知识分子如何自处的问题。今天是一个知识分子消亡的时代,某种意义上今天是一个不需要思想的世界,因为充满各种各样利益的驱使,这个世界运转得不错。但实际上,一切历史都是思想史,如果历史真正要有推动的话,观念是很重要的,所以我有时间经常会被问道:老师你讲这些东西有没有用,能不能影响决策?

我可以很负责地说一句没有用,我根本影响不了决策,但我是为未来,我们大学老师的影响在未来二十年。因为我自己都亲身感受到,我们的一套观念是我们读大学的时候,是老师和时代传授给我们,塑造了我们今天的人格。差不多可以说,大学毕业以后,我们基本的知识体系或者价值观已经形成了,基本结构已经成了,很难改了。所以这点而言,今天在大学教书,实际上是为未来二十年奠定那个时代的主流价值观,你要急功近利地问现在有没有用,答案是没有用。

我说过一句话:我不能改变这个世界,但能改变我的课堂。你能在有限的空间里面影响一些人,那可以说你也是很有成就的。不管外部环境有多大的变化,总是有空间;即使没有空间也可以写给自己看,这也是一个心灵空间,只要你心灵空间够大,外部没有空间,你也可以创造一个自有空间,自由是来自于你的内心,不是被外在因素所左右的。

▲许纪霖教授

我很感谢各位,今天来的都是我的知音,朋友之间,不在乎立场的统一,而是心灵的契合,可以有各自的立场,具体观点也有很大的争论,但是彼此的关怀、文化的趣味是一致的。

今天在座的大部分学者,都是从八十年代走过来,是同一代80年代知识分子。前几年有一股怀念80年代的怀旧风。我就有学生说:老师,80年代真的有那么好吗?你们是否把它玫瑰化了?是的,在还原历史真相的时候,也会遮蔽另一部分真相。80年代有光明,也有黑暗,我们这代知识分子,有优点也有缺点。在我身上,有些东西是我个人的,还有一些东西是我们那一代人的,只不过我将我们那代人的优点和缺点都放大了。在座各位都比我修炼得好,优点和缺点保持得蛮平衡,但可能将80年代知识分子的某些矛盾的气质都放大了。我的作品,大概可以成为我们那代人的精神标本,供以后的历史学者解剖研究。

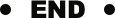

▲80年代课堂影像

回到历史学的求真与求解,刚才几位都讨论到这个话题,给我很好的启发,我都很认真的记下来,我非常赞成,求真和求解并不矛盾,求真更多是体现出一种工匠精神,一种学术功底。求解更多是表现出你个人的领悟,对时代和历史的领悟。在最高的境界都是可以融合的,这就像经学里面有汉学和宋学的传统,在最高的境界上都打通。

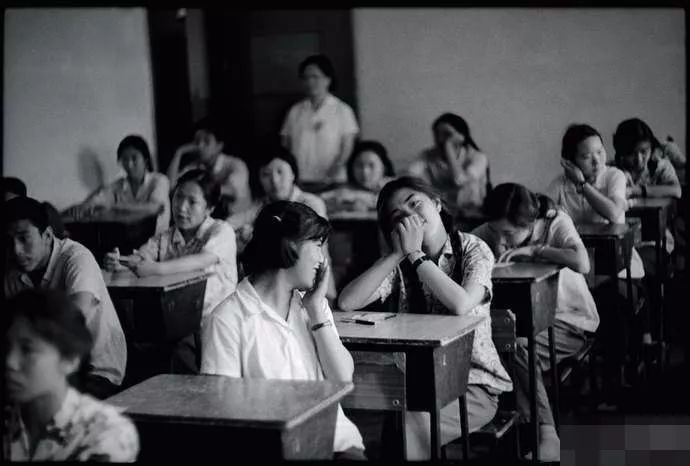

王元化先生有一名言,他说最高的境界是“有思想的学术”和“有学术的思想”。也就是说,在最高境界上,可以有两种不同的气质类型。一种是“有思想的学术”,陈寅恪先生是典范。他是一个学问中人,但是他的学问背后有大关怀,只是一般人看不出来,都忽略了。

还有一种气质叫“有学术的思想”,比如说顾准,如果写中国学术史,是没有他的位置的,但思想史里面一定有他。他有思想,但思想背后有深厚的学术功底,他的古希腊城邦制度的研究,有非常深刻的关怀所在,最后提出了从理想主义到经验主义的大问题。

▲顾准

这两种究竟谁高谁低,很难比较。就像以赛亚·柏林所提出的刺猬和狐狸两种学者气质一样。很多人是混合型的,但是不同的学者会呈现出不同的偏向。我个人的气质,比较侧重于“有学术的思想”。

历史学的三重境界,是否有等级之分?至少在第二、第三重境界之间,大概很难说得清。我一直很敬佩我的同事杨奎松和沈志华教授,他们主要从事第二重境界即整体的历史是如何发生的研究。假如他们所掌握的那一大堆资料交给我,我大概会犯晕,但杨教授和沈教授有本事从支离破碎的史料中梳理出一个整体的历史,这就是本事。如果没有像他们这些求真的学者的基础性工作,要进行问题为中心的第三重境界的研究,肯定做不到。

史无定法,历史学最有魅力的,是容许有各种不同的风格。

今天是一个学术思想的盛宴,我们以许纪霖教授的三本书或者以他的思想、他的理论为中心来讨论历史学的求真与求解,其实我想无论是许纪霖教授还是在座的一些跟我差不多的,我们50后、40后的教授,都有个性,但是共性是相同的,我希望再次强调这样一种共性,就是一种现实的关怀。

正因为这样,所以像许纪霖教授,他从《无穷的困惑》到《家国天下》;像刘昶教授当年提问中国封建社会为什么那么长,到最后深入到农村做量化的调查;陈兼教授从冷战到现在做周恩来的研究;萧功秦教授从元史的学习者跳跃到近代史,追问到今天;杨国强教授对近代知识阶层的追问;大力教授的思路等等,我们这样一代人有我们的共性。希望我们在座的年轻学者能够体悟,我相信你们也会有你们的关怀。

本文转载于:光启国际学者中心

本篇为光啓读书会最终章