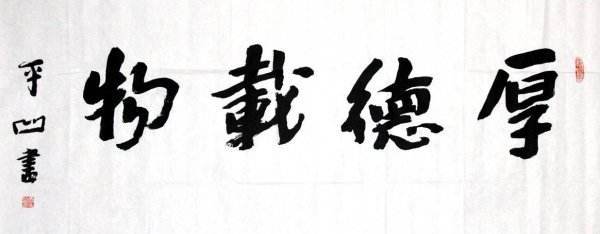

贾平凹的字

文︱韩立平

近来作家贾平凹的字,被某位教授着实奚落了一番。文人好骂,自古而然,何以爱骂写字这档事呢?有底气之故也。中国传统向来重道、轻文、贱艺,圣人有底气骂哲人,哲人瞧不起学人,学人想骂文人,文人别无可骂,只能骂骂艺人。文人本“无足观”,连太史公都承认自己乃为人所“戏弄”者,那么书法家当然是自郐以下无讥焉。然而告别传统社会,走过二十世纪,文人的这点傲慢资本早已荡然,所以时下书法家大抵只满足于做做艺人,不复憧憬“文人馀事”“游戏翰墨”了。

贾平凹受的奚落还算客气,远远不及陈独秀对沈尹默的当头棒喝:“其俗在骨。”据说沈幡然醒悟,从此“痛改前非”,深怀感荷,骂架转为佳话。但事实却非如此,三十年后重逢四川,陈再睹沈字,仍不满意,致信沈弟子台静农道:“字外无字,视三十年前无大异也。”看来深入骨髓之俗,实在难以根除,有时不免要带进棺椁了。

沈尹默行书《欧阳修诗话单片》

书法家被骂“俗”,似乎是有些源远流长的。明代张弼擅草书,号“颠张复出”,“怪伟跌宕,震撼一世”。当时有位学者定山先生庄昶,号活水翁,就骂张弼的字“好到极处,俗到极处”。后来有人追问庄昶,怎样才算好字,答曰:“写到好处,变到拙处。”晚清刘熙载将此语倒过来又说了一遍:“丑到极处,便是美到极处。”

对于已故书家,隔空骂战更是毫无顾忌。清代傅山骂元代赵孟頫“驹王无骨”,南宋朱熹骂北宋苏、黄把字“胡乱写坏了”,北宋米芾骂唐代颜、柳为“俗品”,柳公权甚而被封为“丑怪恶札之祖”。米芾晚年被宋徽宗召到宫里写屏风,写完把笔一扔,狂妄而谄媚地说:“一洗二王恶札”,“照耀皇宋万古”。骂书圣王羲之的,米芾之前还有韩愈,他说“羲之俗书趁姿媚”。

相较而言,古代文坛、诗坛虽也常有批评谩骂,但似乎不如书坛这么直截痛快,一个“俗”字可以骂倒一切。何以故?因为重道、轻文、贱艺。书法居事业文章之末,古人一上手就是俗,需要不懈努力,精通笔法,贯注精神人格,才能使字变得不俗。

被人骂“俗”也未尝不是好事,“宋四家”中至少有两位是被骂出来的。元祐初年,山谷与东坡同游宝梵寺,兴来作草,东坡称赏,忽一人从旁骂道:“鲁直之字近于俗!”此人便是请东坡吃“三白饭”的钱勰,字穆父。山谷被骂后,不复为人作草,直至晚年谪居涪陵,见藏真《自叙》真迹,始恍然开悟,然恨“穆父死已久矣”。苏门秦观也被钱穆父骂过俗,既而改弦易张,但后来写的字“人多不好”。钱勰骂米芾的话则是“刻画太甚”,米芾从此自出机杼,董其昌赞他“拆肉还母,拆骨还父”。

书法家的“俗”确乎由来已久,于今为烈。当下之“俗”主要有这么几重:

其一:江湖之俗。不临经典,不知笔法,乃至不通文字,无知者无畏。书法内容多是古诗文,落款更须文言,所以文化水平一有欠缺就立马露馅,不打折扣。不除这根俗骨,本不配称“家”。但如今情形是,书法圈,大江湖,门槛低,东邪西毒,南帝北丐,三教九流,熙熙攘攘。有人看不过去,政客、商人骂不得,最后只能骂骂文人。反观当今文人也确实不争气,笔法不通,一写就是江湖体,如欧阳修骂北宋士大夫“往往仅能执笔”而已,还常以“文人字”自居,又遑论他人?

其二:庙堂之俗。习书多年,技法精到,臻乎完美。有的还是书法博士、书法博导或书协主席,执掌书坛大小庙堂,香火兴旺。但过于注重形式,写字如排兵布将,深谋远虑,在在充满机心。如黄庭坚所说“步骤太露,精神不及”,“字字得古法而俗气可掬”。技术终究是有限的,套用傅山的话:“仔细想来,便此技到绝顶,要他何用?”刻意求好,缺少蕴藉,遮蔽性情,没有学问识见、襟怀人格的贯注。

其三:灵台之俗。由生到熟,复由熟求生,欲彰自身面目,变法创新,故意示异于人。刘熙载所谓:“始由不工求工,继由工求不工。”于是,怪书、丑书、吼书你方唱罢我登场。实则欲除笔墨之俗,首需除灵台之俗。灵台有求名争胜之念,腕下则机心蠢蠢焉。石涛号为不俗,然放言:“纵使笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在”,要“混沌里放出光明”。人非上帝,不能说有光就有光。光,绝非书法本身,而是笔墨背后全幅人格的闪耀。古人谓不俗是“临大节而不可夺”,不是笔墨形态上的特立独行。

徐复观说:“真正的艺术,乃超越于异同之上。”超于异同,并非“也无风雨也无晴”,而是一切“阳舒阴惨”皆“本乎天地之心”。第三重俗,甚难去除,乃最后一关,上不去终落第二乘,翻上去就是通天大道。其境界难以言说,黄庭坚晚年有一段体验差近之,迻录于下:

老夫之书,本无法也。但观世间万缘,如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中,故不择笔墨,遇纸则书,纸尽而已,亦不计较工拙与人之品藻讥弹,譬如木人舞中节拍,人叹其工,舞罢则又萧然矣。

韩立平

华东师范大学中文系

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(shrb.thepaper.cn)。