其实我们知道,他们不是为了自己改善居住造的房,只是希望我们子女们多回去几趟。

父亲和母亲同岁,两老人在八十岁那年,干了件惊天动地的大事:把老房子拆了,用了一年时间盖了新房。

农村的老屋,是我们大家的乡愁。有老屋就有土灶,有土灶就有好吃的。老屋里的土灶和大锅,是我们一辈子都无法忘记的舌尖回味。

最难忘的是年底沸油豆腐的场景,自己家里种的黄豆,石磨盐卤制作出来的豆腐,用柴灶烧的大锅,锅里用的是自家地里油菜打出的菜籽油,那样的美味,是人间极品。

这个时候,在锅灶下面烧柴火的活,是最抢手的。一个人站起来,另外的人马上就会坐下。名义上是烧柴火,实际上这个位置,离锅台最近,可以清楚看到一块块方形的白色豆腐,吱吱响着下锅,浮上沉下,像一个个吹了气似的,眼见得颜色由乳白到金黄。第一锅出来的油豆腐,宁可冒着被烫嘴的危险,也会迫不及待地在酱油、辣酱调料的围攻下,瞬间抢光。

老屋是我们儿时的记忆,是我们的青春和童年。

有个朋友说他家是村里第一个买彩电的,一到晩上,全是黑压压的人,大家都来看《霍元甲》,所有凳子没一条是好的。我家是村里第一个装电话的,我妈每天不是喊东家接电话,就是给西家带信,像是一个村的新闻中心。尤其到了冬天,事情特别多,经常四五点钟有电话打来:“不好意思啊,能不能去某某家,让他们好烧水了,我一个小时后就来了。”干嘛呢,是杀猪的人打来的。我妈趿拉着拖鞋,穿上棉袄,一溜小跑去喊人家烧水杀猪,从村东到村西,二三里地呢。还有妇女生孩子的,老人上医院的,外地读书的,可忙活了,就差没在家里安个广播站了。

80岁的父亲每天和工匠们一样在工地上忙活,挑几块砖,递个扳子凿子斧头什么的,连扫个地都是乐呵呵的。本来是外包活,不用管饭管烟,但母亲还是按照老底子习惯,每天中午两大桌饭,都是她张罗出来的。每餐都有十几个菜,炖猪脚、烧鸡鸭,院子里新鲜采摘的蔬菜瓜果。房子造得挺大,有三层,哥哥、二姐、我和父母,每户人家各分到两个房间,每个房间都有单独卫生间,木地板、空调,开窗就是满目翠绿。我的房间比较特别,多了个宽大玻璃阳台,可以放书架、置绿,还可以煮个咖啡看门前猫狗打架。门前庭院也不小,有半个篮球场空间。院子通往外面有一条单独小路,如果在路两边种些薰衣草和向日葵,那就是乡村版的普罗旺斯了。

秋季来临的时候,新房上梁了,这在农村是件大事。梁上要系上红绸缎,从梁上往下抛撒粽子、馒头、糖果等物品,寓意平安、喜庆。那天,看着一地的鞭炮碎屑,父母脸上的笑容像绽放的涟漪。其实我们知道,他们不是为了自己改善居住造的房,只是希望我们子女们多回去几趟。有房子就有归宿,有父母就有家。平时大家即使散得再远,节假日回来了,还能住在一个屋子里,还能围着一起叽叽喳喳。幸福是什么,幸福就是当我想打电话给父母时,我随时就能听到他们的声音。幸福就是我们一大家人静静坐在院子里,绿葡萄沁香,白玉兰芬芳,晩霞渐次散淡,月牙儿爬上山岗……

在英国读书的我女儿,假期回来看外公外婆,惊奇地发现年纪这么大的老人,完成如此庞大体量的工程,钦佩得不得了。以前孩子到农村,最苦恼的是洗澡和上卫生间。现在的居住和城市没什么两样,有空调热水,但无汽车喧杂。正好那天她还赶上了村里办喜事,家家户户都被喊去吃饭,大锅排开,土肉土菜,味道好极了。走在路上时,一群鸭子正好回村,扑棱着翅膀嘎嘎叫着跟在她身后,嘚瑟极了。

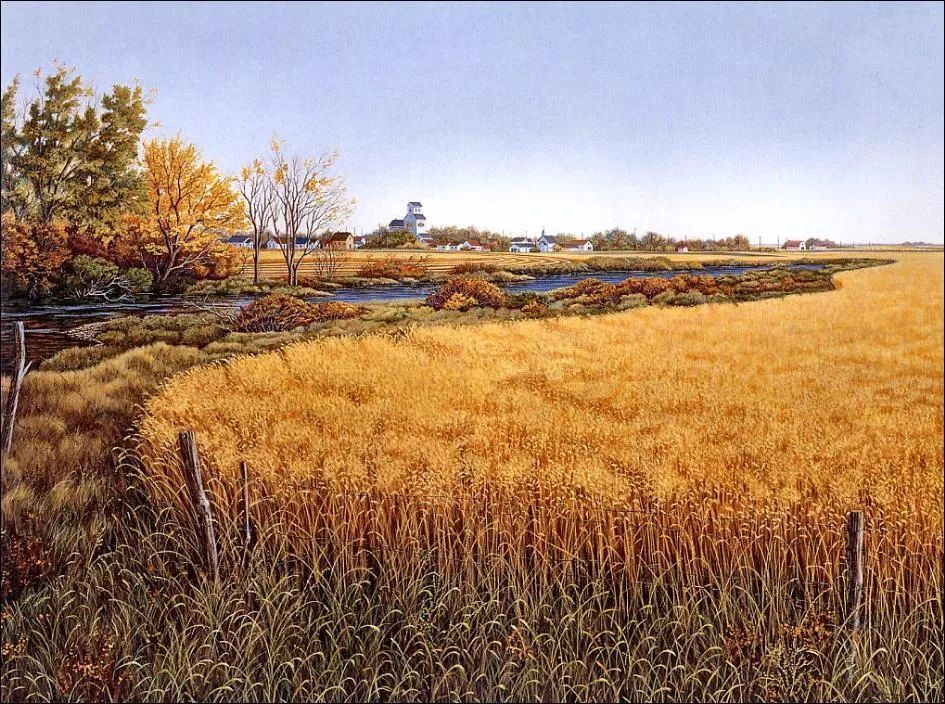

我们现在这样向往的老家老屋,田野里带着青草气息的泥土,山上结着果子的茶树以及地里的稻穗和麦子,这些我们旧日司空见惯的场景,如今却成了内心深处最牵挂的奢侈。而年轻的时候,我们曾那样迫不及待地逃离。

关于我们:

如果你喜欢这篇文章,请点亮“在看”,给我们留言,把它分享到朋友圈。

本公众号乃上海发行量最大的报纸《新民晚报》副刊《夜光杯》的官方微信,《夜光杯》是中国历史最悠久的报纸副刊,在微信平台,我们将以全新的面貌继续陪伴您。欢迎免费订阅,我们将每日精选两篇新鲜出炉的佳作推送到您的手机。所有文章皆为《夜光杯》作者原创,未经允许不得转载。

点击下面的篇目链接,可重读夜光杯微信公众号3月高点击率美文:

马尚龙:上海人的分寸在拒迎疏亲间

记忆|一生奋斗,自甘寂寞,他轻轻地走了