点击上方“i黑马”,选择“置顶公众号”

黑马智库,创业必读

更多创业内容请访问www.iheima.com

起步晚、心态急,奋起直追,机会与泡沫并存——这是中国科幻,也是中国各行业的共同境遇。而《流浪地球》选择了知难而上,苦干四年。在这个冬天,它带来了一种希望:稳住,我们能赢。

作者 | 火柴Q

编辑 | 甲小姐

“希望是这个时代像钻石一样珍惜的东西。”

这句台词伴随着大年初一的节日气氛,不失为一句很好的开年礼物。

据最新数据,今日零点起上映的《流浪地球》豆瓣评分8.5,半日内票房已突破1.26亿元。

电影《阿凡达》、《泰坦尼克号》导演詹姆斯·卡梅隆转发了这部电影,和很多荧幕前的中国家庭一样,见证着这幕中国科幻死磕世界先进水平的新里程碑。那句喊了好几年的“中国科幻电影元年”,终于在2019年大年初一的鞭炮声中,响了。

在以往的科幻作品中,末日危机,人类出走,在外太空寻求新家园的故事屡见不鲜。唯独在流浪地球的故事里,人类选择背负着地球家园一同迁徙。

这个来自刘慈欣同名小说的宏大设定,让这部影片成为了一场真正意义上世界级制作、中国化内核的科幻。这场“宇宙乡愁”背后,是一幅中国科幻不同于世界轨迹的沉浮录。

在《流浪地球》之前,中国科幻的第一个高光时刻出现在1999年。

在当年的高考全国卷中,作文题破天荒地出了一个科幻题材——“假如记忆可以移植”。

放榜当天,18岁的著名媒体人骆轶航老师在心情忐忑地喝了两瓶北冰洋汽水后得知,自己那篇快意排比的《假如记忆可以移植》得了满分,被《北京青年报》全文登载。随后,他喜提清华通知书,这篇作文也长年出没于各类教辅资料里。

另一个少年在当时写了一篇有反转设置的爱情故事,以2分之差与满分作文失之交臂,他是《流浪地球》的导演郭帆。

而中国科幻的意外收获是,高考这个国民级IP带火了另一个当时大众知名度并不高的IP——《科幻世界》。

在高考前出版的1999年《科幻世界》7月号里,编辑部刚好做了一个“假如记忆可以移植”的专题,时任主编阿来[1]亲自写了一篇有关记忆移植的文章。

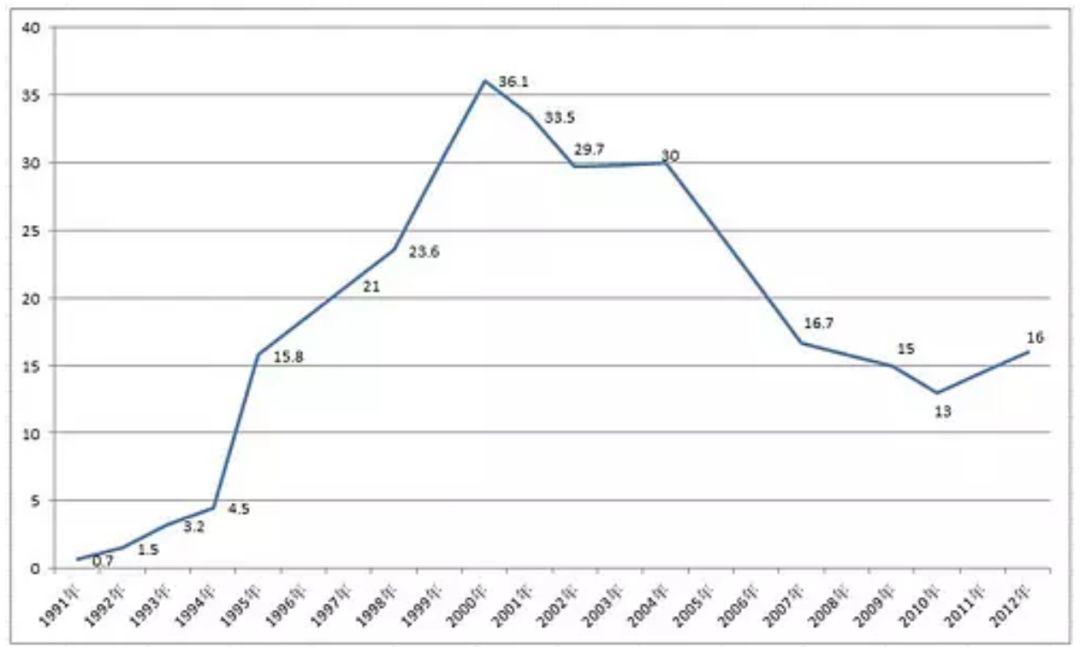

这让中国最具消费力的人群——中国家长看到了科幻的重要性。第二年,《科幻世界》的销量从23.6万册飙升至36.1万册,一举跃升为全球销量最高的科幻类杂志。起步晚于欧美近百年[2]的中国科幻在高考助推下一举“弯道超车”。

1991年-2012年 《科幻世界》杂志历年销量

*数据来自豆瓣网友“三丰SF”

这说明,只要击中了广大人民的核心痛点,以中国的人口基数,赶英超美不成问题。

中国科幻的第二个高光时刻,是《三体》冲出科幻圈,冲向全中国。

在《三体》从圈里到圈外的跨越中,2010年之后兴起的社交媒体以及一众互联网大佬的大力推荐功不可没。

以微博为阵地,互联网圈的创业领袖、产品经理、工程师、投资人传阅着《三体》,并对从中提炼出战略思想乐此不疲。

2014年,雷军发过一条微博,将《三体》从科幻小说拔高为“宇宙社会学”。

雷军说在金山集团战略会上,他们花了很多时间分享读《三体》的体会,其中的哲学道理对公司制定三到五年战略非常有用。

猎豹创始人傅盛在转发这条微博时表示有雷军讲述《三体》体会的录音,问有人想要吗?

汽车之家创始人李想则对文字比较挑剔:“作者的思维逻辑非常好,就是文笔太差了。营养极高,味道极差。”总评:还是推荐。

“三学”蔚然成风。故有人总结:看《亮剑》懂企业管理,看《士兵突击》懂企业文化,看《三体》懂企业战略。

2014年前后,如果不懂什么是“黑暗森林法则”、什么是“降维攻击”,怎么好意思在中关村泡3W咖啡,递名片说自己是互联网人?

一个是为了升学,一个是为了赢,以上两个高光时刻说明,中国科幻的发展背后有一股强大的功利主义的推力。

可以说,中国科幻,一点都不“幻”,而是很实在,很接地气,甚至很“经世致用”。

但功利也没什么不好。发愤图强,务实求成,这才是一个有觉悟的“追赶者”的正确姿势。

追赶者比落后者多了一点什么?多了一点变好、变强的希望和由此而来的行动力。

中国科幻的起点本就是变强的希望。

第一批向中国引入科幻概念的人,是梁启超、鲁迅等清末民初的知识分子。

1893年,梁启超翻译了《世界末日记》(原著为法国天文学家弗拉马利翁的英文小说 Omega: The Last Days of the Earth),后来还自己创作过科幻小说《新中国未来记》。

十年后,鲁迅在1903年翻译了法国科幻作家儒勒·凡尔纳的《从地球到月球》(De la Terre à la Lune,当时的译名为《月界旅行》)。他在序言中写道:

盖胪陈科学,常人厌之,阅不终篇,辄欲睡去,强人所难,势必难矣。惟假小说之能力,被优孟之衣冠,则虽析理谭玄,亦能浸淫脑筋,不生厌倦。

两位的出发点很明确:救亡图存,启蒙民智。在当时科技意识荒芜的中国用娱乐性更高的小说拉近大众与“赛先生”的距离,进而帮助中国成为一个现代化国家。

中国科幻后来的几经沉浮,也都如其起点一样,捆绑着时代最强音。

新中国建立后到上世纪80年代初,科幻的主题是科普和革命。

在上世纪50年代陆续出版《从地球到火星》和《共产主义畅想曲》等作品的中国科幻作家郑文光说过:

科幻小说的现实主义不同于其他文学的现实主义,它充满革命的理想主义,它的对象是青少年。

改革开放后,中国人对科学技术的热情更加高涨。

徐迟在1978年1月的一篇《哥德巴赫猜想》,直接导致带着草稿的民科们在中科院数学所门口排起了队,数学所每天都能接到大量全国来信,声称证明了哥德巴赫猜想或取得了其他重大突破,这比现在任何自媒体大V的“带热点”效应都厉害。

科幻也随之大热,叶永烈出版了他在60年代初于北大图书馆写成的科幻小说《小灵通漫游未来》,一时风靡。这本书被制作成了多个版本的连环画,成为许多人的童年回忆。

《小灵通漫游未来》连环画

在追寻光明前途时,当然也会遇到道路的曲折。

和当时很多的新事物一样,中国科幻在1983年遭遇大挫。由于改革之风劲吹,闪到了部分人的腰,这一年,保守派在全国发起了“清除精神污染”运动,科幻小说和科幻电影因“伪科学”被列为“精神污染”之一,一时沉寂。

因《小灵通漫游未来》而闻名的叶永烈也暂停了科幻创作,开始专注于政治人物传记,陆续出版了《红色的起点》、《历史选择了毛泽东》、《毛泽东与蒋介石》、《四人帮全传》、《邓小平改变了中国》。

然后是滚滚而来的新千年。

科幻类创作已随邓小平南巡讲话在90年代被解禁,电话乃至移动电话走入千家万户,互联网文化开始在大学生和高知人群间悄然生长。

到2001年,中国又正式加入WTO,经济腾飞、城市化的加速到来和IT、互联网的商业崛起同步发生,创造了长达十几年的高速增长奇迹。

发展、追赶、竞争,成为过去20年的大主题。

中国科幻也从革命的、科普的工具,变成了一个产业,并在冥冥之中和商业世界有着千丝万缕的联系。

比如,一个有意思的商业史细节是,叶永烈的《小灵通漫游未来》比刘慈欣的《三体》更早地启发了中国市场的一项商业成功:在2002年到2005年火遍大江南北的“小灵通”(背后是日本的PHS技术,产品形态看起来是手机,但却使用固定电话网络)。

引进小灵通的UT斯达康一时风头无二,在2004年巅峰期的收入高达213亿元人民币,并投入巨资研发3G,这给因鄙视PHS技术而错失小灵通市场的华为造成了巨大冲击。

而为UT斯达康贡献了“小灵通”这个绝妙产品名称的是一位1996年入职的早期骨干员工——叶永烈的儿子叶舟。在获得老爸的许可后,叶舟所在的UT斯达康注册了“小灵通”的商标。叶永烈未收取任何授权费。

可惜 “小灵通”没能漫游属于自己的未来。华为在回过劲后,决定不能只让中兴和UT斯达康数钱。本着不赚、不亏、竞争为先的原则,华为将出货价拉到了玩死对手的单机300元,并迅速夺得25%的市场。

如今,华为依然屹立不倒,UT斯达康则已被江湖遗忘。就算偶尔被想起,也多数是因为这家公司的创始人之一薛蛮子又搞出了什么幺蛾子。

这是另一段追赶与被追赶、失败与胜利的故事了。

沿着“中国梦”、“变强梦”的起始点,中国科幻的主流基调依然是已被欧美视为过时的“技术乐观主义”。

当雨果奖等国际科幻大奖日益被反思向、女性向、边缘人群向作品占领时[3],中国最有群众基础的科幻作品却是刘慈欣的《三体》。

人称大刘的刘慈欣是鲜明的技术乐观主义者,他曾说:

与其被贫穷、死亡和战争所奴役,我更愿意接受所谓技术的奴役,毕竟这是一种进步。

我的这种技术乐观主义在哲学上讲肯定是有很多缺陷的,不过作为一个科幻作家,我的这种信念很难改变。

技术发展不能停滞,最大的危险就是技术发展的停滞。

在刘慈欣看来,人类社会的一切症结——道德的、经济的、社会的问题,大概率都可以被技术解决。

太绝对了吗?

这可能是因为1963年出生的大刘这一代人切身体验过什么叫“技术发展的停滞”,以及由此带来的灾难。

所以当美国的老牛仔将枪口对准Waymo自动驾驶车辆时[4];中国卖早点的小贩们未经任何思想斗争就换上了二维码付款系统。

中国科幻圈也有一个独特现象:科幻作家的社会地位尤其高。

在世界其他地区,现在的科幻文化是亚文化,科幻作家被视为类型作家,不太可能与商界、政界主流人士同台畅谈。

而在中国,虽然核心科幻创作圈仅有寥寥数百人,但如刘慈欣、郝景芳等著名作者却很受商界追捧。刘慈欣被多家科技公司聘为架构师,在2018年还当上了IDG资本的“首席畅想官”。

对科幻的重视和热情,折射着中国社会对科技、发展和追赶的热望。

活下去的迫切心、不敢停歇的追赶心,仍是当下中国社会心态的主流,与1910年代以来,渴望复兴、崛起的心情并无二致。

这种特质谈不上好坏,而且就像母胎和故土一样,无从选择,而是来源于一国一地的历史积淀与长期民情。它让中国人成了世界上最焦虑,也最乐观的人,最世故,也对未来最有希望的人;它轻视着无用之大用的价值,也同时刺激着惊人的进取力和行动力。

而在多数发达国家进入了“后资本主义”的多元、分裂甚至颓废阶段时,中国对科技的希望和乐观,对发展和生存的执念,可能是此时此刻,我们对混沌的人类整体精神的贡献之一。

这是一群极尽所能想活下去,进而活得好的人。

其实,拥有黑暗高潮,但却最终选择负重前行的《流浪地球》原著,不就是一部太空版的《活着》吗?

叶永烈的北大师弟,科幻作家陈楸帆已于年前看了《流浪地球》,在和一位知名导演交流后,他们的结论是,《流浪地球》或许能创造40亿的票房。

比票房更重要的,是一部好作品给全行业带来的希望、信心和未来可能性。

1月20日大寒那天,大刘在参加完《流浪地球》的一场点映活动后动情表白:“之前我也一直在担心票房,但是看完片子之后,我认为就算只卖了十块钱,它也是巨大的成功!”

这部上映前,被许多人怀疑拍不出、拍不好的《流浪地球》,用引人入胜的125分钟,不输成熟好莱坞科幻电影的观影体验,结结实实地反驳了市场的看空。

在工业水平的突破之外,《流浪地球》的电影主创也很好地处理了另一个难点:人文内核。

中国之前并没有特别成功的科幻大片,也就没有可依循的情感模式和精神内核。

技术手段和视效经验可以求助工业光魔、维塔数码等外援,但美国人和新西兰人回答不出一个问题:什么是真正的中国科幻电影?

这个难题只能由郭帆导演和他的编剧团队自己破解。

在启动《流浪地球》近两年后的2016年底,一次美国之旅帮助《流浪地球》团队厘清了这部作品的“中国内核”。

当时,郭帆去旧金山和工业光魔谈合作。这家公司承接过《阿凡达》、《星球大战》、漫威超级英雄宇宙等多部电影的特效制作,有丰富的科幻电影经验。

《流浪地球》有两个情节设定让工业光魔感到诧异和好奇。

第一是,为什么地球出现问题时,中国人不是离开地球,而要带着地球一起跑?

第二是,《流浪地球》的剧情并没有聚焦到一个孤胆英雄身上,电影里,有5000个发动机而不是一个发动机出现了问题,这是5000个救援队的全球集体作战和集体胜利。

郭帆对第一个问题的本能反应是自己刚买了房,房价太贵,得带着跑。后来他深想的结论是,这个设定正好是这部电影的“中国内核”所在——故土情节。对家园的不离不弃,深耕于我们千年的农耕文明历史。

面对第二个问题,郭帆想了想,认为:可能是我们人多吧。[5]

人类也可以抛弃家园而活,但在这个故事里,我们选择守卫地球而生,因为这里有祖先、有家人;而且这不是一个人的选择,是一群人的选择,这真的挺中国的。

由此,这部电影的内核,以及这部电影的制作过程本身,让它再次像中国历史上的那些标志性科幻作品一样,成为了当下时代隐喻。

正如科幻作评论家、未来事务管理局合伙人李兆欣(兔子等着瞧)在影评中说,《流浪地球》最大的价值,是硬磕最难的路,挑战对电影工业水平要求最高的灾难主题科幻片:

它选择硬磕技术,所以收获了可信的视觉细节;它选择坚守类型,所以保住了剧情的持续动力;它选择直面崇高,所以才能站上行业最高的竞技场。

为什么一定要走最难的路?李兆欣的想法和100多年前梁启超等人翻译科幻作品的出发点很相似,只是发展的主体,已从国家变为产业。

拼贴、消解、反讽,隐喻、符号、哲学,这都是很好很好的,但是,让我们再重复一遍历史:这些不能构建行业,不能开拓市场,没法给后辈一口饭。

“给后辈一口饭吃”,让家园变得更好——发展、进步,仍是各行各业面对的共同考卷。

在寒冷的2019年初,中国科幻产业已先行交出了自己答案:《流浪地球》用4年的埋头追赶,让中国科幻电影从此变得值得期待,这给行业带来了一份最宝贵的礼物——希望。

电影里有句台词,不仅适合2075年,也适合现在:“希望是这个时代像钻石一样珍惜的东西。”

其他行业里,人们也在努力制造着信心和希望,也需要做出知难而上的决断,也需要一部属于他们的《流浪地球》。

如果希望还在来的路上,不妨再看看刘慈欣原著里的这段话:

听着亲爱的,我们必须抱有希望,这并不是因为希望真的存在,而是因为我们要做高贵的人。

在前太阳时代,做一个高贵的人必须拥有金钱、权力或才能,而在今天只要拥有希望,希望是这个时代的黄金和宝石,不管活多长,我们都要拥有它!

最后他写道:明天把这话告诉孩子。

*本文转自公众号甲子光年,作者火柴Q,编辑甲小姐。i黑马,让创业者不再孤独。

i黑马,让创业者不再孤独。

商务合作:15801105017(微信)

【马脑】是创业黑马平台十年间商业案例精选合集,融合了数万创业实践群体的智慧。扫描二维码可订阅【马脑】: