看点

2019年高考昨日拉开大幕,各地语文卷作文题受到网友热议,如全国I卷

“

热爱劳动,从我做起

”;北京卷

“

韧性,色彩

”等。上海卷的“中国味”,被专家认为“引领

开放的文化视野,引领对文化的自我辨识,更引领对认识事物方法论的思考。”到底该如何寻找和认识“中国味”?外滩教育特约作者,中学语文高级教师王召强,从“认识论”的角度,为我们解析写作思路。

倾听了不同国家的音乐,接触了不同风格的异域音调,我由此对音乐的“中国味”有了更深刻的感受,从而有意识地去寻找“中国味”。

这段话可以启发人们如何去认识事物。请写一篇文章,谈谈你对上述材料的思考和感悟。

——上海卷

这道题目乍看上去,跟前几年的命题风格有些不大相同。貌似“思辨性”没那么强了,其实不然。

解析这道题目的关键,不在于上面这段材料中具体说了什么内容(感性认识),而在于它究竟可以给人们如何认识事物,带来哪些“启发”(理性认识)。

这就要求考生从这则材料中,归纳出最为符合题旨的“启发”来,这个归纳“启发”的过程,本身就颇具“思辨性”,而它所蕴含的“启发”则更具“思辨”色彩。

至于这则材料都蕴含了哪些启发,我们暂且不表,我们先来看看这则材料的出处。

经查,这则材料出自著名作家辛丰年的一篇文章《耐人寻味的中国味》,曾发表于《读书》杂志1990年第2期,原文如下:

如果不是倾听西方音乐,接触了不同风格的异域音调,可能自己也就不会对音乐的中国味发生兴趣,从此有意识地寻味。

听了古琴曲,见到赵元任的《新诗歌集》,才懂得还有中国味这个题目。

由此可见,辛丰年此文原是针对赵元任的《新诗歌集》,和其后文提及的《赵元任音乐全集》的内容而发的,这两本书都是赵元任的音乐著作,而非诗学著作,论及的都是辛丰年比较感兴趣的音乐话题,尤其是中国的民歌民乐。

辛丰年原本对中国古典音乐的艺术成就了解不多,他之前热爱的是西方古典音乐,曾自称为古典音乐的“导游人”,其子严锋则称其为“古典音乐原教旨主义派”,对流行音乐抱有强烈的反对态度,对中国民歌民乐也鲜有论及。

将作文材料和辛老原文对照一下,我们就会发现,原文中“如果不是……”的句式在材料中被转换成了陈述句式,对这个复句中的前两个分句中的“不同国家”“不同风格”的“异域音调”的语气明显弱化了很多,

更加突出了“我”对“中国味”的“感受”和“寻找”。

但是

,

材料中并没有对

“我”的身份有所交代,考生在读到材料中的“我”时,一定会感到莫名其妙,只能暗自揣测“我”可能是一位西方古典音乐发烧友。否则,绝对不可能随便讲出“

倾听了不同国家的音乐

,

接触了不同风格的异域音调”这种话来

显而易见的是,这位音乐发烧友绝非一开始就对独具“中国味”的音乐感兴趣,而是在广泛涉猎“异域音调”的基础上,在中西音乐文化的对照之下,才引发了其对“本土音调”的兴味,才开启了“中国味”的寻找之旅。

那么,这则材料究竟能给我们带来哪些启示呢?

首先,最直观的启示,当然是要像他一样去寻找和感受“中国味”。

如果可以这样理解的话,那么,这道题目当然简单多了。因为基于这则材料形成的主要观点和核心主张,对于考生而言,是很容易达成的,

那就是在各种艺术形式中寻找“中国味”

。

但是,究竟什么才是“中国味”呢?

在全球化、一体化的时代,我们为什么还要坚持寻找“中国味”?

寻找“中国味”,对于作为个体的一名中国人而言,究竟具有哪些意义呢?

对于作为整体的中国文化的繁荣与发展,又具有哪些意义呢?

在寻找“中国味”的过程中,我们又要避免陷进哪些认识误区呢?

分析这些问题,对于考生而言,也并非难事。

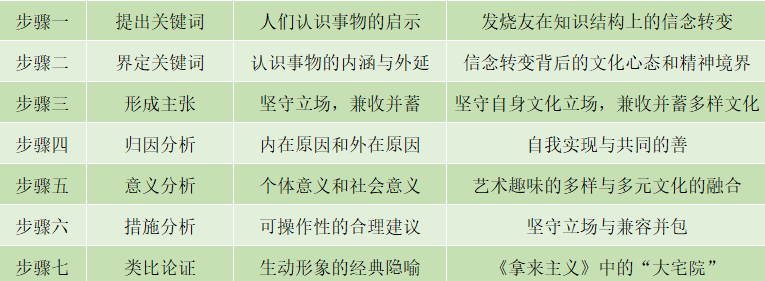

到此为止,我们就可以列出一个

寻找“中国味”的思维导图

来:

思维导图(点击查看大图)

不过,且慢,如果这道题目可以这样构思的话,它有何必加上

“这段话可以启发人们如何去认识事物”

这句话呢?

这句话显然才是审题的关键所在,这句话中的

“事物”二字,显然把材料中的话题——“音乐”,无限拓展了出去,理论上变成了“世间万物”。

材料中原本谈的是非常具体的音乐话题,即寻找音乐的

“中国味”,但是如果考生对音乐一无所知也没有关系,因为考生只要从材料中提炼出“如何去认识事物”的“启示”就可以了。话题完全转换到自己比较擅长的领域,无须拘泥于音乐话题。

所以,这道题目在审题上,还是有一点难度的,难就难在它给考生挖了这个“陷阱”——

你不能直接写材料带给你的宽泛的“启示”,而应该具体地写材料在“启发人们如何去认识事物”上带给你的启示。

这个“启示”应该主要基于材料中的“我”是怎样认识“音乐”这一事物的。

首先,我们要搞清楚

“如何认识事物”背后都有哪些学理。根据这些学理来分析材料中的“我”在认识“音乐”的过程中,都体现出了哪些学理,这些学理,就是所谓的“启示”。

“如何认识事物”从哲学上来讲,属于认识论的范畴。

认识论(epistemology)即个体的知识观,也即个体对知识和知识获得所持有的信念

,主要包括:

作文材料中转引的辛丰年的话

,主要讲的是他对音乐艺术的认识有一个转变的过程,那就是由对

“异域音调”的热衷转变为对“本土音调”的追寻,其背后所反映的文化心理代表了一种回归传统文化的态势,但是这只是一时一地的辛丰年,并不代表辛丰年对中西方音乐艺术的整体认识。

这种断章取义式的转引会误导考生,让考生误以为材料中的

“我”是一个文化保守主义者。

其实恰恰相反,辛丰年是一位西方古典音乐的超级粉丝。他是在倾听了太多西方音乐的基础上,才在赵元任的著作的直接影响下,转而变换一下口味,听听带有“中国味”的音乐而已。

限于篇幅,作文材料中并没有交待清楚他这种知识信念转变背后的直接原因和文化背景,这种脱离

“语境”和“情境”的作文材料,对于考生而言,实在是一种极为严重的误导。

因此,考生在从这则材料中归纳出“认识事物”的“启示”之前,首先要从中归纳出,

这位仁兄曾经是一位西方古典音乐的发烧友这一基本事实,然后才能论及其它。

那发生在这位古典音乐

“发烧友”身上的这种知识信念上的转变,在认识论上对人们究竟有什么“启发”可言呢?

要解答这个问题

,

我们还得来了解一下个人认识论的发展模型才行

。

根据这个发展模型,看看辛老对音乐的认识究竟发展到了哪一个认识阶段。

纵观个人认识论研究的历史,一个重要的研究途径就是从发展的视角来探讨个人认识论的发展过程。

它

旨在揭示个人认识论发展的阶段和顺序,并提出相应的发展模型。

根据科学研究发现,一般情况下,个体对知识所持的观点按以下顺序发展:

1. 二元主义:

其特征是对世界持一种二元主义的、绝对的、非此即彼的观念,

例如辛老早年对流行音乐的拒斥

。

2. 多元主义:

开始承认观点多样性和不确定性,认为每个人都有自己的正确观点,

材料中的

“我”显然已经达到了这个阶段,他在倾听了太多西方古典音乐之后,开始寻找“中国味”了。

3. 相对主义:

其特征是承认有些观点比另一些观点更好。

4. 相对主义的契约阶段:

个体在分析事物时,具有自己的立场和观点,他们既能坚持约定俗成的立场,又能灵活做出调整。

那么,材料中的这位古典发烧友对于音乐的认识,究竟到达了哪一个阶段呢?

显然,他早就超越了前三个阶段,已经达到了

认识的最高阶段,即“相对主义的契约阶段”

,

他既能坚持古典音乐发烧友的立场,又能灵活做出调整,适时开启了追寻“中国味”的音乐之旅。

因此,

他对音乐的认识过程,

带给我们的主要启示应该是在文化选择上,既要坚守自己的文化立场,又要灵活多变,适时做出调整

。

其背后所反映的文化心态正是

“开明睿智、大气谦和”的上海精神,颇为符合蔡元培先生提倡的“兼容并包”的治学精神,以及费孝通先生提倡的“

各美其美,美人之美,美美与共,天下大同

”的文化境界。

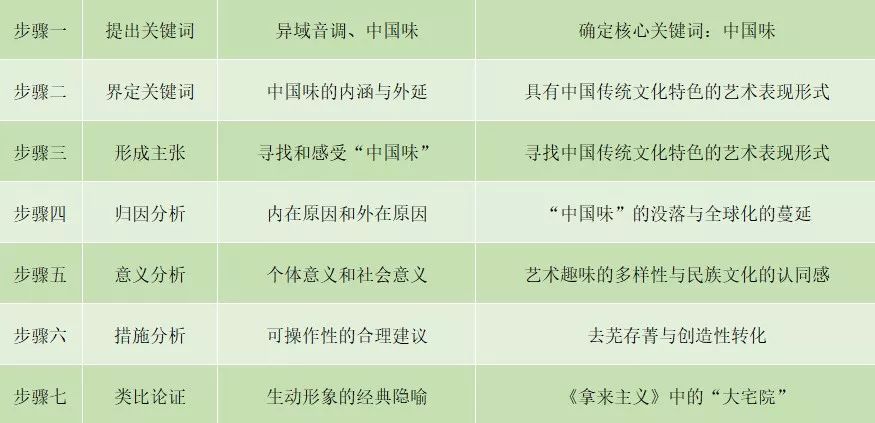

因此,这道题目还有一个

更具“思辨性”的写作思路

,思维导图如下: