这是老黄和三节课自4月闭关结束后的

第7次

公开表达。

本文阅读约需要

10

分钟。

另外,原本提到今天要公布的第5件“小事”,因为一些特殊原因,我们决定延期一天挪到明天晚上再来公布了,说声抱歉。

作为一家一直在做“学习”,圈内口碑尚可,又总是会在第一时间输出我们对于整个互联网行业的分析和观点的公司,

这一波人人都在鼓吹的“内容付费”和“知识付费”浪潮,于我个人和三节课而言,都是无法回避,必须要去思考和面对的问题

。

逻辑上讲,“知识付费”其实可以算作是“内容付费”的一个最重要的分支,在这一波浪潮中,表现最抢眼的,也是“知识付费”,包括三节课在做的事,也与“知识付费”更近,因此,今日此文,我会更侧重于“知识付费”产品的角度来谈一些我自己的思考和见解,当中也会有一些观点和逻辑可以广泛适用于更为广阔的“内容付费”范畴。

我想依次来回答3个特别重要的问题,这3个问题依次如下:

1.这一波“知识付费”是一个怎样的机会?或者说,是不是机会?

2.为什么说这一波知识付费,注定将会成为一部分人的噩梦?

3.具备什么样的能力和条件,或者说需要做对哪些事,才能抓住这波“知识付费”的机会?

下面依次来说。

这一波“知识付费”是一个怎样的机会?或者说,是不是机会?

所谓“知识付费”,其实如果对标到过往的商业世界中,会涉及到“出版、教育、传媒”三大行业

——在传统世界里,这三大产业都是实实在在靠“内容”和“知识输出”在挣钱的

。

2017年3月,罗振宇在那次宣布罗辑思维改版的闭门会议上,曾经提到过一个观点:

这一轮“内容付费”和“知识付费”’,本质上是我们原有的教育、出版、传媒三大产业之间的边界和逻辑发生松动之后所出现的一个机会。

这个逻辑,我个人倾向于认同。具体来说,或许可以总结为以下2点:

第一点,传统的“内容产业”或“知识产业”,习惯通过某种实体产品

(如纸质书、报纸、杂志等)

或服务

(如线下课程等)

来为用户交付“内容”,而今天,人们已经越发依赖于手机、PC等终端来处理和接受一切信息。

传统的“内容”产品可能需要适应用户们新的使用习惯和场景,转变为一种新型的在线内容产品

——这种转变可能不仅仅只是从实体内容产品到在线内容产品的简单转变,甚至包括用户的付费逻辑和使用逻辑,可能都需要被重构。

举个最简单的例子,传统人们在线下阅读的场景,可能是在书房里泡杯茶关上门无打扰的场景,这种场景下的用户天然是容易专注、容易产生沉浸感的,你可能无需考虑“如何对用户的使用负责”的问题。但当你在手机上消费内容时,你势必会面临阅读过程中一会来了一条微博推送说谁又出轨了,一会微信又有人给你留言了等等的不断打扰,这个时候的用户天然是不容易专注的。

因此,可能“

如何让用户更好更持续的使用我的产品

”也会成为了你在内容产品设计中必须要考虑的一个问题——这就是互联网环境下的“内容产品化”所需要面临和思考的新问题。

第二点,

用户的“学习动机”和“学习习惯”开始发生变化,也导致需要有许多新形态的内容产品来满足人们的新需求

。

在原来,人类对于学习的基本假设都是“阶段性”的,例如20多岁以前上小学中学大学,然后此后事实上是把上学期间获得的知识来进行变现,又或者报个什么职业证书班,然后拿个证就可以去上岗工作了。所以过去有“学成归来”这样的说法。可是到今天,已经不存在“学成”的概念,学习已经是一个所有人都知道,必须是终身从事的事业。

此外,过去我们的学习往往会采用分科治学的方式,即学物理的钻研物理,学化学的钻研化学,搞文学的专注搞文学等等。但到了今天,因为技术革新和各种产业重构层出不穷,甚至谁都不知道未来将会如何,这个时候,再采用“分科治学”的方式对待“学习”,无疑是危险的。

对应的,大家都不得不开始进行大量跨界学习,尤其是在许多前沿知识面前。例如,今天几乎每一个稍稍想要在未来走在前沿的人,都一定或多或少会想要了解和学习“人工智能”相关的诸多东西。

包括,对于现在的许多传统行业来说,当他们不得不考虑要通过互联网来做生意的时候,类似互联网运营、新媒体营销这样的东西也会成为他们不得不去学习的东西。

以上两点,导致了原有“内容产业”的模式和产品,可能已经渐渐无法满足当下用户们的需求,也导致了所谓“出版、教育、传媒”几大产业间的边界开始发生松动

。

逻辑上,当一个行业开始发生松动,可能需要被重构之时,往往意味着有诸多新机会将会出现。因此,关于它是不是一个机会,我的答案是肯定的。

为什么说这一波知识付费,注定将会成为一部分人的噩梦?

上面其实说到了,新时代的内容产品,可能需要去适配新的用户使用场景和习惯。这当中,可能包括用户的购买、使用、交互等逻辑都需要去彻底重构。

就像,把传统的线下课程直接录下来放网上就想卖钱这个事,注定是行不通的,这个在过去几年里已经在在线教育领域被无数次验证过了。

所以,想要拥抱这一波“内容付费”,你可能首先需要具备“线上”环境下的内容产品设计能力。

逻辑上,一定会有一些传统的内容工作者因为不够熟悉在线产品的逻辑和特性,

没有能力

设计出来新的“内容产品”而慢慢被淘汰

。

而另一些原本就是互联网出身,又正好懂内容的人,则可能更容易抓住这个机会。

除此之外,

还有一个特别重要的逻辑:

传统内容产业在产品流通和分发方面所长期依赖的某些关键“渠道”也正在发生松动

。

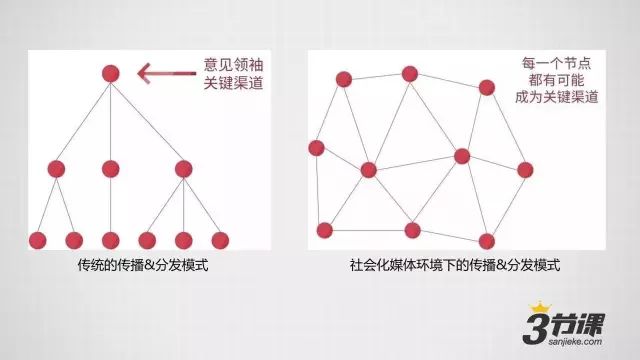

这里要再次引用我在《运营之光》里提及的一张图:

可以看到,在过去,我们整个社会的信息传播分发模式都是高度“中心化”的,信息的传播和流通高度依赖于关键节点,这件事在传统内容产业内也是一样的逻辑

。

在传统内容产业里,有一些核心的渠道,其价值是非常巨大不可替代的,比如说我出了本书,它能不能进入到中信在全国各个机场的书店,这件事在很大程度上可能就决定了我的销量。包括你办一本杂志,这个杂志发行方面能不能进入到全北京80%以上的报刊亭,往往也决定了这个杂志的销量;以及你拍一部电影,院线的排片量怎么样,可能也很容易决定了这个电影票房的上限在哪里。

这就是过去的逻辑——

我能占住关键渠道才足够牛逼,占有不了核心渠道就没办法了。

但现在,形势却出现了很多变化。

简而言之,在社会化的环境下,信息的传播和分发越来越呈现出一种“分布式”的情况,每一个用户个体都在这个时代被“赋能”,人们也越来越依赖于朋友圈、群组、知乎等社会化媒体来获取信息,而不再一味依赖于“核心渠道”

。

换句话讲,原有的“核心渠道”,价值正在不断被削弱,就像现在看电视新闻和看门户网站的人已经越来越少是一样的道理。

于是,这样的背景下,很多时候能否撬动大量用户为你背书,才会成为成败与否的关键

。

举两个小例子。

其一,我去年出版了一本书《运营之光》

(请注意,增补了7万字的《运营之光2.0》正在接受预订,京东可购)

,上市之初其实我并没有特别想要说去做多么大的推广动作,基本就是在三节课和我个人的微信公号发了一篇公告,除此以外什么事都没做。但公号发文几天后,出版社就来跟我说,这本书在京东上的预售在短短几天内已经达到了数千本,引起了京东官方的高度关注,于是决定要给更多资源,加强这本书的推荐和售卖的力度;

其二,《大圣归来》,一部众所周知爆款的电影,也是类似的逻辑,最早院线排片极少,但上映后引发如潮好评和呼吁,无数人呼吁给它更多排片,于是导致院线不得不加大排片,最终成为一部爆款。

在以上两个例子中,你都会发现,我们与中心渠道间的关系被翻转了——我们可以先从一种分布式的环境里达成某种效果,再回来反推原本的核心渠道向我们发生倾斜。

换句话讲,过去的时代,“核心渠道”拥有至高无上的话语权,它就在那里,你要么想办法占有它,要么就错过它。

但今天,你有了第三种选择:如果你能撬动用户的力量,你也许可以让自己就成为一个高势能的中心节点,甚至以此去影响到很多原本的“核心渠道”向你靠拢。

因而,这一波浪潮中,我认为,有能力去“撬动’用户’的力量”的内容机构必然会拥有更多的机会。

但相反,如果你作为一个内容机构,现在还高度依赖于某些“核心渠道”的话

(例如一个仍然还依赖于传统发行的出版社,或者一个还在高度依赖于渠道广告投放的培训机构)

,你很容易变得越来越难受。要么就是你占有渠道的成本变得越来越高

(就像百度广告费用年年都在水涨船高)

,要么就是你正在依赖的这个渠道指不定哪天突然就不好使了。

以上,算是回答了第二个问题。

到底具备什么样的能力和条件,或者说需要做对哪些事,才能抓住这波“内容付费”的机会?

其实上面第二个问题已经隐隐给出了第三个问题的答案方向:

内容产品化和运营,将会是这一波“内容付费”浪潮中至关重要的两种能力

。

下面我会分别展开来具体讲讲。

所谓的内容产品化,说起来轻松,其实真的还挺不容易的。我理解的“内容产品化”应该是:

把内容当做一个你跟用户互动的手段,通过内容带给用户某种特定的体验,或帮助用户实现特定的目的

。

这当中,用户在观看体验你内容的每一个环节需要有什么样的体验和感受,都是需要你来控制和影响的,而绝对不是一个视频放上去,你爱看不看这样的感觉。

设计一个内容产品要考虑的东西其实非常非常多,我挑三个最重要的说。

第一是要考虑用户的预期,这个直接影响到用户的付费意愿。

就我的感受来说,可能两种内容型产品用户是特别愿意付费的,一

是“帮你节省时间或成本类”的

(至少是看起来节省了时间)

,比如说看一本书要3天,一个人花20分钟给你把这本书最精华的部分讲清楚了;比如说李翔商业内参或当年徐达内老师的《媒体札记》这种,一个巨牛逼的人帮你把最新的资讯都看了一遍,挑着最有价值的给你说。

另一种,就是各种“实现理想自我”型的了,各种跟学习、成长、技能习得相关的东西都算,现在最常见的付费内容产品基本都跟这个相关,就不解释了。

第二是要考虑用户的学习体验路径设计,这个决定了用户最终使用这个产品可能得到的价值感。

就我们在三节课的经验看来,大一点讲,最常见的学习体验路径设计逻辑有两种。第一种逻辑可

能就是上来先给你推一些容易的东西,让你看完学完就觉得自己会了,马上得到一个正反馈,这样用户就有了继续想往下走的动力。然后,往后难度逐级提升,整个过程类似于爬坡一样。

第二种逻辑就是上来给你一个真实的现象,或者真实的问题,是离你的生活场景非常近的,但这个现象和问题你一定解决不了,你经过了大量的思考也发现解决不了,也知道这个问题解决过后会很有价值,于是你就有非常强烈的动机想学习一下解决的方法,这样开始进入到课程中,跟着你的操作步骤来,直到最后问题得到解决。

如上两种学习体验设计逻辑,都特别容易让用户在一开始就有较强动机往下走,且到了最后得到的价值感也还会比较不错

。

第三则是要思考学习过程中的交互逻辑,这个决定了用户的学习完成率和过程中的学习体验。

简而言之,“在线学习”本身也是需要互动的,假如只是你一味单向输出,那整个学习过程对于用户来说可能

会是非常单调乏味的。因此,你可能需要一些交互节点和过程来确保用户更愿意往下走,以及确保用户在走的过程中可以尽可能体验良好。

当然,交互逻辑的设计也需要依托于现有工具来考虑,所以为了让交互逻辑尽可能良好,三节课才不得不自己开发了一套在线教室……

下面可以用三节课的课程产品来举个例子,看看我们的交互逻辑是如何设计的

(我们前两天提到的三节课的课程完成率已经可以高达60%以上,其实也跟这套逻辑紧密相关)

: