内容提要

:为探讨留守与流动儿童走上子继父业式的阶层再生产道路背后的文化逻辑,引入同辈社会网络的分析维度,并基于Q市两类群体进行比较研究。研究发现,同辈社会网络为农民工子女提供行动参照与价值定位,是影响其亚文化形成与再生产实践的重要因素。流动儿童由于分散流动经历与城市边缘环境,更具认同学校文化与消极自我放弃并存的倾向,在同辈网络中更受欢迎的是成绩好却不自信的学生,这暗含了基于自弃亚文化的再生产逻辑。而留守儿童由于家庭、学校及乡村环境的局限,更具明显的抵抗学校权威的倾向,成绩较差的积极反叛者处于受同辈欢迎的网络核心位置,这暗含了基于反学校文化的再生产逻辑。上述发现意味着农民工子女文化再生产路径的复杂性有待更多重视。

关 键 词

:同辈社会网络/农民工子女/青少年亚文化/文化再生产

一、背景与问题

在中国社会迅速转型的背景下,留守儿童与流动儿童逐渐走上“子继父业”式的阶层再生产道路,成为广大农民工群体的“后备军”(谭深,2011;黄颖,2016)。农民工子女的阶层再生产现象对社会底层群体自身,对未来社会的劳动力结构,乃至对中国整体的社会流动状况皆可能产生深刻的影响。

这些农民工子女为何会以子继父业的方式停留在社会结构中的弱势位置?相较于忽略实践主体能动性的制度排斥论(Bowles & Gintis,1976),文化再生产理论被认为更具解释力:底层的再生产是其反抗主流意识形态霸权、认同工人阶级身份的主动选择。威利斯笔下的英国工人阶级子女正是在某种抵制学校权威、忠于同辈群体的反学校文化(counter-school culture)中主动走上了再生产道路。然而,关于底层青少年所表现出的特定亚文化意涵究竟从何而来等问题,威利斯等文化研究者主要倾向于将其当作“工人阶级车间亚文化”(working class shop-floor subculture)的从属部分,并未对亚文化背后的青少年同辈群体本身予以更多的关注(Willis,1977)。

类似地,尽管文化再生产理论已被广泛地运用于分析中国农民工子女的再生产现象,但相关研究仍有一定的不足。现阶段研究多侧重对其青少年亚文化意涵的解读,并形成了关于农民工子女从亚文化到再生产究竟是“积极反叛”还是“消极自弃”的讨论(周潇,2011;熊易寒,杨肖光,2012)。然而,这些讨论似乎给定了青少年亚文化的意涵,较少对这些文化意涵的形成过程进行专门的分析。同时,以往的相关研究通常仅对某类农民工子女进行案例分析(熊春文等,2013),较少对流动儿童与留守儿童群体间的同辈社会网络进行比较,从而忽略了农民工子女内部文化再生产逻辑的多样性与复杂性。

事实上,早有相关理论指出,青少年同辈群体及其日常互动过程是其特定亚文化形成的基础(Cloward & Ohlin,1960)。鉴于此,本文立足转型中国的情景,将同辈社会网络的维度带回对底层青少年文化再生产过程的分析之中。

本文认为,农民工青少年子女的亚文化形成有其特定的同辈群体基础,不同类型的同辈群体网络对应着不同的亚文化意涵,并在流动儿童与留守儿童群体间形成差异化的文化再生产逻辑。换言之,本文关注的核心问题是:流动儿童与留守儿童的同辈社会网络将怎样影响其青少年亚文化意涵与潜在的再生产逻辑?对这一问题的考察可以勾勒出特定青少年群体的同辈社会网络,从而在理论上进一步回应关于农民工子女亚文化意涵的“积极反叛”与“消极自弃”的讨论,并对农民工子女由青少年亚文化实践到阶层再生产的复杂路径作出探索性的理解。

二、底层青少年的文化再生产过程

(一)底层青少年文化再生产的两条线索

如上文所述,文化意涵与同辈群体分别构成底层青少年文化再生产过程中两条相互关联的分析线索。

首先,文化意涵的线索多从主体与权威的关系切入,分析青少年亚文化的表达内容、表现形式以及意识形态等特征对主体行为与态度的影响。在威利斯之前,青少年亚文化的意涵与类型已经引起较多学者的关注。不少英国伯明翰学派的文化研究者发现,学生群体中除了某类基于娱乐消费的大众媒体亚文化(pop media subculture),还有一类与学校文化直接背道而驰的街区亚文化(street subculture),二者都可能影响学生的学业成绩,并且后者更多表现为迟到早退、违纪叛逆等越轨倾向。街区亚文化是工人阶级家庭和社区共同体的产物,其与中产阶级子女克制欲望、服从权威的文化意涵截然不同(Hargreaves,1966;Sugarman,1967;Murdock & Phelps,1972)。正是在此基础上,威利斯总结出反学校文化的首要意涵,即“抵制学校权威”;并且延伸了分析链条,即反学校文化作为工人阶级亚文化的产物,又参与到潜在工人阶级再形成的过程中(Willis,1977)。至此,由青年亚文化到阶层再生产的逻辑链条初步形成。区别于强调教育与社会制度排斥的阶层再生产理论(Bowles & Gintis,1976;Bourdieu & Passeron,1977),文化再生产理论进一步展现了工人阶级的内在文化与意识形态对整个社会制度的洞察与抵抗,再生产从外部制度排斥变成了自身主动实践。然而,威利斯之后的不少学者基于性别、种族等结构性因素划分出更多的亚文化类型,并对其各自的文化意涵与意识形态作出精致入微的阐释(Ogbu,1978;McRobbie,1978),反而使得亚文化研究在一定程度上陷入如何解读各种文化意涵的争论中。

其次,底层青少年文化再生产过程暗含另一条更为基础的线索,即关注主体与同辈关系的同辈群体线索。显然,青少年亚文化并非仅在抽象意识形态层面对个体的行为态度加以影响,更是在其同辈群体的日常互动过程中得以运作(Cloward & Ohlin,1960)。上文伯明翰学派学者在分析街区亚文化成因时,实际上假定了某种紧密团结的维系工人阶级传统的社群存在,其底层青少年的亚文化被直接视为工人阶级亚文化传统的组成部分(Murdock & Phelps,1972);在威利斯的分析中,这一假定也得到了延续,致使其虽然提及了“忠于同辈群体”是由反学校的“小子们”所组成的非正式群体的行为规范(Willis,1977),但对青少年同辈群体本身的社会网络结构、功能效果以及运行基础等却未展开更多的专门分析。事实上,同辈群体的分析线索可以为既有的文化研究提供从个体到宏观结构层面的连接和支撑,如果忽视这一线索而仅基于文化意涵展开研究,容易使得文化本身被赋予“过度浪漫化”的色彩(Walker,1986)。

(二)中国情景下的农民工子女亚文化与再生产研究

中国转型社会的特殊性使底层青少年亚文化的土壤与西方工业社会明显不同。首先,城乡结构的区隔渗透阶级群体的分化。中国的户籍制度约束、城乡发展差距以及碎片化的阶级群体意味着农民工子女几乎无法习得所谓的工人阶级文化传统,西方的青年亚文化与文化再生产理论难以适用于中国的情景(周潇,2011;石常慧,2015)。其次,公私学校的差别替代了文法—现代学校的差别。中国城市公立学校占据较多的教育资源,而城市农民工子弟校、乡村中小学等学校的教育质量则较不理想,尽管“两为主”政策让一些流动儿童得以进入公立学校学习,但其与“国民同待遇”的教育愿景仍存在距离(丁百仁、王毅杰,2017)。

基于上述背景,不少国内研究者已经从文化意涵的线索出发,对农民工子女的亚文化—再生产逻辑进行考察,并与威利斯的文化再生产理论进行对话。在这一线索下,国内研究者形成了“积极反叛”与“消极自弃”的文化意涵争议。在周潇(2011)笔下,城市打工子弟校的“子弟”们并非如威利斯的“小子”们一般主动对抗学校,而是倾向于表达另一种既认同文凭又自我放弃的亚文化,但作为边缘化的学校教育、缺位的家庭教育以及文化贫困社区的产物,这一亚文化并未改变其阶层再生产的结局;而其他研究者则发现,公立学校的流动儿童更倾向于表达类似的自弃亚文化,他们更接近主流价值观,又较能感受到城市文化的歧视,从而在制度障碍与多重劣势下走向消极的自我放弃,相比之下打工子弟校确实存在较严重的反学校文化现象(熊易寒、杨肖光,2012;丁百仁、王毅杰,2017)。可以说,现阶段的相关研究在一定程度上增进了对当下中国农民工子女的青少年亚文化与阶层再生产的理解,但仍有两方面问题值得深入探索。其一,在亚文化—再生产这一逻辑建立之前,农民工子女的特定亚文化意涵究竟是怎样在其同辈群体的关系互动中形成和维系的?其二,不同的亚文化意涵与同辈群体的耦合又将在多大程度上与宏观社会结构背景联系起来,从而影响不同农民工子女的文化再生产过程?

(三)同辈社会网络与特定青少年亚文化的形成

本文将重拾同辈群体这一线索,探索留守儿童与流动儿童的青少年亚文化意涵背后的同辈社会网络基础。同辈社会网络为青少年提供行动参照与价值定位,从而影响其行为模式与态度选择,导致各种青少年亚文化的形成(Furlong,1991)。具体来说,一方面,同辈社会网络为青少年的特定行动模式提供行为参照。经典的社会学习理论表明,青少年的各种行为方式并非是先赋的,而是在其社会化过程中,与特定的主体产生联系,并多次互动而模仿习得的(Akers et al.,1979)。青少年亚文化的运行所需要的各种行动资源,如打闹抱怨、逃学反叛等,显然直接嵌入在其同辈群体的社会关系网络之中,如果其身边存在的亚文化实践者越多,那么其接触与实践特定青少年亚文化的机会就越多(Barnes et al.,2006)。另一方面,同辈社会网络对青少年的价值定位产生影响,随着特定小群体的频繁互动,某种与众不同的群体规范和价值认同才得以建立(Bandura,1977),这一过程也才使得特定青少年亚文化的文化意涵得以“内化”于网络中的个体。早期关于青少年亚文化的研究同样指出,在工人阶级亚文化群体内,个体的声望地位主要源于其遵从和实践另类规范的程度,从而出现成绩越差、越具有叛逆倾向的青少年反而越被青年亚文化小团体接受等现象(Cloward & Ohlin,1960;Coleman,1961)。

然而在转型中国的情景下,农民工青少年子女明显存在着更多的复杂性。其中,留守与流动是农民工子女两种主要的生活状态,其各自面临着不同的城乡社会结构及家庭社区环境(吴帆、杨伟伟,2011;梁宏,2011)。这使得尽管有少量研究逐渐注意到农民工子女的同辈群体与文化再生产的关系,但仍未得出统一的结论。如在流动儿童当中,一些学者发现农民工子弟学校的学生在同辈群体的互动中生成了基于“义”的亚文化,导致其放弃学业而走向再生产(熊春文等,2013),而另一些研究则指出,并非流动儿童班级的全体学生都抵制学校权威,只有教室后排的“后排男孩”才形成了特定的反学校同辈群体(王刘飞,王毅杰2016);在留守儿童当中,一些学者发现由于父母监护缺位,“叛逆型”同辈群体在其中占多数(王秋香,2007),但也有学者基于问卷调查报告了相反发现(陆继霞、叶敬忠,2009)。

总之,上述研究大多仅以描述或阐释其同辈群体的互动方式为主,不仅未对同辈群体的社会网络结构作进一步的探索,也较少进行跨群体的比较研究,从而难以将特定的同辈社会网络及青少年亚文化类型与更宏观的复杂社会结构联系起来。因此,本文将引入在研究群体结构中被广泛运用的社会网络分析的方法,对留守与流动儿童的同辈社会网络及其群体亚文化展开探索,以此增进对农民工子女文化再生产逻辑的新认识。

三、田野素描与研究设计

研究的田野位于F省Q市,尽管该市经济发达,但仍存在庞大的留守与流动儿童群体。据相关资料显示,全市约有27万农民工子女,其中流动儿童约21.4万人次,留守儿童约5.5万人次。对流动儿童的调研主要基于K区2008年创办的公立实验学校,其校园占地约30000平米,招收九个年级50个教学班,教室配有多媒体,就读学生主要是在附近工厂务工的外来流动人口的子女。对留守儿童的调研主要集中于A县的一所中学和两所小学,该县儿童大量留守的原因是父母多外出经商。该中学是县城公办的农村中学,其学生大都毕业于被调研的两所小学。两所小学分别位于乡镇和更为偏远的农村,学校整体条件有限,普通教室并未配置多媒体,供学生活动的体育器材也较为缺乏,两所小学均没有橡胶跑道。

混合方法(mixed-methods),尤其是社会网分析的运用是本文的创新尝试。研究团队主要于2015年1月至2月期间到四所中小学的部分四年级到九年级班级展开支教,并在此期间与学生、家长、教师及校长进行访谈,在后续两年中也陆续回访了部分教师。研究的定性部分包括一手资料收集、参与式观察的记录以及访谈案例;定量部分则通过对学生发放问卷来完成,问卷内容包括调查对象基本信息、家庭背景情况、个人学习生活情况与发展预期等,共发放500份问卷,收回有效问卷482份,每所学校四到九年级都有一个班级入样。

表1 留守儿童与流动儿童总体情况比较

|

|

流动儿童

|

留守儿童

|

|

|

家庭月收入①

|

均值

|

7370元

|

6546元

|

|

|

标准差

|

5692

|

20446

|

|

|

|

父亲学历

|

小学及以下

|

28.86%

|

60.49%

|

|

|

初中毕业或肄业

|

35.91%

|

33.33%

|

|

|

|

其他

|

35.23%

|

6.18%

|

|

|

|

母亲学历

|

小学及以下

|

34.04%

|

83.76%

|

|

|

初中毕业或肄业

|

27.37%

|

13.13%

|

|

|

|

其他

|

38.59%

|

3.11%

|

|

|

|

成绩自我评定

|

前10名

|

19.40%

|

35.30%

|

|

|

后30名

|

23.40%

|

9.40%

|

|

|

|

有意愿成为优秀学生②

|

非常相信

|

78.30%

|

82.60%

|

|

|

不相信

|

.70%

|

2.30%

|

|

|

|

有能力成为优秀学生

|

非常相信

|

41.00%

|

47.70%

|

|

|

不相信

|

5.70%

|

3.50%

|

|

|

|

成为像父母一样的人

|

非常希望

|

19.30%

|

30.00%

|

|

|

不希望

|

31.90%

|

47.70%

|

|

|

|

回家乡工作

|

非常希望

|

17.00%

|

28.80%

|

|

|

不希望

|

24.00%

|

27.30%

|

|

|

|

样本量

|

|

299

|

183

|

|

表1初步比较了两类儿童的总体情况。首先,从家庭背景来看,流动儿童家庭的收入均值大于留守儿童家庭,且标准差更小,两个群体的父辈受教育水平均较低,但留守儿童的家庭情况更为严峻,不少父母尚未完成义务教育。其次,从成绩和意愿来看,流动儿童自我成绩评定较低,自信度和积极程度较差。这可能跟城市教育要求相对较高且城市内部教育资源分配不均有关,流动儿童的竞争参照对象是城市儿童,而留守儿童长期生活在熟悉的环境中,有相对更自信的态度和更高的自我评定倾向。第三,从发展预期来看,相比流动儿童,留守儿童的选择更为极端,“非常希望”和“不希望”的比重都更大。

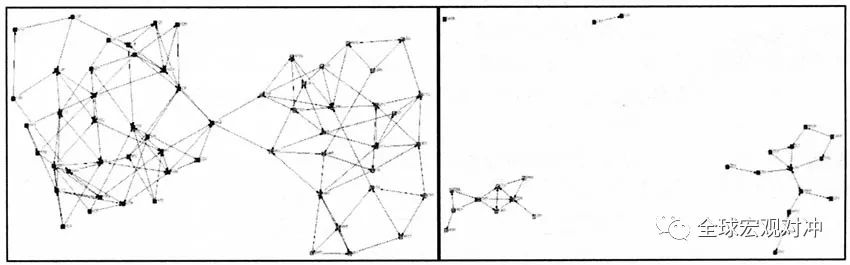

最后,通过“写出三个班上最要好朋友的名字”这一问题,③我们刻画出了儿童的同辈社会网络,名字频次出现越多的学生,其个体越开放并越受欢迎,与同辈群体的整合程度越高。从整体网结构来看,流动儿童的班级整体网络总体较为完整,但分散的“局部三角”现象较为明显,其班级同辈群体并非高度整合的全通网络,而更接近于某种“小世界”网络;而留守儿童的班级整体网结构较不完整,且“各自为营”的小群体现象十分明显。当然,性别也是影响整体网分布的重要因素,无论是留守还是流动儿童,同性之间更容易成为彼此的好朋友。

图1 流动儿童六年级某班朋友网络(左)与留守儿童六年级某班朋友网络(右)④

四、亚文化意涵:消极自弃还是积极反叛

流动与留守儿童各自具有怎样的亚文化意涵?有学者从行为和观念两方面进行刻画(丁百仁,王毅杰,2017),亦有研究借鉴斯科特“隐藏的文本”等视角来阐述不同情景下的亚文化表现形式(唐小俊,2016),故下文综合老师在场—我们在场—他者转述—自我报告—话语使用等不同角度下的资料,来呈现其文化意涵的理想类型。

(一)城郊流动儿童学校

尽管城郊流动儿童学校成立时间较短,但从整齐的励志标语和规范的校园建制中,我们明显感受到了学校文化的“在场”。学生在校期间被要求统一穿着校服,大部分教室配备了投影仪等多媒体设备,学校也有专门的塑胶操场和学生活动中心,甚至有六辆规格整齐的校车负责接送部分学生上下学。总体来看,学校硬件设施齐全,但在师资配置等教学资源方面仍与市区中学有一定的差距。⑤

在副校长领我们去教室的路上,数名课间休息的学生一见我们便自觉停下步子,犹豫了一会,又敬了个少先队礼,怯生生说“校长好!领导好!”(20150105⑥)。而在我们进行支教的课堂过程中,尽管也有部分后排男生表现出不耐烦,但仍有不少学生在课堂期间对我们的学习经历和所讲授的学习方法表示好奇,不仅认真记录了课堂笔记,还主动帮助维持课堂秩序。课后,我们与负责教学的Z副校长进行了交谈,Z副校长是2013年由市区某重点中学调入此学校的,她坦言:

这里的学生和你们在市区念书很不一样,他们都是外来务工(家庭)子女,当然调皮捣蛋的也有,但其实也有不少很想好好念书,也很乖,很羡慕你们(大学生),但是有些家长文化水平不高,学生自己又是外地人,其实很不自信,所以需要你们给他们鼓鼓劲,让她们看到未来……我们学校也想帮助他们融入(这里),所以校长提出了一个口号叫“新Q市人”,⑦也就是帮助外来务工人员在我们这里安家,但是我自己调来这里两年了,我也还没融入(这个社区),有时候找什么地方都不方便。(20150107)

在一次课间,初中市区模拟考试的结果公布了,我们参与到同学的交流之中,发现即使是成绩顶尖的同学,也明显存在某种“相对剥夺”式的消极表达:

(几名流动学校的九年级女生):“听说历史成绩刚刚出来了,你们去看了吗?”

(同学A)“我看到了你的,你是92(分)年级第一!”

(同学B)“不过历史只要A(85分以上)就行。”

(同学C)“听说区里最高有96的。”

(笔者)“你们这是第一次初三统考吗?”

(同学A)“不,已经统考过几次了,区里的市里的特别烦,他们的卷子好难。”

(同学C)“是啊我也觉得这次考得不好,不知道又要被老师怎么说。”(20150106)

流动儿童的城市边缘身份在方言使用上体现得尤其明显。在我们所调研的Q市,无论城市还是农村,本地居民皆明显倾向于在诸多生活或工作场合中使用方言。学校教师多为本地调来的居民,故教师之间经常使用方言进行交流,然而班级学生几乎没有人会使用本地方言进行交流,仅有少数的学生表示自己能听懂一些。在学生生活的家庭以及外来人口社区中,熟练使用本地方言的人同样较少。

(二)农村留守儿童学校

在乡村学校,“学校文化”的氛围则相对较弱。农村中学修建在半山腰,不仅交通不便,而且校内设施老旧;靠近县城的中心小学周围都是土路,边上就是农村集市;而在更偏僻的村小,周围开始出现荒草,校内是扬尘的沙土地,不见太多关于学校文化的标语,只见参差树木中装修一半的办公楼,无论是中学还是小学,学生都未被要求统一着装。

在农村中学支教过程中,班级秩序明显不如城市流动儿童学校,需要我们屡次停下整顿。团队另一位女教师在初二某班级代课期间,后排几位男生竟组织起来随意走动、大声说笑、挪动课桌椅,公然与她“对着干”,无论她怎样大声呵斥“安静”或者“坐下”,几位学生都当耳旁风,最终只有等到年级主任来,支教活动才得以继续。事后这位代课老师表示,“都是同样的活动内容,我真没有想到他们会这样,喊他们安静的时候,我觉得都不是我自己了。”(20150202)

课后,我们不仅发现学生问卷中普遍对体育、音乐等老师的评价要高于语数英等主课老师,而且惊讶于部分学生对未来职业的预期填写了“扛大米”“搬砖头”“送快递”甚至“结婚”。在与八年级教师的座谈中,他们讲述了这样一个故事:

(班主任教师A):“(想结婚的这位八年级男生)他和他哥哥都不爱读书,哪里要读书呢,他老爸在市区卖茶叶,经常给他们寄钱。他哥哥原来也在我们这念书,很调皮,现在去外面做生意好像还不错,后来结婚了,那个时候还请我们去喝喜酒,结果搞得现在他弟弟也想结婚,你说我们怎么管得了?家长也是不管,真不知道他们在想什么。”

(教师B):“是啊,他们为什么觉得体育老师好,因为体育老师不怎么管他们啊,所以学生喜欢……现在考试竞争越来越激烈,他们好像也不在意,你说他们该怎么办?”(20150203)

在农村留守中学里也存在热爱学习、积极上进的学生,然而颇受教师认可的她并未成为学生群体中最受欢迎的人物。另一位班主任带来八年级期中考试第一名的一位羞涩的女生,希望我们多给她鼓励:

(班主任教师C):“这个女孩是我们这次考试年级第一,但是个性很内向,希望你们多和她交流。她早年父母外出打工,后来都不在了,现在寄宿在伯父伯母家,很不容易。但是可能这个年纪的孩子,长的也不错,就有一堆高年级或者低年级的‘混混’男生,想要‘追她’作女朋友,其实有时候都是骚扰了。她自己又很乖很内向,没有特别多闺蜜,所以也就我们老师经常护着她。”(20150203)

此外在方言使用上,在乡村中小学的课间活动中,我们很容易听到学生熟练地用方言交谈。例如在村小的一次课间,学生们并不“怕生”,很愿意和我们以及当地的教师用方言“开玩笑”:

(笔者在村小五年级的课后):“我和你们讲历史故事你们记得住吗?”

(男生们跑出门,边在教室门口玩弹珠,边用方言问):“老师,你真的是Q大学的吗?”

(众男生,用方言):“哦,你们快来看,Q大学的……”(20150205)

综上,我们认为两类群体中形成了不同的亚文化意涵。从学生主体与学校权威的关系来看,流动儿童学校有相对规范的学校建制,学生在老师面前也较为“听话”,但这并不意味着其中不具有潜在的亚文化群体,即使在学业成绩优秀的学生当中,我们也明显地感受到某种缺乏自信、自我定位消极和相对剥夺感较强的亚文化,这在某种意义上与其他研究者所言的自弃亚文化相接近;而在留守儿童群体中,学校文化的约束和规范能力较弱,明显有更多小群体具有反叛倾向,在嬉笑打闹中抵制学校权威、娱乐“好学生”、崇尚另类职业期望,在这个意义上,其与威利斯笔下的反学校文化相近。

五、同辈社会网络的结构、功能及其形成基础

显然,青少年亚文化并非在绝对意义上控制了全体学生,在两类群体中其实都有一些认同学校的“循规者”与反学校的“小子们”,如何理解他们的存在与亚文化意涵的联系?上文案例说明,二者在各自同辈群体中的相对位置和受欢迎程度可能有所不同。换言之,从学生主体与同辈群体的关系来看,不同成绩水平与文化倾向的学生之间的相互交往关系、特定类型学生的受欢迎程度或边缘化情况等显然是理解底层青少年文化再生产过程的又一重要维度。

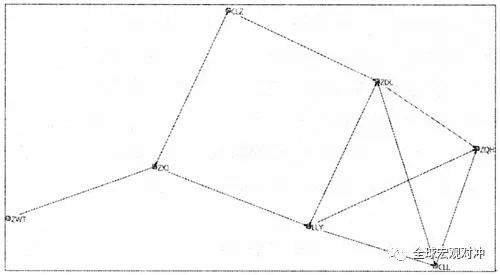

(一)亚文化意涵背后的同辈社会网络结构

具体来说,我们对整体网中的小群体(subgroup)和局部网(partial network)进行分析。首先定义越受同学们欢迎、开放程度越高的同学为小群体的“核心人物”,相应地,存在小群体的“次核心人物”与“边缘人物”。其次对各班级的网络整理后,能够挖掘出潜在的“反学校网络”——成绩较差的个体处于受欢迎的核心位置,较多叛逆的学生与之联系紧密,而相对进取的且成绩较好的学生处于网络边缘;“亲学校网络”——成绩较好的“循规者”尽管可能较不自信,但仍处于群体核心并更受同辈群体欢迎;以及介于上述二者之间的“不稳定网络”。

表2 一种可能的“反学校结构”列表

自上而下为从核心到边缘程度 自评成绩排名 是否希望成为好学生 是否有信心成为好学生 希望从事的工作(填空题) 是否希望成为像父辈一样的人 是否希望回乡工作

|

自上而下为从核心到边缘程度

|

自评成绩排名

|

是否希望成为好学生

|

是否有信心成为好学生

|

希望从事的工作(填空题)

|

是否希望成为像父辈一样的人

|

是否希望回乡工作

|

|

|

ZDL

|

靠后

|

一般

|

一般

|

医生

|

一般

|

一般

|

|

|

ZQH

|

中等

|

一般

|

一般

|

—

|

一般

|

希望

|

|

|

LLY

|

靠前

|

希望

|

一般

|

—

|

不希望

|

一般

|

|

|

CLC

|

中等

|

一般

|

一般

|

计算机

|

不希望

|

一般

|

|

|

CLZ

|

中等

|

希望

|

一般

|

会计

|

希望

|

一般

|

|

|

ZXJ

|

靠后

|

希望

|

较有

|

厨师

|

一般

|

希望

|

|

|

ZWT

|

靠前

|

希望

|

较有

|

—

|

—

|

—

|

|

图2 一种可能的“反学校网络”结构图

根据问卷结果,在流动儿童中,我们共发现10个明显的小群体,包括2个“反学校网络”(主要成员仅3至4人),2个“不稳定网络”以及6个“亲学校网络”。流动儿童的特定同辈网络内部人数较少,且来自同原籍的学生成为朋友的情况较多。而留守儿童中,我们共发现9个明显的小群体,包括5个典型的“反学校网络”,其内部人数较多、网络规模较大,2个“不稳定网络”以及2个“亲学校网络”。可以说,同辈社会网络结构与案例中发现的亚文化类型有一定的匹配关联:一方面,流动儿童由于随父母迁入城市,彼此间不太熟悉,小群体内部人数较少,但其中“亲学校网络”较多,成绩较好的“循规者”更受欢迎,而明显有影响力的“反学校网络”较少;另一方面,留守儿童的同乡生活经历使其相互之间较为熟悉,小群体内人数较多,且“反学校网络”的比例更高。

(二)同辈社会网络的功能效果与形成基础

特定的同辈社会网络结构既构成了群体亚文化的实践场域,又对其中个体起到行动参照与价值定位等整合功能。引入同辈社会网络视角后,我们能够更好地对两类亚文化理想类型加以区分,并对同作为农民工子女的留守与流动儿童各自潜在的阶层再生产逻辑作出推论。

1.基于自弃亚文化的再生产

就所调研的流动儿童群体而言,公开反学校的情况不太明显,不少学生处于认同学校教育但又缺乏自信与积极自我定位的亚文化状态,与所谓“自弃亚文化”或“天花板效应”更接近(熊易寒、杨肖光,2012)。在此氛围中,学生小群体的状态多是分散的,不同原籍之间学生相对陌生,即使其中成绩拔尖的“循规者”也同样感受到升学的“天花板”约束,再加之其频繁的流动经历和“城市边缘人”式的处境,某种潜在的消极自弃式阶层再生产逻辑逐渐形成。

借鉴文化—生态理论(Ogbu & Simons,1998),对流动儿童群体来说,其分散的流动经历使之难以在真正意义上形成高度组织化的反学校文化,而城市边缘的家庭、学校及生存环境是其亚文化同辈群体形成的社会基础。首先,不乏有流动儿童家长重视孩子的学习成绩,但他们大多在工厂从事体力劳动工作,受个人精力、经济收入与文化资本等方面约束,难以对孩子有进一步的教育与辅导;其次,设施完善的公立学校确实为流动儿童提供了较为规范的学习环境,但其中的教师资源配置和教学工作开展仍与城市学校存在较大的差距;最后,流动儿童所生活的城郊社区其实是与城市隔离的开发区,不仅生活基础设施较不完善,而且社区成员语言交流、生活方式等也同本地城市居民产生隔离,这使得流动务工人员家庭难以真正意义上融入城市。处于城市边缘的他们在考试制度安排和教师教学实践中多以本地城市学校的学生为参照,从而意识到文化区隔与升学“天花板”等“相对剥夺”机制的存在,并加深了对自身弱势竞争地位的认知,最终可能走向消极自弃式的阶层再生产道路。

2.基于反学校文化的再生产

在所调研的留守儿童群体中,我们发现了较明显的反学校文化倾向以及一系列“反学校网络”小群体,其中学生的行为态度和自我定位形成相互影响。他们与女同学或女教师用方言开玩笑、打闹翘课甚至厌学叛逆,将反学校文化公开表达。作为学校权威代表的教师尽管有时试图加以规训,然而面对来自学校的规制,小群体成员的私下抗拒与公然叛逆反而能引来群体内其他成员的支持与共鸣。这一方面强化了“反学校网络”的内聚力,引得更多青少年模仿学习,另一方面使学校和教师形象在他们心中更为负面,甚至支持老师的“循规者”也成为其对立面,班级群体的分化就此展开。而在后续的教学实践中,教师对此类学生群体的标签化程度亦可能加剧,反学校网络中的小群体对学校权威的抵抗也可能更为严重,这进一步加剧了反学校文化倾向,最终主动走上子继父业式的阶层再生产道路。

然而,与西方文化研究者将青少年反学校文化视作“工人阶级亚文化”一部分的解释所不同的是,当下中国农村留守儿童的反学校文化有其植根于社会转型的特殊原因。拆分型的家庭、作为社会空间的学校以及封闭的乡村环境是农村留守儿童形成“反学校网络”同辈群体的基础。在调研中我们发现,首先,此类小群体的核心人物通常都有在外务工又宠溺孩子的父母,孩子时常收到父母寄来的零花钱,具备相对自由的经济基础,但又缺乏来自父母的直接正面引导,使得留守儿童彼此之间的亚文化小群体更为活跃。其次,在一些家长甚至部分教师眼中,农村学校的“寄养”功能大于“教化”功能,到学校上学成为忙于外出赚钱的父母对孩子所采取的寄养策略,待子女长到合适的年纪,一些父母希望他们到城里帮助打理店铺,再加上同村学生们在上学之前大都相互认识,学校因此转变成为某种社会空间,其建制与文化其实和农村社会本身相距不远。最后,教育资源缺乏和信息相对闭塞的农村社会也制约着留守儿童群体的教育流动。学校在诸多基础设施上投入有限,在日常教学实践中难以真正共享城市的教学资源与信息,尽管一些教师为此着急,但学生群体似乎并未感受到这一差距,而更多是与本村或本县的中小学同学对比,因此可能形成比城郊流动儿童更为自信乐观的生活态度。