诚然,中国人的爱慕自然,主旨并非仅指绿色环保意义上的生态和谐。中国人的自然,是被文人有情之眼、有块垒之心胸发明出来的,包含了太多的意蕴与感怀。魏晋时期,以山水诗画为代表的自然之发现,也伴随着人的觉醒,如李泽厚所说,人们从两汉以来个人的活动与观念完全屈从于神学目的论和谶纬宿命论中解放出来。

在“艺术模仿自然”这句文学评论套语中需要注意的是,这里的“自然”是成为审美对象的被发明出的自然。而在浩瀚璀璨的中国艺术中,除了蔚为大观的山水画,在我看来最能体现这一点的,莫过于园林艺术。

在给外国学生讲课时,王受之曾仔细分析过繁体的“園”字:外面的“口”是围墙,上面的“土”是土地和山石,中间一个小“口”是水池,下面的“衣”字代表植物。一派自然景致悉集园中,让学生听得大呼过瘾。

园林古已有之,《周礼》记载的“囿”,最早是供帝皇游观狩猎的场所。秦汉之后,大一统皇权“囊括四海”的政治模式与地理观念体现在园林景观中,最明显的一点莫过于“海中建山”。自此,这种以自然或人工模拟的山水为骨架、以形态丰富多变的建筑作为附属景观的构景模式,成为中国皇家园林乃至其他主要类型园林的基本格局。

学者王毅在考辩园林历史时,发现隐逸文化的成熟对于士人园林的发展有极大促进,隐士们在发抒其高蹈志向的同时,也使其隐居环境中的山水草木皆染上了某种特殊的品格,正如辛弃疾所说“先有渊明后有菊,若无和靖即无梅。”然而并非每个人都有隐逸的条件与志向,于是由渴慕而模仿,渐渐地,千方百计营造出富于自然气息的园林,便成了社会中上层士人阶层普遍的生活内容和文化内容。

然而,自然包罗万象,鬼斧神工,如何做到“江山无限景,都聚一厅中”呢?扬州个园一角,四季假山前题有“壶天自春”四字,恰能说明中国园林“以小见大”的艺术追求。南北朝诗人庾信在《小园赋》中,说他的小园就是一个壶地:“一壶之中,壶公有容身之地。”背后的故事是,东汉时有个方士叫费长房,一天在街上遇到一个买药老翁,在药店悬一壶,每天罢市后便跳入壶中,号称壶公。有趣的是,其他人看不到,只有费长房一人在楼上看到,好奇之下便去拜会。老翁让他明天再来,随后邀他一起进入壶中。壶中华楼丽阁、美酒佳肴,妙不胜收,二人于是在里边尽情享受。

个园春景图

个园春景图

正因为这个典故,“壶纳天地”便成为中国园林的一个固有说法,学者朱良志对此有过分析:“中国园林其实就是造这样的壶:壶虽小,天地却很宽;壶中似乎空空,却有庄严楼台,无边妙色。不必华楼丽阁,不必广置土地,引一湾清泉,置几条幽径,起几座亭台,便俨然构成一自在圆足的世界,便可使人‘小园香径独徘徊’了。”

园林既是艺术,也是生活居所的一部分,如果说艺术模仿自然,那么生活也在模仿着艺术,居住在都市中的人们无疑对此尤有体会。几十年前,张爱玲曾将这种生活对艺术的模仿称为“生活的戏剧化”,在散文《流言》中她写道:“像我们这样生长在都市文化中的人,总是先看见海的图案,后看见海;先读到爱情小说,后知道爱;我们对于生活的体验往往是第二轮的,借助于人为的戏剧,因此在生活与生活的戏剧化之间很难划界。”

中国园林,虽不至于让我们产生那种第二轮的体验之感,但其雅致处,其会神处,令我们着迷喜爱的原因所在,正缘于其对艺术的模仿。按朱良志的说法,便是诗歌与绘画的双重影响:“有的学者说,西方园林的设计者是建筑家,中国园林的设计者是画家。这概括是有道理的。在西方传统园林中,建筑是主体。而在中国园林中,表现绘画的境界则是最高的原则。西方园林是建筑师的产品,中国园林则是诗人和画家的作品。”

这种诗画意境在园林中的体现,正如园林专家陈从周所概括:“我国古代园林多封闭,以有限面积,造无限空间,故‘空灵’二宇,为造园之要谛。花木重姿态,山石贵丘壑,以少胜多,须概括、提炼。曾记一戏台联:三五步行遍天下;六七人雄会万师。演剧如此,造园亦然。”

壶天自春

壶天自春

文人的参与,加上其志趣与艺术的浸染,使园林成为集建筑、山水、花木等艺术之大成的中国人骨子里的某种情结与归依。陈从周先生曾言“东方文化,当从园林求之。”徜徉园林之间,不仅可以体会那不着痕迹的人工山水与建筑的自然之美,更能体会到中国人独特的宇宙观与审美意趣。记得有次,去苏州出差,顺道游历了江南大藏家顾文彬的怡园。独自漫步在细密清冷的冬雨中,园中的曲径楼榭,茂草苔藓,让人在幽深萧瑟里却陡然生出一种力量,我的脑子里竟然蹦出肖开愚的一句诗:“我昔日冒死旅行就是为了今天吗?从雨雾中捕获勇气。”

苏州、扬州的园林同为江南士人园林代表。在朱良志看来,与苏州园林相比,扬州园林多以石取胜。如扬州城南花园巷的片石山房(双槐园),便以湖石著称,据传园内假山为石涛所叠,巍峨绵延;水流虽细,但似断非断,与山体相继越,有奔腾跳跃之势,堪称“一片石”的奥秘世界。

而在岭南,由文人士族们构造的园林代表,则是“岭南四园”:佛山梁园,顺德清晖园,东莞可园,番禺余荫山房。身为广东人,王受之曾细细品味过上述四园。自成门类的岭南园林,在他看来,最大特点是与当地潮湿闷热的气候以及人文条件配合,别有特色。

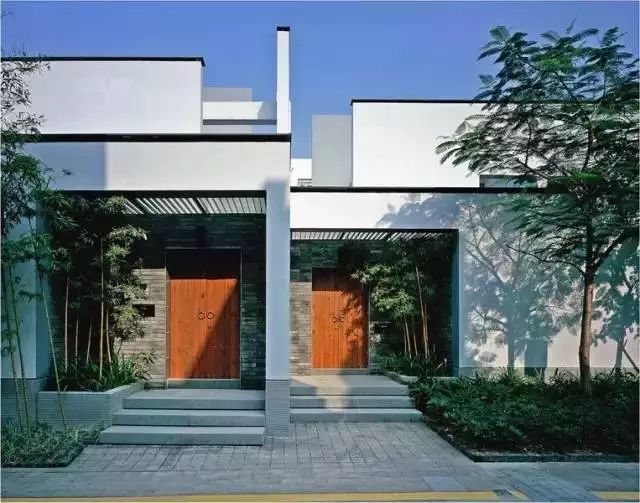

万科

“第五园”

万科

“第五园”

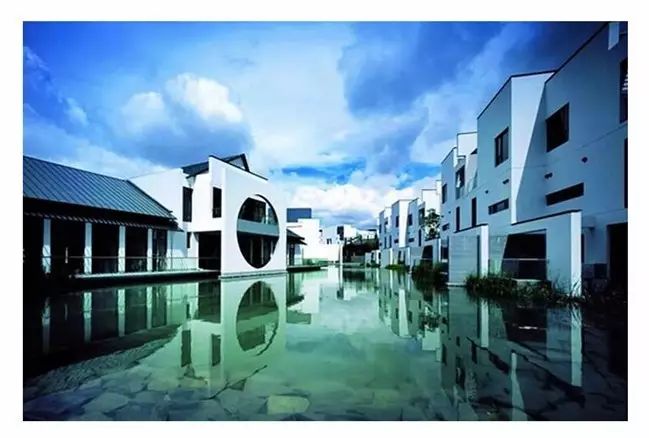

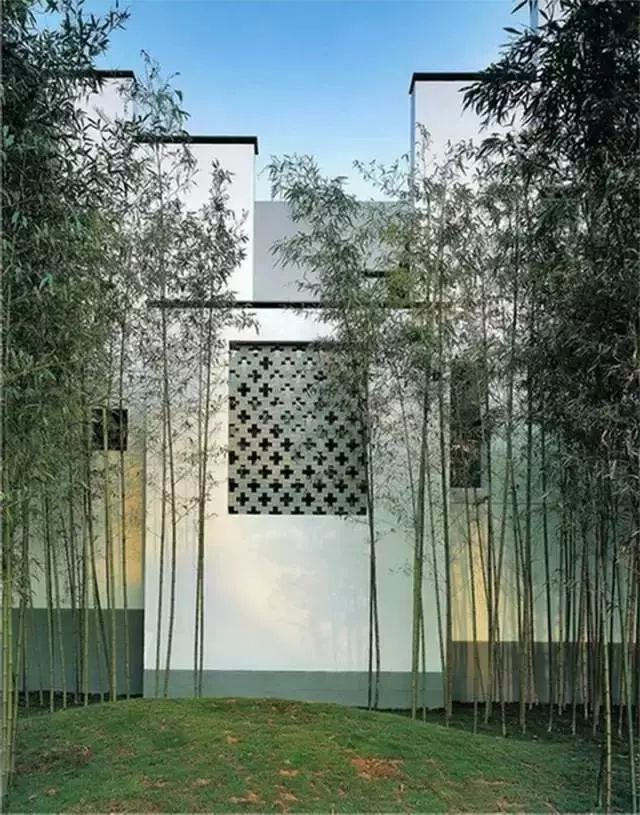

美则美矣,然而园林距离普通人的生活毕竟遥远。幸运的是,万科与中国现代设计理论大家王受之的相遇,让这一切有了可能。2004年,在万科房地产开发集团的邀请下,王受之在吸取岭南四园及徽派民居的基础上,以现代建筑元素,试图探索一种新型、南方的、中国式的生活模式:“园林层叠、出入有致、空间交错、明亮通透、湖光山色”。

2006年,万科“岭南四园又一园”的“第五园”房地产项目率先在深圳落地。植根于中国的土壤之中,“第五园”将绝壁、危崖、山谷、水洞、瀑布、步石等形成“一卷代山、一勺代水”的园居风景,以天为庐,以地为院,以墙为纸,以山水花鸟亭台楼阁作画,搭建出一片高低不同、相映成趣的风景。

11年过去了,在深圳、上海之后,第五园产品系又来到了园林胜地扬州。传统与现代,生活与艺术的碰撞,又将激发出如何的想象力?7月12日,在中国四大名园之一的扬州个园,让我们一起期待扬州万科举办的“园本中国,一个园”2017园林作品发布会。届时,三联生活周刊也将与读者一起,共同探寻园林里的中国。