作者:西装客

欢迎关注

公众号:suits_man(西装客)

世界高级定制西装传承现状

这是一个太大的话题,仅从我个人能了解的范畴给大家讲讲英国、意大利、日本、中国的现状,希望给大家提供更多的"背景资料"去了解和体会服饰的深意。

英国 萨维尔 | 传承之始

想象这是一段历史介绍,网上都有的东西不再多说。

萨维尔街上最老的在职裁缝

去年还在干 今年94

有幸认识街上几位传承4-5代的裁缝,简单聊下来都能感觉到

传承完整,积累丰富,还有极深的职业荣誉感。

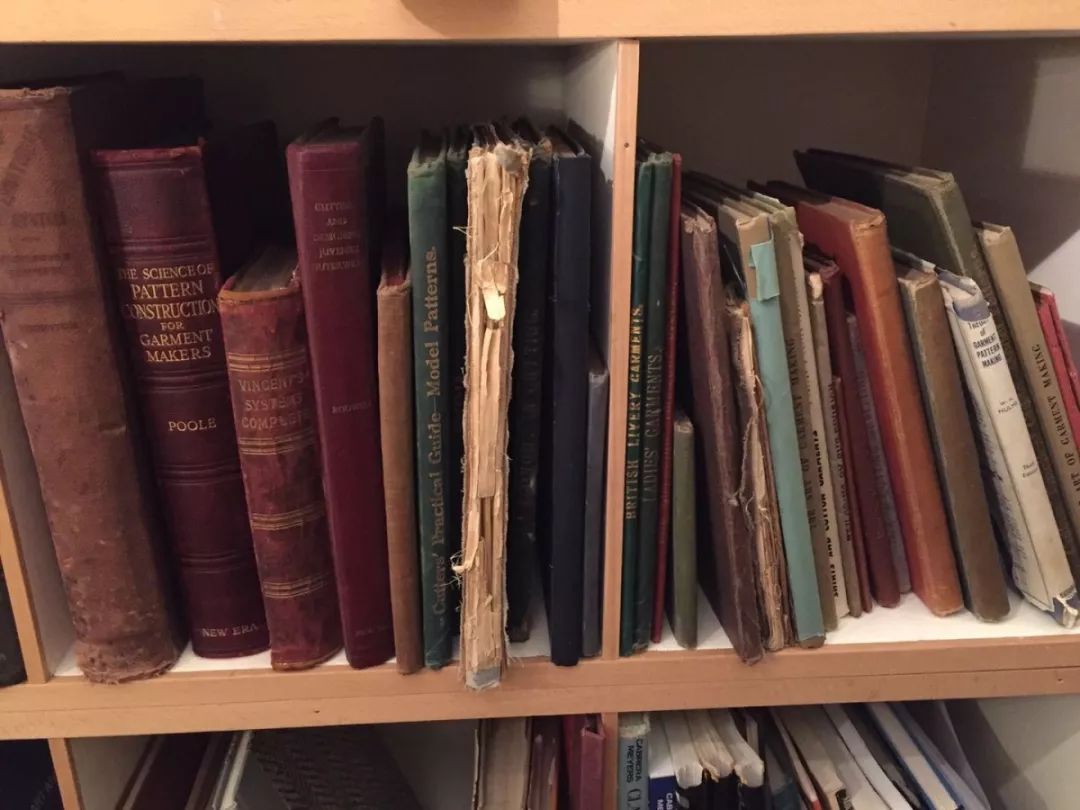

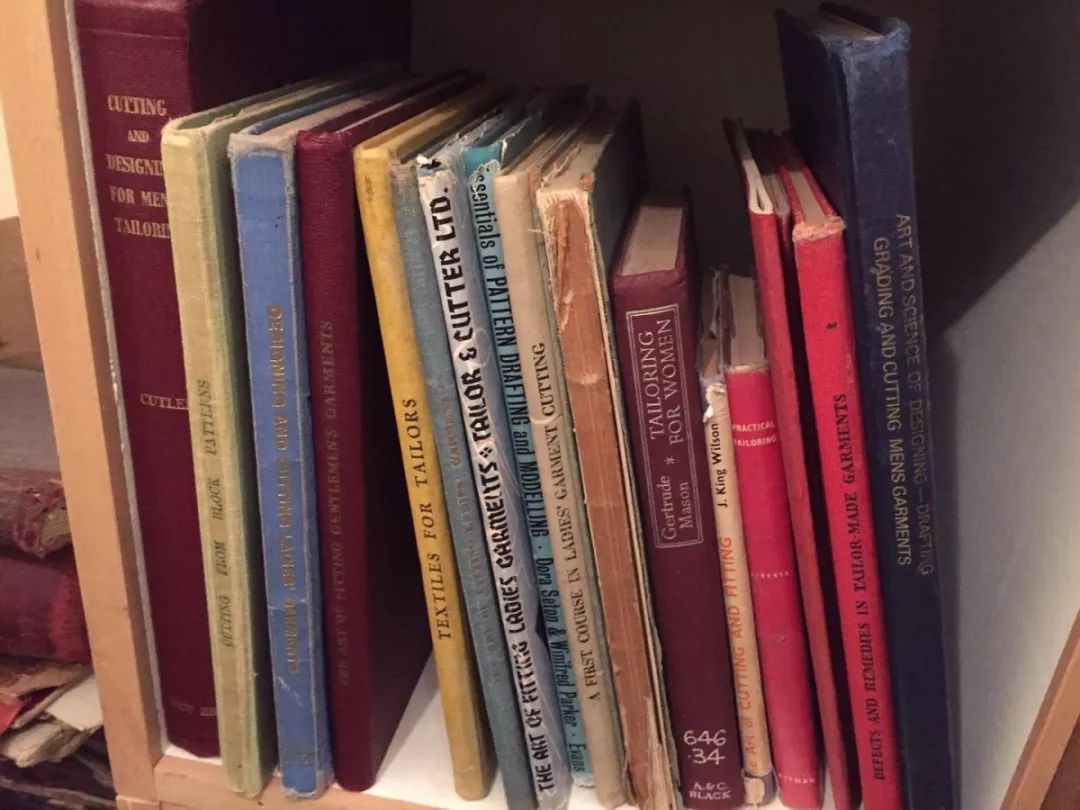

几柜子的的老裁缝书在英国裁缝家里是蛮常见的

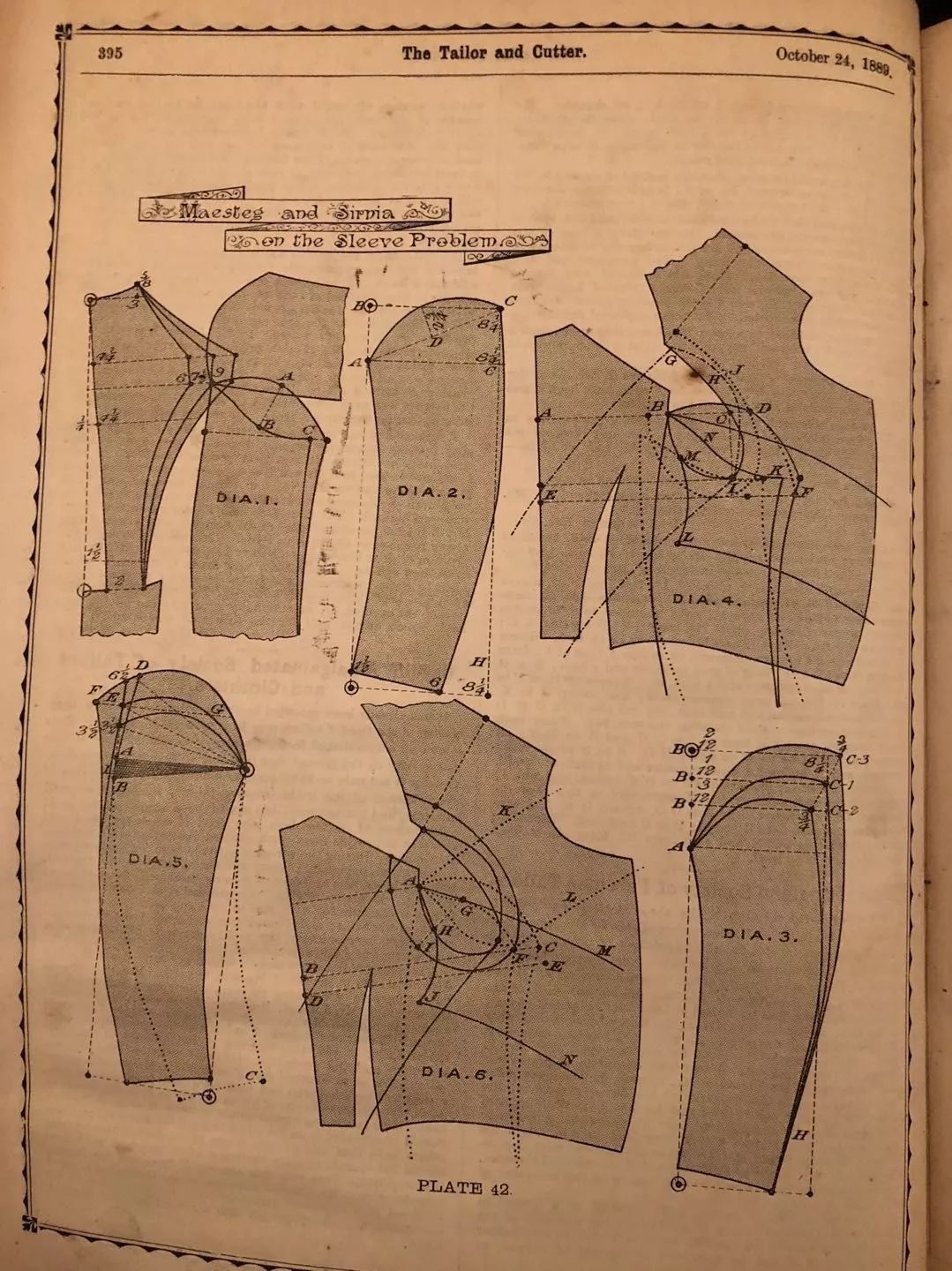

1890年出版的一本高阶裁缝指南

来自一位见过面的英国裁缝

最近120-150年之间的裁缝制作指南原书在这样的裁缝家里并不少见,甚至街上依然在营业的店铺也都

保留着开店以来(除了在战争中被损毁)几乎所有客人的纸样

。

内容完整,传承有序,我问过有没有机会在中国大陆引入此类书籍,回答是也曾有大陆出版社联系,但鉴于如今的版权状况比较恶劣,几百镑的书一到大陆就变成十块一本的情况对方是非常不希望看到的。

很遗憾。

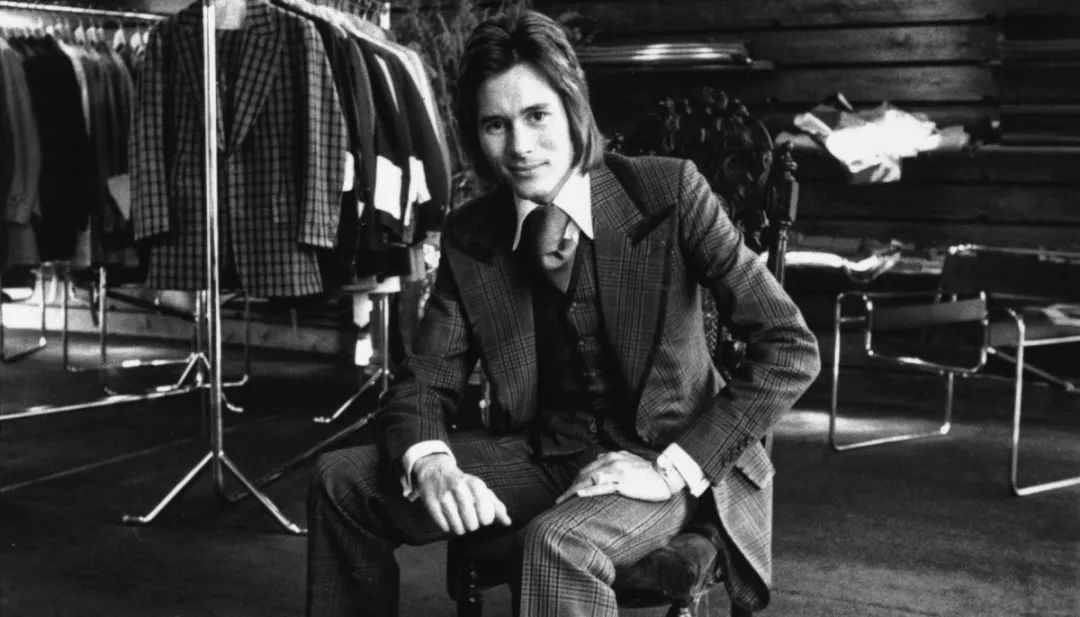

裁缝界最后的时尚教父

Tommy Nutter

在Tommy Nutter*(1970)时代之后,设计师彻底代替了裁缝时尚领导者的地位。

随着老钱家族新一代生活方式的转变,1980-2010年之间,萨维尔街经历了逐步加快,几乎崩溃式的衰落。

法国皇帝曾说"男装就是 Poole",说的正是萨维尔街名店Henry Poole,直到如今,巴黎还能见到很多Poole的老衣服

19世纪初,光是Henry Poole一家就有300多名裁缝制作来自世界各地的订单。

客人的断层,产量的减少,很多名店已经养不起自己的制作团队。"裁"与"缝"之间,只能保留维持自己风格的Cutter,

不得不把组装制作的部分外包给有认证的定制裁缝

。

这就是为什么欧洲名店如英国的Huntsman或法国的Cifonelli对新客人总是会

首先强调我们的制作团队属于自己

,或者"我们的裁缝是合同工,并非外包"。

老钱帝国如今渡过了其创造力的巅峰,街上没毛病的东西多,能在各种类型客人身上再现自己风格的能力无法与鼎盛时期相比,其中固然有面料轻量化,制作套路变化的种种客观原因,也有产业夕阳期人才凋敝的痛。

输出与输入

为了拯救这一悠久历史的传统行业,英国成立了SRBA(萨维尔街定制协会),确立了Bespoke的标准和操作规范,重新整理会员资格,维持定位,确保工艺的传承。

SRBA(萨维尔街定制协会)

其次,对内加强人员的培训,和服装相关学院建立合作,以文化传播和委托培训的形式扩大认证裁缝的规模,

并从各大名店选取最优秀的Cutter,对这些"共有"裁缝进行集中培训,使得一个能服务各大名店的公共团队被有效地建立起来,掌握核心技术的裁缝与日俱增

。

对外招收大量亚洲,中欧的学徒,并对印度日本一些高质量的工厂/个人按需进行培训,虽然一些学费高达15万人民币左右/人,但几位忙于教学的英国裁缝每年依然要在亚洲花上6-9个月的时间。

亚洲客人(包括中东和中国、日本等),亚洲团队(包括印度,伊朗,韩国,日本,中国台湾),甚至亚洲老板已经存在于英国高级定制的各个领域,并支撑着这个传统行业延续到未来。

意大利 | 风格之端

是从美蒂奇家族的王后改造法国王室开始吗?还是文艺复兴的不朽浪潮?

意大利似乎一直站在欧洲生活方式与美学的顶端,在定制领域,即便法国的cifonelli,camps de luca都与意大利有千丝万缕的渊源。

现代意大利定制,发展的黄金时代应该是1950-1970年代,随着菲亚特腾飞的意大利迅速积累着财富,老钱家族的年轻公子哥们,Gianni Agnelli、Nino Cerruti、Mariano Rubinacci带起了节奏,Caraceni、Rubinacc、Liverano & Liverano 、成衣界的Cerruti1881等都迅速建立了自己的名声与商业版图。

Mariano Rubinacci,作为50年代公子哥里的时髦偶像,靠着卓越的个人品味一步步将Rubinacci做成了最有风格和生命力的几个意大利定制西装品牌之一。

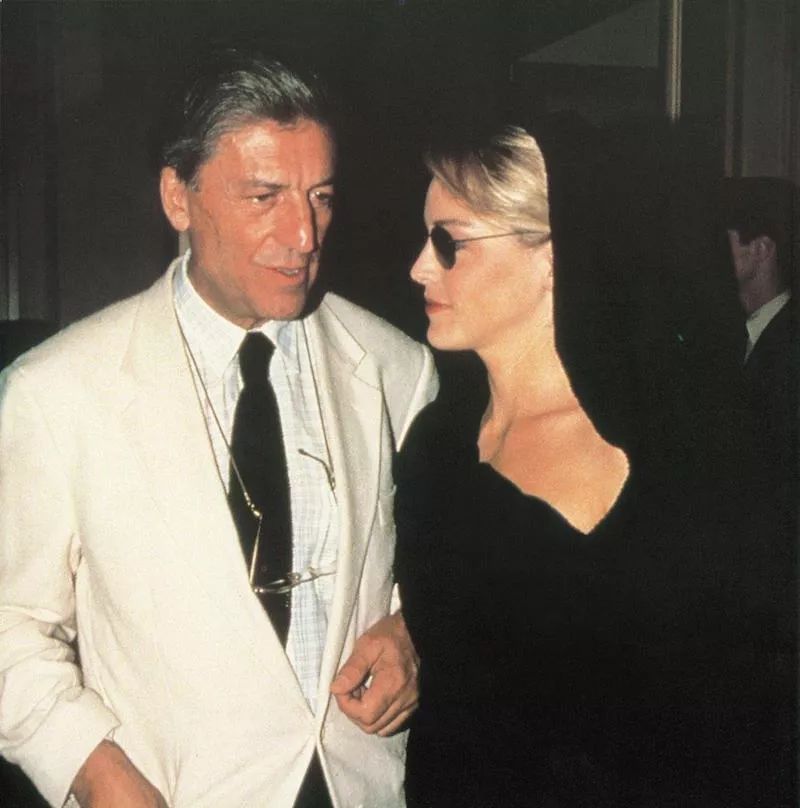

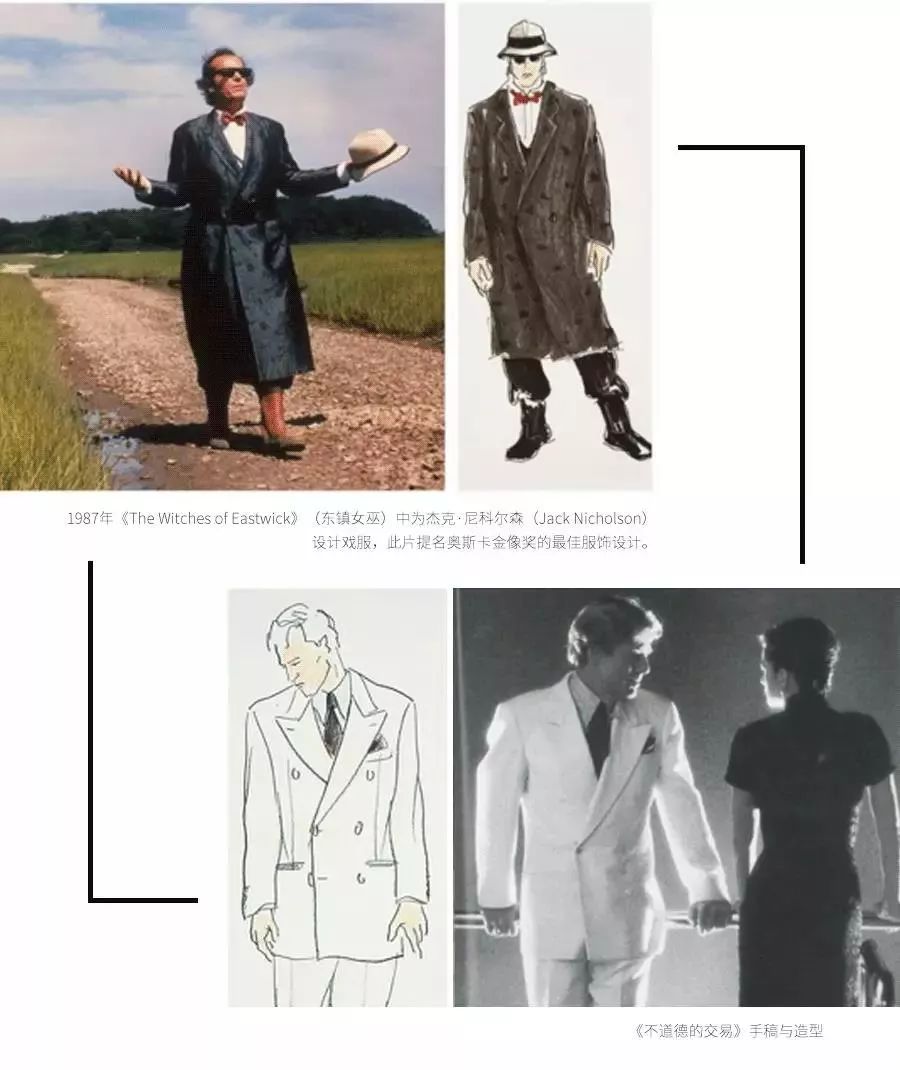

Nino Cerruti & Sharon Stone

大面料厂的公子Nino Cerruti,不但做大了祖传的面料买卖,更是靠着自己的魅力和审美做起了明星生意。

1960年代起为几十部电影设计了服装造型,更创造了风靡一时并延续至今的成衣品牌Cerruti 1881。

当年巴黎旗舰店一开张,说是洛阳纸贵可能还显得虚怀若谷了一点。

意大利时尚一时风光无两。

花无百日红,时移事易。

沉浸在纸醉金迷的时代的裁缝们习惯了提前消费,大金链子一排,小金表一打绝不只是形容而已。

2008-2009年经济危机的到来进一步挤压着市场,欧洲本地的生意几近断绝。

2010-2012年前后,光佛罗伦萨一地,约70%的定制店从此歇业,老裁缝们无力经营,只能在自家接单勉强维持生活,最差的时候一个月不一定能做到一套。

直到2013-2014年,大量日本、香港、大陆客人涌入意大利,一时几乎重现往日荣光。

米兰——佛罗伦萨——拿坡里一线裁缝们接单到手软,纽约、香港、东京、大阪、上海北京到处有意大利裁缝们的身影。

然而这股初级市场的热情并没有持续到今天,下一单在哪里,依然是每个意大利定制品牌面对的问题。

亚洲裁缝的涌入

最先出来学习的是日本人。

去佛罗伦萨也好,米兰也罢,愿意自己贴钱给师傅打工的熟练裁缝总是受欢迎的。

没有体系,没有渠道,想学就自己去敲门。

老裁缝们会让你试工,留下基础最好的学徒——就这么称呼,

其实并不会教什么,所有的东西都需要你自己看,自己学

。

假如师傅为人还不错的,可能会给你600-900欧的微薄补贴;咬定你要学的,一分不给再倒找一点学费也不是没有的事。

Sartoria Cresent 的 Satoki 可算是苦学有成

口碑也很不错的一位

而且日本人确实老实,学会了也会多给师傅干几年,颇有学艺三年效力三年的传统味道。

其次是韩国裁缝。

韩国裁缝一般是夫妻俩一起去的。丈夫学上衣和裁版,妻子学衬衫或者裤子的制作居多。

据我所知不少名声在外的当地定制,时不时会发单子给默默无闻的韩国太太们加工裤子。

韩国人就比较实际一点,学会了就撤,换一家继续,到了东家也是对着衣服就拿尺子量,学会了在当地开店直接和师傅们竞争的也不少,吃相不太好看。

2013-14年,从实物看,很多意大利大师的做工还是颇为让人怀疑。

近几年做起来的几位,几乎都逐步建立了自己的"亚洲班子",满足产量的同时,工艺水平也稳步提升,现阶段看完全是质价相符的优质成品了。

亚洲老板,亚洲客人,亚洲裁缝,亚洲学徒,亚洲人正支撑着世界高级定制的半边天。

日本 | 市场之花

西装的剪裁在日本属于"洋裁"的范畴(相对传统的"和裁"),根据上海"孤岛时期"工部局留下的一系列历史资料来看,红帮手艺最早也是来源于日本长崎,横滨等地的洋裁师傅。

日本的英式剪裁手艺已经极度的精细化和系统化,即便制衣厂的工人也有一定以上的水准(不少师从英国、意大利名店的日本师傅是关西的制衣厂工人。)

而论及经典男装市场,恐怕日本的集中度是世界第一。

大量高水平的定制店,最多的单价2万rmb以上的定制鞋店,最多的Trunk Show目的地,甚至据我所知世界上不少小众定制只针对日本市场开展业务。

很多办公楼里不起眼的几十平小店,服务的是日本政商界的头面人物。

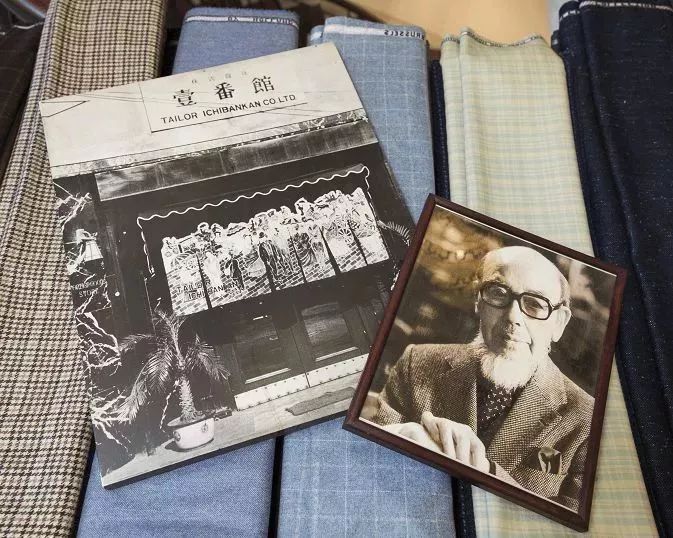

创店于1930年的

壹番館洋服店

都说日本是论资排辈的等级社会,但在定制裁缝领域,也另有一套认证的标准。

比如,本土的优秀英式裁缝,起价一般在10-30万日元之间(和香港定价水平相当),排除面料的因素,30万以上的起价是少见的。

去年途经日本,经朋友介绍去了近藤卓也先生的店Vick Tailor,给亲戚定了2套西装,最近听到反馈,似乎颇为满意,又定了3套。

近藤先生可以算是比较优秀的英式裁缝一类,定价在19-25万日元,知名鞋匠福田洋平也是他的忠实顾客。

但只要是得到认可的,国外学成归来的裁缝,无论年纪或者资历,起价可以从25-40万之间开始。

洋插队,人家是认的。

洋插队代表人物 ciccio 的上木规至,大阪工厂4年,意大利学习4年,如今订单应该已经排到1-2年后,价格高达50-60万日元。

这也促使更多年轻日本裁缝前赴后继地去往英国和意大利,不断地走出去领进来让业界保持紧张感和活力,在日本经济"失去的30年"里,依然能够感受到正向的循环。

中国 | 传承之困

断层

我说的是技术断层。

首先不要怀疑中国有全世界最优秀的那一撮定制裁缝。你能想象的几个最高端奢侈品牌的老板不少都是上海、香港、台湾裁缝的忠实客人。

台湾名店力上西服的梁师傅,他的年轻徒弟和客人有不少是蒋老师的粉丝,我见过几次实物,确实非常出色。

1920年代,一家开设在国外的华人定制店内景。

上世纪,华人裁缝正在为客人量体

我们依然保有一套完整的方法论和能驾驭"裁"与"缝"所有技术要点的裁缝师存在。

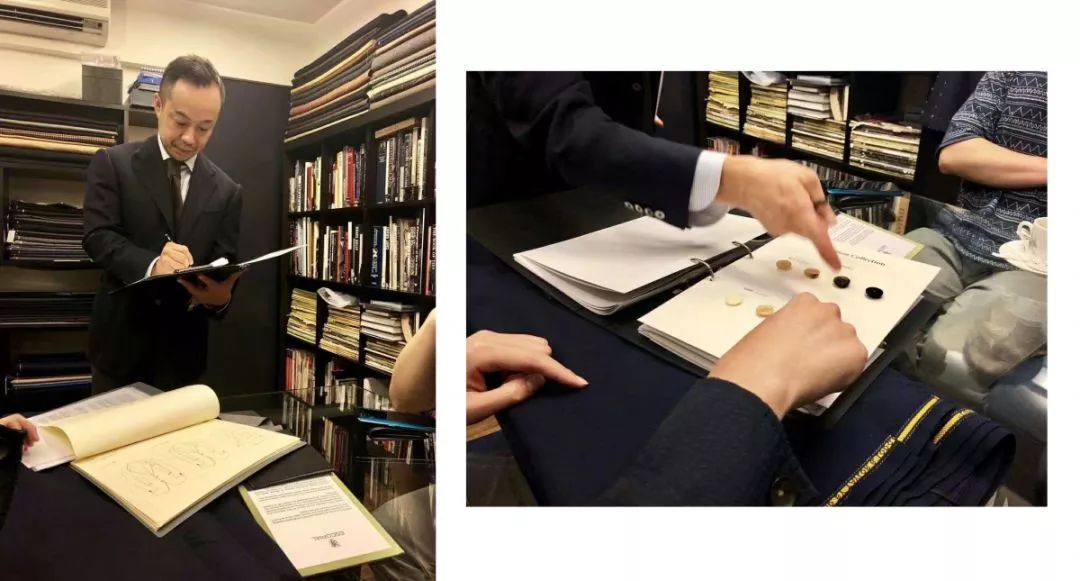

上海老店培罗蒙,东京店主理人戴祖贻,被老客人称为培罗蒙樣(さま)。

东京店位于名门酒店——帝国饭店,开业57年来曾服务美国总统福特、三星创始人李秉喆、影星高仓健等,一直营业到上世纪末,戴先生年老之后将其出让。

一方面是时代变动,一方面是近30年的产业结构变化,使得我们的技术传承在全行业来说,变得零散而片面了。

比如,2010年之前,为了应对"世界工厂"的需要,为了产量,技术变得片面而极端化,全麻衬的衣服,几乎有十几年没怎么做过。

甚至在去年,依然有在西装厂工作近10年的人反馈说根本不知道"全麻衬西装"这个概念。

(不是不会做,而是根本连这个概念也没有。)

而80年代延续到现在的老师傅,当时面料辅料体系的"全麻衬西装",和现在轻量化面料混纺辅料的做法,又是完全另外一回事了。

我们不是沿着产业的逻辑线性发展的,而是开放后在世界工业体系中去占据一个位置,很多"必经之路"我们是直接跳过去的。

三个难点

首先是不会教。

70-90年龄段,还有一批技术传承完整的老裁缝师。

我认识几位50多岁的师傅,大都是这些老裁缝的徒弟,长一点的跟着师傅已经20-30年,但依然不敢说自己全学到了。

往往不会做的地方,师傅可以几个小时给你讲一个问题点,说明各种情况,直到你清楚明白。

但你要说从头到尾成体系的教,师傅也不是不想,而是没有这个能力。

毕竟裁缝这个行业在我国是缺乏社会尊重的,这几年提倡起"匠人精神",但是真正的匠人其生活和生存状态并没有质的变化。

日本将优秀的匠人称为"人间国宝",其待遇、津贴和社会尊重完全可以与我们的院士们相比。

这也导致在中国,裁缝是退而求其次的一种职业选择,

往往没有很好的生长环境和教育背景,要求其梳理和表达整套技术体系确实是困难的。

而又因为技术是其社会尊重的唯一来源,和裁缝探讨技术和怀疑其社会价值是一个性质,这又限制了技术体系的互相渗透和借鉴,加深了片面化。

其次是不肯教。