护照是为我们提供庇护的身份证明。那本卷角的小册子上承载着我们到国外游历时的开心回忆,对于那些生活中没有护照的人来说,这不仅是他们出门旅行时的障碍,也阻碍了他们获得各种形式的安全保障。护照是如何成为我们所有人生命中至关重要的一份文件的?本文记述了护照的发展历史:一份因对战争、贸易和移民恐惧而形成的文件。

2018年4月10日的早晨,美国华盛顿特区的普雷特曼联邦法院大楼(Prettyman Federal Courthouse)前,150多人争先恐后地进入了一间装饰华丽、镶有木地板的法庭。他们在那里等待着入籍成为美国公民。

大卫·斯托里(David Storey)是其中的一员,他是一位新闻制作人。斯托里出生于苏格兰,16岁的时候来到美国,在纽约一所高中当交换生。但那已是24年前的事了,从那时起,斯托里便再没有回过苏格兰。

那天早上,他穿了一套量身定制的蓝色西装和一件笔挺的白色系扣衬衫,戴了一条格纹领带,打扮得十分讲究。他的座位被安排在前排,正好对着讲台。两位法官将在那里主持一场仪式,而他则即将成为美国公民。

在排队等候了许久之后,斯托里收到了一个白色信封,里面装满了官僚主义的影子:一张选民登记表、一张护照申请表、一份美国入籍宣誓词复印件和一面用胶水粘在木棍上的小国旗。斯托里觉得,那天早上的一切都显得虎头蛇尾。

“我原本在头脑中设想的场景是:大家挥舞着国旗,法官会发表振奋人心的演讲,但现场只有一堆负责行政事务且脾气暴躁的法庭书记员,”他说道,“我想要的入籍仪式是,‘这是您的护照。欢迎加入美国。’”

斯托里回到位于布鲁克林的家之后,第一件事就是赶紧去邮局申请护照。“对我来说,护照是我真正成为公民的标志。”他说道。

护照虽小,却是有史以来最复杂、最令人烦恼且最具法律效力的文件。对于有些人来说,这本小册子看起来就像是一本私人日记——我们在周游世界时会放在床头柜上,藏在旅馆保险箱里或贴身保管的东西。翻开它会勾起我们的怀旧之情——每一枚戳记都代表着一段我们在国外所度过的美好时光。不过,夹在硬纸板压膜封皮内的这数十页纸,也包含了从圣经时代到文明世界的一段悠久历史。人类的技术进步都储存在了护照里。

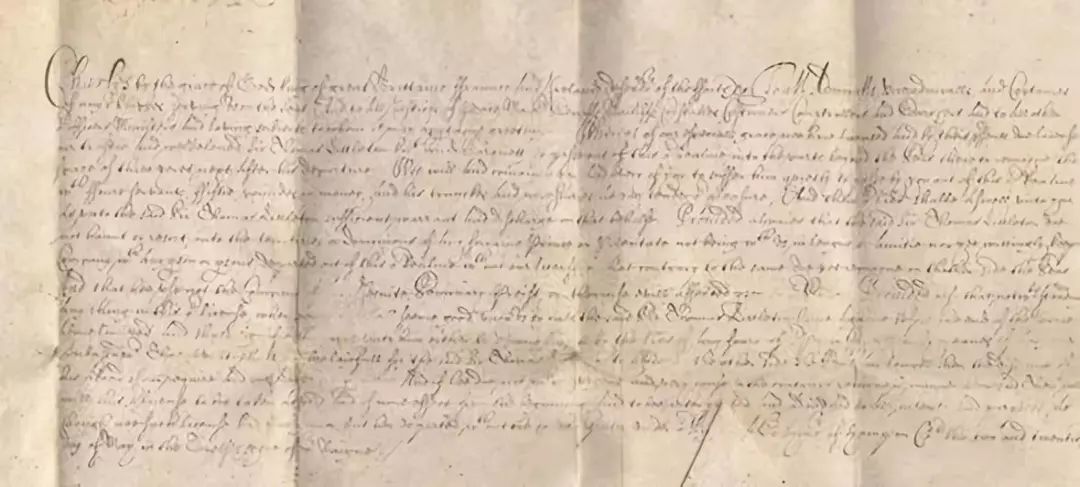

护照一词最早于15世纪出现于法语中(passe-port),来源于“通过海港”之意。根据美国东北大学教授克莱格·罗伯特森(Craig Robertson)所著的《美国护照:一份文件的历史》(The Passport in America: The History of a Document)一书记载,护照在历史上是有先例的:希伯来《圣经》中的《尼希米记》(Book of Nehemiah)记载了一个发放旅行文件的早期事例。“如果我让国王龙颜大悦,”这段话是这样说的,“可以给我写几封信……当作通行许可证吗?”

依罗伯特森所言,除了外交或军事理由,护照在历史上的大部分时间里都不是非存在不可的。在工业革命之前,普通的民众几乎不会迁徙流动。

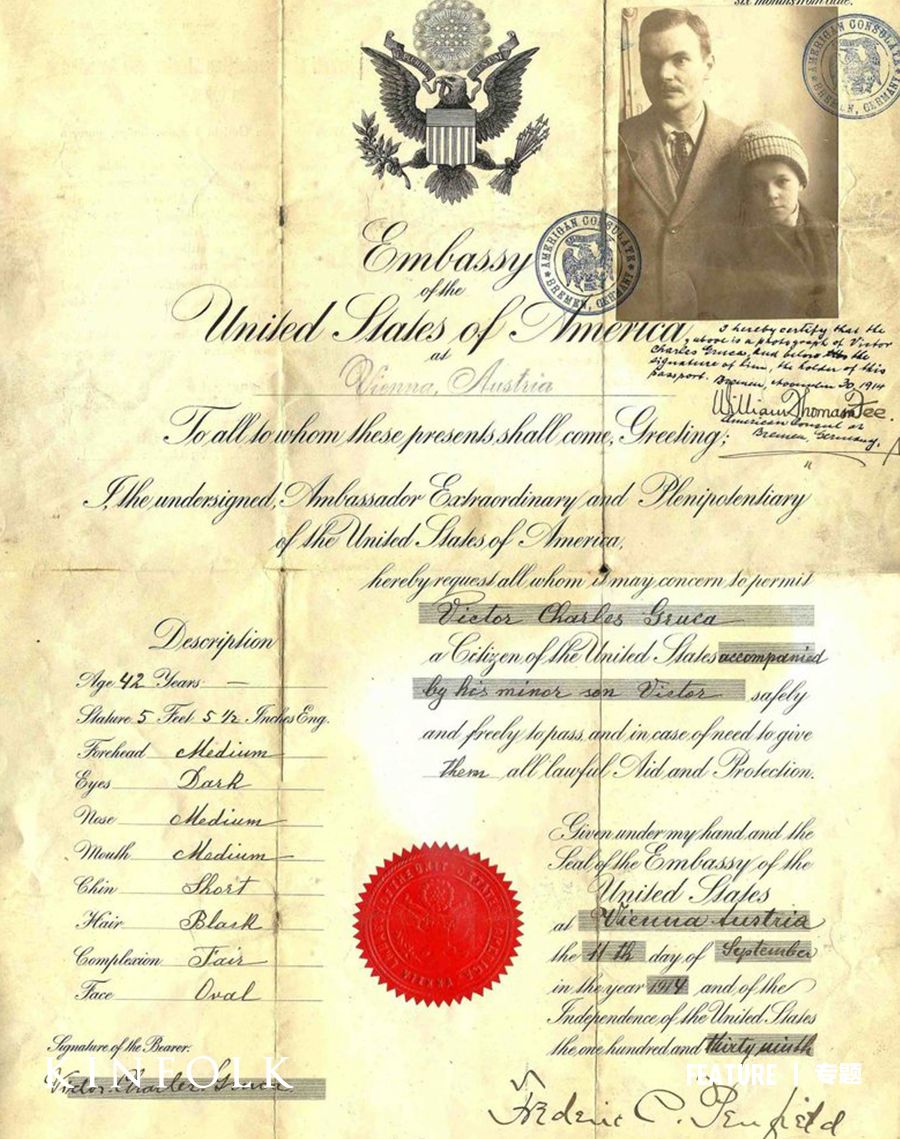

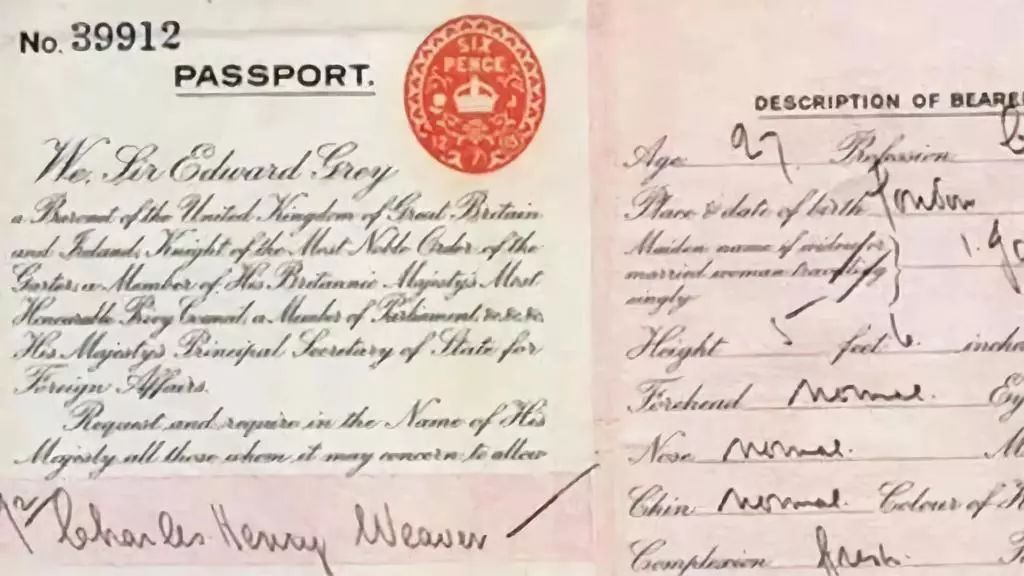

18世纪末,新大陆首次出现了第一版护照。罗伯特森讲述了本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)的一个故事:这位美国开国元勋需要通过一种看上去很官方的方式,把一位国会议员从这个新生国家送到荷兰。富兰克林一向创意十足,他用法语写了一份passe-port,请求荷兰给予这位国会议员及其仆人提供一趟为期一个月的安全之旅。他将这页纸打印了出来,并在上面签名。于是,第一本美国护照就这样诞生了。

在这些早期的事例中,护照并没有显示文件持有者的国籍或身份。人们或多或少相信,文件持有者就是文件中所记录或描述的那个人,也相信与他同行的人是其妻子、孩子或仆人。包含身份信息在内的特殊护照只发放给那些自由流动权可能存疑的人,其中包括自由的非裔美国人、离异妇女以及寡妇。

“( 现代) 护照的产生并不是为了让人自由旅行。”《世界公民:全球公民时代的到来》(The Cosmopolites: The Coming of the Global Citizen)一书的作者阿托莎·阿拉克西娅·亚伯拉罕米安(Atossa Araxia Abrahamian)说道,该书调查了21世纪护照与公民身份的交易。“护照是一种留人的方式:初衷是为了对本国公民负责,确保他们不会去那些不该去的地方。”各州需要确保其公民不会逃避法律或征兵令。

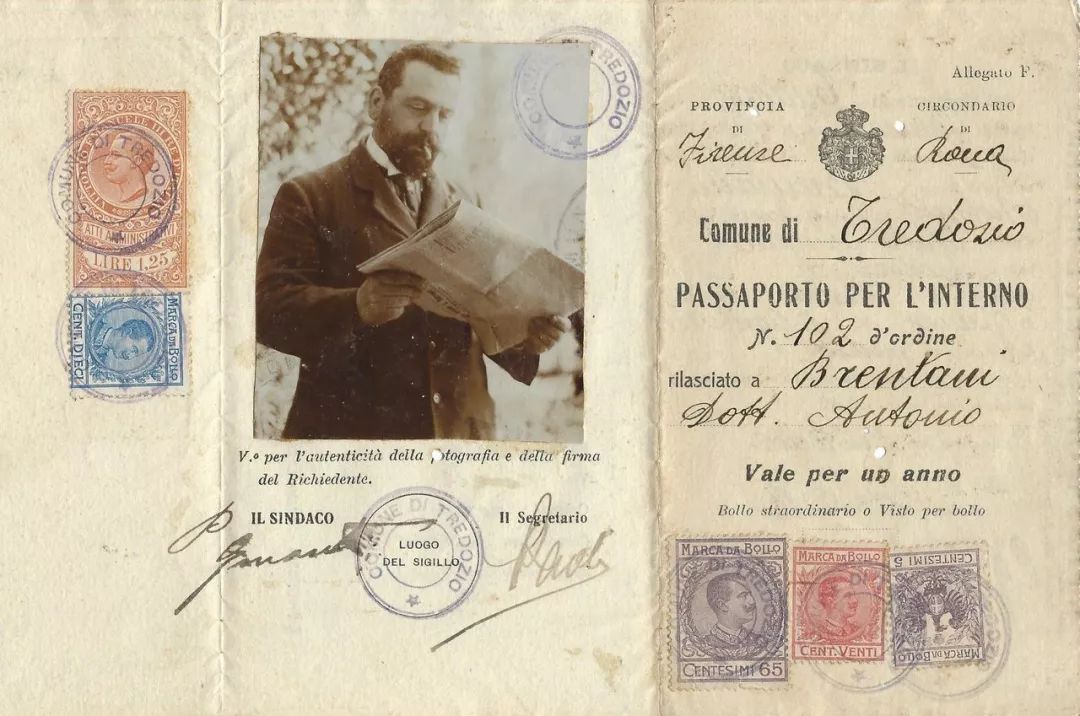

在此期间,一位在法国工作的警官阿方斯·贝蒂荣(Alphonse Bertillon)震惊于政府随意的罪犯识别方式。他想出了无数方法来辨认不同的外貌特征,并帮助官员们区分不同人的身份。贝蒂荣的一大持久贡献便是指纹,世界上许多国家的护照都包含了这一特征;而另一项则是(警方存档识别罪犯的)面部照片,其中一个版本便是现代的护照照片。

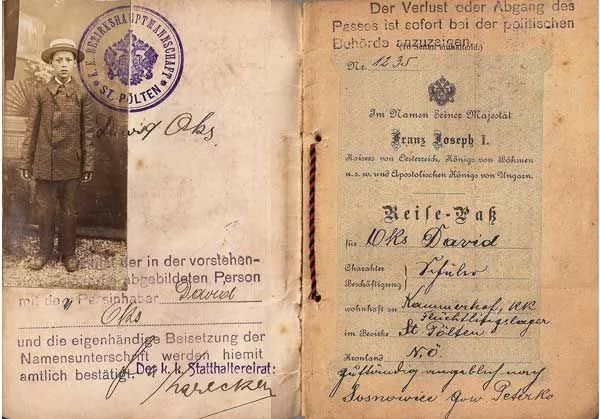

在两次世界大战间的这些年里,围绕护照设计和发放的问题,一个官僚机构应运而生。此外,一系列关于护照的国际会议也在1920年首次举行。护照变成了一本形式标准化的文件,从单页纸——对折之后再对折——逐渐演变成了一种官方文件,让政府得以追踪、整理,以及如罗伯特森所说的,识别“罪犯、精神病人、穷人和移民”。

在那个时候,护照开始赋予其持有者公民权利和特权。在世人的记忆中,护照——那本揣在包包口袋里的老式小册子——明显一直作为现代最复杂问题的总和而存在:国家崛起、国际关系、种族政治、性别政治、阶级问题以及国家安全方面的技术进步,这些都是后9·11时代的特征。

现在的护照不仅给予一个人出游的权利,也象征着留在原处、落地扎根、安家落户的权利。确实,现在只有40%的美国公民持有护照,其中一个原因或许是他们觉得自己国家的未来以及他们所处的地方相对安全。不过,如果这个家变得危险,护照就可以让持有者出门寻找其他避风港;它也是祖国的一部分,承载着它的一些法律和保护制度。

默罕默德·科沙瓦兹(Mahmoud Keshavarz)是一位驻瑞典的设计学者,他即将出版新书《护照的设计政治学:物质性、固定性及异议》(The Design Politics of the Passport: Materiality, Immobility and Dissent),探讨这份文件的抽象复杂之处。

他写道,尽管“护照经常被定义为国家政府发行的一本小册子,它认定持有者为该国公民,并准许其在国家的保护下出国和归国”,但是它也“参与对这个世界的操纵”。

他以一个与文章开头大卫·斯托里截然相反的故事,开始了这本与护照的设计政治学相关的著作。科沙瓦兹向我们介绍了一位名叫内马特(Nemat)的16岁阿富汗少年,住在瑞典的他并没有任何身份证明文件。他和家人被迫逃离因美国而发起的阿富汗战争,一家人于2002年首次离开祖国。他们前往伊朗,加入到全球数百万难民(或者无国籍无证明的人)的行列中。内马特一家受够了因为无护照生活而带来的不稳定性和危险,于是几年后他们回到了故乡。然而,纷争地带的生活再次把这个家庭驱往伊朗,而这一次内马特发现他居然独自一人坐在一辆卡车的车厢中,并且在武装警卫的鼻子底下安然偷渡过了边境。

科沙瓦兹写道,这名少年于是决定再次离开伊朗,只不过这次他选择前往欧洲。内马特想要一本护照,但他不想要阿富汗的。他想要“一本可以保证他在这个世界上有一席之地,让他可以自由生活、并追求梦想的护照”。出于对护照的渴望,内马特偷渡过边境,离开中东并只身前往瑞典,开始了与家人分居两地,享受不到任何保护性福利的无证生活。

科沙瓦兹认为,正是护照——环绕它的体系以及它所驱使的活动——设计出了“在世界上存在、流动和定居的条件”。它的能力因国而异——新加坡的护照是目前世界上最有用的,它的公民可以自由进入全球127个国家。而阿富汗的护照则是最无用的,它的公民只能自由进入其他5个国家:多米尼加、海地、圣文森特和格林纳丁斯、密克罗尼西亚以及科特迪瓦。

有些人没有护照,而有些人则有很多本。《世界公民》一书的作者亚伯拉罕米安便是这样的例子,她在一个国家出生,父母是另一个国家的人,她后来在第三个国家长大,现在则居住在第四个国家。

亚伯拉罕米安的父母是伊朗公民,他们希望女儿能够有一本加拿大的护照。“我的妈妈十分想让我在那里出生,所以她在怀孕晚期的时候登上了一架飞往加拿大的班机。尽管她对那个国家一无所知,但他们不希望我每次旅行都得办理签证。如果我在加拿大出生的话,就可以永远地避免这种情况发生了。”亚伯拉罕米安解释道。

除了伊朗和加拿大的双重国籍之外,亚伯拉罕米安还是瑞士公民,而她现在居住在美国。“我感觉不到丝毫的国家认同感或自豪感”。她说道,但由于她父母的这段经历,她在成长的过程中非常清楚地意识到了“因为护照所在国家的不同而带来的歧视和限制”。

大卫·斯托里并不认为他拿到的美国护照是理所当然的。“我清楚地记得那一天早上的情景,”斯托里说道,“我听到邮差在楼下的院子里打开了邮箱。我知道它就在那里,因为我在网上追踪了物流信息。当我听到邮箱‘砰’地一声关上时,我立刻跑到了楼下。”

斯托里独自站在位于布鲁克林的公寓大楼的院子里,手里拿着信封站了一分钟。“我笑得合不拢嘴,”他说道,“因为我拿到了护照。这比其他任何事情都重要。”拆开包裹的时候,他立刻翻到了附有他照片的护照首页。他渐渐露出笑容,并感到如释重负。他终于有了一种强烈的归属感。当我们带着护照出门旅行时,政府会通过护照来追踪我们的行踪。事实上,我们甚至都没有护照的所有权:它们是属于国家的,国家可以在认为必要的时候收回它们。亚伯拉罕米安表示,有些人认为在未来十年左右的时间里,护照将被淘汰,成为历史的纪念品。许多政府已经在利用生物统计学、指纹、虹膜扫描和面部识别技术来识别哪些人属于或不属于自己的国家。这是护照的另一种演变形式,尽管这一次没有国家的印章、座右铭和徽章这些可见的检验标准。