编者按:昨日,琼瑶女士离世,她在遗书中写道:“我不想听天由命,不想慢慢枯萎凋零,我想为这最后的大事‘作主’。”她的离世,引发了该如何面对死亡的讨论。

本文选编了全现在、学人scholar采访

《最好的告别》一书的译者彭小华的相关内容。在2020这个疫情之年,彭小华从美国飞回中国,面对着生命中一场漫长的告别:她91岁的老父亲生命垂危,已接近了人生的终点。经历了因集中隔离无法赶到父亲身边的忧虑,面对着与死亡“战斗”的父亲,她心中的疑问是:如果在生命的最后,治疗不再是为了挽救生命,而是为了延缓死亡,那又有什么样的意义?病人的自主性和生命的尊严又何在?她通过一本本译著和一系列文章,尝试“改变中国人的死亡叙事”,但这一切,看起来并不容易。

文|江雪,“

全现在”授权转载

下午4点半,终于到了ICU的探视时间。早已等在门口的彭小华,穿着防护服,带着帽子、口罩,第一个走了进去。

“爸爸,我回来了……”她唤着父亲,一只手抚摸他的额头,一只手握住他的手。那手是消瘦苍白的,原本无力地垂着,此时仿佛突然有了力气,和女儿紧紧相握。

没有流泪,没有哽咽,彭小华像以往回家一样,俯身在父亲耳边,平静地告诉他自己从洛杉矶好不容易回国的经过,告诉他外孙女好好的,也告诉他,自己这次不走啦,会一直陪着他。她相信声音的力量。因为在人体的器官中,听力的功能最后才丧失。此时此刻,父亲大部分的意识已不清楚,但她从父亲的眼神里看出,他知道自己的小女儿回来了。

这是2020年11月9日的下午,成都市第一人民医院重症监护室。从美国回到中国、刚刚结束了在广州集中隔离14天的彭小华,终于见到了生命垂危的91岁老父亲。在她开始隔离的第一天,父亲就被下了病危通知书。她当时就向广东、四川两地申请提前解除隔离,但最终未获批准。这位《最好的告别——关于衰老与死亡,你必须知道的常识》一书的译者,此时说,在隔离等待的时间,她其实已在心里完成了对父亲的告别。“还能见到他,对我来说就是赚了,就是惊喜。如今我不会再鼓励他战斗,一切顺其自然。”

彭小华,1967年生于四川夹江,资深心理学研究者,咨询师,学者,译者。2015年,她翻译出版了《最好的告别》一书,并在那之后,悉心投入“临终关怀”、“死亡尊严”等议题,她所希望的,是“改变中国人对死亡的悲苦叙事”,让人们对死亡有一个正确的认知。她最新的两本译著是《好好告别》与《好死的艺术》,作者分别是英、美资深的安宁疗护医生,衰老、临终、死亡研究者。关切的主题依然是临终关怀以及如何对待死亡。

《最好的告别》

“中国人一直忌讳谈论死亡,我希望死亡一词能在中国的语境里脱敏。人们能认真地谈论死,好好地谈论死,谈论何为有尊严、有意义、轻松、自然、愉快的死。”彭小华说。这也是她将自己最新完成的一本译著定名为《好死的艺术》的理由之一。

11月10日,见到父亲的第二天,在她和哥哥的要求下,病危的父亲被从ICU转入普通病房,便于亲友们来陪伴探视。她决定,在接下来的时间,她要像在2019年陪伴母亲一样,在关键的时候做出正确的决定,尽量让父亲少受痛苦,陪伴着他有尊严地走过生命最后一段的时光。她也考虑着,如何像《最好的告别》一书的作者阿图医生一样,在处理父亲后事时,尽可能尊重他的心愿,并为父亲在世间留下他的精神遗产。

死,向来是中国人忌讳的一个词,彭小华却从来没有谈论这个词的禁忌。

生命对死亡最早的印象是在两岁。那是1969年初夏,吃杏子的时节。父亲在成都工作,她和母亲还有哥哥一起寄居在乐山夹江县的农村。家附近就是成昆铁路。一天,哥哥带着她,和一群孩子在铁道边玩,火车突然疾驰而来,所有的孩子都一哄而散,只剩下两岁的她一个人站在铁路中央。

等火车呼啸着过去,人们都凑上来,等着看孩子的尸体,没想到她却摇摇晃晃地从枕木中间站了起来,毫发无损。母亲冲上来紧紧抱住她,而她说的第一句话是:“火车从我头上过去了,我害怕。”

这个故事是彭小华的家人一直津津乐道的一个“传奇”。在彭小华的童年和少年,总是无数次听家里的亲戚朋友提到这件事。事实上,她“大难不死”的经历,除了这次,还有一次:母亲在冬天的河边割猪草,让她靠着背篓。突然发现孩子不见了,扭头才看到她在河里挣扎,赶紧一把拉了她上来。

长大以后,彭小华关注中国当代史,才渐次明白,她生命中关于死亡的记忆,和那些匮乏、灰暗或者疯狂的年代有关。

父亲生于1930年,母亲比他大两岁。1948年父母结婚,父亲当时还是学生。1950年,父亲去参加志愿军,从此与母亲相隔迢遥千里。不过父亲还没有参战,战争就结束了,他被就地转为海军,驻扎在青岛。1957年又考入复旦大学读书,1962年分配到四川大学工作,旋即又遭逢文革……一直到1979年,母亲都一直带着孩子独自在农村生活。

1958年,彭小华的父母在上海合影。当时,父亲在复旦大学读书,母亲从四川去上海探亲。

彭小华记得,小时候,在昏暗的油灯下,母亲总是讲起自己年轻时夭折的另两个女儿。一个是在1952年,父亲远隔天涯,3岁的女儿得了重伤寒死掉了。还有一个,是在1962年的大饥荒年代,又一个3岁的女儿死在了她的怀里。

母亲是个很会讲故事的人。那些艰难的岁月,痛失女儿的经历,经由她的讲述,让敏感多思的少女彭小华,在心中深深地种下了一粒关切“生命与死亡”的种子。

1979年,一家人在成都团聚。父亲是四川大学的历史学教师,一生耽于学问,桃李遍天下。母亲在早年夭折了两个孩子后,生了一儿一女,即彭小华和她的哥哥。两个孩子的生活都让母亲满意,她早年的苦难终于在晚境得到补偿。

1984年,彭小华从四川大学毕业,她读的是外语,分配到了四川省人民医院,负责医学资料的翻译工作等。那段时间,她和同事一起主持翻译了一本《当代急诊医学治疗手册》。这本书有200多万字。也是在翻译这本书时,她第一次知道了“临终关怀”这个词语。那是1990年代初,“临终关怀”的概念在中国还非常陌生。她记得自己当时深受震撼。

往后的日子,她在医院工作,也在医疗企业兼职,在很长的时间内,家里总是有亲戚来找她到医院看病。她看到了太多的死亡,亲属的悲痛,以及病人无尊严的离世。她到现在记得,是在某个春天的夜晚,午夜梦回之际,她在心中,暗暗对着虚空发誓:生不能由我,死一定要由我。

多年以后,她回望,才发现这是她在中年之后,关注死亡议题、一心在中国推广临终关怀与预立遗嘱观念,并决心以此作为后半生事业的最深层原因。

彭小华和自己的父亲彭静中在一起。父亲是四川大学历史系教师(受访者提供)

2014年,第一次看到《最好的告别》一书英文版时,彭小华是在美国的洛杉矶。此前的她,读博士,创业,离婚,从大学辞职,一心想开始过一种“比较自由”的生活,做一些自己真正喜欢的事情。

她先是读到了纽约时报上关于《最好的告别》一书的书评。这本书的英文名是《Being Mortal: Medicine and What Matters in the End》,直译是“终有一死:医疗和临终重要事项”。是美国一位医生真实的思考和记录,梳理了美国社会养老的方方面面,以及医学界在面对末期病人时,采取的各种不当处置。

她的心立即被触动了。一方面,多年来,她一直都在关注这个议题。年轻时还曾多次想过做临终关怀的事业,可惜没有机缘实施。另一方面,自己人到中年,父母年事已高,必将面临衰老与死亡的议题。她希望能学习相关的先进理念,为陪伴父母到人生终点,以及自己未来面对这些问题时,做知识和思想上的准备。

“看了几章之后,我就下了决心,一定要介绍这本书到中国。哪怕找不到出版社,我也要先翻译出来。”彭小华回忆。幸运的是,很快就有朋友打听到,国内有出版社愿意出版,而且已买了版权,正在找翻译的人。

双方一拍即合。彭小华用半年的时间翻译完了这本书。她原定的书名是《生命的余韵》。出版社最终确定书名为《最好的告别》。事后她觉得,这个书名确实更吸引人阅读。

原书的作者叫阿图·葛文德,是一位印度裔的美国医生。阿图医生是哈佛医学院教授,世界卫生组织“全球病患安全挑战项目”负责人,也是白宫最年轻的健康政策顾问,被称为当时影响奥巴马医改政策的关键人物。这位技术精湛的医生,也是一位作家,写过多本关于医学以及生活的书,还是《纽约客》的专栏作者。

“在过去的几十年里,医学科学使得数百年来关于死亡的经验、传统和语言过时了,并给人类制造了一个新的困难:如何死。”在书的开始,阿图医生就开宗明义。

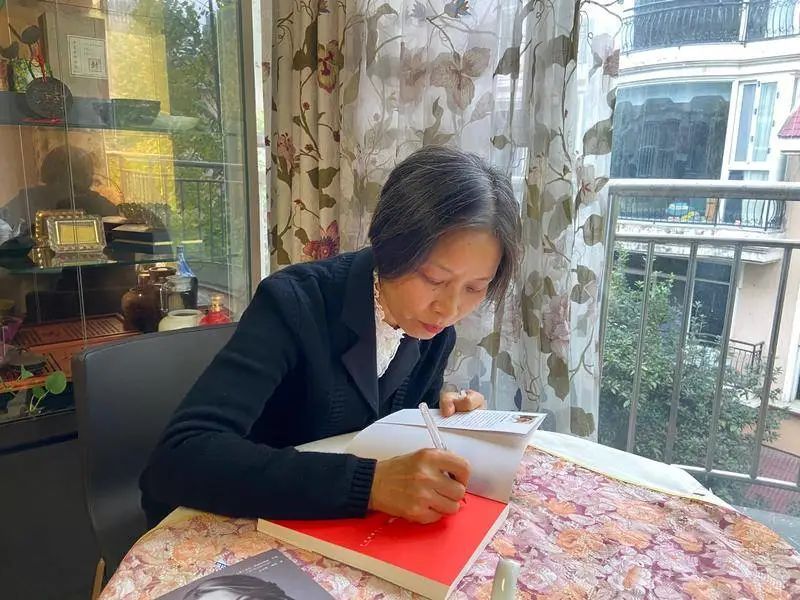

2020年11月13日,彭小华在自己的译著上为读者签名 (江雪摄)

在这本书里,阿图医生讲述了自己的父亲,以及许许多多美国老人,在面临生命终点时的遭遇。阿图的父亲也是一位医生,2006年因颈部疼痛引起左手麻木,核磁共振显示他的脊髓里长了个瘤子。

阿图的父亲请来两位神经外科的医生给自己做建议。他选择了延期手术而非立即手术。在做手术之前,他做了自己要做的一系列事。手术又为他争取了两年半的宝贵时间。在手术前后的这些时间里,他坚持临床工作、慈善活动,继续打网球,和孙子孙女们在一起,还回到印度的故乡探望家人,自己订立了遗嘱。

在第二次手术之后,因病情发展,阿图的父亲需要化疗,但他最终决定放弃。因为他认识到,化疗对改善他的身体状况已不会有任何意义。他最终接受了家庭善终服务:有“姑息治疗”的医生帮他调整药物,减轻呕吐、疼痛等症状。有专业的护士上门探视。也有人提供健康护理服务:洗澡、穿衣等等。

最终,阿图的父亲是在家中,而不是在养老院里去世。去世前,他的亲人陪伴在侧。

翻译这本二十多万字的书,彭小华说她印象最深的是,在美国,对老人和临终者的关怀理念已被广泛接受。死亡已不仅是一个身体事件,医学事件,更是一个精神事件,情感事件。一个人在临终时依然希望享有正常人的隐私和尊严,而美国社会对这种基本的需求已有了相当的准备和回应。大量的养老机构在探索不同的方式,满足老年和临终者的精神需求。

另外让她印象深刻的是,作者的父亲也是一位医生,但他关于身后的遗嘱则是精神性的。临终前,他依然关心着他在故乡建造的学校,以及那些修桥铺路的事业。他的遗愿之一是将自己的骨灰撒入故乡印度的恒河。

在生命的最终,这位医生留下的,不是亲人呼天抢地的悲痛,而是他留给自己的社区和亲人们永久的精神遗产。

彭小华说,在中国,她从小就见到过很多葬礼。葬礼上,或者是亲属的哭天抢地,或者是“喜丧”的喧闹。中国人的葬礼更多的是亲属之间的人情往来,和逝者本人其实并无多少关系。

2016年,彭小华在美国的婆母去世。婆母临终的日子,她陪伴左右,也全程参与了葬礼,深深感受到中西方文化的不同。为此,她写了《东西方葬礼的不同意趣:哀悼逝者VS庆祝生命》一文,文中说到,对比而言,中国的葬礼,主旨是对逝者的悲悼,而西方葬礼的主题,大约是受基督教文化的影响,更多的是庆祝逝者的生命。

她记得,婆母去世后,没有隆重的仪式,只举办了一个典雅简洁的追思会。追思会上,有婆母的家人、朋友发言。儿子全面地总结了母亲的一生,同事追忆了他们的友谊、共事的经历,邻居则追忆了他们之间的交往以及有趣的交谈。每个人的发言都充满了细节,不带任何悲戚的成分,在轻松愉悦的氛围中,亲友们温馨地回顾了婆母的一生,中间不乏轻快幽默的笑语。

在彭小华的就近观察之中,西方的葬礼是以逝者为中心的。当你参加完一个葬礼,往往会对逝者的生平、阅历、成就、个性,以及与家人、朋友的交往有比较完整的了解,“说精神上得到了升华,毫不为过。”

她也记得,婆母在世时,她和丈夫给予了温馨的陪伴,那些日子,也成为她美好的记忆。在追思会上发言时,她成了唯一一个掉泪的亲人。事后她想,这或许也和自己深植其中的中国文化有关,是“内化于心的死亡、葬礼文化的自然反应”。

2019年4月,彭小华迎来生命中的又一场告别:她90岁的母亲渐渐步入人生的终点。

忙于工作的彭小华在中、美之间飞来飞去。她记得,在母亲去世前住院的那段时间,她多次回来,从洛杉矶飞往成都的航班于凌晨五点到达,她总是一下飞机,就直奔医院。

多年来研究死亡,她最初的动机就是为了让自己能勇敢而智慧地面对父母的的衰老和死亡。她陪伴着母亲。看病痛折磨着母亲,让她焦虑,睡不着觉。好在母亲信佛,天性又豁达。“我鼓励她专注念佛,有一个念想,注意力集中在那里,人会放松,这样她能睡的更好一些。”作为心理咨询师的彭小华,不拘泥于用某一种方式来让母亲放松,她采取的是最自然的方式。

她说,那段时间,家里换了好几次护工,最后一位,是一位佛教徒,陪伴着母亲,豁达喜悦,和老人不计较。在母亲临终前的一年多,给予了母亲很好的陪伴与安慰。在最后的阶段,有佛弟子来助念,也有基督教的朋友为母亲祷告,她和母亲都完全接纳。也是在这个过程中,“妈妈把所有的都交代了。她告诉我们,对我们很满意,很放心。而事实上,很多父母没有机会做这样的交代。”彭小华说。

她得知有一项调查发现:那些没有交代后事的父母,一旦突然离世,子女抑郁的比例会很高。所以她总是对自己的朋友们说:“如果有一天轮到我们自己,不想让儿女抑郁的话,就早点告诉他们,我自己的人生很好,对孩子很满意。那种放松和没有遗憾,才会让子女好好生活。”

母亲生命的最后阶段,身体器官已经衰竭,她和哥哥决定不给母亲做任何过度的治疗,也尽量让母亲少受疼痛的折磨。但基于情感的不舍,哥哥同意医生给予输血和输蛋白的治疗。她和哥哥商量,最终停止了这些“无谓的干预”,只输入一点基本的液体。“其实我知道,这些液体已没有意义了,但因为哥哥在情感上接受不了,最终还是保留了一点。”她说。

在失去母亲一年多后,2020的这个疫情之年,彭小华不得不准备和父亲的告别。

父亲一直很健康。9月23日,她的朋友请老人去玩了一天,“还吃了两顿大餐”。当天他还很精神。他已91岁,出现了早期的痴呆症。这段时间,一生做学问的他不开始不会写字,也不怎么认字了。

远在国外的彭小华,疫情期间也尽量减少旅行。但她担忧着父亲的病体,在8月份就预定了10月24日飞回中国的机票。

她没想到,10月1日,父亲开始住院。先是在华西医院住院20多天,出院当天发高烧,又送往成都市第一人民医院。他住院的当天,彭小华登机。10月25日,当她到达广州,开始14天隔离时,医院下发了父亲的病危通知书。

她立即着手写申请,呈报广东和四川的相关部门,希望能够解除隔离,早点回到父亲身边。这注定是漫长而很难有结果的等待。其间,她也曾忧心难眠,多次和哥哥商议,该怎么办?

早在父亲入院之初,她就提醒家人,如果不是出于治疗目的,能不做的检查就不做。但去了医院,身不由己,多项检查被要求必须做。“这些检查对他的情绪打击很大。他脸都吓白了,在做了核磁共振后,又要求做一个增强的脑部核磁共振,他不肯配合,是打了镇静剂才做的。”她回忆。

2020年11月16日,彭小华在病房中陪伴病危的父亲,和他轻声说话 (江雪摄)

在父亲再次住院并下发了病危通知后,彭小华接到家人的电话,为了让老人能等着她回来,需要插尿管和胃管,如果情况恶化,要转入ICU病房,以得到及时的抢救和治疗。

她知道插尿管和胃管会让父亲很难受,但在当时的情景下,也没有更好的办法。“我知道这是暂时性的。一个是给父亲一个治疗机会,另一个是等我回来。”等父亲要进ICU时,她和哥哥商议好,为尽量减少父亲的痛苦,任何开放性的抢救措施都不再采取。

在酒店的日子,她让自己保持平静,并且“去做事”。她委托朋友给老人买了寿衣,也请画家朋友给父亲画了一张油画。同时坚持更新自己的公号,也和往日一样,做一些远程的心理咨询。“在这样的时刻,与其悲伤和埋怨,不如去做一些有用的事情。”

在隔离的第四天,还没有消息,她在心里写了一篇追思父亲的文章,在内心和父亲完成了告别。“我回忆了父亲的一生,回忆了我们父女之间的往事,回忆着,我自己都笑了。想起来,我和父亲的关系很圆满,没有什么遗憾。我是他最疼爱的幺女,我们从来没有怄气过。”她说。她坚持在公号中记录自己的隔离经历,以及申请解除隔离的进展,也分享父母的故事,以及自己对生命与死亡的思考。在网络上,她和父亲获得了无数的点赞与祝福。

她最终还是不得不完成14天的集中隔离。直到11月8日上午,隔离结束,下午她就坐飞机赶回成都。不料航班延误了一个半小时,使她错过了当日的探视时间,直到次日下午,才见到了父亲。

她没有亲友们想象中哭的稀里哗啦。她相信,自己的平静和安宁,父亲也能感受得到。

“我不存在克制情绪的问题。我是早已接受了死亡是一个自然的过程,也早已处理好了情绪。不然,那么多所学都白学了。”她笑着说。在见到父亲的第二天,她和哥哥申请,让父亲从ICU转到了普通病房。父母一生为人乐善好施,如今,每天下午,都有亲友晚辈,来医院静静陪伴他一阵子。

位于成都第一医院16楼的这间病房,干净整洁,彭小华每天都来陪伴父亲。因为母亲当年也在这里住院,他们一家人和这里的医护人员都已熟悉,彼此会亲切地问候。这里的医生,也有多位看过她翻译的那本《最好的告别》。“我也会分享自己的理念给他们。我希望父亲在生命的最后,不要接受实际上并不需要的治疗。”彭小华说。

但此时此刻,这个愿望并不是那么容易实现。在以“治疗”为目的的医院,不可能不对临终病人采取任何措施。为了等待她回来再见最后一面,父亲在病危时已被插上了尿管和胃管。一次在换尿管时,出血了,父亲虽然喊不出声,但干瘦的手紧紧抓着被子,显然很痛苦。

2019年夏天,彭小华在成都的一次分享活动过中,与父亲合影 (受访者提供)

她知道父亲撑不了多久了。她和医生交谈。医生告诉她,导致高烧的肺部感染即使控制下来,这样卧床也很容易发生其它感染,最后是多器官的衰竭,就算这些都解决,老人也是失智失能状态,只能卧床,靠各种管子延迟那最后一刻的到来。

“他的大部分生命,其实已经离开他了。但一些器官还活着。我们现在所做的,不是挽回生命,是保住那些器官。可那有意义吗?其实从生命的质量来讲,是没有意义的。”11月16日,又一个清早,彭小华来到医院陪伴父亲。她把自己的思考说给一位陪她前来的朋友听。

“胃仍然有消化能力,但病人并没有饥饿的感觉。临终病人并不需要进食。用胃管去维持,只是延缓死亡的过程,不让那些器官按照应有的程序一一关闭。而延缓死亡,事实上也就延长了痛苦。”在陪同父亲的间隙,她和朋友分享着她的思考。

“这是你理性的认知。可这和父女情深是否有冲突?你会想,无论如何,希望他还活着吗?”朋友问她。

“我没有这种想法。如果我那样做,其实是为了让自己舒服。这是很自私的。真正爱他,要从他的立场,从他的角度来想问题:这么做他舒不舒服?到底有没有意义?”

“真正的爱和善一定是和理性高度关联的。”她补充说。

这天上午,彭小华又来看望父亲。她轻轻地抚摸着他的额头,和他说话。“全世界都是这样的。”她说,亲人临终时的陪伴,对一个病人来说,至关重要。

父亲的胳膊肘绑在床边,那是怕他无意中去拔管子。此时此刻,他听到了她的声音,紧紧抓住她的手。但手已不像前两天那么有力。

“如果亲人进了ICU,你愿意他接受各种插管治疗吗?”“什么时候才决定放弃抢救?”曾经有很多读者问彭小华这个问题,她每次都耐心解答。在她看来,在判断这个问题时,“最可靠也最道德的决定,就是你换位思考:如果我是病人,我希望怎么样?我愿意继续这样子治疗下去吗?”

这也让她想到父亲会怎样想。“爸爸虽然以前没有非常完整地交代后事,但他和母亲一样,整体上对死亡很超脱。他和母亲常说,不要留个墓在,人走了,无所在,也就是无所不在。他们一生经历苦难,是对死亡看得很通透的人。”这也让她想,母亲看到眼前的这一切会怎么做?依她的智慧,一定会用抑扬顿挫的四川话说:能治就治,治不了就不治,花钱,受那罪干啥子!

看着病床上的父亲,彭小华说,她能理解,医院一定不会放弃治疗。而对她来说,如果父亲的生命趋势没有扭转,就没必要再让他受罪了。她希望接下来能找到好一些的有临终关怀服务的康养结构,给父亲取下那些管子,也放开他的手,让他自由。同时采取一些让他舒服些的措施,不再受罪,在亲人的陪伴下,平静地离开。

“在趋势已确定的情况下,现代医学的措施就是不断踩刹车,这让生命自然死亡的过程很慢,付出的代价则是病人无穷的痛苦,和家人在未来的无限愧疚。”彭小华说。她有个老朋友,是地区医院的院长。这位朋友常说,人生最好的结局,就是好好的活,快快的死。“作为医务人员,他们也是这样想的。但他们不会对病人的家属这么讲。”

她觉得中国社会对临终和死亡的观念急需改变。人们不仅需要关心肉体的存在。对一个临终患者,仅仅活着是不够的。一个人,即使处于衰老或临终的状态,也都有他或她作为一个人的自主性和尊严。活着本身不是目的。

2016年,彭小华为自己预立了一份遗嘱,坦然安排自己的身后事。早一点,在美国考驾照时,她填写了捐献器官的文件。妈妈的骨灰是洒进了她故乡的河里。她也希望自己的身后,不要在世间占用任何资源。她说,在美国,很多人会预立遗嘱。而随着社会发展,无论对于医院,还是个人,也开始有了一套“管理死亡”的工具。你可以填写文件,预先声明自己在什么情况下,会放弃急救措施,允许自然死亡,不允许切开气管、插管等形式的治疗。而这一切,在她新近完成的译著中,都有一一的介绍。

在她新翻译的《好死的艺术》一书中,有一章叫《积极的死亡》。“死亡并不是都消极的。它也可以是一个契机,一个积极的开始,让人更懂得爱与生命的真义。”彭小华说。

延伸阅读:专访《最好的告别》译者彭小华

访谈人:

赵雪杉,学人Scholar志愿编辑。下文简称“学人”。2020年采访。

学人:您目前生活状态怎样?令尊的状况如何?

彭小华:

10月25日从洛杉矶飞抵广州,集中隔离14天后,我于11月8日傍晚回到成都,次日持核酸检测阴性报告去ICU探望父亲,父亲于次日回到普通病房,我可以每天探望。一周后,11月15日,疫控措施加强,必须凭绿色健康码才能进入病房探视,之后我采取了视频探视的方式。到11月22日,我的健康码终于变绿,这下可以正常到医院探视父亲了。

回到成都后,除了探视父亲,其余时间我正常生活,好好睡觉、好好吃饭、好好锻炼;正常工作交往,进行线下和线上咨询,外出会见亲友,或者在家里接待亲友。

父亲处于昏迷状态,偶有意识,可以呼叫反应,但似乎主要是自动性反应,不确定是否真的能辨别不同的人;感染、发烧控制下来了,但痰很多,一天多次吸痰;没有吞咽能力,只能通过胃管获取营养;没有能力控制膀胱,通过导尿管排出尿液,一天大便6、7次,多亏陪护悉心照顾,尚且没有出现褥疮、血栓等现象。

2020年11月16日,彭小华在病房中陪伴病危的父亲,和他轻声说话 (江雪摄)

学人:

您在归国隔离日志中非常真挚地记载了您在接到父亲的病危通知书,到父亲病情好转的过程中的心境变化与思考,读来特别令人动容。我们看到,这个过程中,您有绝望不舍、也做好了含泪告别的准备。您翻译过《最好的告别》《好死的艺术》

(待出版

)

等有关死亡和临终关怀的专著,丧失至亲是每个人生命中都要面临的课题,请问您对于临终关怀等伦理问题有怎样的思考与看法?

彭小华:

我把生命、存在的质量和意义放在最高的位置,我关心的不是我的感受,而是临终者的利益和需求。我认为,在当今医学有能力利用技术、药物维持肉体生命的情况下,亟需对何为生命进行明确的界定,

否则,在临终者本人没有就临终医疗措施进行明确交代的情况下,亲属很难就何时、是否继续医疗措施、继续哪些医疗措施达成共识。

有些人认为,只要临终者还有一口气,就必须进行治疗,哪怕不能进食,也要通过鼻饲、胃管输入食物,因为他们认为不能让亲人“饿死”。殊不知,这时候,停水、停食是临终的必然组成部分,强行给水给食是对死亡过程的干扰。出发点是好的,但却是对临终的误解,以为是在延续生命,实际上是在拖延死亡,即便临终者感觉不到痛苦,但已经没有任何享受可言。“苟延残喘”的说法不好听,

活不回来、死不下去,虽然残酷,但这是对实际情况的客观描述。

《最好的告别:

关于衰老与死亡,你必须知道的常识

》

作者: [美] 阿图·葛文德,译者:彭小华

很多医务人员不会在临终时为自己要求这些措施,因为他们知道这些做法没有价值和意义。就我同我父亲的医生交谈看,他们对临终者家属要求采取这些措施大多持保留、无奈的态度;在西方,很多人会签署文件,要求“自然死亡”,不接受抗生素、鼻饲/胃管之类的干预措施。在我国,就我接触的情况看,一般人对此并没有清晰的认识,或者哪怕可以理解死亡是一个自然过程,不需要采取干预措施、自己将来可能也不准备接受这些措施,但他们却坚持对亲人采取这些措施,一个理由是“感情上接受不了”,另一个原因是怕遭到旁人非议,他们更在意“别人会怎么说”。

我总是感觉,

有些人是不是无意识地把临终时的医疗干预视作了一种待遇、甚至是一种享受?通过为临终的父母、亲人花钱获得医疗干预,让自己心安理得。

我的母亲真是深具洞察力,她在健康时严厉警告我们,绝不可以为了让自己安心,把她送进ICU、插管,她说那是活受罪、是生不如死、是折磨她,她不会原谅。

死亡可能从来没有这么艰难、曲折过。

在死亡进程不能逆转的情况下,允许自然死亡,让临终者可以轻松、自然地离开,在中国也许还要经历一个漫长的关于生、死、临终认识和教育的过程。

2018年秋天,母亲张秀莲还在世。彭小华和父母合影

学人:

除了个人要加强临终关怀意识、完善生死思考之外,从您的经历出发,您认为我们的医疗系统在这方面做得如何?有哪些地方可以继续完善的地方?

彭小华:

就我视野所及,临终关怀在我国还处于一个观念传播、教育的阶段,在实践上还处于初步摸索中。我不了解其它地区的情况,但过去三年,因为想为母亲和父亲寻找合适的临终关怀机构,我对成都的情况进行了一些了解。

成都是中国最发达的城市之一,医疗设施和水平在全国名列前茅,但即使在这里,我也没有看到真正意义上的临终关怀机构。已有的机构,硬件条件很不理想,住院条件可以说很不好,医务人员很大程度上依然没有真正从治疗救命的观念上转变过来,

临终依然主要是肉体事件、医疗事件,而不像在西方那样越来越转变为精神事件、情感事件。

如果说要完善,我觉得需要从医疗政策制定者、医院管理者和医务人员开始转变观念和认识,并且配合政策的制定,对临终过程进行有效的、有利于临终者舒适、安宁的管理。

我国现在似乎对临终过程处于一个放任的状态,几乎完全把决定权交给家属,而很多家属并没有足够的知识和经验做出理性、明智的决策

,既有过早、不当放弃医疗的人,也有不少进行徒劳无益、有悖临终者根本利益的过度治疗情况。

政府、医学专业学会针对临终过程管理的政策、指南、指导意见可以明确哪些情况下治疗不再有价值和意义,鼓励或者要求家属停止治疗,转入条件合格的临终关怀照顾,直至死亡;医务人员应当为家属做好参谋,对家属进行临终、死亡教育,让他们明白哪些做法对临终者有价值、有意义。

人不仅是肉体存在,同时也是精神性存在。在进入生命的尾声之时,当治疗不再能够让肉体恢复生命活力,进行真正意义上的生活(我想最起码的标志是能够自主吃喝、能够自行排泄,如果还能进行哪怕最简单的交流、能够挪动几步,那就好了)时,

有必要完成从肉体救治,转入精神、情感抚慰,直至进行相应的仪式,帮助临终者放下遗憾、后悔、自责、恐惧等种种情绪,平静、喜悦地告别亲友和这个世界。

要实现这个目标,需要对现有医务人员进行生死学和心理学的培训,并补充具备相关教育背景的新人。

这个过程,任重道远,但是,早动手比晚动手好,一旦开始,就可以不断积累经验和认识,不断发展、完善。

老话讲“好死不如赖活”,然而,越来越多的人认为,一生再辉煌、完美,

如果没有一个“好死”、“善终”,人生就好比一个烂尾楼,不完满、有缺憾。

可以说,好死人皆所欲,然而,好死似乎比好活更不容易。

个人对于如何好活有很多的自主权,而对死却没有多少自主权,哪怕留下预嘱,有些子女也会擅自更改,按照自己的意愿行事。

祝愿我国尽快把临终医学作为一个专门的学科、门类,帮助人们实现有尊严的、轻松、愉快的死亡。

学人:

您在日志中分享了隔离期间提升自我、保持充实的方法,很多人在疫情中很难保持心境的平和,您认为要做到这种平静与充实,最重要的是什么?

彭小华:

无论平常时候,还是身处困境,保持一颗平静的心既重要,也不容易。

之所以说重要,在于人在心情平静的时候,情绪稳定,感觉是比较舒服的,于精神、身体都好;不容易在于,情绪的波动看似与外物外境的变化起伏有关,但根本上,这取决于主观认知。外物外境其实只是一个触发情绪的动因、一个“召唤结构”,而我们的反馈是忽视、一笑置之、坦然对待,还是紧张、焦虑、恐惧、怨恨、暴怒,不同的个体有不同的反应,有的人临危不惧,谈笑自若,见招拆招;有的人小题大做、无事生非,或者被预想中的危险搞得惶惶不可终日。

我不主动寻求挑战,但我肯定不害怕和躲避挑战。岂不闻“是福不是祸,是祸躲不过”?遇到了,能够克服就尽力克服,不能克服就坦然承受,就像奥斯维辛幸存者、意义疗法创始人维克多·弗兰克尔说的那样,

首先要迎接和改变外境外物,如果不能,就当作修炼心灵的机会。

当然,要做到在任何情况下保持平静不容易,可能要经历一个漫长的修炼过程,但这是可能的。

在我看来,是否保持充实是一种选择和决定,而如何保持充实是一种能力。

我觉得要根据个人的兴趣、爱好做有意识的规划。比方说,在隔离期间,我把睡眠、饮食之外的时间做了符合我自身情况和需求的规划,上午、下午、晚上各安排半个小时左右的时间,听着音乐做操、变着方式原地跑跳;在线咨询和与亲友交谈的时间之外,阅读和写隔离日志,整个隔离期间,我完全没有孤独、寂寞、无聊、空虚的体验,每天都过得充实、有意义、兴致盎然。

学人:

您在从英国返回美国后遭遇了感冒,可不可以谈一谈这次经历中的心境变化?

彭小华:

我3月初从洛杉矶去伦敦,那时候欧美新冠疫情已起,长途飞行已是一种冒险。我原本打算4月1号从伦敦飞回成都的,3月20号左右,英美两国的疫情都严重起来了,而国内的疫情已经好转,一方面,我回国的航班取消了,另一方面,当时的国内舆论不欢迎海外的中国人回国,于是我放弃了回国的打算,在和女儿一起留在伦敦原地抗疫和冒着长途飞行感染病毒的危险、返回洛杉矶陪伴夫君这两个方案之间,选择了从伦敦飞回洛杉矶。

回家的第二天上午,我就出现了感冒症状,扁桃体肿大,气紧、呼吸相当困难,我的第一个反应是:莫非我感染了新冠?第二个念头是,得了就得了呗,也是一段经历呢,看看有多厉害!

我自然也想到了重症、死亡,但转念一想,嗨,万一发生了,也就发生了;如果没有发生,康复以后要更加爱人爱生活,更加热情洋溢地生活。

其时夫君上班去了,我一个人在家。我保持着情绪的平静和稳定,家里没有药,我连续喝烫烫的蜂蜜柠檬水,直到身体出汗。

我上网查阅了新冠的典型症状,自行排除了新冠感染:没有发烧、没有失去味觉。

一开始我没有向夫君和女儿充分报告病情,我不希望不必要地让他们担心,多少也有一点点怕被责怪——当然,这是我多虑了,实际上,在我做错事的时候,他们都不太可能怪我,何况,我不是故意生病,此次从伦敦飞回洛杉矶,也是一家人共同的决定——既是共同决定,当然要共同承担后果。

生病期间,我保持了良好、积极的心态和正常的饮食、锻炼、工作、学习,坚持翻译《好死的艺术》,每天写居家隔离日志。

那段时间,很多朋友每天等着读我的日志,既为表达对我的关心,也表示从阅读中获得安稳、信心和力量。他们的积极反馈反过来也激励我、带给我力量,我的病一天比一天轻,靠着自我调理,没看医生,很快就康复了。

彭小华和自己的父亲彭静中在一起。父亲是四川大学历史系教师(受访者提供)

学人:

疫情下,很多人出现了“政治性抑郁”的倾向,也就是说,每天浏览着媒体上关于疫情的各种信息,久而久之产生了消极心态与抑郁倾向,您如何看待这个问题?

彭小华:

对于新冠这样一种全新的病毒,人们对它的危害性了解有限,充满对未知危险的想象和恐惧,渴望了解更多的资讯,获得确切的信息,然而,医学科学界并没有确切的资讯可以提供。既没有可靠的预防措施,也没有确切的治疗手段,关于感染、死亡人数的报道和各种传言不可谓不加剧这种惶恐心理,因此无奈、消极、抑郁等情绪干扰人们的正常生活,降低人体免疫力,更不利于抵抗病毒。而且,在居家隔离期间,家人有更多时间紧密相处,不良情绪有碍沟通、交流,破坏关系。