以下内容来自我的小号“大脑早操”。

“黑天鹅之父”塔勒布出了本新书,但好像悄无声息。

我在亚马逊上买了一本,整本书都是图表和公式。

去高人无数的知乎去搜了下,居然没人提及这么高级而牛逼的话题,很让人意外。

如果你对这本书感兴趣,给个免费下载PDF版的地址,应该是作者允许的:

https://drive.google.com/file/d/0B8nhAlfIk3QIR1o1dnk5ZmRaaGs/view

来自如下网站:

https://fs.blog/intellectual-giants/nassim-taleb/

上面的网站有不少塔勒布的资源,包括他推荐的书单。

电子书的书名叫《Silent Risk》,可以叫《沉寂的风险》,或者《寂静的风险》。

我英语挺烂的。我从小就不是一个好学生,对大家都容易学会的东西不感兴趣。

用这个态度对英语看来是个错误。比方说,这么有趣的一本书,在偌大的中文世界居然几乎没有被提及。

知乎上那些无所不知的名校聪明人去哪儿了?

看来以后只有自力更生了。

互联网和全球化只是给我们制造了一个“随处可以抵达”的错觉而已。

这本书的确很难看懂,我自己打算稍微补一下相关的数学基础。

还好,戴国晨写了上下两部分的读后感《塔勒布新书读后感:基于反脆弱的赔付关系》、《塔勒布量化开篇之作《肥尾分布的统计效应》(下)》。请自行搜索。

塔勒布算是超级作家了,很多人可能一辈子也无法像他那样,创造一个独属于作者的名词:黑天鹅。

但绝大多数人并不懂他到底在说什么。

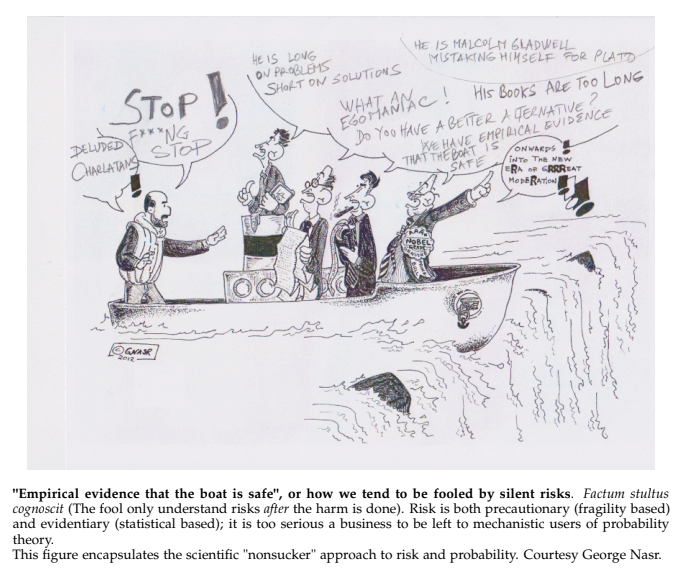

那么,到底什么是黑天鹅?

如下图:

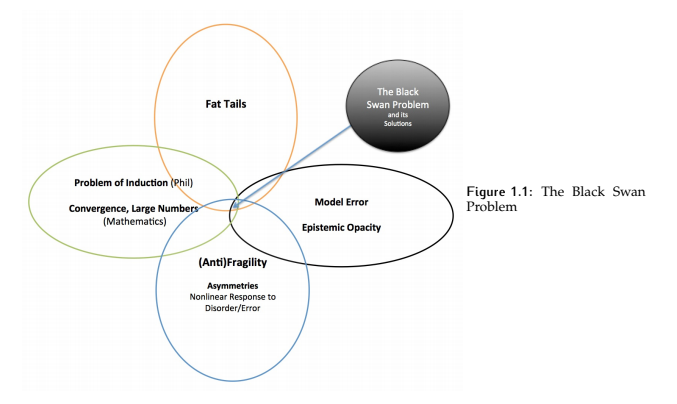

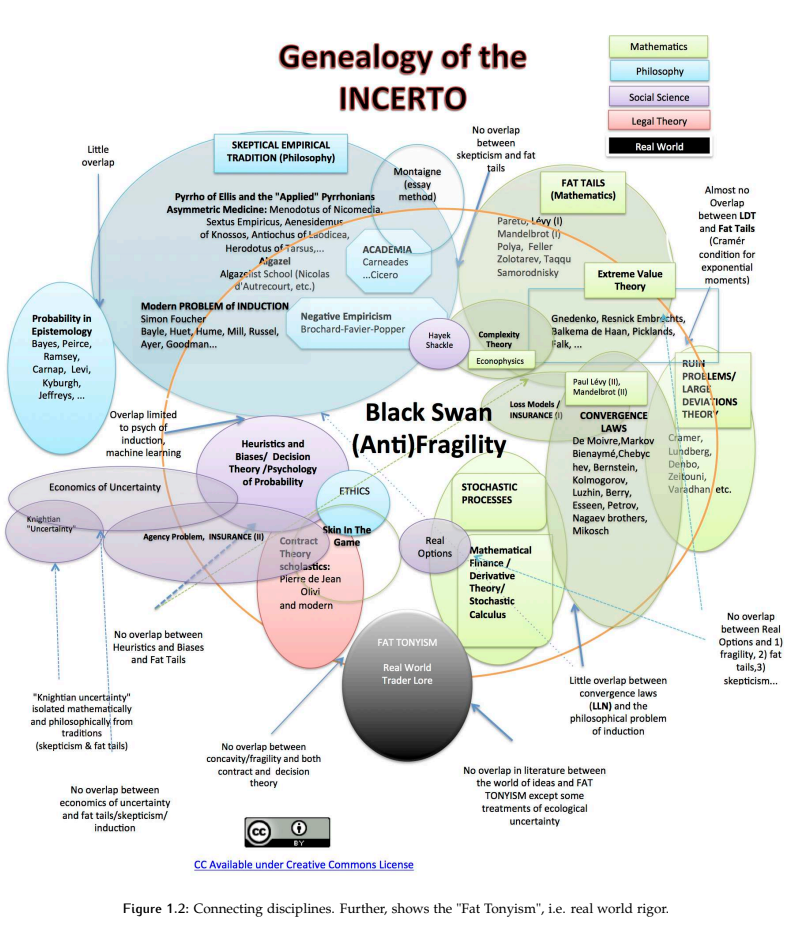

塔勒布的几本书,核心词都是“不确定”。

下面是他的“不确定地图”:

嗯,如上,黑色的“现实世界”,在人类的认知里,只占很小很小一部分。

塔勒布算个怀疑主义者吗?也许是。

不过历史上最早的怀疑者主义者们所嘲讽的斯多葛学派,是塔勒布所喜欢的。

大概而言,塔勒布是顺着休谟、波普尔这条线来的。

怀疑主义,经验主义,贝叶斯,证伪。

但他更多地运用了数学,进而,又怀疑人们用数学手段(概率和统计)来制造确定性的幻觉。

塔勒布不厌其烦地讲小概率的极端事件,重视“

肥尾分布下的决策”。

他认为:成为预测大师并不一定能保证有好的表现,主要来自预测和赔付之间的非线性, 一个预测大师可以99%的时间都正确,然后在1%的时候赔得底儿掉。

像达利欧在书里写的,依赖于水晶球的投资者,到最后要吞下满地的玻璃渣。

然而,当达利欧处处宣讲自己的观点时,他其实又不由自主地成为了一名巫师。

据说今年桥水的业绩很一般。

不怪他,2020年实在太妖了,好像连文艺复兴都表现一般。

对比而言,巴菲特还算是一名老妖。

塔勒布也不喜欢行为经济学家对“损失厌恶”的研究。这个话题也很有趣,值得单独展开说。他好像也在书中嘲讽过塞勒。

又,我也许会坚持更新一下这个小号“大脑早操”,目的是更自由地写、或者记录些什么。

所以,尽量轻松,尽量短,既不在意“深度”,也不操心“可读性”。

温哥华雨季来了,发张上个月秋天的照片感慨一下:

时光需距离足够远才能被体验到,

但要足够近才能被度过。

这是回忆的难题,

亦是回忆的魔力。

为什么牛人骨子里都是哲学家?

原研哉说:“我是搞哲学的碰巧做了设计”。

几乎所有厉害的人,各个领域的,甚至包括商人,骨子里都是一个哲学家。

哲学(英语:philosophy)是研究普遍的、基本问题的学科,包括存在、知识、价值、理智、心灵、语言等领域。

哲学与其他学科不同之处在於哲学有独特之思考方式,例如批判的方式、通常是系统化的方法,并以理性论证为基础。

在日常用语中,哲学可被引申为个人或团体的最基本信仰、概念或态度,不过此处并非此定义。

英语词语Philosophy(拉丁语:philosophia)源于古希腊语中的φιλοσοφία,意思为“爱智慧”,有时也译为“智慧的朋友”,该词由φίλος(philos,爱)的派生词φιλεῖν(Philein,去爱)和σοφία(Sophia,智慧)组合而成。

一般认为,古希腊思想家毕达哥拉斯最先在著作中引入“哲学家”和“哲学”这两个术语。

“哲”一词在中国起源很早,如“孔门十哲”,“古圣先哲”等词,“哲”或“哲人”,专指那些善于思辨,学问精深者,即西方近世“哲学家”,“思想家”之谓。

在《易经》当中已经开始讨论哲学问题,形而上学的中文名称取自《易经·系辞上传》“形而上者谓之道,形而下者谓之器”一语。

1874年,日本启蒙家西周,在《百一新论》中首先用汉文“哲学”来翻译philosophy一词。

英国哲学家罗素对哲学的定义是:

|

“

|

哲学,就我对这个词的理解来说,乃是某种介乎神学与科学之间的东西。它和神学一样,包含着人类对于那些迄今仍为科学知识所不能肯定之事物的思考;但它又像科学一样,是诉之于人类的理性而不是诉之于权威的,不论是传统的权威还是启示的权威。一切确切的知识(罗素认为)都属于科学;一切涉及超乎确切知识之外的教条都属于神学。但介乎神学与科学之间还有一片受到双方攻击的无人之域,这片无人之域就是哲学。

|

”

|

胡适在《中国哲学史大纲》中称“凡研究人生切要的问题,从根本上着想,要寻一个根本的解决:这种学问叫做哲学”。

以上解释来自维基百科。

由此定义,倒是可以理解,

一个人要想在某个领域拔尖儿,还真得像个哲学家。

元思考,独立思考,从头思考,探寻事情的本质,化繁为简,等等,都是哲学家干的事情。

某个人成为牛人,是其身为哲学家在某个领域的实践。

只是碰巧出了名、赚了钱而已。

接触过一些生意人,没读过什么书,但思考问题,就像个哲学家。

也许,没读过什么书,反而让他们哲学家的潜质没有被系统化摧毁。

费曼很讨厌哲学家,但他自己其实也是个哲学家。

牛人之所以都是哲学家,还因为人类对这个世界了解极其少。

哲学帮助我们应对“我不知道”和“我不确认”这些领域的难题。

现实中,人们要么是科学原教旨主义者,要们是捣糨糊的玄学爱好者。

所以,看起来人类一方面快速进步,一方面麻烦不断。

科学的进步不仅强化了“智慧”,有时候更强化了愚蠢。

哲学是应对这种二元对立下的人类认知困境的一片芦苇叶。

1883年,狄尔泰在其《人文科学导论》中明确区分了人文科学与自然科学,认为两者在研究内容和认识方式上根本不同,生产的是两种不同形态的知识。

索罗斯也说过,要承认自然科学与社会科学的二元性,因为社会科学除具备自然科学所没有的人的不确定性外,还有第二重困难,即社会理论本身还具有反身性。

下面这段好像是索罗斯说的:

令人印象最深刻的尝试是经济学的理论。它从一开始就假设认知是完美的,当这个假设站不住脚时,又有越来越多的扭曲观点来维护行为是理性的这一谎言。其结果使经济学得出了一种理性预期的理论,认为人们对未来有一种单一的最乐观的看法,这一看法符合未来的情况,而且最终所有的市场参与者都将围绕这个观点汇集到一起。这一假定是荒谬的,但又是人们所需要的,以便使经济学理论能有如同牛顿物理学定律那样的模式。

他还提及:

有趣的是,波普和哈耶克在《经济学》( Economica)杂志上都表示,社会科学不能得出像物理学那样的结果。哈耶克猛烈抨击了机械地、不加鉴别地应用自然科学定量方法的行为。他称之为科学主义。波普在其撰写的《历史主义的贫困》一文中阐明,历史不能由普遍适用的科学规律来决定。

索罗斯还说:

尽管如此,波普还是提出了他的“统一方法论”( doctrine of the unity of method),他认为,对自然科学和社会科学的判断应使用同样的标准。哈耶克则成了芝加哥经济学派的鼓吹者,那里是市场原教旨主义的发源地。但在我看来,人的不确定性的含义是,自然科学与社会科学研究的主题根本不同,因此需要采用不同的方法,而且必须用不同的标准来衡量。人们不应期望用经济学的理论找出普遍适用的规律,并可以反过来被用于解释和预测历史事件。

看,这位金融大鳄也是哲学家。

我写“人生算法”,也容易被批评滥用自然科学来隐喻人生道理。

本来我做了一番功课,等待有大侠出剑戳“人生算法”的要害。

可是并没有。

更多的是被问:你告诉我,我怎么用人生算法实现财务自由?

还有比较多批评是:你写得太抽象了。你能不能向那个谁谁谁学习一下,人家写得特别接地气,特别实用。

本来我想反问一下:那个谁谁谁帮你实现了多大程度的财务自由?