上一篇文章

《为什么说无产阶级代表先进生产力?》

得到的回应让我有些意外,其实那篇文章本意只是解释下“无产阶级代表先进生产力”这句话在马克思时代大致是怎么来的,倒还没有推广到现在,不过引起了很多人比较激烈的反馈,给我pia((~ ̄▽ ̄)~)的帽子也有一两顶。大部分负面反馈,除了明确顾左右而言他的部分以外,主要集中在这样一套思路:

1,狭义化了“无产阶级”的概念,

稍微客气的强调了“能够代表先进技术”的“工程师”和“普通工人”的区分,认为无产阶级基本指后者,

然后用同义反复得出无产阶级与先进技术绝缘的诡异结论。而更夸张的在某些人士的脑路中,

估计把无产阶级和技术强行分割,成了纯粹干体力活的代称。

当然,说到底,这些人士起码极力在把“自己”(虽然用的是叙述他人的方式)来和“无产阶级”这个概念区分。

2,不承认“无产阶级”这个词的合法性,本身定义在各种社科书籍都可以定义出共性特征的概念,顾左右而言他去刻意分离概念本身,

甚至将此概念偷换成竞争社会中的“弱者”,把剥削修辞化成了某种“主观因素“(潜台词就是活该)。

3,还有一类人士,往往把问题简化成,“好”和“坏”这种

二分法

去探讨问题。

我们先来解决第一个问题——

所谓“技术先进者”真的不是无产阶级吗?

首先问题本身的区分就不是很有意义。在马克思那里“无产阶级“这个概念是对应基本阶级的。

“在过去的各个历史时代,我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级,看到社会地位分成多种多样的层次。在古罗马,有贵族、骑士、平民、奴隶,在中世纪,有封建主、臣仆、行会师傅、帮工、农奴,而且几乎在每一个阶级内部又有一些特殊的阶层。”

“阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级:资产阶级和无产阶级。”

当然既然是逐渐转化为矛盾尖锐的二元对立,那么肯定有一个过度的过程。《共产党宣言》中指出:“在现代文明已经发展的国家,

形成了一个新的小资产阶级,它摇摆于无产阶级和资产阶级之间,并且作为资产阶级社会的补充部分不断地重新组成。”

在马克思这里小资阶级和中间阶级概念是比较相似的。

而在斯梅尔等人对英国历史中的那些中间阶级的探讨中,一般而言,中间阶级,就指代指小工业家、小商人、小食利者、手工业者和拥有少量土地的农民,以及律师、医生、牧师、政府职员等中间阶层群体。

他们的特性在于至少不能主导生产资料(某些人可能会少许拥有一些),不最直接接触生产,中间阶级分工复杂但是从人情共同体和价值认同上具备极多的共性,对于现有秩序抱着“公正世界信念”的角色,认为现秩序无法改变,即使存在不合理,也认为在广义的竞争机制和分配机制上是公正的,或者即使认为不合理也不需要改变,对于运动式的反抗持极为恐惧的态度,认为运动者属于摆不清自己的位置。合理化现秩序的同时,也乐于与所谓“弱者”做出分割。

但在喜欢探讨“技术的再生产机制”恩格斯那里,这个“中间阶级”还有一伙人--“机器工作者”(当然在当代不建议狭隘化这个概念),下面作些引用。

《国民经济学批判大纲》

“每一次接踵而来的商业危机必定比前一次更加普遍,因而也更加严重,必定会使更多的小资本家变穷,使专靠劳动为生的阶级人数以增大的比例增加,从而使待雇佣劳动者的人数显著地增加。”

“中间阶级必然越来越多地消失,直到世界分裂为百万富翁和穷光蛋、大土地占有者

和贫穷的短工为止。”

《反杜林论》

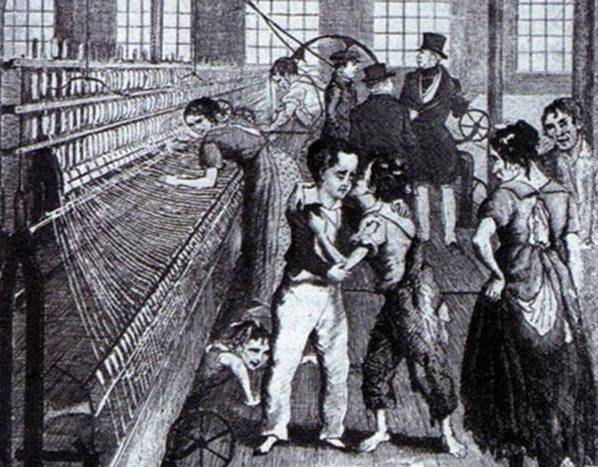

“机器的采用和增加意味着成百万的手工劳动者为少数机器劳动者所排挤,机器的改进就意味着越来越多的机器劳动者本身受到排挤。”

传统意义上,旧的中间阶级(很多时候在指代机器劳动者)被消灭,新的中间阶级被资本托起。中间阶级在不断地被资本重构和消灭的动态历史进程中。而最后登上过风口的中间阶级

最终会

回归到无产阶级的分化中。

生产资料论实际上如我引述两段马经文本一样,无产阶级是资本国民经济学中天然的完成态结果。但是在历史上分析,这个转换阶段并不是完全同步的。最简单的是,科层制和工业大生产让工人直接政治失语和被剥削的一个历史事件就是行业公会和个体户社团彻底被公司制和工厂生产给打破。但是某些行业被打破是很晚的,当时的的行业社团尚存并且具备用技术知识的暂时专断和资本家换取部分资本分利或者至少与资本达成合作的行业。在大革命前是印刷工人协会,这个协会甚至参与过党团参与过制宪,

此时行业很火不可替代且人才匮乏,行业对资本有议价能力,而高资本回报使得资本暂时会对这个阶级合作。这个阶级最终会回归到无产阶级的命运,

但是当时并不是,他们是经济基础的中间阶级和政治意识的小资阶级,他们确实不能够自主占有生产资料,但是

就那个阶段并不是无产阶级。

这也是恩格斯国民经济学特别提到这个中间阶级的原因,在当时就是机器工作者,这里机器工作者不必要狭隘理解。

处于

风口

上,生活方式和工作环境

更接近于

小资阶级,暂时由于技术人员的

稀缺性

,获得了和资本家一定的议价权,在同类型工作中,此行业的从业者(所谓“机器工作者”)不直接接触工业生产,同时具备较高的回报,甚至并不会直接接触一线生产,从而处在直接生产的上层分工或者技术管理层,处在了

中间阶级

的位置。但是随着中间阶级的不断被消灭,现世的机器工作者和其他中间阶级一样都会

回到基本阶级的框架之中。

当然第一个问题的探讨,其实暴露出后工业时代事实无产阶级

大多拒绝

“无产阶级”这个身份认同。

而这个立场和恩格斯的技术哲学论述是相关的。技术哲学针对的不单纯是某类技术,他更多关系的是技术知识的生产机制和技术体系的再生产机制。大工业生产中,无论是上下游产业铺开还是类似药企这种高投入的行业,其技术推动并不仅仅是一两个工程师或者一两项专利,而是整个企业内整合由攻关团队,研发的资本链,企业内部的产研结合,企业内通用分工和的技术研发体系,在这里姑且就讨论技术的生产机制。

马克思主义对于技术生产机制的异化和劳动异化几乎是同步的。技术生产机制的异化,使得单纯服务于人的群体劳动的自然改进开始返向主导生产,每一个产业的技术分工是行业存在的座架,而此后劳动者只是顺从这个劳动分工加入进去成为螺丝钉。

所谓"科学、巨大的自然力、社会的群众性都体现在机器体系里,并通机器体系一道构成主人的权力。”

恩格斯或多或少细化这个东西,在他的论述中私有制和资本增值主导中,本来用于改善劳动者群体工作效率和生产迭代的技术,在后期开始使得劳动者更为劳累地服从技术生产,反而加剧了劳动者-资本家这对基本阶级的极度分化。

正是这个论题传统,后世诸如丹尼尔贝尔等人将技术生产机制的研究转向了技术分工诞生的“规制社会”的研究。马尔库塞在《单向度的人》中对于规制社会的探讨可以至少归纳未以下几点:

1.个人同整个资本主义社会一体化或者单向度化。

2.专业化的分工体系和个人的单向度化和片面化(经济分工需求对接个人自主实现)

3.后工业社会本身的侵占性。

当然核心的观点是技术规制社会的意识形态外化。

“在工业发达国家,科学技术不仅成了创造用来安抚和满足目前存在的潜力的主要生产力,而且成了脱离群众而使行政机关的暴行合法化的意识形态。”

对于第一点来说,最直接的是

生活和社会工作的模糊化。

是把广义家庭纳入到“广义企业”中去。最直接的就是扁平化管理的企业倾向于建立更大的优质公共空间来填补员工的私人生活,或者说把私人生活融入到企业生活中去。

或者说,建立母婴室和专业团队来期望员工将孩子带到公司来,或者投资高性价比的员工宿舍来统合员工的私人生活。

这种

以福利的方式加强员工的控制,

无论是工作时间还是价值文化认同上,都是高收益的东西。比如,有人就分析过建立一个选择齐全的办公室茶水间和丰富的零食选择,实际支出并不是太高,然而能够增长不少员工的工作效用。(必须限制在扁平化或者环状管理企业,因为扁平化本身是个人效用提升空间大的企业适配的组织形式,垂直管理的全能型企业的单人员工效用提升空间可能有限,某些传统行业更是受限于必须依赖高密度的集体组织和现有技术边际)。

第二个问题来说,其实刚才已经提到了。而从后工业时代的社会分工来说,西蒙栋的具体化理论(theory of concretization),客体获得独立性的这一进化阶段,是后工业资本主义发展的一个节点。技术客体中确实存在一种进化逻辑,不受国家、文化、地理等限制的“普遍技术趋势”概念。这一技术趋势内在于物(matter),是物的法则(law of matter)。而斯蒂格勒延续了阿伦特的分法,强调了劳动与工作的区别,劳动(labor),指的是工作中受苦的部分(thesuffering);工作(work),指的是工作者的个体化(individuationof the worker),是工作者自身的提升。于是后工业中办公室无产阶级们,就形成了一种个体的客体化过程。

对于第三个问题来说,一种侵占性是消费主义的虚假需求。消费主义本身作为资本社会中推动“物化”进程的一类话语机制存在。同时体现为对人格的客体化和强调价值产出的商品属性,并通过公共媒介编织一系列价值体系并包装为生活方式和生存价值,于是消费领域中的人成了被迫的“受众”,仿佛

人若不接受就成了“低价值”和“脱离潮流”,

而你做出某种选择甚至会

无意识地去接受这种价值参考

,甚至这些与阶级属性合流就体现在社交价值中,成了阶级生活一系列行为表演与身份符号。依据这个过程,创造一系列

不是需求的“需求”

来保证体系的运行。当然这个需求往往是工业化的

文化产品。