来源:法律读库(作者投稿),作者单位:北京市人民检察院,原题:《公诉“老炮儿”的味道》。“法律读品”投稿邮箱:

[email protected]

今天通过出庭能力培养信息化平台约了东城张哥的两个庭,其实是约了一个,又送了一个。

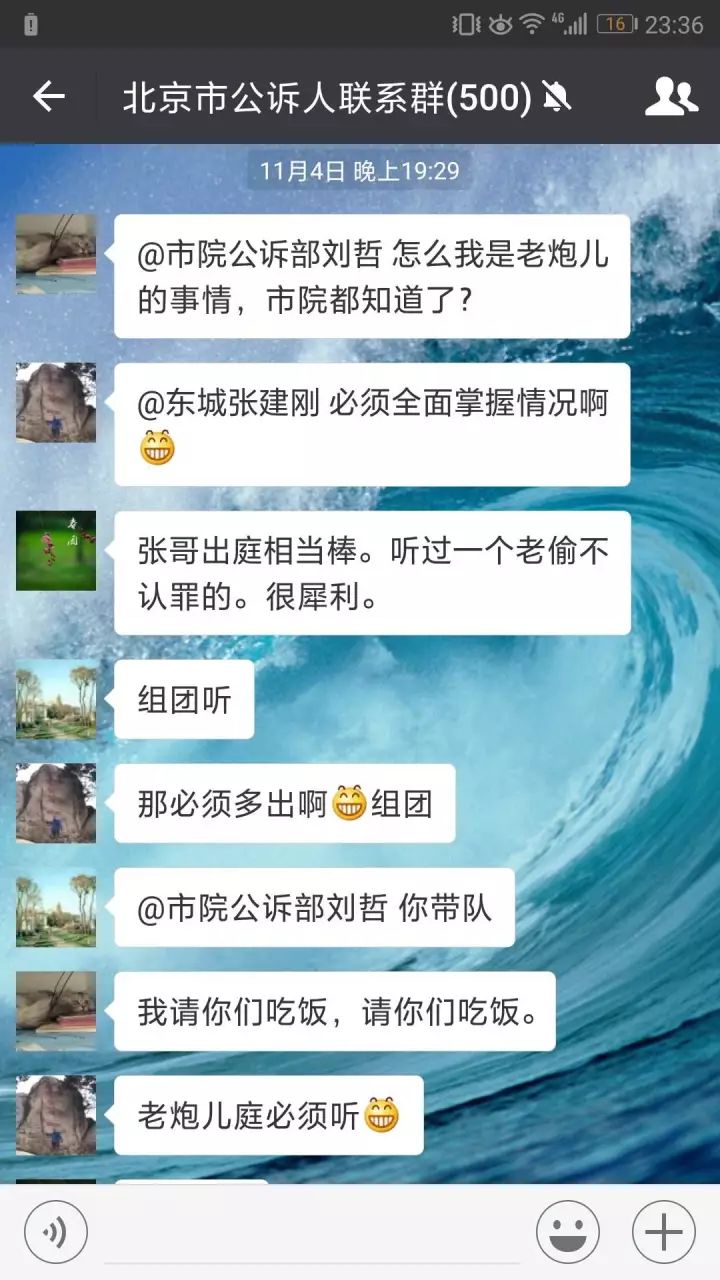

这个事还要从前一段公诉微信群里的一场对话开始。

我本来想善意提醒一下各位员额检察官,年底前如果不能完成出一场观摩庭的任务的话,系统会自动扣三分,而且要计入明年。

东城张哥说:我只是办理盗窃案子,实在找不到可以让大家观摩的庭,可以通融一下吗?照顾一下老同志。

我说:开卷有益,有教无类,老前辈更应该传帮带啊,盗窃的庭咋了,您出啥庭都行。我们听的不是庭,是公诉"老炮儿"的味道。而且系统是刚性的,也改不了。

张哥说:怎么我是"老炮儿"的事情,市院都知道了?

我说:必须全面掌握情况啊。

海燕说:张哥出庭相当棒。听过一个老偷不认罪的。很犀利。

赵鹏说:组团听。

我说:那必须多出啊,组团。

赵鹏说:你带队。

张哥说:我请你们吃饭。

我说:老炮儿庭必须听。

所以今天我组团来了,不过作为老炮儿的张哥你还欠我一顿饭。

说“老炮儿”是一句玩笑,但又不净是玩笑,它从一个侧面体现了公诉老前辈的风骨。

临了儿,张哥给还给我发微信,说今天上午的庭缺少对抗,可能让你失望了。

我说:我已经体会到老炮儿的味道,已经够了。

事实上,无人完美,出庭永远是遗憾的艺术。

我不追求完美,我只是追求感觉的到位。

说话听声儿,锣鼓听音儿。

我已经品出了公诉老炮儿的味道,所以今天我确实没有白来。

今天我就想说说出庭的感觉。

1.人性还是理性

公诉人受法律教育,逻辑严密,非常理性。但是公诉人他首先是人,是人就要有人情味儿。

说大了是人文关怀,说白了就是对人要有一个基本的尊重和理解。政府如此,公诉人也如此。

即使面对接受审判的被告人,也如此。我先不说什么无罪推定。就是证据确凿,马上就能定罪,他也是个人,也要尊重他基本的人格。就是检察官对被告人要有一份“了解之同情”。(刘哲:《新时代检察官应当具备六种内在品质》)

这一点张哥做得不错,无论对待惯偷还是毒贩(两人均已当庭宣判)都能表现一个基本的尊重态度。

当一名女性毒贩用事实婚姻关系作为其没有销售意图的辩解,而张哥指出事实婚姻关系的松散性时,被告人说他们还有孩子,因此痛苦失声,张哥克制住情绪,没有深入下去。而选择用证据呈现事实。在量刑建议时也充分考虑到本案的特殊情况,而提出一个相对较低的建议幅度,致使被告人在最后陈述时表示认罪。

我后来了解,事实上张哥对于非婚生子女的抚养下落也进行了认真的核实,确保孩子有人管。虽然这与办案不一定直接有关,但这是公诉人应该有的一个态度。

联想到前一段看的另一个毒品的案子,公诉人面对辩护人临时出示的一些罪轻证据,比如优秀士兵证等,答辩称没有提前提交法庭并且与本案无关。这样确实是理性的,但对于一个至始至终都认罪的被告人,从人情味儿上这样是否说得过去。优秀士兵证无非证明他曾经是一个好人,而且他的认罪态度也确实是一以贯之,对公诉人的讯问是十分配合的,这样的答辩是否过于冰冷。当我问到这样的案件为什么不可以尝试认罪认罚,我得到的答案却是这样太便宜他了。

认罪认罚不就是要给这些真诚认罪悔罪的人一些量刑上的便宜么?

我一时失语。

所谓公诉人的

初心

,不就是

人性

么。

老炮儿的庭,话术都会少一点,不会老是叫“审判长”,也不会自称“公诉人”,也不会说“被告人怎么怎么”。就是

直接说事儿

。审判长没有感到任何不被尊重的感觉,反而感觉更加默契,被告人也有一种单刀直入的痛快,庭审也增加了更多的流畅性。

也就是说出庭应该更加关注的是实质,而不是形式。

庭出得怎么样,要看你说得在不在点上,而不是在不在面上。

没有话术,直切主题,庭审更加效率,也更加能够抓住庭审的重点。

老炮儿的庭,基本是口语化的

,没看见有什么讯问提纲,也不念公诉意见书。偶尔写写画画,我觉得这种小庭,连写写画画都应该免了,就是应该即兴的表达。

这种即兴的表达不是说没有准备,而是把案件烂熟于胸,能够随时抓住重点,保证庭审的流畅性。

不用抓住所有的细节,也不用过于关注事实证据的细枝末节,抓住最核心的几个逻辑就够了,能够跳开来看案件的全貌,对庭审的场面要能够呼应,能够对案件的基本脉络融会贯通,能够真正把握案件的实质。

说到即兴表达,其实有五个方面的好处:

➤ 一是尊重。

看着别人说话是一份基本的尊重,眼神的交流能够体现你表达内容的确信态度。

➤二是自信。

当你抛开一些书面文字资料,只是脱口说,要是能把一个事情说明白,那这件事必定烂熟于胸。这些想法就在你的脑子里,你已经考虑得非常透彻。

➤三是现场呼应。

即席表达的好处就在于你是耳目全开的,不仅传达你的尊重和自信,也在收集对方的即时反应,就像无声的弹幕,你当场就知道别人是否认可,哪句话抓住了对方,哪句话对方不甚满意。

➤四是更好的抓住重点。

口语表达的特点就在于它的扼要性,句式短、用词简单是口语的基本特点,这是由口语的基本功能决定的。

➤五是留下更加深刻的印象。

因为你可以即时反馈,你可以抓住重点,并与现场参与人进行眼神交流,你说的话往往会给人留下更深的印象,你会显得更加走心,你也会容易抓住对方的心,你会让对方跟着你的思路在走,你的每一次停顿、每一次强调,都会产生共鸣,这是书面宣读无法实现的。(参见:刘哲《即席发言的意义》)

形式只是一个基本的规制,把握核心的原则就够了,切忌亦步亦趋。

我永远记得一个前辈跟我说过的一句话,说有一个大案子,上级领导定好一套出庭方案,他在庭上临时改了。最后效果非常好。但领导下来跟他急,说谁让你改的。他答道,是你出庭还是我出庭?

是你出庭还是我出庭?你在庭上,你做主。

出庭是一种体验,是一种综合能力的体现,很难从书本上获得。没听说谁看书就把庭出好了。其实很多公诉老炮儿也不太爱看书。

出庭很像运动技巧,需要天分、灵感、练习、理论,但更需要反复不断的体验,在行动中体会。

在出庭中体会,在旁听别人出庭中去体会。需要你去沉浸式的感受,需要你体悟,甚至顿悟,就是要去悟。而不仅仅是照着书本学,学是可以学到一些基本的规范和基本的技巧,但最核心的东西可能又很难用语言表达。

但是出庭的经验也并未不能习得,它可以通过观察现场反应,通过出庭之后自我反思,通过与同行观摩交流评价,通过以旁听者的视角,通过出庭百科分享经验等多种方式获得。但这绝不是一朝一夕的过程,这就像练功、习武,急不得,要练内力,更要多切磋。

不能闭门造车,要如琢如磨。

所以出庭是知识,更是一种体验,一种感觉,提升的唯一途径就是亲身实践。