【当中国高校不断倡导与国际接轨、创建国际一流大学,引进国外(尤其是美国)的种种高等教育方面的实践经验时,往往以偏概全地扩大了海外教育的优势。历史学家安东尼·格拉夫顿对描绘美国大学教育状况的阅读,呈现出高等教育充满活力的表面下内部的千疮百孔,或可给我们反思高等教育经验和制度带来另一种参照。】

美国大学:事实与批评

美国大学占据了很多世界排名的前几位,尽管这些评分基本只是大学行政人员和校友的娱乐活动,但还是反映出了一些事实。很多美国大学提供给教职员工的工资和工作条件、实验室和图书馆都是其它地方的院校很难比得上的。而它们不光在工作人员那里投入较多,在研究生和本科生上的开支也比海外的学校要多。

尽管以欧洲或亚洲标准看来它们的费用很高,但他们近年来努力给本科生提供优厚的经济资助,给博士生支付全部学费,不让贫困学生失学。在这一体制的每一层面,都有全心投入的教授们激发学生对一切都充满热情,从晶体结构一直到诗歌的结构。

然而,美国大学也受到了猛烈的批评,多半来自了解大学的教授和记者,这自然也情有可原。每个硬币都有两面,而每项优点也都有其对应的负面——相应地,每所大学也都有自己的脓疮。在最富盛名的医学院里,教授们以个人名义发表研究,实际上却是为大医药公司做付费宣传。

在众多州立大学及一些私人大学,橄榄球队和篮球队的教练们年薪几百万美元,他们的助理收入数十万,只因为他们管理着半职业球队。没有几个球队为资助它们的大学挣钱,还有一些球队赤裸裸地剥削它们的队员。

在一些拔尖的私立大学,招生办公室主任在每一届都会给一些人留出名额,给校友和可能的捐款者们的子女;给运动员,尽管很多运动员不像他们的同学那样充分利用学习机会;或者干脆留给只要能出得起学费的人。在一些自称致力于本科生教学的大学里,有太多的教授每周只草草读两遍课件(PPT),而将面对面的教学交给廉价的研究生或者短期雇用的博士。研究生和短期教师们尽力将基本技能与量化分析传授给学生,而每门课只能赚区区几千美元。

不难理解,为何大学仍抗拒使用哪怕很简单的评估。现在的美国将近有 5000 所大学,包括两年制和四年制学校。有数百万人去那里读书,包括了 40%的 18 到 24 岁的美国人,还有很多年纪更大的学生。高等教育既有常春藤等私立名校树荫掩映的奥林巴斯神山,也有公立大学高大庄严的四方形建筑,还有城市社区学校周围每天运营12个小时、永远不够车位的停车场。它既有私有的也有公立的、既有大众的也有精英的、既有古老的常青藤覆盖的传统、也有当代而前沿的风格。高等教育如此丰富多变的景观无法用任何简单的方式概括。

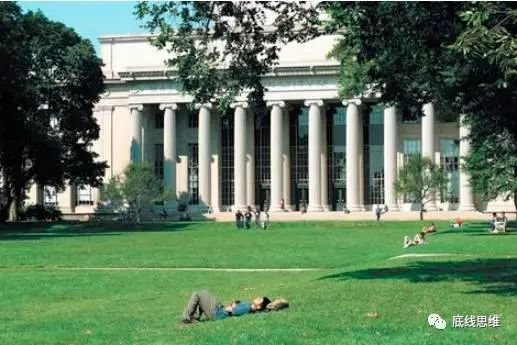

麻省理工学院大圆顶 10号楼前的基里安庭院,麻萨诸塞州,剑桥,2002年

9月(

Wolfgang Volz/laif/Redux 摄

)

很多——或许是大多数——谈论美国大学的书都可以划入两类。每周都可以看到长篇的怨词。相当一部分属于同一类,包含了来自不同作者群的多种著述,包括由优秀记者纳奥米·施艾弗·瑞里撰写的对教授的抨击一书《教员休息室》(2011),和政治学家本杰明·金斯伯格所写的对大学行政的批判《教员的衰落》(2011)。这些书没有从多个角度去审视大学里复杂的群体,而是特别锁定其中一群人作为批评的反面角色。

作者也并没有选择某个大学的具体情况进行描述,否则还可以让读者对学术生活的节奏与性质有所感受,而是从流行媒体和网页中剪切故事,把它们堆积起来。它们讲述个人经历,总是选择极端的坏例子,似乎这就是普遍现象,并且反复使用那些在之前的论战里用过的、老掉牙的段子。

尽管如此,并不是所有的批评都是无的放矢。瑞里对兼职及临时教员遭受的虐待进行了细致、让人压抑的描述。金斯伯格则指出

行政人员与专业人员的增长数量远比教员要快

,带动学生和学生家庭所要负担的费用上涨,但对学生的学业方面并没有大的促进。

然而,当瑞里人云亦云地根据几个资深学者的论断就否定大多数研究的意义,当金斯伯格把整班行政人员都贬低为无所事事、一心只想去夏威夷参加无聊会议的人时,他们不过是对空发炮,虽然读来有趣,但最终于事无补。

另一类书则很不同。这些书经过认真研究,有着丰富的数据,有一些有图表可能会让外行觉得看不懂,诸如杰罗姆·卡拉贝尔的《中选》(2005),克里斯托弗·纽斯菲尔德的《公立大学的瓦解》(2008),威廉姆·博温、马修·钦格斯与迈克尔·迈克菲尔逊合著的《跨过终点线》(2009),以及理查德·阿若姆与乔斯帕·罗克莎的《不学无术》。这类书针对体制中某些具体问题进行专述,它们发掘出了许多丑陋的事实和难以让人满意的做法,反映出的真实与世界大学排名的光鲜宣传大相迳庭。

令人失望的学习现状

大学课程变得怎样了?在《不学无术》一书中,阿若姆与罗克莎勾勒了一副令人心寒的图景。核心论据来自于 2322 名大学生所参加的标准测试——大学生学习能力测试(the Collegiate Learning Assessment)。这个测试在入校第一学期测试一次,而后在大学第二学年末再测试一次。考试并不是选择题,而是需要学生阅读一系列关于一个虚构的商业或政治问题的文章,写一篇给政府官员的政策建议短文。

而来自全国学生参与度调查(National Survey of Student Engagement)的数据——每年全国几百万学生填写的学生自我学习评价——以及近年学生生活的民族志调查则提供了丰富的背景。

结果让人警醒。大学生学习能力测试显示出样本中大约有45%的学生并没有通过前两年学习在批判性思考、复杂推理以及写作上有实质进步。而看一下他们的学习情况就可以了解为什么这样了。学生报告每周平均花12个小时学习——比1961年的每周25小时和1981年的每周20小时都有所下降。样本中有一半学生在前一学期没有选修过任何要求写20页以上作业的课程,还有三分之一的学生没有上过任何一门每周要读40页阅读材料的课程。

在不同类型的大学之间情况差别很大。样本中各个院校,无论是研究型大学还是小型学院,都有一些学生表现出众,也有一些项目比其它项目让人学到更多。但大抵来说,有两点是很明晰的。第一,传统的学科与方法仍有其教育价值。现在对基础学科感兴趣的学生远远比两代前要少。

然而这些学习纯学术专业——人文、社科、自然科学和数学——的学生仍然比那些学习商科、传媒以及其他新的应用型学科的学生在测试中表现得更好。在目前全国的图书馆和教室都在为风靡一时的合作式学习而重新装修时,花费大多数时间单独学习的学生比那些跟别人合作学习的学生表现得更好。

第二,更令人沮丧的是,很多学生来到大学时并没有对他们的课程有特别的兴趣,也不了解这些课程如何为他们未来的职业打下基础。阿若姆与罗克莎写道,他们所珍惜的,则是实现“诸如《动物屋》(1978)和《留级之王》(2002)这些流行电影中所描绘的大学生活的文化图景”。学术学习并没有占据他们头脑中大学图景的大部分,甚至在顶尖的加州大学,学生报告他们平均每周花“12小时与朋友社交,11小时玩电脑,6小时看电视,6小时锻炼,5小时用在自己的爱好上”——而只有13个小时学习。

最终,对他们中的大多部分而言,大学所提供给他们的不是技能或知识,而是学历:一张标志基本工作纪录和就业能力的文凭。那些成功学到知识的学生则往往——还好不是全部 ——来自受过良好教育的家庭,而且在顶尖的大学就读。他们已是经济、文化精英社群的一员。

我们伟大的、民主的大学系统成为了维持社会僵化的支柱

——一个破败的社群,诸多成员漫无目的地通过其间,所学甚少,最终又回到他们出生时所处的经济、社会状态。

正如西蒙·海德在另一篇文章中所示,在英国,大学教师必须接受那些令人厌恶的机械式的生产标准评价。但英国有一个成熟的对本科生教育的外部测试体制,可以将全国的大学教育项目水平如实地反映出来,尽管多数学生能力不足,仍可确保一定的标准得以保持,并且在体制的每一层都为有能力的学生提供机遇。美国的高等教育并没有可与之相比的测试体制,而每一层它所提供的机会都取决于个人的慷慨与投入。

预算问题,谁来为之买单

大学在近几十年从很多方面重塑了自身,以符合现实的学生生活状况。尤其是在自然科学和社会科学的领域,大学鼓励教授们相信投入精力到研究上是合理的。他们有新的发现之时会获得奖励:减免上课时间。甚至那些没有发现美国的人(一个意大利说法)也尽可能地待在实验室或图书馆里。教学越来越多的被重新分配给研究生和兼职教师,而不再是已经取得或者有望取得终身教职的人。

理论上,院长们很不情愿采取这些措施,是预算的束缚迫使他们这样做。而事实上这些措施有助于招募、挽留明星学者,他们的工资和研究支持金额很高。比起说服一位有深度的思想者一个学期教 120 个小孩儿而言,说服他去西瓦什(Old Siwash)并带几个研究生更为容易。

甚至在这个据称预算紧张的时代,收入不菲的行政人员与非教职的专业人员仍在激增——同时增加的还有他们所提供的价值昂贵的课外活动,从大一新生的团队建设到校际运动。这些活动所传达的意义很清楚:没有人把课堂学习看作核心诉求。

这是一个危机吗?阿若姆和罗克莎说不是。因为学生和他们的家长会继续找寻并支付读大学的机会,而政府和研究生院也会继续接受大学毕业生,企业还会继续雇佣他们(而且还每年花费 50 多亿美元培训雇员所需的能力)。而那些出生于富裕、专业阶级的人从最好的教育中所得到的收益则是不成比例的高。无论受到什么样的大学教育,你都会比没有读大学赚的钱多。

当然,不要指望你能赚到和那些斯坦福的应用数学毕业生一样多。没有人知道家庭还会愿意负担多久这样象征性的四年培训,而且,这份教育正变得越来越昂贵,并且正逐渐失去影响力。

很多改革的议案在流传——但多数只会使情况更糟。在德州,关于公立大学的辩论非常激烈,雄辩且资金丰厚的批评家要求教职员工以更低的成本教授更多学生。而实现这个要求,方式只有一种:让小组讨论完全由忙碌的研究生和兼职教员去辅导,而让更多本科生进入大的讲堂,但在那里,他们与教授并没有个人的接触。

这样做并不会让那些年轻人打开他们的 Kindle 电子书,在他们自己的时间里阅读。我们在开启学生的独立思考上已经做得很差了,难道我们想做得更差?另一种流行的建议——在线课程——只有在全天24 小时在线提供辅导的情况下能发挥作用。但这却会使得这类课程跟普通课程一样昂贵。

流失的学生

正如威廉·博温与他的合作者在《跨过终点》一书中所写,相比引导学生参与学术,我们的体制在另一层面上无可争议的做得更糟。最近关于研究生教育的论战中引证高辍学率来说明问题的严重性。例如尤其是人文领域,有将近 50%的学生中途退学。研究生项目当然需要审查与改革。但它们的损失并不特殊。辍学是美国各级教育的普遍现象。

正如漫画家鲁布·戈德堡(Rube Goldberg)笔下的每个阀门都会漏油的机器一样:在美国,高中生毕业率只有不到70%。大概70%多一点的高中毕业生会接着受某种高等教育。但只有略多于50%的读本科的人能在6年内毕业,与此同时只有30%进入社区大学的人能在3年内拿到大专文凭。那之后,大部分人都不会毕业了。

看看那些提供大多数本科学位的公立大学吧。少数的一部分——维吉尼亚大学,威廉与玛丽学院,加州大学伯克莱分校——能有90%或更多的学生能在六年内毕业。另外的15%左右的大学6年内的学生毕业率在80%。其余学校的状况就更糟糕了。在新泽西,旗舰州立大学拉特格斯/新不伦瑞克校区(Rutgers, New Brunswick)四年的毕业率是52%,六年的毕业率是 77%。在每年5835名新生中,有1342人没能在6年内毕业。俄亥俄州立大学、印第安纳大学、佛罗里达州立大学、爱荷华大学每年没法毕业的学生的比例大致如此。

而在美国历史上最棒的州立大学之一威斯康辛大学麦迪逊分校,只有48%的本科生能在4年内按时毕业,虽然6年内毕业人数又能多30%。然而这是公立大学的顶端,是冰山浮现在海面上的那部分。一些州立学院(再加上盈利性大学)的多数学生在毕业前就放弃了学业。美国曾是全世界教育做得最好的国家,而现在退到了第十位。

美国某大学不同族裔的学生发生冲突。(图片来源:西雅图华人论坛

)

辍学可能还不是最糟糕的事情:有时候留在学校代价更大。无论是学生失去兴趣还是离开就学的位置,他们和他们的家庭都负债累累。在 1950 年代后期和 1960 年代的扩招时期,有着大学文凭的美国人激增。同时开始盛行的做法是那些大学没有提供技术训练的职位也开始要求大学文凭。

最终公共投资的规模增大,成为高等教育资金的主要来源。因为国家通过税收资助了大部分大学预算,学费较低。学生可以借少量的钱来负担他们的学费,用一些时间打工就可以赚来他们的生活所需,还能做到按时毕业,债务也不多。如果他们退学,他们则会遇到一些财务困难,但也不是灾难性的,因为数额还比较小。

但自里根革命以来——正如克里斯托夫·纽斯菲尔德在他对加州大学系统所作的细致研究中所揭示的——

各州将越来越多的教育成本由他们自己的预算转嫁给了学生及家庭。

旗舰州立大学将它们的学费设得比精英私立大学低,但它们所提供的教育以任何标准而言都不是廉价的。在密歇根大学,一个本州的大一学生共要花费25,204美元,大四要花费26,810美元。

在宾夕法尼亚州立大学,本州的大一学生今年需付的学费、杂费和生活费用总共为25,416美元。很多时候家里出资、学生赚钱和奖学金加起来还是不够,而学生和家长必须去借贷以弥补差额。今年,需要借钱上学的学生(占学生总数三分之二)在毕业时平均欠债33,798美元——是十年前平均欠债数额的两倍。那四年在大学校园里的轻松生活,相比之后 10 多年负债的日子而言,未免代价太大。

一如马尔科姆·哈里斯近日指出,美国人现在所欠的学生贷款大概有一万亿美元,比信用卡欠款还多。他解释道,学生债务是“一种极端的处罚方式,既不能以破产的方式免除,也没有过期时间,讨债人可以用工资、社保支出甚至失业救济金来抵债。”这一重担的分布可以用马太效应的反面来描述:对什么都没有的人,没人会给他任何东西。穷学生和少数族群学生比白人学生借得更多。或许因为并不了解相对便宜的联邦斯塔弗德贷款(Stafford Program)与父母 PLUS 直接贷款项目(Parent Plus programs),前者从这些项目贷款较少。

他们更多依靠私营贷款人——但丁会将这些贷款人连同信用卡经营者放入地狱的最底层。

正如我们所见,

这些所有的支出都是为了负担一个智识上收获甚微的教育,而很多受教育者还冒着倾家荡产的风险。

当然,最不走运的则是那些退学的人,他们还背着这些贷款——尽管他们在不景气的时候几乎肯定比毕业生挣得更少,待遇更糟。然而甚至毕业生的失业率也在上升——学生贷款的违约率也同时在上升。

高等教育的泡沫要碎裂了吗?我没有答案。

考虑更周全的作者们警告我们不要相信那些单一原因的解释。比如博温和他的同事考察过学生贷款对流失率的影响。他们得出结论,欠债并不是学生流失的主要原因。不过,这些造成学生流失的因素是互相交织的(可能不是立法者当初的意图)。我们想象一下今天做一名普通学生是什么样的。你在高中表现好——甚至非常好。但你进到大学里,没什么研究和写作的经验,也不了解你的学习跟之后的生活计划有什么关系。

你欠着债开始你的第一年,并且知道还会越欠越多。你在超市或者某个快餐店工作,以负担日常开销。你住在一个大而旧的宿舍,或是大而不结实的校外公寓,有着自己的单人间和浴室,虽然提供了隐私但也带来隔离。你远远地看着教授(这种距离不仅是空间上的,也是文化上的),坐在宽阔黑暗的大教室的后排,而你的同学则在用笔记本电脑上 Facebook。

难怪在这些状况下很多学生永远不会真正体会新的大学功课的要求和标准。相反,他们周转于课程之间,寻找娱乐和不费力就能取得的好成绩。于是很多学生在遇到麻烦的时候还没有做好准备也毫不令人惊奇。学生酗酒、抽太多大麻、玩太多电脑游戏、遭遇车祸、怀孕、尝试帮助厌食症室友而不知所措,还常常得不到之前父母提供的关键帮助,因为他/她也失去了工作。