网上有个到处流转的视频,说的是学生拿了同学的手表,老师没有公开处理,几十年后的学生感谢老师改变了自己的一生。

考勤大门

一个班级、一个单位内部要是出现了小偷,是一件非常讨厌的事儿。如果当场破获,此人丢脸,唯一的结果就是尽快调走。反之,如果几次失窃都破不了案,班级、单位内部将互相猜疑、影响团结,也难搞好工作。

我们这个计算机室将近

30

个人,由于研究所多年后进,计算机室围绕着一台

DJS-154

机,技术不精,空谈应用,无所作为。我来做了主任以后,要求女同志们必须限期学会编程,不能没有限期的多年每周一次请

738

厂的高维龙来讲课、指导,大家做不留作业,也不考核的学员,悠然度日。

终于接到应用任务,也配备了几台微机,紧张的工作开始,翻天覆地。

一天,应届毕业生小赵姑娘跑进机房大叫,我书包里的

10

元钱没有了,早上我买油饼,找不开钱,没有吃饭,结果现在

10

元钱也没有了。

10元钱没了,还没有吃上油饼。

我们的机房和外边的大办公室是内外套间,中间有个换鞋室。

30

个人的办公桌,稀稀拉拉地摆满大办公室。

今天因为有外出学习和各种事务缺席,到岗上班的只有将近一半人,还都在机房里面忙碌。是谁趁着办公室无人之机,把手伸到小赵的书包里,拿走了

10

元钱?那时,没有视频监控。

1980

年的大学毕业生工资调整到

65

元,

10

元钱大致是

5

天的工资。

80

年代没有

50

元钞票,更没有百元大钞,

10

元就是大钞了。南城的大油饼一个一角钱,买一个油饼得找回

9

元

9

角,摊贩没零钱,小赵有钱也没吃上油饼,正窝火,

10

元钱却不翼而飞。

女生们小声的议论着这事已经发生过两次了,咱们室里居然还有小偷。会是谁呢?大家左顾右盼的一个一个相面,看看谁都一本正经的在工作,都不像是小偷。但是再转脸看看,再看看,谁都有作案的可能。好几个人都像伸手拿了小赵的

10

元钱,看来表情都不太自然?王副主任是一位上海女士,看到室里又出了这样的事儿,气不打一块来,张嘴就说,报告保卫处吧,让他们来处理。

我赶紧说,先不要找保卫处,他们一来挨个找人谈话就更乱套了。我们自己先分析一下情况。

伸手进坤包。

我问了前两次丢钱的经过,一位丢钱的女同志讲述了当时也是在办公室没人时发生的,另外一位丢钱的人今天出差了。

我想起来,改革开放虽然还没有大动作,但是严格考勤这个制度已经实行了两三年。让王主任把考勤簿拿出来。我让大家照常工作,先不要谈论这件事儿,我和王主任翻阅了两年的考勤簿,交换了看法。

下午上班的时候,我俩召集全室出勤的人开个碰头会。

我说很遗憾,我们室里又出了丢钱的事情。假定拿钱的就是同一个人,(可别又出来一个)。而且很大的可能性,就是这一个人有点想不开,你自己缺钱也不能拿别人的钱,别人的工资也是相同的都不高,也就那么几十元。再说这

10

块钱也帮不了你自己多大的忙?生活还得靠自己,再说也得靠国家改革开放。现在奖金制度已经恢复了,工资调整指日可待。陈毅,陈老总说过,莫伸手,伸手必被捉。你一旦被抓住,怎么在室里呆?怎么在所里待?

当然。也有一种人,不缺钱,也会伸手拿别人的钱。所以判断失窃事务,思想不能主观。

然后宣布根据考勤记录,三次失窃时全都在场的人只有

3

位。而且我发现一个规律,每次失窃的时候都是到岗人少的时候,因为人少,才会有办公室无人在场的时候,才有了作案的机会。但是如果你还不收手,下一次你还要再伸手拿别人的钱,按照逻辑来说,你就暴露了。连续做案几次,只会有你一个人在场,自然就暴露了。

大家都是搞计算机的,不管你是工程师、程序员、还是操作员,都懂一点逻辑吧。我们按照逻辑分析,就能够让你暴露。一个研究室这么多人,为何只有3位都在场?因为那时人事调动频繁,有来有走,还有产假、工农兵学员补课、病假、探亲假,出勤率相对较低。

我再次宣布,旧考勤本现在要收藏起来,谁也不能看,谁也不要打听。我也不会公布三次丢钱都在场的是哪三个人,这是我们室的一个秘密。

现在散会,大家开始工作。

这事儿,大家都明白了,失窃的机会就是办公室里没人,但是没人的时候就是出勤少的时候。哪些人来了?哪些人没有来?只有我心里有数,作案的人自己已经搞不清楚了。

此后,计算机室七八年、十来年的时间里面,再也没有发生失窃的事情了。后来,迁址盖新楼,我就不知道了。

室里有些临时小额收入,讲课费、出门帮人家编程什么的,自行分配奖金。本月室内奖金,多给小赵

5

元,算是安慰了一下。

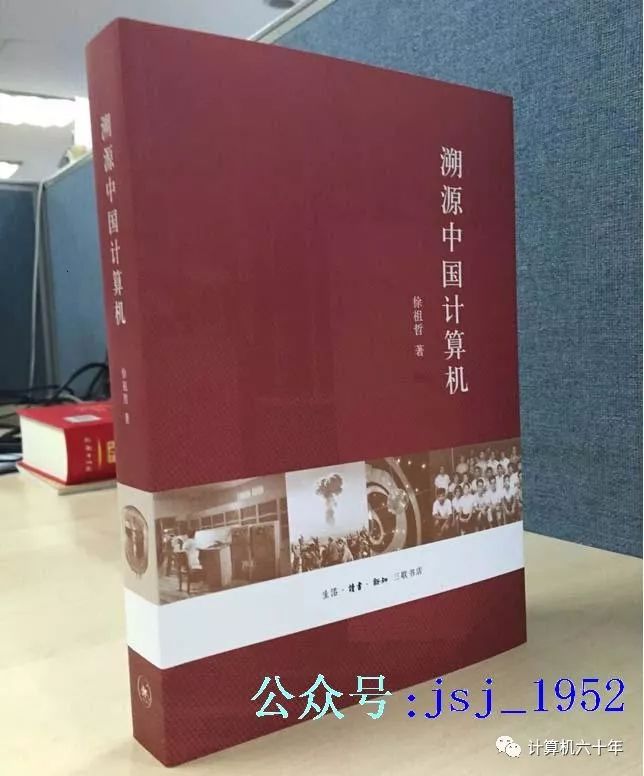

《溯源中国计算机》,三联书店隆重出版!

公众号《计算机六十年》文章选读:

许榕生:从66届到互联网第一人

胡道元:为中国人用上互联网尽力

走进计算机春天的四位福建人