案:早上读到张鸣老师《怎样评价慈禧这个人?》,文中所论,我几乎完全赞同。这些年来常见人誉美慈禧,谀辞之盛,简直匪夷所思。慈禧距今世不远,所遗留的史料,足以作呈堂证供,如其谕旨、书法、画作等,一搜即见,并不难觅,由此正可判断其知识水平。倘若昧于真相而立论,则如沙上筑塔。去年写过一篇文章谈慈禧的知识与政治,可惜文中有一处硬伤,修正并增订之后,再推一次。今年计划写一个近世人物志系列,且拿这篇旧作当第一篇。

我谈慈禧太后与义和团的关系,引用曾国藩对慈禧的评语,那句“才地平常”,惹恼了一位读者。他发来洋洋千言,力证慈禧才识过人,不消说在她所生存的转型年代,纵使放眼千载,都是第一流人物,令无数须眉竞折腰,吾国女性,唯有武则天可与之比肩。他还援引英国人濮兰德和白克好司之言作为证据:“慈禧心思灵敏,突过于人,其热心政权,亦独秉特性,其天资之卓绝,性情之坚毅,加以一生经历之多,艰难困苦,险阻备尝,此其所以称为伟人也。”

这段话出自《慈禧外纪》。作者之一濮兰德

(John Otway Percy Bland)

,曾任职于中国海关总税务司、上海英租界工部局,兼任《泰晤士报》驻上海记者。戊戌政变之后,正是在其义助之下,康有为才得以逃亡香港。如果说此人还有一定声誉的话,那么另一作者白克好司

(Edmund Backhouse)

,通译为巴恪斯或巴克斯,则被视为疯子和骗子,他写慈禧的《太后与我》,满纸幻想,通篇意淫,简直就是一部情色小说,作为史料,可信度恐怕还不如路边书摊兜售的野狐禅。《慈禧外纪》虽为合著,巴恪斯则是主导,因濮兰德中文不佳,书中引述的汉语文献皆由巴恪斯负责提供,这便给了他作弊的空间,譬如伪造《景善日记》等,害苦了许多读者和历史研究者,以致连译者都不愿袒护这本书:“这是一本十分恶劣的书。濮兰德大概并不知情,从这个意义上说,他也是上了巴恪斯的老当,成了受害者,一世英名,毁于一书。”鉴于这种种情状,可知此书对慈禧的评价,并不十分有力。

濮兰德和巴恪斯赞美慈禧天资卓绝后面,还有一段话——姑且以此为由头,探讨慈禧的才具:“年十六岁时,五经成诵,通满文,二十四史亦浏览。尝有史臣在旁讽诵,故能通古今治乱大势,又能诗善书画,有此聪明学问,故能久揽大权。”

如果这番话属实,那么慈禧的确可称天才。她少时所受教育,罕见史料记载,如《清史稿》等,一字不提。结合其家庭背影来看,一个普通官宦之家,一个长期担任笔帖式

(文书)

的父亲

(其父叶赫那拉·惠征虽然到头来官居四品,却不是十分出色的人物)

,所能给予她的教育,只怕有限。这有限的教育,倘能培养出一个兼通文史、擅长诗书画的女子,不难想见,此女的资质何其卓越。

可惜濮兰德和巴恪斯的赞誉,距离真相太远,就像他们说惠征“殁于安徽,女仅三龄”云云,纯属乱谈

(1853年,惠征病故于江苏镇江,其时慈禧18岁,已经入宫)

。慈禧所遗留的字画,清晰呈现了她的文化素养。据王开玺先生研究,1861年,慈禧联合恭亲王奕訢发动辛酉政变,事前曾起草密谕,共计237字,错误16处,别字12个,如“进成后,在传旨著恭亲王总理赞襄正务,是否,求兄弟著议”这句话,其中“成”当为“城”,“在”当为“再”,“正”当为“政”

(再如“权理朝政”写成“权理朝正”,“再行归政”写成“再行归正”,足见其“政”“正”不分)

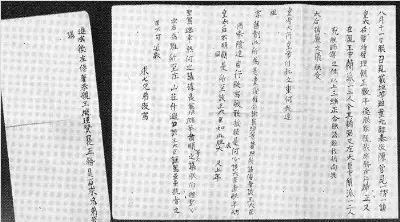

,至于语句不通之处,不胜枚举;四年后,她起草罢革奕訢的上谕,共计226字,错别字13个,看起来并无几多进步。好在慈禧极具自知之明,每次都不忘交代他人帮忙修正:“求七兄弟(奕譞)改写”“诏旨中多有别字及词句不通者,汝等为润饰之!”

慈禧密谕

慈禧朱笔抄写的《般若波罗蜜多心经》,网上一搜可见。其书法,大抵只能说端正,评价再高一点,便属过誉。她的绘画,剔除缪嘉蕙等人的代笔之作,同样属于初学者的水平,如行家评价:“蓼花几如断枝枯叶,枝与枝之间杂陈不接,叶与花零乱,其用笔畏缩迟疑,全无功力;一只螳螂也画得离骨岔气不合章法。”

要言之,慈禧文化水平不高,远远谈不上“能诗善书画”

“

具有非凡的文学和绘画才能”

。参照今日学历,大概在初中生与高中生之间。那些无稽之言,把她推到硕士、博士的高度,要么昧于真相,要么别有用心。无论哪一种,都有碍于我们认知慈禧这个人。

慈禧手抄心经

需要注意,文化水平并不等于政治水平。没文化的人未必不懂政治,正如有文化的人未必擅长政治。慈禧的政治水平,显然远胜于其文化水平。以往我们喜欢强调她的权谋,譬如说她内斗内行,外斗外行,内行二字,她完全当得起;事实上,除了权术,她的政术其实相当可观,如识人、用人、搞平衡,尤其自我纠错,皆臻于一定水准

(慈禧的纠错能力,表现于从抚义和团到剿义和团、从扼杀戊戌变法到推行庚子新政等,由此说来,慈禧心中并无什么意识形态,而是一个纯粹的政治功利主义者,如关于戊戌变法,陈夔龙《梦蕉亭杂记》称其“并无仇视新法之意”,只讲究切身利害,王照《方家园杂咏纪事》亦云,慈禧“但知权利,绝无政见”,起初并不反对变法——陈是荣禄一党,王则效忠光绪,分属相对阵营的二人都如是判断,足见分量)

。江河日下、气数已尽的大清王朝,正是在她手上,摇摇欲坠而不倒,苟延残喘了数十年。如加藤徹所云,她是“大清帝国最后的光芒”,可惜大清即将沉入永夜,她只是一道残阳。

话说回来,一个人的政治水平,终究还是受文化水平制约。所谓制约,我以为更多表现在政治视野。政局如弈棋,有文化的政治家可以看五步,没文化的政治家只能看三步。就此而言,尽管慈禧擅长随波逐流,与时俱进,然而其政治视野终嫌狭隘,缺乏远见。若把近世比作激流,大清比作一条船,以慈禧的能力,充其量只能保持船的平衡,却无法掌控船的方向,更无从预见时代或者说历史三峡的走势。她一生最大的局限,以及悲剧之形成,恰在于此。

明确了这一点,则可知曾国藩为什么说慈禧才地平常。1869年初,曾国藩在直隶总督任上进京觐见,同治皇帝年幼,两宫垂帘听政。前后四次召见,都是慈禧与曾国藩问答,慈安似乎一语未发。第一次召见,主题是撤兵,对话时间最长。慈禧问:“汝在江南,事都办完了?”曾国藩对:“办完了。”问:“勇都撤完了?”对:“都撤完了。”问:“遣散几多勇?”对:“撤的二万人,留的尚三万。”问:“何处人多?”对:“安徽人多。湖南人也有些,不过数千;安徽人极多。”问:“撤得安静?”对:“安静。”……第二次召见,主题是造船与曾国藩的病情,关于前者,仅三句问答;第三次召见,主题是吏治与练兵,中间依然谈及撤兵,慈禧问:“鲍超的旧部撤了不?”曾国藩对:“全撤了。本存八九千人,今年四月撤了五千人,九月间调直隶时恐怕滋事,又将四千人全行撤了。”第四次召见,主题与前次相仿。从这四次召对而论,慈禧关心湘军裁撤,正在情理之中,然而屡屡纠结于此,不及其他要务

(如造船)

,未免褊狭。故而曾国藩会说“两宫才地平常,见面无一要语”,他的视野远过于慈禧的视野,他所期待的“要语”,则为慈禧所不能企及。

要补充的是,慈禧的文化水平,并非一成不变,而是一直在增进。1907年,她已经72岁,依然与光绪一起,听大臣讲课。课程表包括《四书》《书经》《庭训格言》《御批历代通鉴辑览》《国朝掌故》《各国政略》等。《各国政略》后来改作《西史讲义》,从“新航路之发明”“新大陆之发现”讲起,包括“法皇路易十四之霸业”“俄皇彼得之雄略”“普鲁士之博兴”“美利坚立国”“法兰西内乱”,以及“英国宪政之沿革”“德国联邦之制度”“美国政策之变迁”等。单看内容,正处于时代前沿。当然课本是一码事,学生能不能学进去,则是另一码事。

“美利坚立国”“英国宪政之沿革”这样的内容,终归难以化入慈禧衰老的心灵。据恽毓鼎《澄斋日记》,慈禧死前曾感叹:“不当允彼等立宪。”少顷又曰:“误矣!毕竟不当立宪。”从她对宪政的态度,以及所主持的立宪改革之性质,恰可见其人的短视。以她的才具,非但无法领导中国转型,反而被转型的狂潮席卷而去。

2016年7月19日

延伸阅读:

慈禧相信义和团的神术吗?