“我认为,生命一开始就是应该属于死神的,它操纵在死神手里,我们要做的就是用自己的事业、自己的生活从死神那里把它夺回来。我们要实现我们的自主权。所以我很感激生命中有写作这件事,它虽然把我推向疾病的苦海,但它也将我拯救出来,把我拖出苦海。”

——阿乙

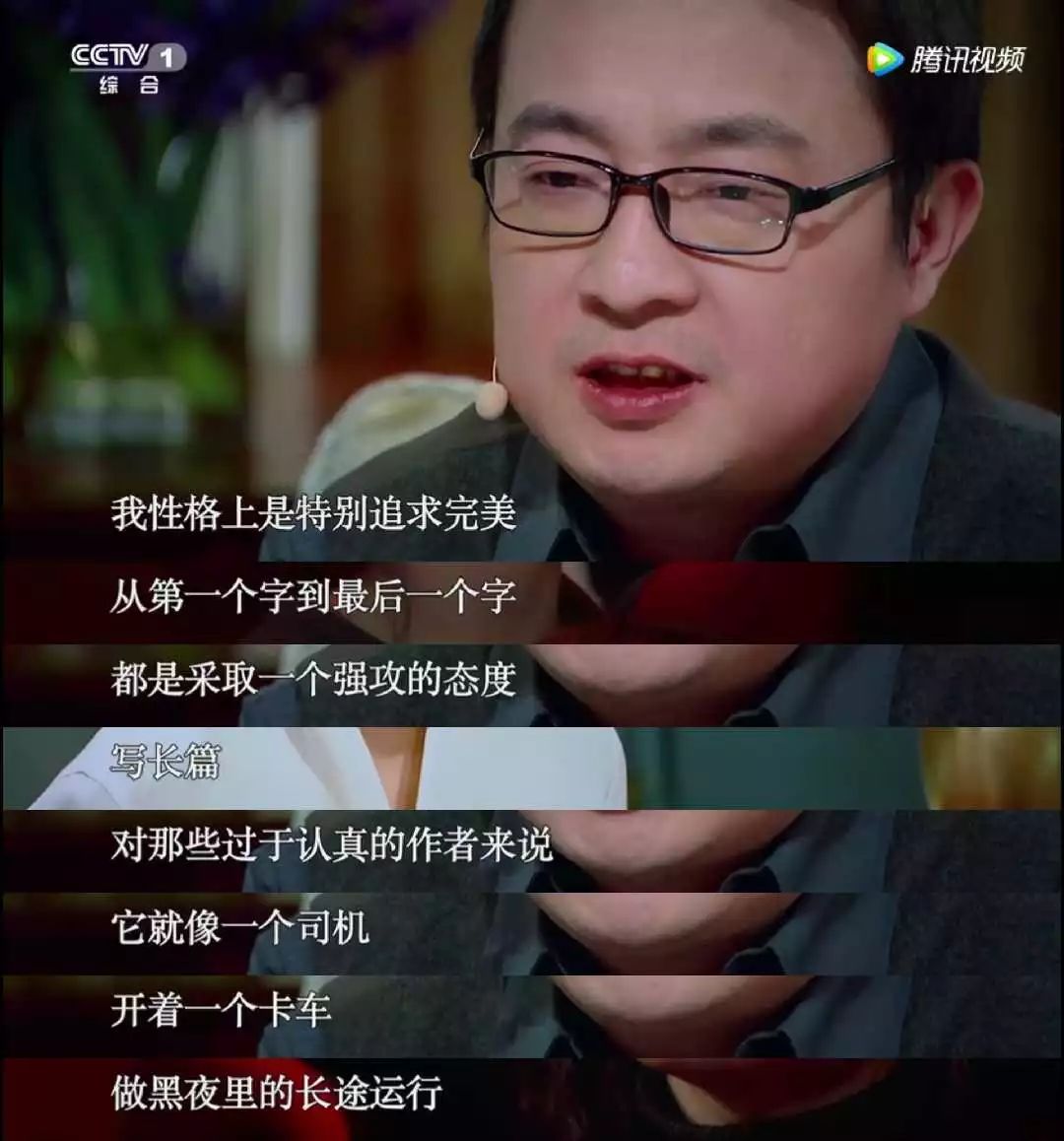

出现在《朗读者》舞台上的阿乙,身型有些微胖,镜片后的双目炯炯有神。他表情严肃,说起话来慢条斯理,说出的每个字都自有一种文采在其中,仿佛精雕细琢,一如他笔下的文字。

作为70后小说家,从2008年到2018年,阿乙以每年出版一本小说或随笔的频率,创造出了写作的高峰,也捧得了一个又一个荣誉。他被称作“最有影响力的中国中坚派作家”、“近年来最优秀的汉语小说家之一”,作品被翻译成7种语言10个版本、海外译本获得英国文坛笔会奖……在这些光环背后,则是阿乙“圣徒式的写作”。他对写作有着一种近乎执拗的热爱,“以命博文”似乎是他的宿命,也正是这样的执着,让阿乙将生命谱写为一段传奇。

他将生命的力量注于指尖,在键盘上的轻盈敲击之下,字字句句皆是对饱含热血与爱意的拳拳之心。

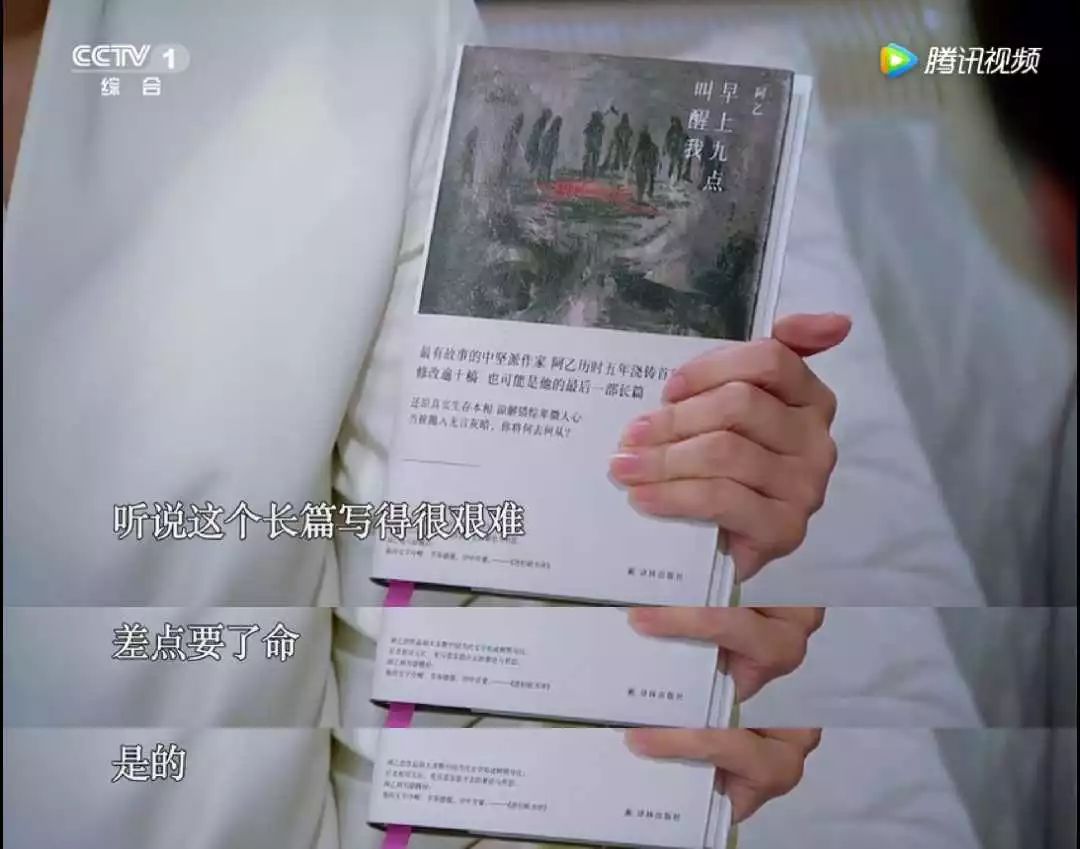

2018年,阿乙的长篇小说《早上九点叫醒我》终于出版,也正是因为写这本小说,让阿乙险些送命。2013年3月,一次突然的咳血吓坏了阿乙。在肃穆、洁白、清冷的医院里,阿乙感到恐慌与紧张在周身弥漫。走在医院里,有时候他会突然蹲下,每每这时,便会感到周围人带着惊愕的表情如潮水般退开。天地之间仿佛只有自己孤立无援,唯一能做的是等待死神的降临。

渐渐的,阿乙开始给自己打气。在等待确诊的6个月里,他在手心写下这样四个字:是又怎样。6个月后,阿乙被确诊为卡斯尔门氏病。这样一个罕见到发病率仅为几十万分之一的疾病击中了阿乙,他不得不开始住院医治。而那个时候,这部长篇小说的一半还没有写完。

自2013年的春天开始,阿乙的身上就多了一个标签:重症病人。现如今虽有所好转,但病痛依然困扰着他。也是这一场大病,让阿乙的容貌、生活方式、性情都发生了很大改变,但唯一不变的就是他对文字和写作的热情。

生病之前,阿乙曾经一天24个小时都不停写作,甚至在睡梦中都在与小说中的人物对话。抽烟、喝酒、一天只吃两顿饭,阿乙对写作孤注一掷。“我想写一部让人过目难忘的作品”,阿乙坦言自己的焦虑,在写作这件事上,他是极致的完美主义者。

从第一个字到最后一个字,阿乙始终以一种强攻的态度在写作,对于语言的精准,它有一种强烈的要求。他经常对自己的文字推倒重来,在那些被人称之为内敛洗练的文字背后,是阿乙对自己无数次的否定。“写长篇,对于那些过于认真的作者来说就像一个司机,开车卡车,做黑夜里的长途运行。”在写作面前,焦虑与绝望同阿乙如影随形。

正是这种无节制的、自我损耗的写作让他患病。出院以后,阿乙也曾尝试“戒掉”写作,但当他再次打开蒙尘的笔记本电脑,触摸到键盘的一瞬间,昔日关于写作的种种又如同电影一般在脑海中回放。“死不悔改”,阿乙这样形容自己。他的生命,好似冥冥之中就为写作而生。

然而命运似不愿轻易放过阿乙,一次次与他开起有关生死的玩笑。2017年,因为疾病和激素治疗,阿乙的肾脏出现了问题,需要进行手术。发高烧、走路喘息不止,即使这样,阿乙仍满心只盛着写作这一件事。他冒着风险,自己从一天3片激素增加到20片,只为多增加一些时间。“只有完美呈现出来这个长篇,才觉得人生了无遗憾。”

阿乙“几乎耗尽半条命”完成了他的长篇小说,但这远非结束的序幕。在一次新书签售会上,阿乙曾说:“哪怕给我一个亿,我也不会放弃写作。”他把自己实实在在地交出去,放在祭坛上,交付给写作本身。在文字面前,阿乙不认为自己是天才,但他却是毫无疑问的苦修者,将生命的全部热忱投入其中,以磨刀般的方式打磨每一个字句。阿乙说:“我想我死的时候,我的桌子上摆满我的作品,这就是我的人生意义。”

从一个一眼就能看到一生模样的县城警察,到“最受期待的华文小说家”,阿乙用十几年的时间实现了他自少年起便生发的“远方梦”与“文学梦”。在小说面前,阿乙始终觉得自己是它的仆人。在追逐细腻而灵动的故事的道路上,阿乙无数次告诉自己:我这条命就是为文学准备的。

在《阳光猛烈,万物显形》里,阿乙这样写道:每一个选择了孤独的人,都走在少有人的路上。阿乙正是如此,以对待生命同样的忠诚和热情对待小说,忠贞不渝,步履不停。

他朗读了史铁生的《我与地坛》,以此献给在写作道路上引领支持和帮助我的人。“每一步每一步,其实一步步都是走在回去的路上。但是太阳,它每时每刻都是夕阳也是旭日。”

文学家左拉曾这样说道:“生活的道路一旦选定,就要勇敢地走到底,决不回头。”阿乙正是这样,在写作的世界里,文字具有跨越生死的力量,将生命的宽度与厚度延展开来。

*本文作者曹雪盟,选自公众号“CCTV朗读者”,特此致谢。

史铁生《我与地坛》(节选)

因为这园子,我常感恩于自己的命运。

我甚至现在就能清楚地看见,一旦有一天我不得不长久地离开它,我会怎样想念它,我会怎样想念它并且梦见它,我会怎样因为不敢想念它而梦也梦不到它。

现在让我想想,十五年中坚持到这园子来的人都是谁呢?好像只剩了我和一对老人。

十五年前,这对老人还只能算是中年夫妇,我则货真价实还是个青年。他们总是在薄暮时分来园中散步,我不大弄得清他们是从哪边的园门进来,一般来说他们是逆时针绕这园子走。男人个子很高,肩宽腿长,走起路来目不斜视,胯以上直至脖颈挺直不动;他的妻子攀了他一条胳膊走,也不能使他的上身稍有松懈。

女人个子却矮,也不算漂亮,我无端地相信她必出身于家道中衰的名门富族;她攀在丈夫胳膊上像个娇弱的孩子,她向四周观望似总含着恐惧,她轻声与丈夫谈话,见有人走近就立刻怯怯地收住话头。我有时因为他们而想起冉阿让与柯赛特,但这想法并不巩固,他们一望即知是老夫老妻。两个人的穿着都算得上考究,但由于时代的演进,他们的服饰又可以称为古朴了。他们和我一样,到这园子里来几乎是风雨无阻,不过他们比我守时。我什么时间都可能来,他们则一定是在暮色初临的时候。刮风时他们穿了米色风衣,下雨时他们打了黑色的雨伞,夏天他们的衬衫是白色的裤子是黑色的或米色的,冬天他们的呢子大衣又都是黑色的,想必他们只喜欢这三种颜色。他们逆时针绕这园子一周,然后离去。

他们走过我身旁时只有男人的脚步响,女人像是贴在高大的丈夫身上跟着漂移。我相信他们一定对我有印象,但是我们没有说过话,我们互相都没有想要接近的表示。十五年中,他们或许注意到一个小伙子进入了中年,我则看着一对令人羡慕的中年情侣不觉中成了两个老人。

曾有过一个热爱唱歌的小伙子,他也是每天都到这园中来,来唱歌,唱了好多年,后来不见了。他的年纪与我相仿,他多半是早晨来,唱半小时或整整唱一个上午,估计在另外的时间里他还得上班。我们经常在祭坛东侧的小路上相遇,我知道他是到东南角的高墙下去唱歌,他一定猜想我去东北角的树林里做什么。我找到我的地方,抽几口烟,便听见他谨慎地整理歌喉了。他反反复复唱那么几首歌。文化革命没过去的时侯,他唱“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑……”我老也记不住这歌的名字。文革后,他唱《货郎与小姐》中那首最为流传的咏叹调。“卖布——卖布嘞,卖布——卖布嘞!”我记得这开头的一句他唱得很有声势,在早晨清澈的空气中,货郎跑遍园中的每一个角落去恭维小姐。

“我交了好运气,我交了好运气,我为幸福唱歌曲……”然后他就一遍一遍地唱,不让货郎的激情稍减。依我听来,他的技术不算精到,在关键的地方常出差错,但他的嗓子是相当不坏的,而且唱一个上午也听不出一点疲惫。太阳也不疲惫,把大树的影子缩小成一团,把疏忽大意的蚯蚓晒干在小路上,将近中午,我们又在祭坛东侧相遇,他看一看我,我看一看他,他往北去,我往南去。日子久了,我感到我们都有结识的愿望,但似乎都不知如何开口,于是互相注视一下终又都移开目光擦身而过;这样的次数一多,便更不知如何开口了。终于有一天——一个丝毫没有特点的日子,我们互相点了一下头。他说:你好。”我说:“你好。”他说:“回去啦?”我说:“是,你呢?”他说:“我也该回去了。”我们都放慢脚步(其实我是放慢车速),想再多说几句,但仍然是不知从何说起,这样我们就都走过了对方,又都扭转身子面向对方。

他说:“那就再见吧。”我说:“好,再见。”便互相笑笑各走各的路了。但是我们没有再见,那以后,园中再没了他的歌声,我才想到,那天他或许是有意与我道别的,也许他考上了哪家专业文工团或歌舞团了吧?真希望他如他歌里所唱的那样,交了好运气。

还有一些人,我还能想起一些常到这园子里来的人。有一个老头,算得一个真正的饮者;他在腰间挂一个扁瓷瓶,瓶里当然装满了酒,常来这园中消磨午后的时光。他在园中四处游逛,如果你不注意你会以为园中有好几个这样的老头,等你看过了他卓尔不群的饮酒情状,你就会相信这是个独一无二的老头。他的衣着过分随便,走路的姿态也不慎重,走上五六十米路便选定一处地方,一只脚踏在石凳上或土埂上或树墩上,解下腰间的酒瓶,解酒瓶的当儿迷起眼睛把一百八十度视角内的景物细细看一遭,然后以迅雷不及掩耳之势倒一大口酒入肚,把酒瓶摇一摇再挂向腰间,平心静气地想一会什么,便走下一个五六十米去。还有一个捕鸟的汉子,那岁月园中人少,鸟却多,他在西北角的树丛中拉一张网,鸟撞在上面,羽毛戗在网眼里便不能自拔。他单等一种过去很多面现在非常罕见的鸟,其它的鸟撞在网上他就把它们摘下来放掉,他说已经有好多年没等到那种罕见的鸟,他说他再等一年看看到底还有没有那种鸟,结果他又等了好多年。早晨和傍晚,在这园子里可以看见一个中年女工程师;早晨她从北向南穿过这园子去上班,傍晚她从南向北穿过这园子回家。事实上我并不了解她的职业或者学历,但我以为她必是学理工的知识分子,别样的人很难有她那般的素朴并优雅。当她在园子穿行的时刻,四周的树林也仿拂更加幽静,清淡的日光中竟似有悠远的琴声,比如说是那曲《献给艾丽丝》才好。我没有见过她的丈夫,没有见过那个幸运的男人是什么样子,我想象过却想象不出,后来忽然懂了想象不出才好,那个男人最好不要出现。她走出北门回家去。

我竟有点担心,担心她会落入厨房,不过,也许她在厨房里劳作的情景更有另外的美吧,当然不能再是《献给艾丽丝》,是个什么曲子呢?还有一个人,是我的朋友,他是个最有天赋的长跑家,但他被埋没了。他因为在文革中出言不慎而坐了几年牢,出来后好不容易找了个拉板车的工作,样样待遇都不能与别人平等,苦闷极了便练习长跑。那时他总来这园子里跑,我用手表为他计时。他每跑一圈向我招下手,我就记下一个时间。每次他要环绕这园子跑二十圈,大约两万米。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放,他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。第一年他在春节环城赛上跑了第十五名,他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里,于是有了信心。第二年他跑了第四名,可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片,他没灰心。第三年他跑了第七名、橱窗里挂前六名的照片,他有点怨自已。第四年他跑了第三名,橱窗里却只挂了第一名的照片。第五年他跑了第一名——他几乎绝望了,橱窗里只有一幅环城容群众场面的照片。那些年我们俩常一起在这园子里呆到天黑,开怀痛骂,骂完沉默着回家,分手时再互相叮嘱:先别去死,再试着活一活看。现在他已经不跑了,年岁太大了,跑不了那么快了。最后一次参加环城赛,他以三十八岁之龄又得了第一名并破了纪录,有一位专业队的教练对他说:“我要是十年前发现你就好了。”他苦笑一下什么也没说,只在傍晚又来这园中找到我,把这事平静地向我叙说一遍。不见他已有好几年了,现在他和妻子和儿子住在很远的地方。

这些人现在都不到园子里来了,园子里差不多完全换了—批新人。十五年前的旧人,现在就剩我和那对老夫老妻了。有那么一段时间,这老夫老妻中的一个也忽然不来,薄暮时分唯男人独自来散步,步态也明显迟缓了许多,我悬心了很久,怕是那女人出了什么事。幸好过了一个冬天那女人又来了,两个人仍是逆时针绕着园子定,一长一短两个身影恰似钟表的两支指针;女人的头发白了许多,但依旧攀着丈夫的胳膊走得像个孩子。“攀”这个字用得不恰当了,或许可以用“搀”吧,不知有没有兼具这两个意思的字。

我也没有忘记一个孩子——一个漂亮而不幸的小姑娘。十五年前的那个下午,我第一次到这园子里来就看见了她,那时她大约三岁,蹲在斋宫西边的小路上捡树上掉落的“小灯笼”。那儿有几棵大梨树,春天开一簇簇细小而稠密的黄花,花落了便结出无数如同三片叶子合抱的小灯笼,小灯笼先是绿色,继尔转白,再变黄,成熟了掉落得满地都是。小灯笼精巧得令人爱惜,成年人也不免捡了一个还要捡一个。小姑娘咿咿呀呀地跟自己说着话,一边捡小灯笼;她的嗓音很好,不是她那个年龄所常有的那般尖细,而是很圆润甚或是厚重,也许是因为那个下午园子里太安静了。我奇怪这么小的孩子怎么一个人跑来这园子里?我问她住在哪儿?她随便指一下,就喊她的哥哥,沿墙根一带的茂草之中便站起一个七八岁的男孩,朝我望望,看我不像坏人便对他的妹妹说:“我在这儿呢”,又伏下身去,他在捉什么虫子。他捉到螳螂,蚂蚱,知了和蜻蜒,来取悦他的妹妹。有那么两三年,我经常在那几棵大栾树下见到他们,兄妹俩总是在一起玩,玩得和睦融洽,都渐渐长大了些。之后有很多年没见到他们。我想他们都在学校里吧,小姑娘也到了上学的年龄,必是告别了孩提时光,没有很多机会来这儿玩了。这事很正常,没理由太搁在心上,若不是有一年我又在园中见到他们,肯定就会慢慢把他们忘记。

那是个礼拜日的上午。那是个晴朗而令人心碎的上午,时隔多年,我竟发现那个漂亮的小姑娘原来是个弱智的孩子。我摇着车到那几棵大栾树下去,恰又是遍地落满了小灯笼的季节;当时我正为一篇小说的结尾所苦,既不知为什么要给它那样一个结尾,又不知何以忽然不想让它有那样一个结尾,于是从家里跑出来,想依靠着园中的镇静,看看是否应该把那篇小说放弃。我刚刚把车停下,就见前面不远处有几个人在戏耍一个少女,作出怪样子来吓她,又喊又笑地追逐她拦截她,少女在几棵大树间惊惶地东跑西躲,却不松手揪卷在怀里的裙裾,两条腿袒露着也似毫无察觉。

我看出少女的智力是有些缺陷,却还没看出她是谁。我正要驱车上前为少女解围,就见远处飞快地骑车来了个小伙子,于是那几个戏耍少女的家伙望风而逃。小伙子把自行车支在少女近旁,怒目望着那几个四散逃窜的家伙,一声不吭喘着粗气。脸色如暴雨前的天空一样一会比一会苍白。这时我认出了他们,小伙子和少女就是当年那对小兄妹。我几乎是在心里惊叫了一声,或者是哀号。世上的事常常使上帝的居心变得可疑。小伙子向他的妹妹走去。少女松开了手,裙裾随之垂落了下来,很多很多她捡的小灯笼便洒落了一地,铺散在她脚下。她仍然算得漂亮,但双眸迟滞没有光彩。她呆呆地望那群跑散的家伙,望着极目之处的空寂,凭她的智力绝不可能把这个世界想明白吧?大树下,破碎的阳光星星点点,风把遍地的小灯笼吹得滚动,仿佛暗哑地响着无数小铃挡。哥哥把妹妹扶上自行车后座,带着她无言地回家去了。

无言是对的。要是上帝把漂亮和弱智这两样东西都给了这个小姑娘,就只有无言和回家去是对的。

谁又能把这世界想个明白呢?世上的很多事是不堪说的。你可以抱怨上帝何以要诸请多苦难给这人间,你也可以为消灭种种苦难而奋斗,并为此享有崇高与骄傲,但只要你再多想一步你就会坠人深深的迷茫了:假如世界上没有了苦难,世界还能够存在么?要是没有愚钝,机智还有什么光荣呢?要是没了丑陋,漂亮又怎么维系自己的幸运?要是没有了恶劣和卑下,善良与高尚又将如何界定自己又如何成为美德呢?要是没有了残疾,健全会否因其司空见惯而变得腻烦和乏味呢?我常梦想着在人间彻底消灭残疾,但可以相信,那时将由患病者代替残疾人去承担同样的苦难。如果能够把疾病也全数消灭,那么这份苦难又将由(比如说)像貌丑陋的人去承担了。就算我们连丑陋,连愚昧和卑鄙和一切我们所不喜欢的事物和行为,也都可以统统消灭掉,所有的人都一样健康、漂亮、聪慧、高尚,结果会怎样呢?怕是人间的剧目就全要收场了,一个失去差别的世界将是一条死水,是一块没有感觉没有肥力的沙漠。

看来差别永远是要有的。看来就只好接受苦难——人类的全部剧目需要它,存在的本身需要它。看来上帝又一次对了。