转载自家教智慧

微信号(ID:JiaJiaoZH)

最近,你有没有看到这样一条新闻:

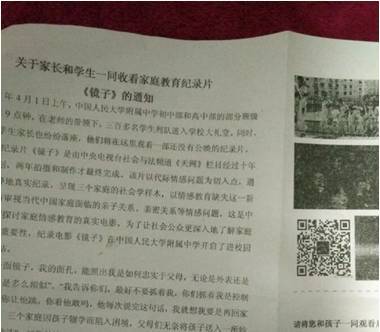

最近,你有没有收到学校这样的通知:

是什么样的片子让人大附中为此停课半天?是什么样的内容让学校下通知要求学生家长一起观看?

这就是中国首部深度探讨家庭情感教育纪录片——《镜子》。

这部刚刚在央视教育与法制频道分三集播完的纪录片因何引起教育界的强烈讨论?我们首先通过纪录片的第一集来感受一下吧!

(视频建议在WIFI环境下观看~)

《镜子》第一集

▼

之所以取名《镜子》,是因为“孩子是家庭的一面镜子,而家庭更是社会的一面镜子”,总导演、央视《天网》栏目制片人卢钊凯说。

这是一个关于心灵回家的故事。

纪录片只有三集,一共90分钟,央视社会与法频道花了10年策划、两年摄制。

《镜子》第二集

▼

《镜子》第三集

▼

内容很简单:

三个家庭因孩子辍学而陷入困境,父母们无奈将孩子送入一所特殊学校接受“改造”,却意外地让自己接受了一次触及灵魂的启蒙教育。

简单的内容却反映了不简单的问题。

01

▼

家长对孩子的期望很高,孩子却一心想要“自由”

家住武汉的家明(均为化名),15岁。

是个网瘾少年,不愿上学,黑白颠倒。

看得出家明父亲对孩子的期望很高,

孩子却一心想要“自由”。

江普一行人来接家明时,

他情绪激动,嚷嚷着不愿受“控制”。

听着孩子的嘶吼,

父母只能在门外抹泪。

02

▼

孩子完全叛逆,家长无威信力

17岁的高三学生张钊,

因谈恋爱已经辍学4个月,

还不让父母在家里住,

见到教育机构的人,

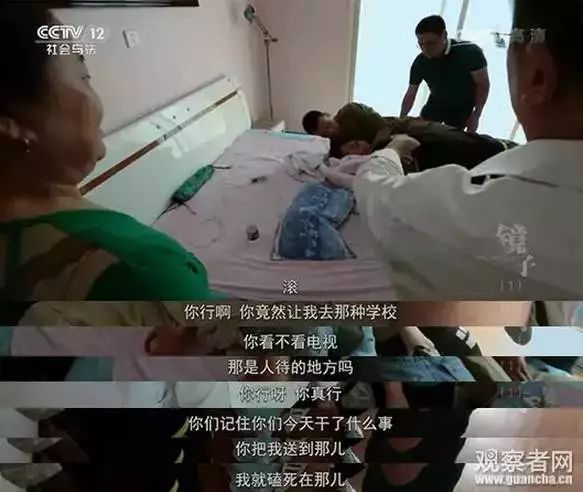

张钊的反应也很激烈,

直接往门上撞。

被制止后,

他对着父母破口大骂,

以为要送他去找杨永信……

03

▼

家长很少关注孩子,孩子变得暴力、黑暗

和家明、张钊不同,

14岁的泽清,

一直表现得很平静,

一副少年老成的模样。

听说有中央台的跟拍,

他才接受这个教育机构,

竟然是因为有“存在感”。

泽清沉迷于网上下棋,

面对母亲的关心,

他却说她“贱”,

甚至动手。

然而,

这些并没有得到父亲的及时制止。

和母亲的说法相反,

泽清一直觉得自己存在感为0。

这段自述也许能解释他为什么会对母亲拳脚相向。

①

当孩子出现迷失的行为,例如不想学习、情绪不稳定、有抵触性情绪时,他反映的很可能是父母间夫妻关系的失衡或模糊。

②

当孩子出现注意力分散、依赖、易结交坏朋友时,他所反映的往往是父母双重标准、夫妻关系分裂、在家中缺乏归属感。

③

当父亲的位置缺席时,儿子很容易发生成瘾行为,例如沉迷于电玩、抽烟、喝酒、吸毒;女儿则很容易发生早熟、暴食或厌食症、对成年男子有兴趣、期待有人保护。

④

当父母一方或双方想离开家或死去时,孩子在潜意识里会接收到这个信息,并以逃家、重病、发生意外危险等方式反映,严重者甚至会死亡,因为他们小小的心灵里幻想着:“我代替你走,这样你就可以留下来”或是“我会跟着你一起走,这样我们就永远不会分开”。

片子在人大附中放映完毕,一位高一的女生首先提问:

“我对片子中的一句话特别有感触,‘人生不止只有学习这一条路’,但是我又在想,我们真的能选择其他路吗?”

人大附中联合总校校长刘彭芝也分享了她的观影感受:“看完以后真的心潮澎湃,很震撼,很激动,跟我有共鸣。推出这个片子太重要了,要引起全社会的关注。我也很感谢中央电视台,能够在这个时候适时推出这个片子。”

“孩子都是好孩子,就看家长是不是好家长”

,俞敏洪看完纪录片后说。

虽然不能把所有的锅都甩给父母,但父母的确是影响孩子最深的人,是孩子的“第一任老师”。

父母都爱孩子,爱的方式决定了父母与孩子的互动方式,而这些不一样的互动方式成为了孩子不一样的内在解析,从而形成了不同的信念与价值观,孩子的人生就开始有了不一样的轨道,你准备给孩子什么样的爱呢?