本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你如何看待粟特人的兴亡?

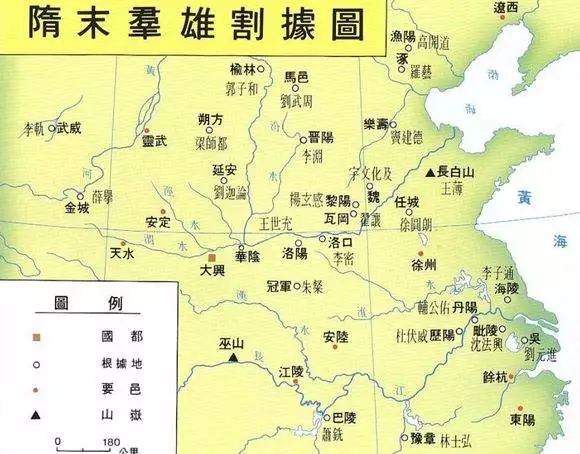

在中亚与东亚的历史上,粟特人都曾经扮演着至关重要的角色。他们不仅是精明的商人,也是出色的情报人员和武士。他们在自己的辉煌时代,极力维系家乡的自治权力。不少人还向东迁徙,在中原和周边地区定居。为东亚大陆的历史发展,做出了巨大的贡献。

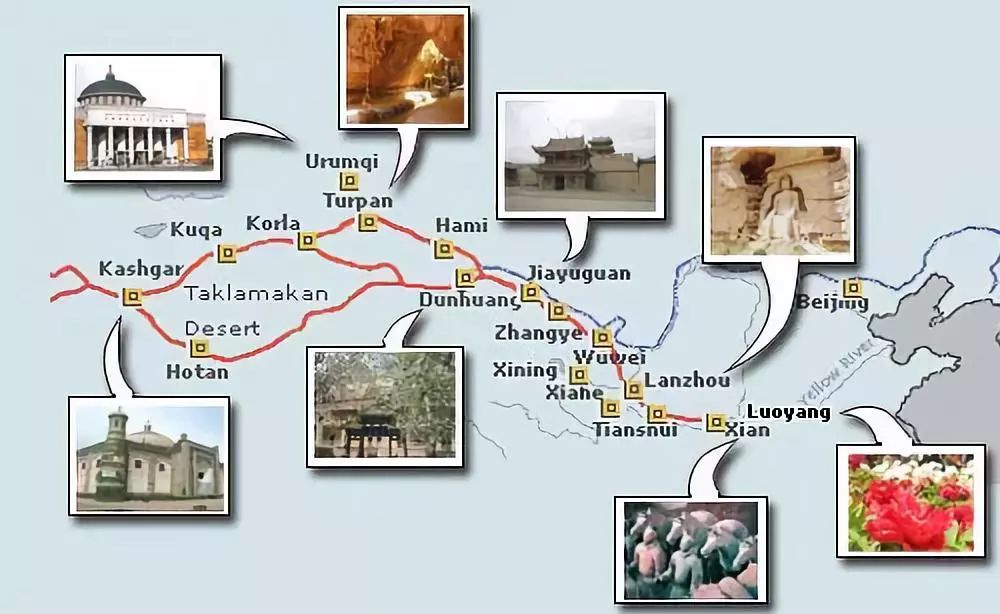

内陆沙海中的商业城邦

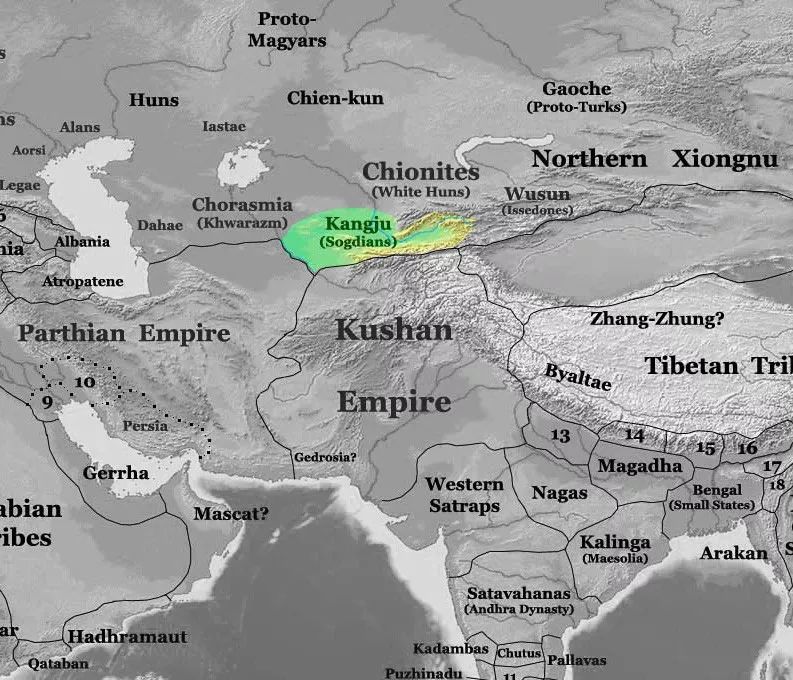

粟特人的起源就相当于今天的河中地区

粟特人的故土,就是中亚历史上的索格迪亚纳。

这片西域沃土位于亚欧大陆的正中央位置。虽然身处相对干旱的内陆,却受到了阿姆河和锡尔河的滋润。所以当地一直都是比较适合耕作与放牧的地区。

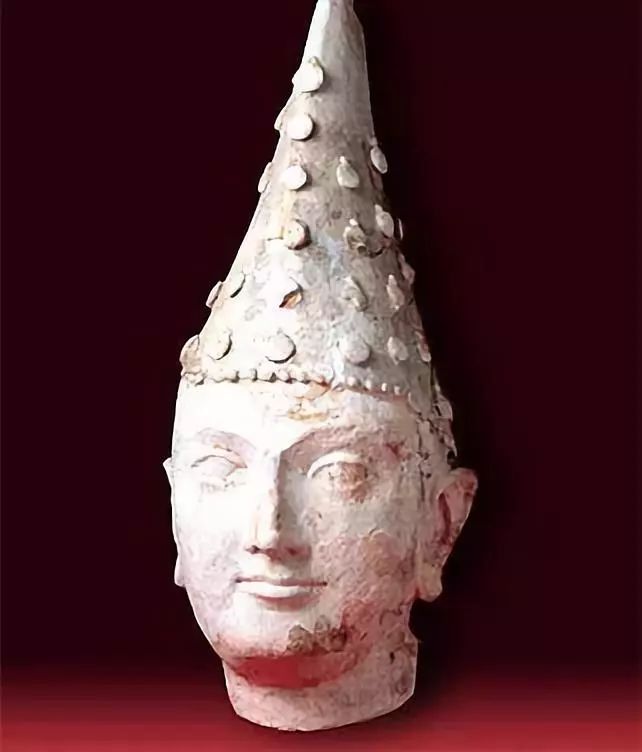

在人种和语言上,粟特人属于典型的高加索人种,属于印欧语系东伊朗语族的一支。

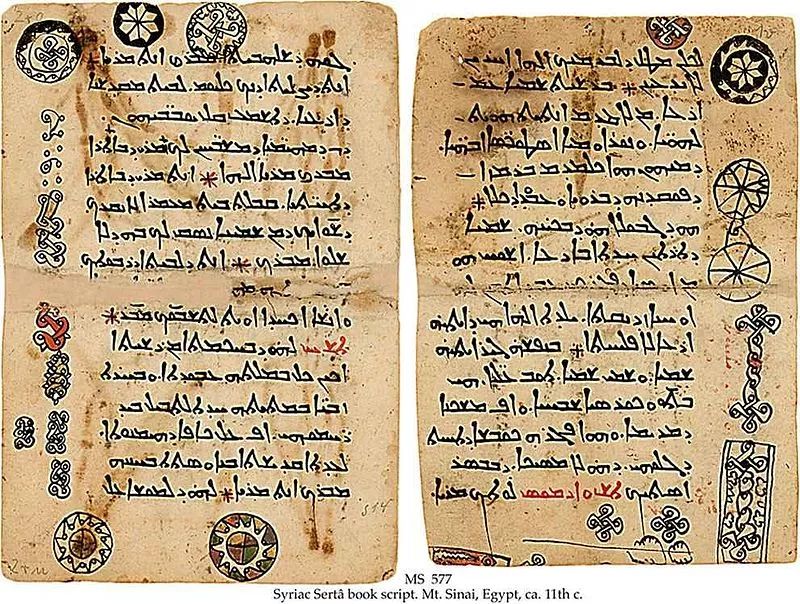

他们皮肤白皙、高鼻凹目,不少人还有着绿色或者蓝色的眼珠,头发成褐色或者栗色。他们使用波斯征服者带来的阿拉米字母。这套源自早期中东文明的字母,一直都是亚述帝国和波斯帝国的通行语。

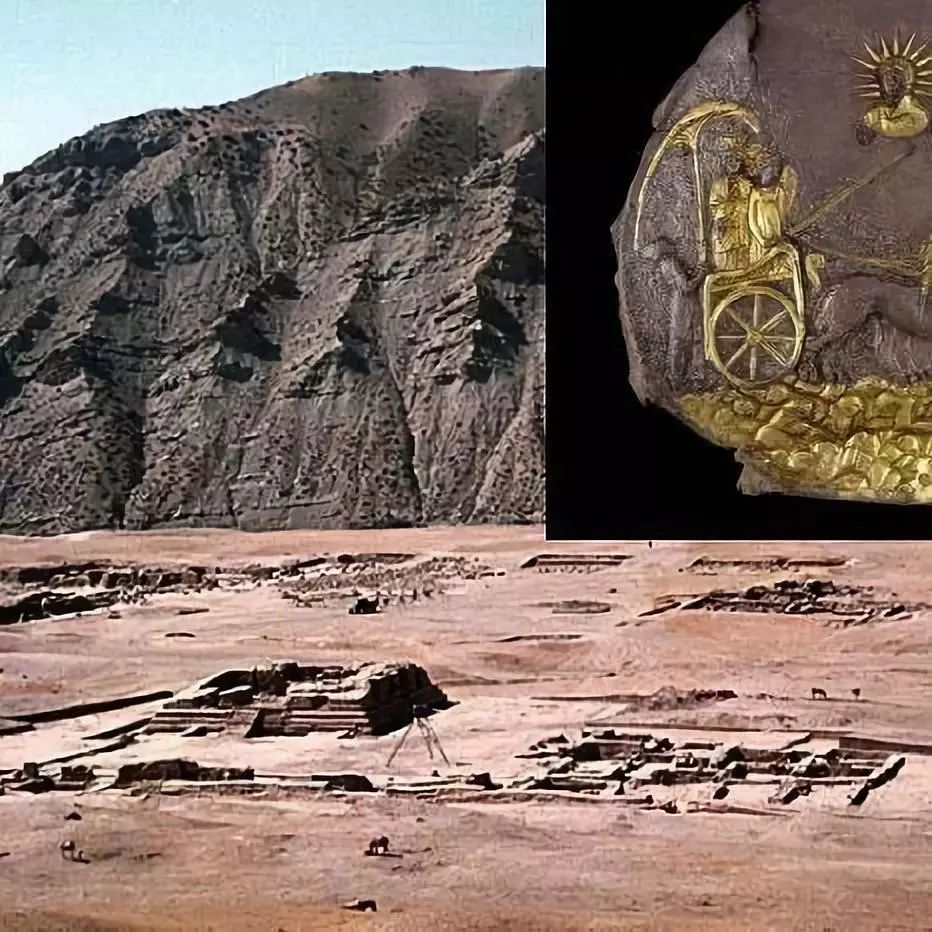

公元前4世纪的中亚要塞城市遗址

公元前6-5世纪左右,索格迪亚纳就出现了复杂的绿洲农业灌溉网络。经历了波斯帝国的征服和统治后,当地又在公元前4世纪迎来了马其顿帝国的希腊化殖民者。

不少希腊战俘和同盟者,被安排在中亚驻屯,并将希腊式的城邦格局引入中亚。这对后来的粟特历史,有着重要的启迪作用。甚至可以说,粟特人黄金时代的商业城市结构,就像是古希腊城邦在亚洲腹地的复刻。

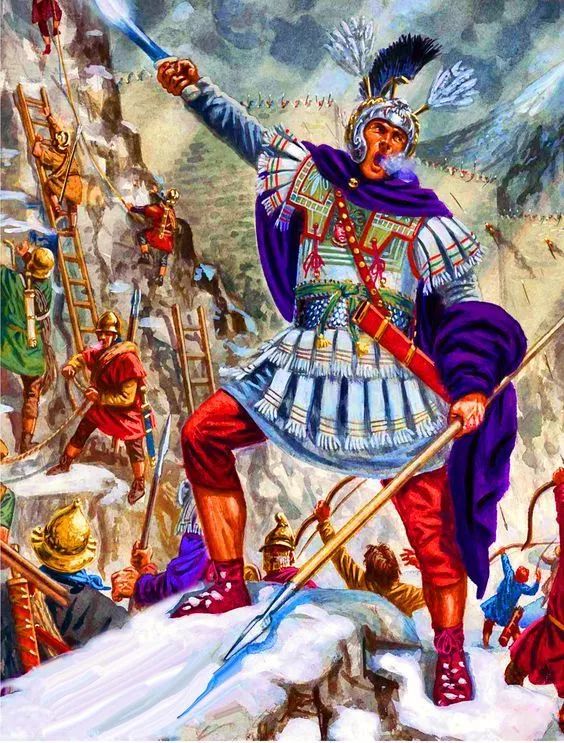

率军攻打粟特城市的亚历山大

公元前2世纪后,匈奴和月氏的战争,引发了中亚民族迁徙的多米诺骨牌。当时的斯基泰大国康居,趁着大月氏西迁与巴克特里亚希腊王国衰败,控制了各索格迪亚纳城邦。他们和粟特人其实属于同文同种的族群,但在经济和生活模式上有很大差异。

当粟特人已经发展出比较成熟的城市文明后,康居人还是典型的游牧国家。由于二者的君臣关系,再加上撒马尔罕的音译“康国”和“康居”名字的相似性,汉文史书经常将二者混淆,认为康居就是康国的祖先。

中亚的希腊城市遗址 也是后来粟特城邦结构的雏形之一

张骞出使西域时,就是由大宛王护送到康居控制的粟特城邦,再由粟特城邦进入大月氏领土。

此后,当地城邦又受到贵霜帝国、白匈奴等势力的间接支配。但在被阿巴斯王朝直接控制前,一直保持着独立地位。作为一个有着鲜明族群特色的种族,粟特人源源不断地对外输出财富、技术与其他人才。

公元5-6世纪,索格狄亚那当地的绿洲农业,又迎来了第二个大发展时期。几个主要的城邦国家最终定型:

古书中的康国

,就是著名的撒马尔罕,位于索格迪亚纳的中央。

撒马尔罕的南边有史国“羯霜那”,

把持着连接索格迪亚纳和巴克特里亚的要道铁门。

撒马尔罕的西边是何国

“屈霜尼加”。

再往西就是重镇安国,也就是历史名城布哈拉。

这条道路继续向西,可以通达波斯、南俄草原乃至黑海地区。

著名的赭石,就是在大唐和阿拉伯之战中扮演了重要角色的石国,

位于今天的塔什干。由此地向东,可以越过阿尔泰山,进入蒙古高原。

而在撒马尔罕的北部则有曹国、东曹国和西曹国。

其中东曹国是粟特人前往西域和中原的必经之地。而米摩贺米国的位置,则位于撒马尔罕东方60公里的片治肯特。

在这片土地的四周,都是闻名于史册的战略要地:

西边是阿姆河下游肥沃的花剌子模绿洲,南部是因为希腊移民而得名的巴克特里亚。东边还有盛产良驹、农牧皆宜的费尔干纳盆地。

粟特人的城邦分布

军商合一的粟特贵族

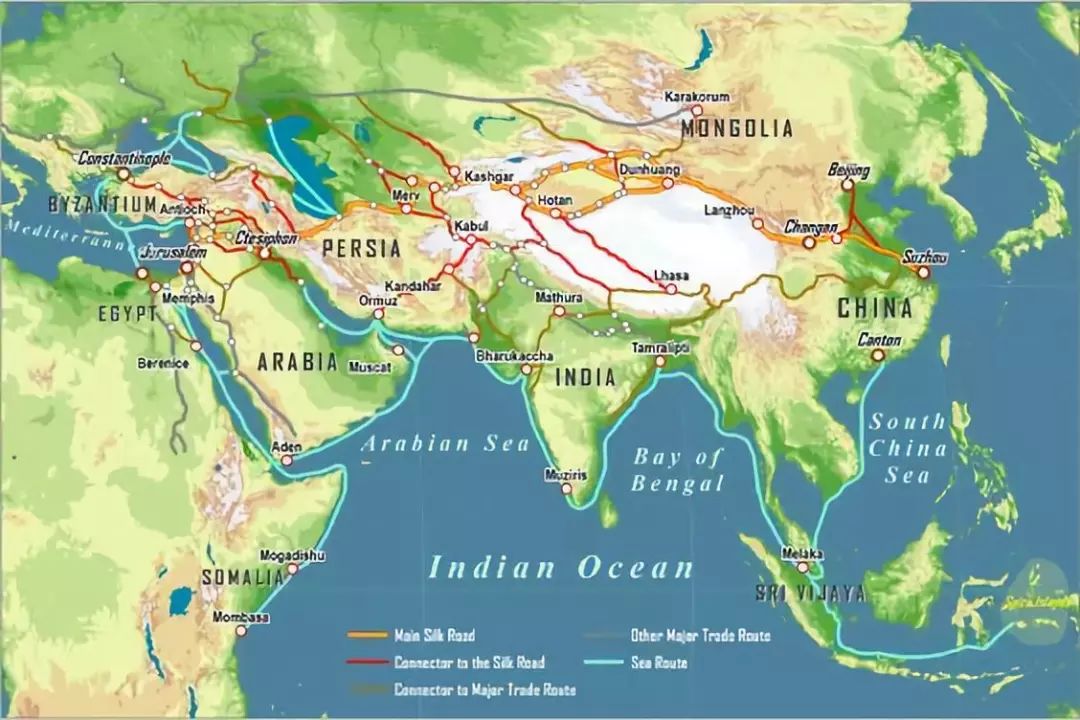

粟特城市正好位于东西方交通线的正中央

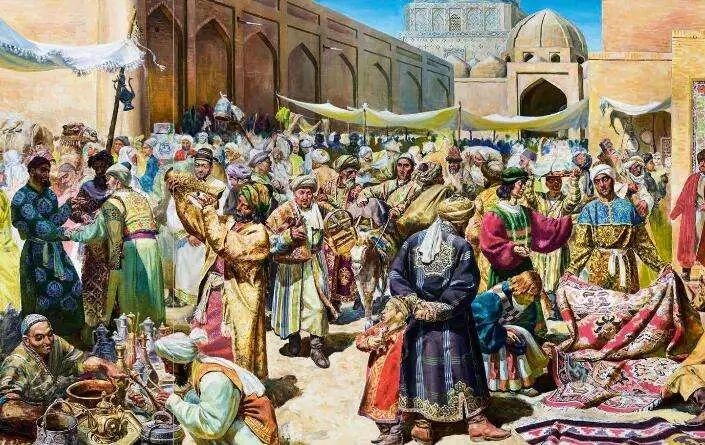

这些城邦最早的经济基础就是农业。由于其土地丰饶,使得阿拉伯人的地理书称之为世界四大乐园之一。

但是绿洲本身的承载能力是有限的。

所以当经济体量和人口规模超出了土地承载力后,城邦就会像古希腊人那样,通过官方或者民间组织移民,在其他地区建立殖民地或者城市群。比如天山山脉的七河地区,就是这样的移民点。

粟特人最终以一己之力 撑起了半条丝绸之路

索格迪亚纳位于亚欧大陆正中心,也位于内亚贸易网络的大动脉上。

所以从这里可以东南通达印度,北方通达草原,东北方通达中国,西边通达波斯和欧洲。得天独厚的地理位置,与贯通亚欧的世界眼光,使他们十分重视商业的发展。

在粟特人的国家里,商业是十分重视的经济行为。

粟特婴孩出生之后,大人会在他们口中放冰糖,并在手掌中心放置明胶。意思是希望孩子长大后能用甜言蜜语进行贸易,能像明胶粘物一样,用双手抓紧财富。长大之后的粟特人,就会学习用阿拉米字母记账。一个男子长到20岁,就要到远方贸易。

粟特人的商业能力是从小培养起来的

见识过粟特人贸易能力的玄奘感叹道:

在粟特人的社会里,有一半的人务农,另一半的人靠贸易获利,社会各阶层都是如此。他们将追逐利润作为至高的目的。由于商业是重要的经济支柱,所以商人的社会地位较高。

中亚穆格山要塞出土的阿拉米字母文书显示,粟特社会分为自由人、商人、工匠和奴隶等群体。

其中自由人大都有土地和动产,甚至私人武装。他们农商兼营,在某些场合被称为贵族或者武士阶层。这个群体占到粟特社会人口的三成之多。

一直到11世纪 还有被使用的阿拉米语

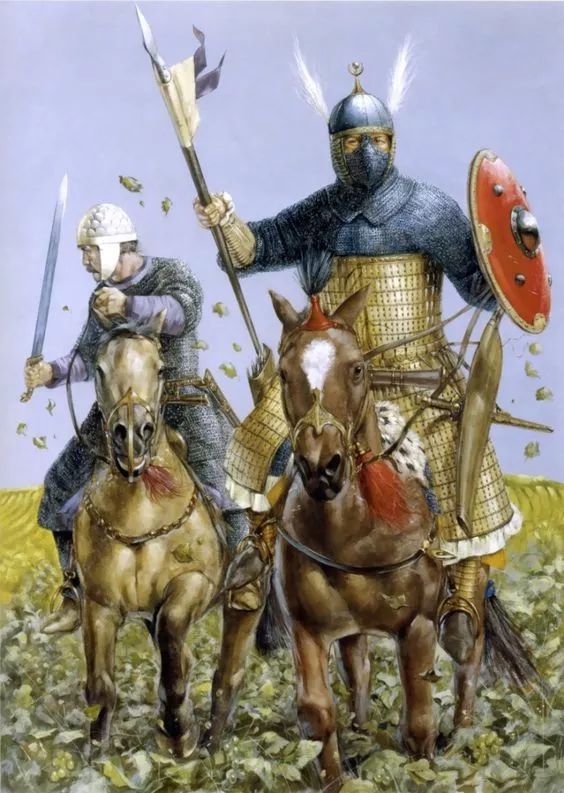

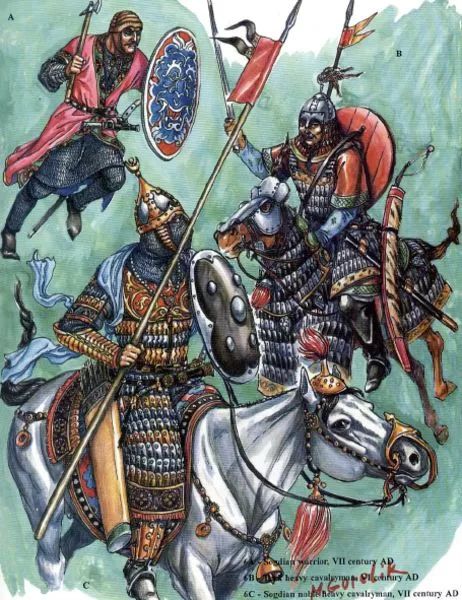

自由人阶层的另一特点,就是军商合一。

粟特人长期受到游牧集团的袭扰和支配,自身也就有了尚武习俗,十分彪悍。

玄奘记载粟特人往往分为若干城邦,彼此间互不统属,所以经常争斗。这些人不仅手工业发达,而且性情勇烈,善于骑马作战,杀敌时一往无前。安伽、虞弘、史君等在华粟特人的墓葬里,都有波斯风格的骑射狩猎图,这与他们好战尚武的民风是分不开的。

较强的军事技能,是粟特人能在动荡的西域生存繁衍,并在异乡开辟殖民地的重要保证。所以几百人的粟特商队,和几千人的粟特移民团,其实就是一支小型军队。

常年游走于绿洲城邦和草原部落的他们,不仅凭借祖传的贸易路线和家族积累的关系,构建了强大的情报网络。还经常以敏锐的商业嗅觉,积极参与到蒙古高原、西域城邦、河西走廊和中原地区的混战。支持开出优惠贸易条件,或者最有希望取胜的一方,在险中求得富贵。

在外人眼中,这些粟特人不仅有过硬的军事素养,还精通多种语言的交流技能,有有丰富的贸易和军事情报。

而商人身份则可以作为间谍身份的掩护。所以无论是突厥系的草原部落,还是东方的鲜卑人和汉人,又或是像吐谷浑这样的半农半牧政权。都乐意聘用粟特人作为外交特使,赐予粟特首领以武职,让他们纵横捭阖。

早期的粟特武士形象

汉晋之际的粟特军商

北伐的诸葛亮也曾经使用过粟特武装

早在三国和西晋时代,就有少数粟特人穿过西域盆地,来到了凉州地区。他们甚至还参与到了蜀国北伐曹魏的战争当中。

公元227-228年,凭借马超在西羌中的威望与关系网,诸葛亮第一次出祁山。凉州地区的诸部族首领,派遣月氏胡侯支富和康居胡侯康植等20多个头目,接受诸葛亮的节制指挥。

其中月氏人可能是羌族中的小月氏,而康植则是以国名康国为汉姓的粟特人。

粟特人的主要服饰

根据粟特人的贸易传统,这是典型的投机操作。

凭借过硬的军事素质和精明的商业头脑,往来于有着资源和情报需求的几个割据政权之间。投资有潜力的一方,并从他们那里得到想要的物资是惯用手段。

由于当时曹魏还没在西线集结重兵,所以曹魏对于第一次北伐缺乏提防。蜀汉举国进攻曹魏兵力空虚的凉州,是比较有优势的。所以粟特人才大胆地选择了与蜀汉联络。

在这一盟约背后,诸葛亮看中了这些粟特军商的军事才能和丰富的情报,以及重要的骑兵与战马。而粟特人看重的可能是做工精良的蜀锦。他们可以把蜀锦远销西域,获得丰厚的利润。如果计划顺利,他们也许会得到蜀汉的允许,将贸易网铺展到蜀中和东吴。

这是粟特人在东亚战争史上一次较早的亮相。

但是随着蜀汉北伐的失败,这些粟特人和羌族等民族一起,受到了曹魏和西晋的镇压和收降。

粟特人的经商能力 让他们也具备了很强的情况搜集水平

公元311-312年,一位在洛阳待过的商团首领奈伊凡塔克,给撒马尔罕的贵族资助人写信,汇报了中原的永嘉之乱。

奈伊凡塔克受资助人之托,来到东方贸易。由于发现胡汉矛盾日益严重,诸侯王征战不休,所以他以相对安全的武威为基地。此人在信中描述了他派人到洛阳和安阳进货的情况。在洛阳,匈奴军队攻破了都城,城里的印度人和粟特人社区一片萧条,商人大量饿死。晋怀帝也逃出了洛阳城避难。他们买卖的货物包括药材、金、银、黄铜,还有非常紧缺的白面。但是他们没有收购到宝贵的生丝---这才是他们希望获得的宝物。

一同出土的另一封书信,则记载了一对滞留中国的粟特母女的情况。

粟特商人那奈德,带着妻子米薇與女兒莎恩,从撒马尔罕到敦煌做生意。但他將妻女留在敦煌,自己返回撒馬爾罕,一去三年。被留在敦煌的米薇母女盤纏用盡,不得不要求那奈德想办法,將她们帶回撒马尔罕。而那奈德的生意合伙人法克汉德,已经欠債逃跑,致使母女必須承担债务。女儿则在母亲的信中附议,请求父亲给她们寄些钱来,因为她们即将成为奴隶。

出土的粟特男子头像

除此之外,米薇也写信給她的母亲蔡特思。表示她虽然有门路,却沒有钱,也沒能得到丈夫亲戚的允许而无法离开。除了这六人之外,米薇也曾向一位官员求助无果。

唯有一位拜火教祭司愿意帮助她。

这两封商业情报书和家书,于1907年在长城烽燧下被人找到。

书信因为战乱而没能被寄回康国。在粟特文书里,像伊奈凡塔克和那奈德这样在中国的商人,也被称为“自由人”。说明也是身兼贵族武士、间谍和国际商人的多面体。

粟特商人的步伐可谓是踏遍了整条国际贸易线

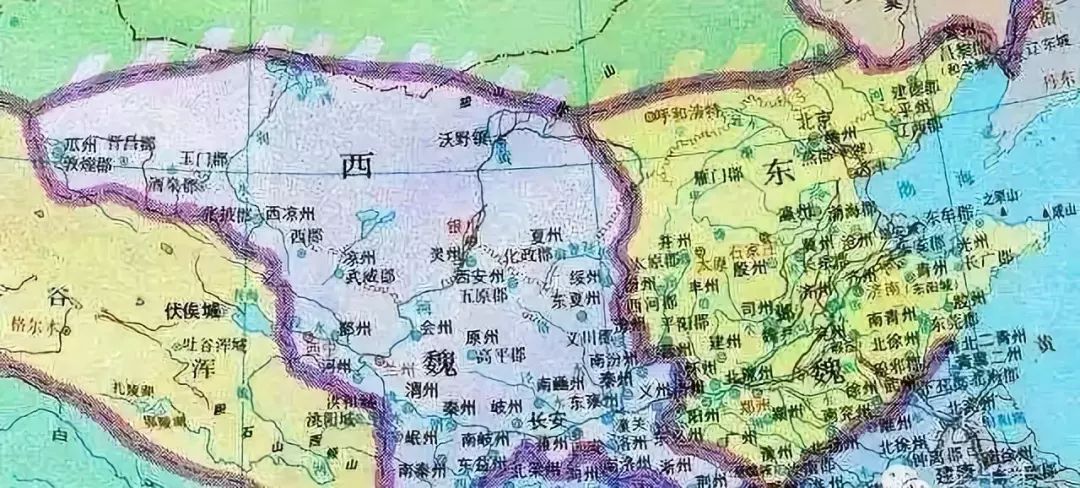

南北乱世的双面间谍

五胡十六国的建立让大家都开始需要粟特商人

在五胡十六国和南北朝时代,更多的粟特人前往东方贸易。

他们在河西走廊乃至漠北草原,都延续了自己的殖民据点模式。一个贵族负责建立一系列居民点或者城市,由被称为“萨保”的军事与商业头目进行自治。粟特人再以这些据点为中心,充当各族政权的使者,间谍和雇佣军人。

比如在公元429年,北魏世祖太武帝带领军队长驱漠北,打败宿敌柔然的大檀可汗。在取胜后,他从凉州的粟特胡商那里得知,如果再深入追击两天,就能彻底打垮可汗的残部。这让太武帝又气又恨。

由于粟特人具有重要的军事与商业价值,北方的地方政权非常重视留用粟特商人,从他们身上收取足够的商税和军事情报。

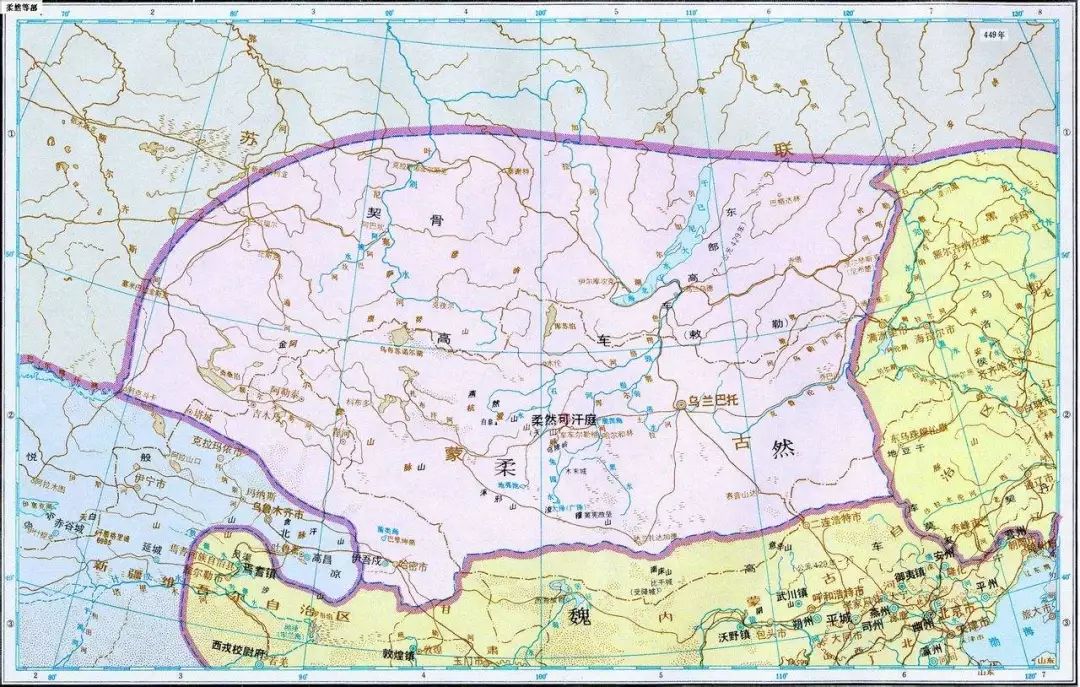

柔然汗国境内就有很多迁徙的粟特群体

割据凉州的北凉政权,就借助地利,收容了大量的粟特商人。北魏为了得到这些粟特人,就以北凉“征收重税,阻断胡商来华贸易”为理由,出兵灭北凉。

为此,粟特城邦的首领们遣使北魏,希望出钱赎买这些商团和他们的家属,以便恢复他们的自由地位。最后在452年得到了批准。可见这些粟特殖民者,并没有因为战乱而失去自主性。他们与故乡有紧密的联系,并在受难时由故乡出面营救,以便继续在东方进行比较独立的外交和贸易。

到了公元490年,柔然可汗下令附属的高车和自己一起进攻北魏,激发了高车人的反抗。高车首领阿伏至罗迁徙到阿尔泰山与天山山脉之间的土地建国。

高车派出的使者,就是一个名叫越者的粟特人。他带着象征使节的两支箭来到北魏宫廷表示臣服。

粟特商人的陶勇形象

北魏时,有一个名叫安吐根的粟特胡商,将自己的祖籍归结到古代的安西王室,以此来抬高身价。他以西域胡人的身份,以及祖上世代经商的职业背景,受到北魏皇帝的委托,成为了北魏驻柔然的使节。

到了北魏末年,政权混乱,柔然可汗阿纳环想趁乱南下入侵,于是派安吐根回到洛阳刺探情报。

安吐根为了在柔然和北魏两边都留下后路,于是趁机向北魏的实权人物高欢透露了柔然入侵的计划。在北魏的防备下,柔然没有得逞。毕竟,维持地区强权的均势,比较符合粟特人的利益。

后来的北魏分裂为东魏和西魏。安吐根凭借自己在中原的情报网做出判断,东魏的优势比较大。于是他劝柔然人与东魏结好,并积极推动了柔然与东魏的联姻。

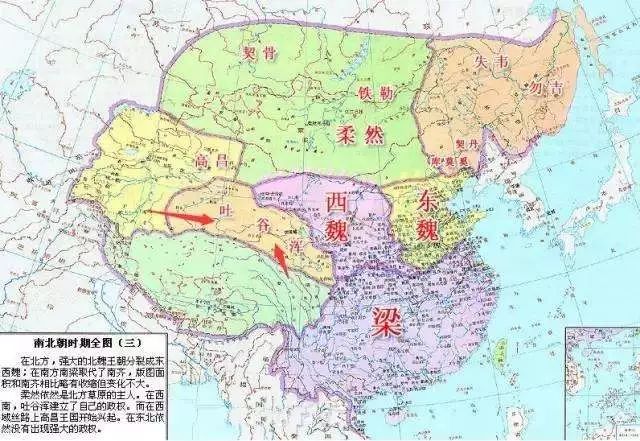

北魏分裂后 拥有六镇大部分兵力的东魏占据优势

粟特人不仅为鲜卑人效力,还充当南朝和吐谷浑政权的使者,实行远交近攻的策略。

比如在公元553年,西魏从梁朝手里夺取四川,阻断了梁朝与吐谷浑还有柔然的外交线路。吐谷浑深感威胁,于是取道蒙古高原,向北齐派出结盟使团。但是在回国途中,使团遭到西魏的伏击。有着典型粟特名字的将军翟潘密和240名粟特胡商,以及数万匹彩色丝绢,都被西魏缴获。粟特首领担任武职,而且携带了大量贵重礼品,充分地说明了粟特贵族具有军人和商人的合一属性。

来自鲜卑系的吐谷浑也喜欢任用粟特人

隋唐的粟特武士与安史之乱

粟特人在唐朝崛起的过程中也进行了提前押宝

历史即将进入隋唐时代,很多粟特人凭借灵敏的政治敏感度,和过硬的军事素质,正确选择了新的效忠对象。

今人所熟知的隋唐关陇集团,是以鲜卑人和胡化汉人为主的统治集团。事实上,河西还有山西的一些地方武装,是由粟特人主导的。

以山西太原的粟特人虞弘为例,他是一个典型的粟特地方势力代表。

根据墓志铭记载,他的祖先是西域部族“鱼国”的酋长。后来这个草原上的聚落被柔然可汗收降。他本人在柔然担任高官,并被作为使者派到北齐。由于北齐与柔然关系恶化,于是他被强行留用。后来又在北齐、北周与隋朝为官。他在北周时统领并州、代州、介州的三州乡团,并被封为检校萨保府。

粟特与突厥人的武装 在唐朝军队中有着举足轻重的作用

放眼整个时代,虞弘的经历很具有普遍性。由于重视收集军事情报,而且善于押宝,所以不少世袭的粟特武人都兼任府兵制军府的首长。

对唐朝,他们是中央或者地方军府的官员。但是在粟特人自己的世界里,他们佩戴波斯式王冠,使用西方的金银器皿,形同一方诸侯。在文化和身份认同上保持着相当的独立性。

到了617年的隋末大乱时期,作为河西地方实力派的粟特人安兴贵与安修仁兄弟,拥立当地军官李轨建立了独立政权。一年后李渊创立唐朝,改元武德。对政治十分敏感的安氏兄弟,建议李轨早日归降中央,但被李某拒绝。

于是兄弟二人果断发动粟特武装造反,捉拿了李轨,带着河西地区归顺了唐朝。

这并不是偶然的现象。现存的62块唐代安-康两姓粟特墓志铭显示:

37人有武散官或者职官的官位。28人的祖辈和父辈,在北朝时担任就受封各种武职。随着唐代的门荫制度,他们的后代也有武职。其中很多人参与了唐朝北伐突厥的战争,立下过赫赫战功。

粟特人的武器打造水准与骑兵技术 都是唐军所需要的

不仅是在官府,民间的粟特人也很活跃。

在唐与突厥战争的期间,高僧玄奘希望出关到印度求取真经,而他的护卫石盘陀,就是一个十分典型的粟特人。

此人善于骑射,熟知沙漠的地形与各民族风俗。他的名字显示,其祖先来自石国。名字里的“盘陀”在粟特语里是“神的仆人”的意思。

石盘陀的经历也很具有代表性。

当时的粟特卫士唯利是图,为往来东西的各族客商充当保镖或者向导。一旦发现旅途过于危险,或者雇主付不起高额的护送费用。锱铢必较的他们就抛下雇主,甩手不干。尽管如此,玄奘凭借惊人的毅力和友好国家的资助,还是一路向西,来到了石盘陀的故乡索格迪亚纳。他在留下的《大唐西域记》里,为后人留下了关于粟特城邦的宝贵记载。

玄奘的护卫就是一个粟特人

在唐朝击败了突厥人后,突厥中的一批游牧粟特人归降了唐朝。

对于这些新归附的粟特人,唐朝政府的政策是给首领加封官位和爵位,留他们在长安宿卫。对于部落民,就在遥远的敦煌、吐鲁番等地,聚落变成“归化乡”加以管理。使他们称为编户齐民,逐渐同化于汉人。

在长安、洛阳和扬州等地,也有专门的粟特社区,集中居住着粟特商人以及家属。比如长安就有19个粟特坊。

他们依旧被唐人看作外侨。到了唐朝中后期,萨保的权力渐渐降低,主要职能是宗教工作,负责组织祆教祭祀,维护民族文化认同。

与此同时,迁居到内地的粟特武将也打破了族内通婚的传统,开始与突厥,乃至汉人贵族通婚。

他们的后代在文化信仰上也开始多样化,道教、佛教、儒家都有涉猎。名字由具有印欧色彩的阿、芬、达、盘陀、射,变成了汉文化的忠、孝、富、贵等等。有的人甚至终身放浪形骸于山川林木,成为僧人或者道士。仅有姓氏、墓志铭或者生活用品,保留了自己的西域出身。

粟特壁画上的唐太宗李世民形象

在边境上的六胡州和营州地区,还有一些保持着印欧人原始形态,几乎完全自治的粟特部落。他们自由散漫,汉化程度很低,但却非常迷信。

721-722年,六胡州的胡人因为赋税太重而叛乱,就有粟特人康待宾自称可汗。叛乱平定后,很多叛乱的粟特部落一度被唐朝内迁到河南和江淮地区分散管理。即便如此,这些人还是因为水土不服,风俗异于汉人而北逃回故土。

在整个北方边境上和河北地区,都有数目可观的粟特人。和内地的同胞相比,这些人依旧保持着骑射传统与拜火教信仰,以部落为单位生产生活。

和萨保一样,部落头目兼具宗教首领、商团领袖与将军的多重身份。所以很容易被发动起来。

而按照粟特贵族商人-武士-教头合一的传统来看,安禄山的出现也绝不是偶然。

粟特壁画上的女皇武则天

根据著名的文献《安禄山事迹卷》记载,安禄山就是典型的粟特式头目。

他利用粟特人善于贸易的特点,在用贸易筹集巨额军资,打造武器铠甲。甚至批量生产伪官的印信和符节。还借贸易的机会,用粟特商人的身份作掩护,在各地搜集情报。

同时,安禄山还在聚集粟特商人的时候举行宗教仪式。他让几百个侍从站在身边,摆上丰盛的祭品,命令巫师成日敲鼓。他本人则装扮成祆教的天神。指挥祭拜。他的突厥名字“亚牢山”是战神的意思。而在粟特语里就是“闪耀的光明之神”。

正是因为宗教力量,那些流散到内地,被压迫为编户齐民的粟特游牧民,还盗窃官马,北上投奔精神领袖安禄山。

粟特-突厥混血的安禄山 其实是那个时代的典型

也是因为有着宗教和经济上的广泛影响力,安史叛军有着极强的凝聚力和战斗力,是承平日久的内地州郡民兵所无法比拟的。战争开始后,经常出现小股叛军轻松地击败大队地方军的情况。

尽管有安禄山等人的叛乱,但是安史之乱依旧不是一场狭隘的民族战争。战斗双方都大量使用西域和东北亚的外族军队作战。双方的高参集团里也不乏汉人存在。

粟特人里出了安禄山这样的叛将,但是也有相当一部分选择与唐朝政府站在一起。由于出色的战功,唐朝中后期打破了节度使必须由汉人或汉化番人充当的传统。