做极品投资,与伟大的企业家同行,向伟大的时代致敬!

改革开放时期与中国以往的历史发展脉络到底有着怎样的关系?改革开放的能量源泉究竟来自哪里?

英国地理学家、地缘政治学家哈·麦金德在其著作《历史的地理枢纽》里有这样一句话:

“一个特定时刻的历史进程,不论是政治、社会或人类活动的其他方面,不仅是环境,而且也是以前所有取得动量的产物。”

这句话和我今天的主题非常贴合。改革开放40年的经济起飞,也可视为是漫长中华历史的延长线上一个新的阶段。虽然体现为一个成功的工业化和现代化过程,但也是特定的历史和自然环境孕育而成的一个结果。

我想解释的是,改革开放的短短四十年可以在5000年的历史当中寻找它最初的动量——对今天一直都有所贡献的动量。

就像麦金德所说的,每一个历史进程总是不断贡献着一些动量、动能,最后终于在这40年里,把历史上这些有利的因素都调动起来了。

“北宋圆”

图1 人口与GDP变形图

图1是依据人口和GDP画的中国地图变形图,在这两个图里我画了两个圆圈,北部从河北省的中部切过去,西北部从山西省中部切过来,南部沿黔滇边界向南,与北宋时期的边界非常一致,因为北宋与辽边界在北部就是今天的白沟到山西朔州雁门关这一线。今天,我们来关注这个圆,

看看为什么这个圆形区域这么特殊。

这个圆圈,是中国最肥沃的土地,而且,从中国最早的国家版图形成之后,这一格局一直延续至今。

秦最早分天下36郡,郡设守、尉、监,到秦末期有48个郡,版图往北到辽西一带,往南还比历史好多时期更大一些;魏晋南北朝早期、西晋版图也是这一块;北宋的版图就是一个非常圆的一个版图,都与图1的圆圈非常一致。

明朝早期版图是比较大的,后来像东北这些地方都丢了,在一段时间里也是一个近乎圆形的版图。这个圆形区域,我有一个命名,叫“北宋圆”。

这个“北宋圆”实际上是从圆心的部分逐步扩大而成的。周成王时有一句话“余其宅兹中国”,当时理解的“中国”是一个地理文化的中心,不是政治体的概念。《周礼·王制》:

“凡四海之内九州,州方千里。州,建百里之国三十,七十里之国六十,五十里之国百有二十,凡二百一十国…”

就表现出圆形。而《禹贡》的

“令天子之国以外五百里甸服…五百里侯服…五百里绥服…五百里要服…五百里荒服…”,

就是一圈一圈往外的地理概念。这种地理和文化观念在世界上其他地方是找不到的。

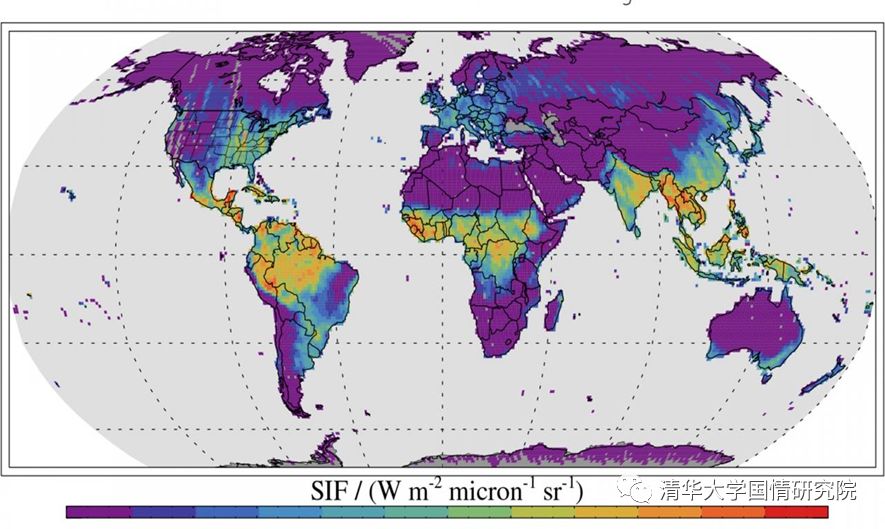

图2 2014年NASA卫星图示

图2是2014年NASA卫星拍摄的图片,最初是为了测量碳排放,也体现了植物表面对光的反射。从这张图也可以看出我们的这个近乎圆形的区域。欧洲的颜色比较淡,它是很晚才开始有了连续农业。再往南近乎黄色的地方,由于气候问题等各方面问题,不是一个适合连续农业的区域,所以没有发展出连续发展的农业文明。

这张卫星图片说明,直到今天人们仍然能够辨识出这个圆形区域——我们可以一直追溯到文明发生之前,从植物的分布看到中国这一块得天独厚的自然地理环境区域。

“天下”型定居文明与“天治主义”

孔飞力在《中国现代国家的起源》书中有一个重要的发问:在何种意义上,中国现代国家的形成是一种“中国的过程”?有一种理论,总是说我们的现代化是一个被西方1840年船坚炮利给打出来的,大家按照刺激-反应的模式来理解。其实现在很多学者,包括美国一些汉学家,越来越倾向于其实本身存在着一个中国自己的过程。贾·戴蒙德在《枪炮、病菌与钢铁》这本书中提到,

“现代中国的最肥沃地区于公元前221年第一次在政治上统一起来,并从那时以来的大部分时间里一直维持着这个局面。”

他也观察到中国有一个最肥沃的地区,从秦朝时形成的最早的国家版图之后一直维持这个局面直到现在。

图3 亚欧大陆农业带分布图

图3解释了中国从黄河中下游发展起来的连续农业带,然后到南方,AB是先后的意思。在印度和地中海地区都有不同面积的连续农业地带,但没有像我们这样一个连片的、面积很大的区域,而是分散的,一些小块的区域,而“转农”的意思是很晚才开始的农业革命。

整个欧亚大陆中心地带主要是游牧文明,而不是定居文明,再往北边就是冻土带,西伯利亚森林地带,中国的东北也是很晚才开始有连续文明农业的。

1915年英国地理学家詹姆斯·费尔格里夫(James Firegrieve)写过一本书叫《地理与世界霸权》(Geography and World Power)他用等比例尺对比了黄河、渭河流域和埃及尼罗河,从比较中可以看出黄河中下游一带的面积之大。黄泛区的面积也很大,黄河的多次改道也制造了一片非常肥沃的区域。

图4 地中海重要的农业区域(公元1-2世纪)

如图4,地中海连续的农业地带大概可以分成10块,合起来不到80万平方公里,而中国在秦朝的时候已经有300多万平方公里了。周朝时,北部已到辽宁西部,西边到甘肃东部一带,面积有两百万平方公里,是整个地中海其他几个连续农业地带的数倍。

春秋时期,中国已涌现出了诸子百家,欧洲才刚有简单的哈尔施塔特文明。战国至秦汉时期,中国进入文明的第一个高峰,欧洲进入“拉坦诺文明”时期,但是当时的罗马帝国和今天所说的欧洲文明不是一回事,应当归为地中海文明。在汤因比《历史研究》这本书里有一段专门讲两者之间的关系:

“好像从旧社会中的一根肋骨变了新社会的脊骨”。

在得天独厚的自然地理环境下产生了一种“天治主义”思想,这个词梁启超用过,他认为诸子百家其实都是一种“天治主义”。“天”可以有秩序、可以有刑、可以有威,“天”还有历数。

道家认为人不用做事,“天”自动什么都有了。儒家、法家会更进取一些,墨家最极端,认为人只要相互之间不争斗,兼爱就什么都有了。可以想象,这种政治哲学思想在中东沙漠里是很难发展的,而只能在自然地理环境非常好,早期农业革命非常成功,物产丰富到短时间内就会出现很繁荣的局面的地区才可能产生。

子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“既庶矣。又何加焉?”曰:“富之。”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。”···子曰:“苟有用我者。期月而已可也,三年有成。”

对比世界历史进程中的其他文明,找不到第二个地方会产生《论语·子路》这段话。冉有拉着孔子走到了当时的卫国,“既庶矣。又何加焉”?这么多人了还要怎么样呢?孔子说“富之”,想让他们富就可以让他们富。

而中东地区,在“共同体”结成之前,社会交往方式往往只有两种:抢劫和复仇。两个骆驼队相遇了不是你抢了我,就是我抢了你,因为没有别的生活资料,我不抢你我就饿死了,败了就复仇,下次遇到再抢。因此,在这些地区,伊斯兰教的产生实际上是进步的,终于能够让这一地区的所有部落打破各部落之间血缘关系,建立了一种共同体,统一臣服于“真主”,这与因自然地理环境优势而形成的政治文化完全不同。

图5 印度地理环境与军事防线示意图

从地理上看,印度也有一个很肥沃的地区,非常适合发展连续农业。我们观察图5,历史上曾经当做当作军事防线的这些地带,粗的线就是近乎永久性的军事防御地带,比较细的线有的时候是军事防御地带,有的时候不是,就是表示曾经是某个地区的军事前线。

在印度的西北部,有一个开伯尔山口,每一次异族入侵几乎都是从这里进来,印度次大陆的不同王国只能建防线来防御一拨接一拨的入侵,从来没有形成像“北宋圆”这样的有一个中心有四周的圆形区域。如果印度也有这样一个强势的早期文明的话,它很可能也会在开伯尔山口修建长城,那么历史就会完全不一样了。所以印度始终都是一个囊括很多不同民族、不同种族、不同文化的四分五裂的国土。

黑格尔在《历史哲学》中讲:

印度对于事物的见解是一种“普遍的泛神论”,但是是一种“想象”的泛神论,而不是“思想”的泛神论…所以每一件东西——日、月、星辰、恒河、印度河、野兽、花朵——每件东西对于它都是神。

在这种神圣性之中,有限的东西便丧失了存在和稳固性,所有的理智也因此消失了。

直到今天,我们当中的很多人都很难理解印度教为什么有那么多神。

福山在《政治秩序的起源》里专门比较了为什么印度没有发展出像中国这样的政治秩序:

“(中国和印度)政体的性质可以说相差十万八千里”,“孔雀王朝…政府用人完全是家族式的,受种姓制度的严格限制。…据我们所知,孔雀王朝也没有统一度量衡,也没有在管辖地区统一语言。…孔雀王朝的终止导致帝国分崩离析,分割成数百个政治体,很多尚处在国家之前的层次。”

孔雀王朝阿育王时期也基本统一了印度大部分的领土,但是他没有建立和发展出像秦始皇时期那样的真正的国家政体,因而,始终没有跟中国在同一个发展轨道上。

这两个人关于印度的描述至今仍然是具有意义的。

巴菲尔德在《危险的边疆》这本书里面讲到

“游牧民族的统一与中原的统一几乎同时完成,这并不是一种巧合。同样,中原经济的衰败及其分裂本不会影响草原,却对草原产生了直接影响。”

实际上很多研究中亚、内亚游牧帝国的学者,包括法国人格鲁塞写的《草原帝国》,都发现了这个现象。中原王朝统一强盛的时期恰恰也是草原统一的时期,中原衰败了分裂了,草原也同时衰败、分裂,双方是一个共生的关系。

从秦汉时期开始,只有中原强盛了,草原才有条件统一强盛起来,草原总是通过向中原索贡敲诈获得财富和发展。而

中原总是处在这样一个困境当中:到底是进攻,是防御,是让它进来内附,还是前出漠北去击破?

所以我们怎么来理解我们的历史?在我看来,这一演化进程可以用中原国家和草原帝国各自的生产力、军事力、贸易力、文化力四种力的互动与消长进行描述。

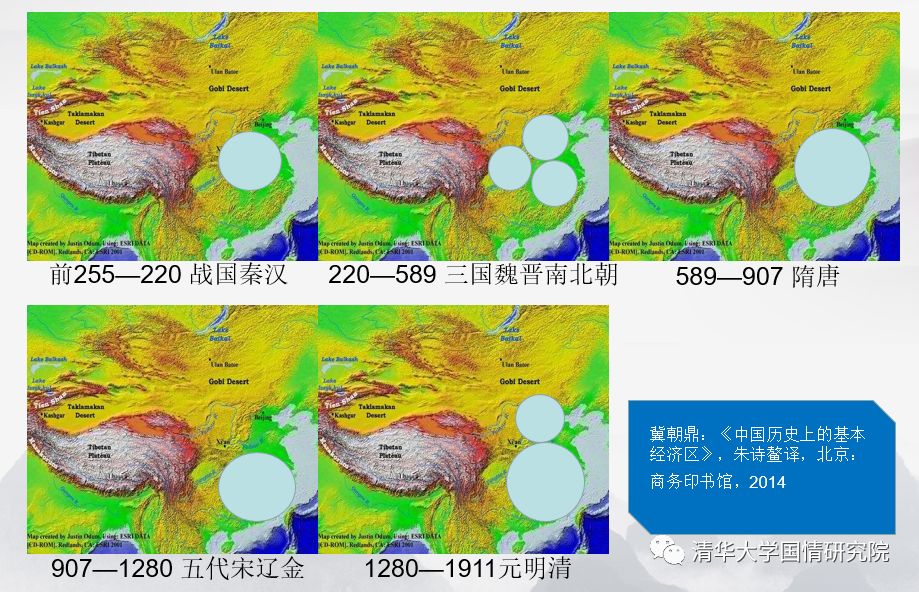

图6 冀朝鼎:基本经济区的5次转移,作者根据书中内容绘制

经济学家冀朝鼎在他的《中国历史上的基本经济区》书中揭示了中国主要基本经济区的几次转移。战国秦汉时期,经济重心一直在北方,在三国时期有三个基本经济区;但是到了魏晋南北朝时期这种情况开始发生变化。如果单纯从经济地理角度讲,北方的四分五裂反而是进步的,由于战乱,大批中原人不得不向南逃,客观上带动了南方的经济发展。

隋唐时再次大一统,经济区扩大;五代宋辽金时北方胡人南下,中原南移,基本经济区进一步向南移;元明清时北方和南方分成两个经济区,所以有大运河的漕运,把南方的经济产出运输到北方来。如图6。这本书里面有句话可以当作理解中国历史的一把钥匙:

“占优势的经济区一旦确定,控制了基本经济区的首领,就获得了优越的物质利益,而胜过与之竞争的其他集团,最后把国家统一起来。”

第一种情况,军事力中心与生产力中心在中原重合。秦汉时期,以中原或者说我所说的“北宋圆”为中心,军事力和生产力合一,建立了大一统的国家。第二种情况,军事力中心在北方,生产力中心在中原。南北分裂时期,北方的军事力强于南方,南方纯粹蜕变为生产力中心。谁控制了这个中心谁就有可能重建一个帝国,宋辽时期和魏晋时期都是这样。

第三种情况,军事力中心与生产力中心在帝国中重合。唐代、蒙元、清代均是如此,利用“北宋圆”这个生产力中心来获得了充分的财力、物力,支撑起一个帝国的政治架构。第四种情况,军事力中心围绕生产力中心环立,多个军事力中心出现了。明朝以及隋朝后期基本是这个情况。

韩茂莉教授在《中国历史地理十五讲》(2015)把历史分成三个阶段:如果说中国疆域扩展经历了黄河与长江流域两大农耕区的联合、以中国北方农牧交错带为基点的疆域伸缩、突破北方农牧交错带三个阶段,那么第三阶段几乎决定了泱泱大国的基本版图。

研究中国历史上的GDP时即可发现,在军事力和生产力重合时期,国家的GDP就是增长的,因为它平衡了。而GDP不增长有两种情况:一是种南北分裂战乱频生;一种是军事力环立,国家不得不用财政的很大一部分来用于养兵。

“只有当人口相对于定居的土地达到一定的密度时,更有效的资源利用体制和生产体制才变得可行。……农业强度增大的过程是人口增长刺激的结果。”

这是意大利人马·利维巴茨在《世界人口简史》里面讲的。这个观点和马尔萨斯的观点完全不同,实际上人口必须达到一定的密度,经济才有可能更快发展。我们用这个观点来理解图8描述的中国历史上的人口增长情况,大概在清代中期有一次人口的陡升。

关于这一阶段人口增长的原因学者们做过很多的解释,我倾向于这些因素都起作用了,包括美洲新作物番薯、马铃薯、玉米等的引进,包括版图的扩大,以及“和平红利”,还有清朝的“摊丁入亩”等等政策的实施。在乾隆末年人口已达3亿,突破历史上最高人口上限,到道光十四年1834年已经到4亿了,从3亿到4亿才短短的40年时间。

如果说人口与经济的关系是一个至关重要因素的话,

我们经济起飞的人口底子应该在乾隆道光年间打下的。

刚才我讲了,从周朝开始形成中国的概念,中华人民共和国现代主权国家居然把清代的版图大部分继承下来,这应该是毛泽东这一代共产党人伟大的历史功绩。孙中山最早要求“驱逐鞑虏,恢复中华”,他理解的中华就是明王朝长城以南的区域,不包括东北、蒙古、新疆、西藏。

胡焕庸1934年那篇论文最后有一句话

“其多、寡之悬殊,有如此者?”

他有一个惊叹,说居然在64%的土地上,只有4%的人口,而另外36%的土地上有96%的人口,他说“多寡之悬殊”居然是这样的。其实如果从明清看过来,那时的人口分布已经算是很均衡了,原来没有多少人的东北地区已经有几千万人了。在广泛分布之后他才发现的这条线。

今天,我们的现代化到这个程度,修了这么多高速铁路、公路,但是人口密度的分布改变并不大,主要人口还是集中在胡焕庸线东面这一块。

当人口达到4亿以后大量人口从农业转入非农经济,这也为手工业和早期工业起飞奠定了人口基础,商业、贸易这些方面都开始发达起来。还有一点就是游民,大家知道历史上王朝的覆灭往往是游民导致的。人口增长过多,土地兼并过烈,造成了大量失地游民,结果盗贼蜂起,天下皆反。