厦门规划局原局长赵燕菁教授曾经发表在

《城市规划学刊》2012年第五期上的一篇文章——《

福建大棋局——厦门空间战略的区域视角

》重新在朋友圈走红。

赵燕菁教授是中国城市规划学会副理事长,中国城市科学研究会常务理事,福建城市规划学会副会长,厦门大学教授,Cardiff 大学博士。

其文中指出:

厦泉之间的晋江至翔安地区,是厦泉决战的主战场。厦门必须尽快出手。晋江强翔安弱,则泉州取得区域主导权。相反,若翔安利用机场等区域要素,将南安收入囊中,便可一鼓而下晋江。

引

“不谋天下者,不足以谋一域”[i]。

不理解福建的战略利益,厦门的空间策略就无从谈起。过去十年,福建省在全国经济版图中的位次不断下滑[ii],一个重要的原因,就是缺乏战略层次的思考。愿景不等于战略,目标不代表行动。海峡西岸经济区的概念,顶多是一种愿景。只有可操作的战略,愿景才能转化为行动。

战略是最稀缺的资源。改革三十年,福建在国家战略中无足轻重。无论东部崛起,还是西部开发,福建不是配角,或者干脆缺席。2008年后,海峡两岸的战略互动开启,福建地位骤然提升。但机会仅仅意味潜力而非现实。现实是,福建对台湾的影响,不仅比不上北京、上海,甚至比不上东莞、昆山。海西的战略“抓手”在何处?

战略需要想象,但想象代替不了战略。战略必须可触摸、可操作。唯有具体,才能摆脱空谈。

一、合作还是竞争?

空间战略的核心是组织要素。

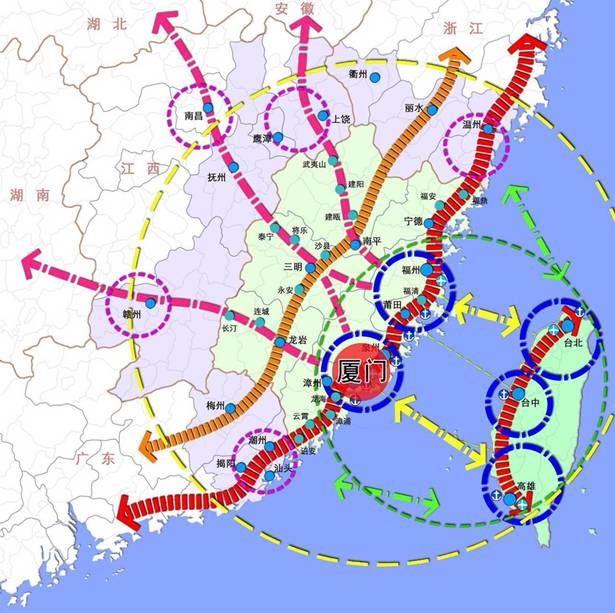

阻碍福建省资源(土地、资本、劳动力、水、环境)配置效率的是制度,而不是基础设施。制定战略,就不能回避制度设计。有什么样的理论,就有什么样的战略;有什么样的战略,就有什么样的行动。长期以来,福建省的城镇体系被分为福州和厦漳泉两大战略集团(图1)。这样的划分的,并非依据对福建空间本质的理解,充其量,是对空间表象的一种描述。但这一描述,却长期误导政策的实践。

图1 传统解释:双中心的福建城镇体系

资料来源:中国城市规划设计研究院,《海峡西岸经济区发展规划》

理论是战略的先导。

思考空间问题,前提必须是竞争[iii]。传统区域规划强调的是区域间如何整合,如何合作。但现实中,凡成功地区域合作,必定是建立在区域竞争基础上的讨价还价。不仅城市如此,省一级如此,国家之间也同样如此。

财政核算体制决定了任何区域合作,都必须基于区域内利益主体的竞争。脱离竞争的“整合”,必是一厢情愿。竞争并不一定意味着消极。如果说计划经济的失败,很大程度上是由于缺少竞争,那么,中国改革的成功,则离不开激烈的区域竞争。因为唯有竞争,才能发现价格;而唯有正确的价格,才能优化各种经济要素。

放眼国家经济版图,哪里竞争激烈,哪里发展就快。分属不同省市的长三角是如此,同属广东省的珠三角也是如此。最近,北京-天津经济圈、成渝经济圈的崛起,也同样是如此。竞争,基于利益的分歧。其最优结果,却可能是利益的整合。

行政整合的本质,是财政的整合。西方国家很少诉诸行政合并,乃是因为发达的市场制度提供了多样化的替代手段。即便如此,欧洲债务危机也表明,缺少财政的整合,即使货币完全统一,经济也无法真正一体化[iv]。

基于合作的区域战略转向基于竞争的区域战略,关键是要形成一系列初始条件近似,大体上在一个起跑线上的经济实体。福建山海,落差巨大,无论资源禀赋还是基础设施,完全不在一个档次。从一开始,山海之间就无法展开有效竞争。

福建的区域战略必须从“合纵”改变为“连横”。

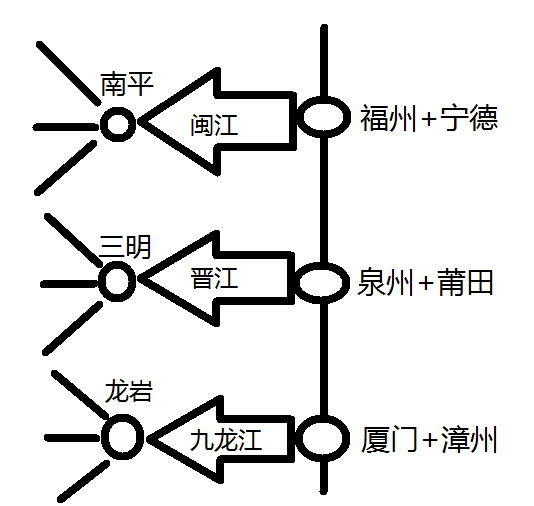

九大地区应从山到海重新划分为经济规模相当的三大城市集团:1)福州+宁德/南平;2)泉州+莆田/三明;3)厦门+漳州/龙岩。然后,将三个集团都升格为副省级,分别形成厦门-泉州-福州为中心的三个超级城市,各自整合九龙江(厦门+漳州龙岩)、晋江(泉州+莆田三明)和闽江(福州+宁德南平)三大流域,构成“全要素”的“山-海”格局。

这样,就形成了资源禀赋互补,都有出海口,行政地位相当,平行竞争的空间格局。外部交易的要素,变为内部配置的资源[v]。交易成本大幅度降低。劳动力、土地和资本在空间上重组(山区做减法,沿海做加法),使得要素使用效率大大提高。所有各方(山或海),在交易中都可以最大程度获益。各种要素,都可以获得最大的价值[vi]。

图2 依托流域,“山-海”整合

省政府只需抓住福、泉、厦[vii],而将腹地交给三个中心城市[viii]。福州、厦门、泉州三大城市集群的内部基础设施,自然会从各自的沿海向腹地延伸。整个海峡西岸形成以海岸线为骨干,三大城市为基点,各自向内陆树枝状延伸的基础设施分布(图3)。三个城市集群内部,功能互补;三个城市群之间,则允许产业重叠(如石化、港口)。在此基础上,鼓励三大城市集群在所有层次上展开竞争。

图3 福建城镇群结构

海峡西岸的概念可大可小,关键是匹配的政策。不同的行政边界,各行政主体的经济行为不同,要素配置的效率和方式也不同。“山—海”平行,山区各市就必须仰仗省一级财政统筹和转移支付;“山—海”一体,三大龙头城市就会自动配置资源,开发各自的山区腹地。山海之间的内部交易,会自然缩小两者间的发展差距[ix]。

二、厦门的同城化策略

[x]

同城化的本质,乃是区域的一组联盟。

任何联盟,首先必须明确各方在其中的利益。空间整合之所以成少败多,就是因为认识不到(或者不肯承认)参与各方的利益。同城化不是做慈善,也不是扶贫,更不是救灾,而是利益交换。缺少利益交换的结盟,不可能持久;只满足一方利益的结盟,不可能存在。

厦门在同城化中的利益是什么?第一是空间,第二是资源。

先看空间。所谓空间短缺,乃是相对于经济结构而非经济规模。无疑,经济规模越大,需要的空间越大。但厦门的空间短缺,并不是简单的面积不足。

下面这组数字很说明问题。厦门1565平方公里,2008年GDP1560.02亿元。而同期,浦东新区532.75平方公里,GDP3150.99亿元;深圳1953平方公里,GDP7806.54亿元;同647平方公里的新加坡(2010年2200亿美元),1100平方公里的香港(2010年1.7万亿港元)比,厦门空间面积对应的经济潜力差距更大。

差距原因?腹地。

所谓腹地,乃是区域内顶级城市垂直分工覆盖的范围。顶级城市为周边提供服务,周边对顶级城市创造需求。腹地的经济规模和水平,决定了顶级区域发展的规模和水平[xi]。

放眼区域,那个城市可以成为厦门的腹地?显然不会是泉州。无论经济规模,还是人口规模,泉州都高于厦门。在厦泉漳同城化中,泉州不仅不是厦门的腹地,相反,乃是厦门的主要对手。

对泉州而言,厦泉漳天生就是一个不利的战场。厦门由于地理位置占得先机。这就是为什么三市中,泉州必定是同城化意愿最低的一方。厦泉经济关系的主要方面,属于水平分工。厦泉漳同城化越成功,泉州就越处于从属地位。泉州是闽商的主要发源地,留住乃至吸引企业总部,乃是泉州经济的本能。作为拥有过福建最辉煌历史的泉州,很难容纳厦门展现出的雄心。

漳州则正相反。加入厦门,利益最大。厦门的港口、机场、教育、医疗等,可以大幅提升漳州的公共服务和基础设施水平。只要用厦门概念,对于外来的资金和劳动力的吸引力就会成倍增加。漳州的招银、角美,实际上已经纳入厦门经济圈。漳州新市区也在向厦门大幅靠拢。加入厦门,对于漳州人而言,几乎没有任何历史和心理包袱。三市同城,漳州获利最大——而且越紧密,获利就越大。

漳州负载着厦门的雄心。在未来的区域竞争中,得漳州者得“天下”

。

只有成功整合漳州,厦门才具有和泉州竞争区域龙头的资格,才有可能在更远的将来,将泉州吸入厦门。反之,厦门就只能在区域分工中平行于泉州,时局有变,就有重被泉州经济圈吸收的危险。

再来看资源。

区域整合的利益,来自于资源的互补。厦门拥有的是资本和项目,缺少的是土地和劳动力。显然,厦门和漳州的资源要素可以互补,而同泉州则会竞争。从战略角度,厦门最短缺的不在地,而在水。

纵观厦门发展的全部历史,水,一直是高悬在厦门头上的达摩克里斯之剑。厦门水源,绝大部分来自漳州。“龙江精神”凸显出的,乃是厦门对漳州水资源致命的依赖[xii]。土地之所以短缺,很大程度上乃人为所致(农转用指标);而水资源短缺,才是厦门的阿喀琉斯之踵。在这一资源上,漳州和厦门恰存互补。

厦门整合漳州(乃至龙岩)的核心动力,就是水。在水的分配上,稳定的机制远未形成[xiii]。厦门必须抓住同城化之机,彻底整合全流域的水资源,不论代价多少。同城化,水资源是一个回避不了的问题。不会永远有低成本的优质水源。不仅是水量的问题,更是水质的问题[xiv]。但在这方面,属于晋江流域的泉州,完全可以作壁上观,抽身事外。

“龙头”不是封的。对于厦门而言,首要的目标就是要深度整合漳州——最优的策略是合并。非如此,不能形成足够的腹地;非如此,不足以充分利用漳州的土地,特别是水资源;非如此,漳州的区域地位无法实现质的提升;非如此,厦漳就不足以吸引泉州加入厦门经济圈。

厦门的策略应当是:首先彻底整合漳州——最好是通过行政合并;再北上龙岩,实现九龙江流域一体化;然后,借力高铁,前出潮汕平原。

图4 厦门整合:先漳州,后龙岩

同泉州的合作,则要由近及远,由低渐高——先南安、安溪;然后徐图晋江、石狮;如果届时泉州成功整合莆田、三明,厦门就要准备和泉州水平分工。如果泉州依然孤立,就择机实现大厦门与泉州的融合。

任何一体化,必基于竞争。城市联盟如同企业联合,或整合,或兼并,背后无不隐藏竞争杀机。厦门决不能想当然以为自己已经是区域龙头。先谋后动,落棋无悔。谁率先完成对腹地的整合,谁就可以赢得先机。越早认识这一点,战略上就越主动[xv]。

厦漳泉同城化,不是孤立的短期行为。必须放到区域竞争的大格局下,才能看得更清楚,更长远。短短几年,上海整合了浦东,天津整合了滨海,重庆整合了江北,西安整合了咸阳,成都整合了天府,合肥整合了巢湖……;再远,广州整合了番禺、花都,杭州整合了萧山……;而海峡对岸,五都整合已然先行一步……[xvi];厦门对腹地整合速度的快慢,不仅影响厦门自身,而且影响整个福建在国家版图中的地位。

有人说,同城化不必行政整合,这就相当于说,皮肤联在一起,而骨骼、血管不必联系在一起。行政整合,如企业兼并,乃是区域一体化的最高形式。相比低水平的城市联盟,虽然困难更大,风险更高,但收益也更大。

非常之时,需非常之策。不敢冒足够的风险,就会在区域竞争中越落越远。

三、“城市病”与空间结构

市中心建设高架,乃是“城市病”恶化至不可逆阶段的典型症状。广州如此,上海如此,北京也同样如此。厦门刚刚通车的仙岳路高架,显示出厦门的“城市病”,正在步一线城市的后尘,快速进入其临床的晚期。

厦门正在同日益恶化城市病赛跑。

过去几年,厦门老城密度继续增加、岛内外落差持续扩大、岛内设施不堪重荷。所有熟悉厦门的人,来到厦门后都会明显感觉到厦门正在迅速失去往昔的宁静、优雅。全市50%以上的城市建成区和城市人口聚集在仅134平方公里的本岛土地上,全市65%的就业岗位也集中在本岛(171万就业岗位,本岛占110万)。轿车进入家庭,是引爆城市拥堵的主要引信。

图5 密集的本岛:现状用地及人口与就业岗位分布

资料来源:厦门市规划院,《2011总体规划检讨》,2012

这是完全可以预料的结果。近几年,厦门跨海通道迅速增加。但现实表明,跨海通道只有和城市结构调整同步,才能达到分解本岛压力的作用。中心不出岛,跨岛通道的建设就非但不会减轻岛内负荷,反而内吸更多需求——更好的“血管”,使“心脏”承受的压力更大;更多的跨海通道,只会使城市中心负担增加。

图6 入岛通道越多,本岛压力越大

资料来源:厦门市规划院,《2011总体规划检讨》,2012

更为严重的是,统计滞后导致了对恶化程度的误判。厦门本岛的基础设施(如道路、停车)和公共服务(如学校、医院)都是按照上一版总体规划2010年252万人作为规划依据的。但刚刚公布的五普数据显示,2010年厦门实际人口已突破353万人——整整增加了100万人[xvii]!其中本岛更是高达186万人——超过总体规划合理人口将近一倍。厦门城市病恶化程度,已远超早前的判断。规划预留的缓冲空间,已被吞噬殆尽!

厦门的挫败并不孤立。比厦门规划控制更严的北京,也曾试图减少老城压力,结果失败了;广州十年前开始限制老城,建设新城,结果也失败了……;“城市病”如同急性流感,在短短的十年内放倒了一个又一个城市。其实,他们的病因都一样——单中心的城市结构。

城市如同一个生物,起初是单细胞的坯胎。随着增长不断分化出各种专门功能的器官。如果把城市看作一个房子,它的扩张,不应是简单空间面积的扩大,而是不断增加卧室、厨房、餐厅……等一个个专门的空间。但是失败的城市,却不能及时实现城市功能的空间裂解,而放纵自己沿着阻力最小的方向自由漫溢。

这些外溢发展,无一不是围绕着原有的中心。使得老城不得不负担比以前大得多的功能。城市外部的任何扩张——新城、卫星城、工业区、居住区、机场、码头……,只会导致更多的血液流向心脏。这就如同肥胖一样,脂肪的堆积,不仅不会分担心脏的压力,而是会不断增加其负担。

面对压力,大部分城市起初都是选择保守疗法。比如,越来越多的高架桥。但是,高架桥就如同心脏搭桥,导致城市病的“病根”——单中心的结构并没有解决。从来没有一个高速发展的城市靠“保守疗法”治好过城市病。大部分城市下决心治疗时,都会发现最佳的“治愈窗口”已经失去。

并不是所有城市都像北京、广州那样选择“保守疗法”[xviii]。最早跳出老城建设新城的,就是青岛。然后是深圳、苏州(厦门当初新政中心从老城迁至筼筜湖,也属于较早调整空间的结构的城市之一)。近年来,加入这一行列的城市越来越多。省内的龙岩、漳州、泉州、南平……,省外的成都、长沙、杭州、西安、南宁、郑州、济南……。

2011年6月7日,俄罗斯总统梅德韦杰夫决定建设首都联邦区并将中央政府部分职能迁往新区(4万联邦官员及20万名家属),11月2日,莫斯科市长索比亚宁进一步提出市政府迁出老城的计划。莫斯科面积将因此扩大16万公顷[xix]。无独有偶,2012年7月1日,韩国世宗市正式启用为“行政首都”。包括总理办公室在内的韩国16个政府部门、20个政府下属机关将在2014年前迁往新都。届时,1万多名中央政府公务员将在世宗上班。

所有这些规划实践,都指向一个方向——从单中心结构转变为为多中心结构。这是目前已知的,可以治疗“大城市病”的唯一药方。

图7 深圳:多中心结构的典范

资料来源:中国城市规划设计研究院《深圳市城市总体规划》

相比北京这样的特大城市,厦门又是幸运的。由于在城市规模还没有膨胀的过大时,轿车就开始进入家庭,这就为厦门调整空间结构,应对交通模式的急剧变迁留下了可能。只是这样的可能转瞬即逝。稍一犹豫,就会错失解决城市问题的最后机会。

上世纪30年代,厦门高速发展时,城市重心成功从鼓浪屿移向本岛;现在,厦门则面对其城市发展史上第二次重心转移——从本岛移向大陆[xx]。

不能说厦门现在才意识到这些问题。10年前,朱镕基就提出厦门要壮士断腕,跳出本岛;2002年,习近平就要求厦门“跨岛发展,拓展岛外”。特别是2003年左右提出的海湾城市发展战略,通过行政区划调整(岛内多区合并、岛外撤县设区),为城市结构的调整做出了战略上的准备。

陆续通车的海沧大桥、集美大桥、杏林大桥,特别是2010年,翔安隧道通车,标志着跨海发展条件的成熟。此时,如果城市空间不能及时调整,无论采用怎样的规划手段,本岛都一定会车更多、楼更高、人更密。特别是如果不及时将本岛核心功能外迁,跨岛通道所起的作用就会与当初的设计目标相反——导致本岛压力骤增,而不是压力的纾解。

也许有人寄希望地铁之类的技术可以一劳永逸地解决交通问题。北京的经验告诉我们,地铁和高架桥没有本质的差别——可以延缓症状,却不能解决问题。更危险的是,密集地铁在老城的汇聚,将使中心区的转移更加困难。一旦城市在高速发展阶段没有及时转型,城市就会被锁定在单中心结构——就像今天的北京。

厦门必须抵制饮鸩止渴的诱惑——每一条高架的建设,就是逃避彻底治疗的借口;厦门必须拒绝“刺激-反应”式妥协——每一个妥协的叠加,就是本岛的负荷的增加。厦门必须明白,问题出在策略而非规划。没有一个城市曾经靠“规划”,解决过空间结构带来的问题[xxi]。把责任推给规划,是一个容易的借口,但不会解决问题。面对变局,最需要的是战略远见和政治意志[xxii];最危险的是犹豫不决和无所作为。

四、厦门的空间调整

未来五年,厦门必须立刻开始空间结构的调整。没有人愿意离开服务完善、设施齐全的老城。拒绝外迁的借口,永远都会存在。不要指望形成共识后,方开始行动。成功的政府,从来都是领导,而非追随。各种抵制在一开始就必须被计入“成本”。

调整城市结构,不仅仅是工业的外迁,而必须是核心功能的外迁。近期,厦门必须要做两件事:第一,岛内的货运码头外迁;第二,全市的行政中心外迁。

厦门的火车站已经开始向集美转移,厦门的机场外迁翔安也是箭在弦上。唯有东渡港,依然吞吐着上百万标箱的货物,占据着四分之一以上本岛岸线。厦门以港立市。“港口和风景旅游”,是国务院确定的厦门两大城市性质。港口在厦门的地位的确与其他城市不同。但这并不意味厦门港必须在本岛。纵观世界各国的港口城市,随着城市发展,港口无不从原来的中心区退出。尽管港口在这些城市兴起中,曾起到过不可替代的作用,但城市发展的规律依然迫使港口退出中心城区。纽约如此,伦敦如此,香港如此,上海也是如此。

2010年,厦门港集装箱吞吐量徘徊在在600万标箱左右。与预计的1000万标箱,相差甚远。而仅分布九龙江口南北岸的海沧港和招银港区可建吞吐能力,就有约1900万标箱。即使本岛集装箱全部转移到岛外,现有能力绰绰有余。而只要港口外迁,岛内交通压力可以马上降低20%;置换出上百亿的土地;相关物流、工业用地可以退二进三;邮轮、会展、旅游、娱乐经济应运而生……。

厦门必须正视的一个现实就是,只要港口不外迁,厦门本岛的空间压力、交通压力,就不会有解。本岛新增的各项功能,就不可能找到足够的空间[xxiii]。

相对港口外迁,争议更大的是行政外迁[xxiv]。

争议一:是否必须外迁?过去30年中国城市的发展历程表明,凡是高速成长却拒不调整结构的城市,无一不陷入瘫痪的挣扎;凡是赶上过去十年黄金增长期及时调整结构的城市,大多开始收获“多中心”的好处。空间调整,最大的风险是未来宏观经济会的波动。欧洲和美国的债务危机,随时会影响中国经济。高度外向的厦门势必首当其冲。但同时,最大的机会也来自结构调整——结构调整带来的需求,可以部分对冲外部市场流失的影响。

争议二:是否现在外迁?如果厦门维持过去十年的高增长,现在外迁也已经晚了。随着地铁等设施的建设,中心外迁的最佳时机随时都会丧失[xxv]。如果未来经济急剧减速,远离根据地,建设岛外新城,风险就会成倍放大。这意味着资金准备,必须双倍于过去流动性极度充裕的“黄金十年”。但反过来,成功的空间调整,则可以作为逆向操作的工具,防止经济增速下滑。典型的案例,就是厦门30年代逆世界经济危机而上,大力拓展新城,形成了厦门城市发展史上第一个高潮[xxvi]。

争议三:本岛会否衰落?鼓浪屿撤区后,压力骤减,但发展动力随之消失。近年来,鼓浪屿居住环境不断恶化。欧美国家高收入居民外迁郊区,都曾导致中心区的衰落。但中国的经验却显示,高速成长过程中,老城衰落可能极低。这是由于老城自身增量,足以弥补损失存量。同鼓浪屿不同,即使政府外迁,思明区政府犹在。思明是福建最富裕的区,可支配财力不输十年前厦门,即使省内地级市,也罕有其匹。但长期以来,发展动力却受到市政府的约束。市政府外迁,束缚减少,反有助于释放区级发展潜能。

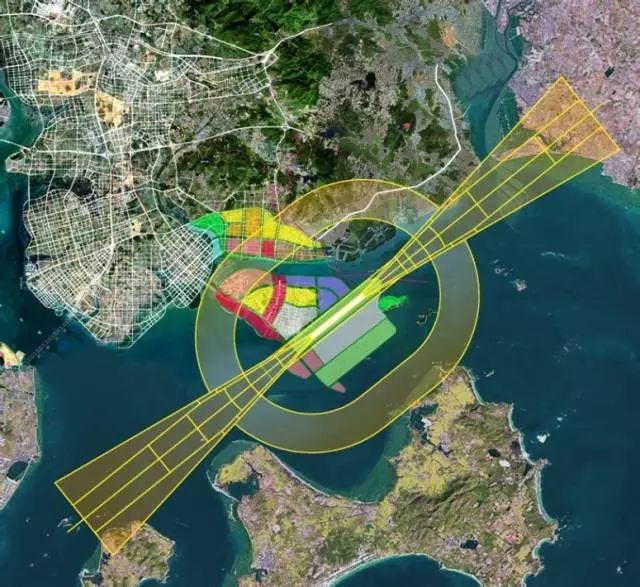

争议四:往东?往西?向东,靠近机场、泉州;向西,靠港口、漳州。[xxvii]厦门的新中心区选择,关键看厦门的产业方向和区域雄心。按照市场流理论(周一星,1998;赵燕菁,2001),只有向下游建坝,才能将“经济水库”做大。泉州方向,就是区域市场流的下游。如果厦门目标在第二产业,收编漳州后,小富即安,应当趋向物流中心(港口)——选址马銮湾;如果厦门志在逐鹿“南福建”,成为区域领袖,就应以发展高端服务为产业目标,新中心区就应趋向人流(机场)——选址翔安。

图8 市场流与行政中心选址

五、翔安、金门与海西

空间经济,既有波峰,也有波谷。发展潜力最大的,既不是波峰,也不是波谷,而是落差最大的地方——比如深圳。厦泉漳三个城市之间的走廊地带,是福建最重要的战略增长轴。显然,在这个走廊里,厦门和泉州间的翔安-晋江地区,就是这条增长轴上最顶级的区位。

特别是枢纽机场的选址,更加奠定了翔安-晋江在海峡西岸的特殊地位。现代城市的发展表明,机场(高端人流)的因素已经取代以前的港口(货流)和火车站(货流和低端人流),成为更重要的城市动力[xxviii]。新机场建成后,周边要素必然向此汇聚。整个福建,绝无第二个地区在发展潜力和区域地位上可与翔安-晋江相比。

图9 机场奠定翔安-晋江区域战略地位

厦泉之间的晋江至翔安地区,是厦泉决战的主战场。厦门必须尽快出手。晋江强翔安弱,则泉州取得区域主导权。