古代邮驿的产生和邮政的变迁

(2011-05-20)

在远古时候,我们的祖先在没有发明文字和使用交通工具之前,就已经能够在一定范围内借助于呼叫、打手势,或采取以物示意的办法来相互传递一些简单的信息了。远古传说中说,尧帝为了鼓励人民提意见,曾设置了木鼓。谁有建议或不满,可以击鼓示意。这种方式与至今尚在非洲大陆流行的“鼓邮”颇为相似,那里鼓手能在两面或多面鼓上敲击出不同的声音和节奏,表达不同的语言,以传递信息。可以推断,我国使用击鼓传递信息,最早当在原始社会末期。

到了公元前21世纪夏王朝建立后,我国中原地区进入了奴隶制社会。人们的通信活动比以前大大复杂化了。国家组织人们治理洪水,需要完善的通信组织系统。政府对地方实行有效的管理,也需要较为严密的通信联络网。夏朝设立了“牧正”、“庖正”和“车正”等与交通有关的官吏,交通道路及其设施也增多了,通信自然比以前大大方便了。据甲骨文记载,到商朝纣王在位时,已经普遍利用了音传通信的手段。至于“声光”通信,古代传说中有一段关于商纣王使用烽火的记载,把我国早期的“声光”通信,提前到大约3000年以前,这个时间比后来周幽王烽火戏诸侯还要早400多年。

到西周时候,我国已经有了比较完整的邮驿制度。各种不同的传递方式有了不同的名称。比如:以车传递称作“传”,这是一种轻车快传;还有一种马传称为“驲”(ri)。主要在边境上传书的机构,人们叫它为“邮”。另有一种叫做“徒”的,则为急行步传,让善于快跑的人传递公函或信息,有点类似古希腊马拉松的菲迪皮茨。大体上,西周时单骑传书还不多,一般为车传。在西周的邮传驿道上,沿途设置了休息站,叫做“委”、“馆”或“市”,并有一整套管理制度。从史料上看,西周的通信邮驿,效率是很高的。当时周公被封于鲁,姜尚封于齐。姜尚到齐后不讲政策,滥杀了当地两个贤士。周公闻听此事后,立刻乘“急传”赶到齐都临淄,制止了姜尚的专断行为。“急传”能如此迅速地赶到,说明当时驿路的畅通。

西周时军事上的烽火通信,已经成为正式制度。当时在边境和通往边境的道路上,每隔一定的距离,就筑有一座烽火台。烽火台派戍卒守卫,遇到敌人入侵时,便一个接一个地点燃烽火报警。各路诸侯见到烽火,马上率军前来御敌。相传昏庸的周幽王为了逗他的宠妃褒姒发笑,竟无缘无故地下令燃起烽火欺骗各路诸侯。后来果真有敌兵入侵,诸侯看到烽火不再相信,也就没有出兵。结果周幽王被外敌杀死,西周王朝也灭亡了。这个故事从另一个侧面说明当时有组织的通信活动已具相当规模了。

西周以后,历代王朝都沿袭了这种烽火报警的方法。在两汉时期,从河西四郡(今甘肃武威、张掖、酒泉和敦煌),一直到盐泽(今新疆东部罗布泊),都有烽火台设置,而且规模很大,据说是“五里一燧,十里一墩,三十里一堡,百里一城寨”。举放烽火的方法昼夜也不相同,白天举烟,夜晚点火。此外,还采用各种不同的暗号来表示进犯敌人的多少,例如敌人在500人以下的放一道烽火,500人以上的放两道烽火,等等。这种有组织的通信方法,对防守边疆,抵御敌人,曾起过一定的作用。利用烽火进行通信的方法,直到明、清时期,许多地方还在使用。但是,烽火报警毕竟有很大的局限性。用烽火传递军情,固然很快,但它不能把详细的敌情从边疆报送上来,更不能把上面的命令传达下去。所以,随着社会的发展和政治、军事的需要,逐步形成了传递官府文书的更严密的邮驿制度。

中国古代的邮驿与烽火台通信

我国最早关于通信的记载,是来自殷墟出土的甲骨文。殷即商代,亦称殷商。殷商故都在今河南安阳小屯村,清光绪年间,在此掘得龟甲兽骨,上刻文字,后称甲骨文。甲骨文中记载着殷商盘庚年代(公元前1400年左右),边戌向天子报告军情的记述,有“来鼓”二字。经考证,“来鼓”即类似今天的侦察通信兵。在古书《诗经》中,也有“简书”的记载,‘简书”就是用兽骨刻上文字,由通信兵传递的官府紧急文书。“简书”出于殷末周初(公元前12世纪一11世纪),这也就是邮驿的前身。

邮驿与烽火台通信,都源于奴隶制国家在政治和军事方面对通信的需要。据历史记载,在两千七百年前的周幽王时代,就有了利用烽火台通信的方法。关于烽火通信有个叫“千金一笑”的故事。故事的大意是说:周幽王有个爱妃褒姒,她虽长得很美,但轻易不肯一笑。为此,周幽王使出了 个赏格:“谁要能叫娘娘一笑,就赏他一千斤金子”(当时把铜叫金子)。于是有人想出了一个点起烽火戏诸侯的办法,想换取娘娘一笑,一天傍晚,周幽王带着爱妃褒姒登上城楼,命令四下点起烽火。临近的诸侯看到了烽火,以为西戎(当时西方的一个部族)来犯,便领兵赶到城下救援,但见灯火辉煌,鼓乐喧天。一打听才知是周幽王为了取乐于娘娘而干的荒唐事儿,各诺侯敢怒不敢言,只好气愤地收兵回营。袭姐见状,果然淡然一笑。但事隔不久,西戎果真来犯,虽然点起了烽火,却无援兵赶到。原来各诸侯以为周幽王又是故技重演。结果被西戎攻下城堡,杀了周幽王,从此灭了四周。这个历史故事不仅生动的描绘了当时利用烽火台通信的情况,同时也告戒后人,不企是什么人和什么时候,都不能拿通信当儿戏。

利用烽火台传递信息,虽然较快,但只能起到报警的作用,很难满足掌握敌情,指挥作战的需要。所以,随着社会的发展和政治军事上的需要,从殷商时代的“来鼓”到了周代已逐步形成了传送官府文书的更加严密的邮驿制度,并与烽火台互为补充,配合使用。

秦始皇统一中国后(公元前221年),在全国修驰道,“车同轨、书同文”,建立了以国都咸阳为中心的绎站网,制订了邮驿律令,如竹简怎样捆扎、加封印泥盖印以保密;如何为邮驿人马供应粮草;邮驿怎样接待过往官员、役夫等,形成了我国最早的邮驿法。

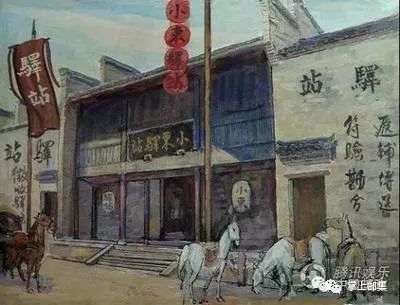

汉代邮驿继承秦朝制度,并统一名称叫“驿”。规定五里一,十里一亭,三十里置驿。邮驿还随着“丝绸之路”的形成而通达印度、缅甸、波斯等国。到了唐代,邮驿大大发展,全国共有陆驿、水驿及水陆兼办邮驿1600多处,行程也有具体规定,并订有考绩和视察制度,驿使执行任务时,随身携带“驿卷”或“信牌”等身份证件。

宋代由于战争频繁,军事紧急文件很多,要求既快又安全,因而将由民夫充任的驿卒改由士兵担任,增设“急递铺”,设金牌、银牌、铜牌三种,金牌一昼夜行五百里,银牌四百里,铜牌三百里。实行每到一站换人换马接力传递。到了元代,由于军事范围和疆域扩大,仅在国内就有驿站1496处,并将邮驿改称为驿站。

明代在沿袭旧制的基础上,由于海上交通日渐发达,随着部和七下西洋,还开辟了海上邮驿。清初有官办驿站1600余处,驿卒七万余名,驿马四万多匹,归兵部主管。19世纪中叶以后,驿站经费多被官吏贪污中饱,驿政废驰。到了清朝末年,近代邮政逐步兴起,驿站的作用日渐消失,于是,1913年1月,北洋政府宣布全部撤销驿站。

邮驿制度起源于奴隶制度的国家,盛行于封建社会,并随着封建制度的衰亡而告终结。邮驿与烽火台通信虽系历代封建王朝的御用工具,但同时也是我国进入有组织的进行通信工作的开始。它不仅在我国邮政通信史上占有一定的地位,同时也为促进社会的进步、人类的文明作出了重要的贡献。