诺奖得主勒克莱齐奥:诗歌将在中国长青

文|曾福泉

摄影

|

卢绍庆

勒克莱齐奥

中国青年学生创作和翻译的诗歌,得到诺贝尔文学奖得主激赏。这再一次显示,尽管这是一个诗意看似越行越远的时代,诗歌仍然保持着它对人们强烈而神秘的吸引力。

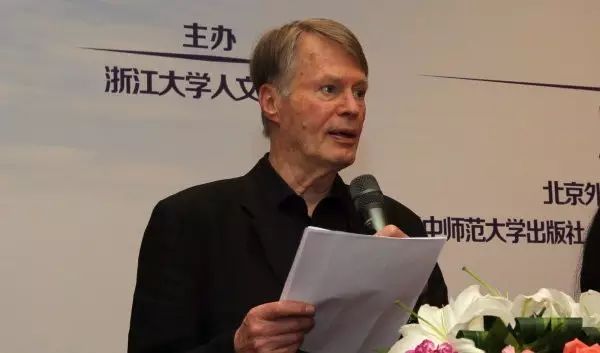

著名作家、2008年诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥4月1日来到浙江大学,为第二届“求是杯”国际诗歌创作与翻译大赛的优胜者颁奖。他说:“诗歌在中国将是一个长青的艺术种类。”

这位77岁的法国文学大师一年里第二次来到浙大,2016年5月,他和另一位诺奖得主、中国作家莫言在浙大举行一场吸引众多观众的对话。

由浙大人文学部主办的第二届“求是杯”国际诗歌创作与翻译大赛收到2000多件参赛作品,包括原创诗歌和诗歌译作。诗歌由中文、英文、日文、俄文、德文等文字写就,其作者主要是中外各国的大学生。

1日,大赛获奖者们齐聚浙大。这些年轻人朗诵自己的诗作,演绎其中深蕴的情感。而担任评委的中国著名诗人、评论家和研究者们则争相表达对这些年轻诗人优秀作品的赞赏。勒克莱齐奥称之为“共同欢庆诗歌的盛宴”。他说,这场比赛让中国和世界都意识到诗歌在文化中的重要性,让人们对不同语言之间的交流充满希望,这是各民族之间友谊与和平的保障。

勒克莱齐奥热爱并熟谙中国传统文化,这在西方作家中并不多见。他曾说:中国杰出的诗歌遗产是中国最伟大的艺术珍品。他在1日发表的演讲中说:“中国古诗让世界确信,诗歌是永恒的,它凌驾于当代悲剧和代表现代性的不可一世的技术之上。今天,与美丽城市杭州的会面就是一个很好的见证。”

这位熟读曹雪芹的《红楼梦》的法国作家认为,现代小说正是被幻想、想象和梦想这三种凸显出诗歌创作特点的事物所浸渍的。他说,《红楼梦》的传奇故事使我们从最真实的清代封建社会和其中残酷的、不公正的、充满激情的一系列人物,过渡到一种诗意甚至神秘的维度里,这里梦想代替了现实。有时候梦幻被包裹在一个寓言的时间里,情节的发展并不遵循逻辑,在一个圆形的轨道内运行——这是一种内在的时间,一种想象的诗意的时间。

“我所说的关于曹雪芹的话也适用于世界范围内许多的小说作品,比如巴尔扎克的作品《人间喜剧》”,勒克莱齐奥说,“列夫·托尔斯泰的作品、更现代的则有威廉·福克纳或者加夫列尔·加西亚·马尔克斯的作品,都是如此。”

勒克莱齐奥

勒克莱齐奥认为,如果我们去思考语言的艺术,那么诗歌将是第一位的。他说:“诗歌是人类的第一声呐喊。愤怒、反抗的呐喊或者是爱情和希望的高歌。一种号召,一支舞蹈,一种富于魔力的沉醉,一种不停反复的询问。”

在比赛中脱颖而出的作品印证了“诗歌是语言的本质”这一观点,这些诗歌总能得到评委们“技巧娴熟、手法细腻”的评价,展现出诗歌语言富于图像性、音乐性的魅力。

浙大世界文学与比较文学研究所所长吴笛教授率先把诺奖得主、俄裔美国诗人约瑟夫·布罗茨基的作品译介到中国。1日,他听完一位俄语文学专业的女学生朗诵自己的获奖作品《你好,约瑟夫·布罗茨基》后,称自己“久久沉浸其中”。

评委们认为,这首诗采用含有内在抒情和哲理思考的口语叙述,又带有明亮忧伤的结尾,不仅内容表现的是俄罗斯文学,其艺术风格也承袭俄罗斯文学的深厚传统。

本次比赛还涌现出许多优秀译作。年轻译者和诗人把英文、德文或日文诗歌翻译成中文,而仍然维持了浓烈的诗意。这反映出诗的普遍性。

勒克莱齐奥引用陆机的《文赋》,表达诗歌对于人类的普遍意义:

佇中区以玄览,颐情志于典坟。遵四时以叹逝,瞻万物而思纷……

伊兹文之为用,固众理之所因。恢万里而无阂,通亿载而为津……

【浙江新闻+】

他一直行走,并在各处“宅着”

文|

马黎 王平

摄影

|李

一味

勒克莱齐奥像一个不合群的沉默寡言的小男孩。

1963年,摄影大师布列松给勒克莱齐奥拍过一张著名的照片,发线分明,英气逼人,像个电影明星,现在的他,分明和那时没有多少差别。他还是像自己小说中不停行走的孩子一样——在莫里斯岛(《寻金者》、《罗德里格岛游记》、《四十来岁》),南美(《乌拉尼亚》、《欢歌的节日》、《墨西哥的梦》),非洲(《沙漠》、《非洲人》)和西方文明之间缓缓画着一个圈。而在现实世界里,他也总是“在别处”,在法国、墨西哥、摩洛哥、美国等地辗转。最近四年,他每年有3个月呆在中国教书,去三峡,去浙江的乡村。

写作和行走,比参加社会活动更容易。他也似乎沉静于这种“他者”的观察中,而他的不活泼并不是缺少情感,就像他在《流浪的星星》扉页上画下的一颗小星星,“赠许钧先生。致以我全部的友情。”

记者:刚才听这么多浙大学生读了自己写的诗歌,您的感受是什么?

勒克莱齐奥:因为不懂中文,我并没有特别能听懂这些诗歌,但我能懂这些都是现实主义的诗歌,描写的是现实的状况,诗歌中也饱含了特别多的热情。

记者:我知道您喜欢中国古诗,喜欢杜甫,这四年,您在南京大学还开了一门课叫《世界诗歌的欣赏》,为什么这么喜欢?

勒克莱齐奥:李白、杜甫都是我喜欢的诗人。我在南京大学教书时,跟大家讨论了许多关于诗歌的问题,尤其是中国诗歌,南大的学生对古诗很熟悉,也试图在课上把古诗翻译成英文,借助于英文,我能更好地理解中国古诗中非常微妙的东西。

我读的古诗,基本上都是距今六七百年的,比如李白,古诗的形式非常古老,但我却能在诗歌中感受到对于生存的拷问,这种拷问,又跟法国的存在主义非常相近,所以李白的诗里有许多现代性的东西。

再说杜甫,他在一首诗中提到强力征兵导致一些人家破人亡,诗中的妻子因为丈夫要离开,哀愁又悲愤,我在诗中读到了很多强烈的情绪,我很喜欢。

我也读过很多中国女诗人的作品,它传达了很多古代女性的生活状况,在当时诗歌也是女性表达自我很重要的方式。虽然时间在改变,但是对于女性状况的表达,并没有多少改变,比如中国当代很有名的女诗人翟永明,她的诗中很强烈地抒发了她的情绪。所以,诗歌是连接古代和今天的桥。

记者:这四年您每年有3个月要呆在中国,像杭州您都来了两次了,去年是和莫言在浙大对谈。而过去,您也一直在各地行走,观察这个世界,体会更多的文化,我不知道现在是不是还保持这种“在别处”的状态?

勒克莱齐奥:虽然我给人感觉走动得比较多,但其实我在每个国家中“行动”得并不是很多,比如,我在南大教书,基本上宅在家里面,所以,我其实并不是一个喜欢旅行的人。但我喜欢和年轻人交往。

记者:但是,您的写作中,对于“他者”文明的关注,是一个持续的“特点”。

勒克莱齐奥:我不太喜欢短暂的旅行,我更喜欢在一个国家长住,这是了解一个国家最生动的方式,在墨西哥我住了十几年,能够了解当地的文化。但实际上,很多时候我都是通过书本,通过和这个国家的作家、学者的交流,了解这个国家。比如在中国,我就有很多作家朋友,了解了中国文化。

记者:除了许钧老师跟您认识三十年了,我所知道的还有莫言、毕飞宇、董强。

勒克莱齐奥:在没来中国之前,听到一些一直流传着的关于中国并不真实的说法,我来了之后也是一一检验了这种说法是否真实。比如,在西方人的印象中,中国每个地方都是一样的,但实际上中国地大物博,民族众多,文化都是不同的。这种多元性远远多过美国所谓的大熔炉。

记者:杭州呢?

勒克莱齐奥:乍一看杭州非常美丽,来的次数多了会发现杭州历史很悠久,给人的感觉很休闲,生活节奏是比较缓慢的,因为我们有秀美的山水,同时也有很好的休闲文化,这可以构成杭州的一个城市名片和地域文化。

记者:您去年还去了许钧老师家乡,是我们浙江龙游的一个小村子塔石镇钱村,您的感受是什么?

勒克莱齐奥:我去许钧老师故乡的时候,他们故乡发展还不是很快,生活水准没有城市那么高,但是给我印象很深的是村庄的村民,包括许钧老师的家人都非常的大方。