------据说搞村镇的都关注了我们------

“

十三五

”

时期是浙江省社会经济全面转型的关键期,是浙江省建设两美浙江,高水平全面建成小康社会的关键阶段。浙江省委省政府提出

“

绝不把脏乱差、污泥浊水、违章建筑带入全面小康

”

,小城镇作为城市与乡村联系的重要环节,在城镇环境品质方面滞后于城市,存在道乱占、车乱开、垃圾乱扔、污水乱排、房乱建等

“

脏、乱、差

”

突出的环境品质问题,成为全面建成小康社会的短板。如何有效提升小城镇环境品质成为亟待解决的重点和难点。为此,自2016年

9

月起,浙江省全面开展小城镇环境综合整治行动,力争用三年的时间,通过小城镇环境综合整治使得小城镇环境质量全面改善、服务功能持续增强、管理水平显著提高、城镇面貌大为改观、乡风民风更加文明、社会公认度不断提升,使小城镇成为人们向往的幸福家园。为更好地开展小城镇环境综合整治工作,省建设厅委托浙江省城乡规划设计研究院编制了《浙江省小城镇环境综合整治技术导则》(以下简称《技术导则》),明确小城镇环境综合整治工作的整治对象、主要任务和技术要求,深入推动小城镇整治工作的开展和小城镇环境品质的提升。

《浙江省小城镇环境综合整治技术导则》编制难点与总体思路

a.整治重点内容的确定

小城镇环境综合整治工作涉及的内容多、范围广,复杂程度极高,如何根据当前小城镇普遍存在的问题和未来发展的需要确定小城镇环境综合整治工作的重点内容,以及如何对重点内容提出明确清晰的整治技术要求,使各级实施主体能够尽快地把握整治的基本要求,从而确保整治目标得到全面有效的落实,这是《技术导则》要深入研究和思考的内容。

b.整治短期目标与长效机制的构建

小城镇环境综合整治工作短期的阶段性目标是需要在一定的时间阶段达到省、市设定的考核目标要求。同时,小城镇环境整治提升也是一项要求长期坚持和持续推进的工作,需要通过小城镇社会治理的长效机制的建立,保障整治效果长期保持。因此,如何更好地平衡短期目标与远期目标的关系,建立阶段性目标体系与长效管护机制,是《技术导则》要深入研究的核心内容。

c.整治技术要求须适用不同特征小城镇

浙江省小城镇量多面广,此次整治共包括1191个整治对象,其中

180

个省级中心镇、

465

个一般镇、

272

个乡集镇、

123

个独立于城区的街道及

151

个仍具备集镇功能的原乡镇政府驻地,这些整治对象在社会经济发展水平、城镇建成区规模、地形地貌、文化习俗等方面差异显著,如何制定出适合不同发展特征的小城镇环境综合整治工作的技术要求,以提升《技术导则》的适用性、可行性与可操作性,是《技术导则》要认真探讨的重要议题。

a.坚持以人民为中心,解决人民群众最迫切最关心的问题

此次小城镇环境综合整治工作突出民生导向,要做到民有所呼,我有所应,切实解决群众最关心的突出问题。因此,考虑到小城镇环境综合整治涉及面广、时间紧、任务重的特点,《技术导则》提出此次整治重点时,主要针对群众关心的小城镇普遍存在的环境卫生脏、城镇秩序乱、乡容镇貌差等方面的突出问题,开展重点整治。在坚持全域整治的基础上,突出重点节点、重点街巷、重点片区等重点空间的整治,提高整治的效率,增强人民群众的获得感,从而达到面上整洁有序,重点区域特色突出的目的。

b.坚持目标导向,阶段性目标与长效机制结合

尽管此次整治工作是阶段性的工作,主要解决人民群众最关心最突出的问题,但也要考虑小城镇的长远发展目标。因此,《技术导则》以全面改善小城镇环境品质为目标,阶段性目标方面突出对环境卫生、城镇秩序、乡容镇貌整治提升的目标要求,同时,突出小城镇环境改善的长效机制,构建包括基础设施、城镇管理等方面的长效机制,维护好小城镇环境综合整治的阶段性成果,推动小城镇环境品质的持续改善,为小城镇下一步的发展提升夯实基础。

c.坚持分类导向,总体分类与专项分类结合

《技术导则》按照小城镇发展水平和规模差异,将其划分为中心镇、一般镇、乡集镇三大类,并提出相应整治内容与措施,这些内容和措施也进一步体现在各级政府的考核中。同时,在风貌整治专项内容方面,考虑到浙江省地形地貌和文化传统方面的差异,将全省小城镇分为平原、山地丘陵、水乡、海岛四种类型,提高整治的针对性与适用性。

d.坚持协同导向,多方协作共同做好小城镇环境综合整治工作

针对小城镇环境综合整治系统性、综合性强,涉及的相关部门多的特点,为进一步提高整治工作的效率,提升整治水平,《技术导则》进一步明确牵头部门和参与部门,规划、建设、广电、交通、经信、国土、工商、财政等部门相互配合,共同做好小城镇环境综合整治工作。

《浙江省小城镇环境综合整治技术导则》编制的主要内容

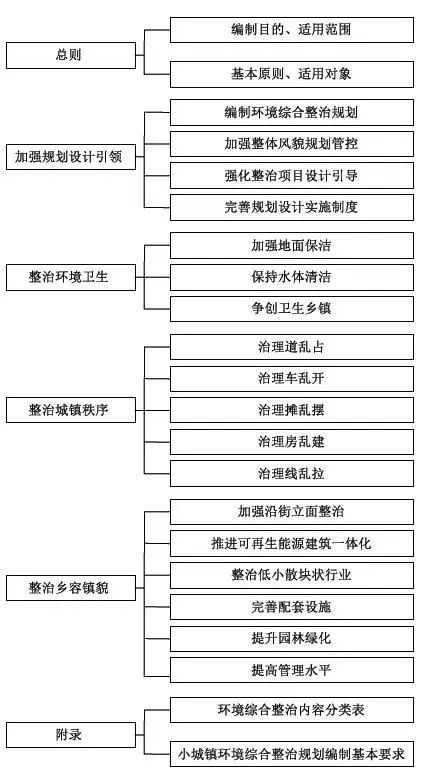

《技术导则》重点由总则、加强规划设计引领、整治环境卫生、整治城镇秩序、整治乡容镇貌及附录等内容构成。第一章为

“

总则

”

,明确了《技术导则》的制定目的、适用范围、基本原则等内容,第二章到第五章为主体内容,即

“

一加强、三整治

”

(图1)。

图1 小城镇环境综合整治内容框架图

“

一加强

”

即加强规划设计引领。包括编制环境综合整治规划方案、加强整体风貌规划管控、强化整治项目设计引导、完善规划设计实施制度等4项任务。

“

三整治

”

即整治环境卫生、整治城镇秩序、整治乡容镇貌。整治环境卫生包括地面保洁、水体清洁、创建卫生乡镇3项任务。整治城镇秩序包括治理道乱占、车乱开、摊乱摆、房乱建、线乱拉

5

项任务。整治乡容镇貌包括整治沿街立面、推进可再生能源建筑一体化、治理低小散块状行业、完善配套设施、提升园林绿化、提高管理水平

6

项任务。

附录包括附录A和附录

B

。附录

A

主要按照中心镇、一般镇、乡(集镇)对环境综合整治内容进行了分类指导,形成了环境综合整治内容分类表,便于不同类型乡镇开展环境综合整治。附录

B

提出了小城镇环境综合整治规划编制基本要求,包括内容和图纸要求,有利于编制环境综合整治规划。

突出顶层设计,提出全省小城镇环境综合整治的技术纲领

针对全省小城镇在环境卫生、城镇秩序、乡容镇貌等方面存在的突出问题。首先,《技术导则》提出了小城镇环境综合整治覆盖省内所有乡镇,明确小城镇环境综合整治以乡镇政府(包括独立于城区的街道办事处)驻地建成区为主要对象,兼顾驻地行政村(居委会)的行政区域范围和仍具备集镇功能的原乡政府驻地。其次,《技术导则》明确了小城镇环境综合整治的重点任务,包括加强规划设计引领、整治环境卫生、整治城镇秩序、整治乡容镇貌四大任务,以及地面保洁、水体清洁等18项具体任务。最后,针对小城镇环境综合整治具体工作任务提出了总体技术要求。通过具体的考核指标指导全省小城镇环境综合整治具体工作的有序开展,同时提供了详细的技术指导和纲领要求。

强化规划引导,提出小城镇环境综合整治规划编制技术方法

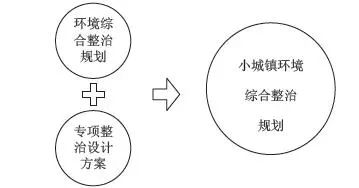

《技术导则》立足浙江小城镇基础与特色,构建

“

环境综合整治规划+专项整治设计方案

”

二合一的小城镇环境综合整治规划设计模式(图2)。

图2 小城镇环境综合整治规划模式示意图

小城镇环境综合整治规划明确总体层面的环境综合整治内容与措施,主要包括环境卫生、道路交通、乡容镇貌等方面的综合整治和提升要求。环境卫生方面要求明确城镇重点区域环境卫生整治、水域环境卫生整治及重点环卫设施建设提升方案。道路交通方面要求明确交通秩序整治及道路交通设施的整治提升措施。乡容镇貌方面要求提出风貌管控措施、沿街立面整治、老旧住宅区改造、低小散块状行业整治、园林绿地整治提升等内容要求。

专项整治设计方案重点对重要片区道路交通、架空线整治、街道立面、重要节点等进行详细设计。道路交通方面明确主要为道路(走向、红线、横断面、路面)、交通设施(信号灯、无障碍设施、交通标识)、停车位、客货运停靠点等的整治提升方案。街道立面方面重点确定整体式太阳能、沿街广告、遮阳棚、空调等整治方式,协调街道整体风格。重要节点主要明确城镇入城口、重要公共空间等的整治策略及相应的整治提升方案,塑造良好景观形象。

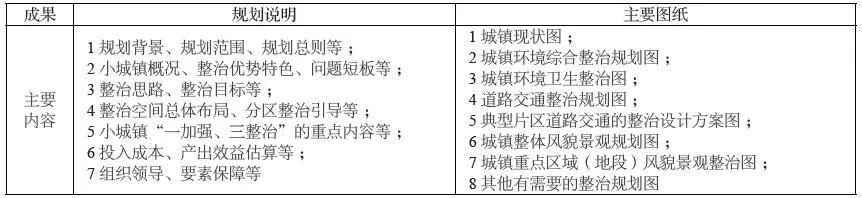

整治规划成果包括规划文本、说明书及主要图纸,规划文本及说明书要求对规划背景、整治思路、总体布局、重点整治提升内容、整治建设项目库等进行明确,图纸方面要求根据小城镇环境综合整治的主要技术要求提供总体层面的城镇现状图、城镇环境综合整治规划图、城镇环境卫生整治图、道路交通整治规划图、城镇整体风貌景观规划图及重点区域层面的道路交通整治设计方案图、城镇重点区域(地段)风貌景观整治图等(表1)。

表1 小城镇环境综合整治规划成果内容表

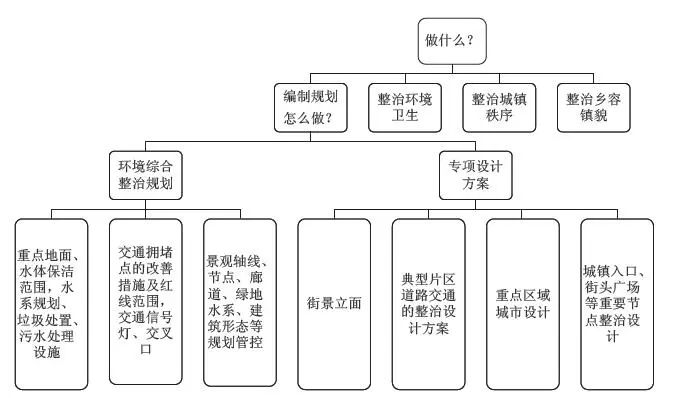

突出可操作性,构建层级分明的小城镇环境综合整治指标体系

《技术导则》结合

“

做什么

”

和

“

怎么做

”

,按照中心镇、一般镇、乡集镇构建了包括加强规划设计引领、整治环境卫生、整治城镇秩序、整治乡容镇貌在内的4大类,编制环境综合整治规划方案、加强整体风貌规划管控等在内的

18

中类,以及若干小类指标,将整治内容分解成

56

项中心镇、一般镇指标及

50

项乡集镇指标,便于实施(图

3

)。在指标制定上,考虑到中心镇、一般镇、乡集镇的差异整治要求,提出针对性整治技术要求,在整治技术标准方面,中心镇高于一般镇和乡集镇,中心镇、一般镇、乡集镇在城镇规模、经济水平方面逐级递减,中心镇提出相对较高的技术要求,一般镇、乡集镇整治技术标准参照中心镇,要求相应降低,因地制宜推动整治工作开展。如在整体风貌管控方面中心镇突出重要节点、重要街巷和重要区块风貌景观规划管控要求,一般镇突出重要节点、重要街巷风貌景观规划管控要求,乡集镇突出重要节点风貌景观规划管控要求;保持水体清洁方面,中心镇、一般镇生活污水全部截污纳管,有条件的乡集镇生活污水截污纳管;治理摊乱摆方面,中心镇保障

1

个二星级农贸市场,一般镇、乡集镇保障有

1

个一星级农贸市场;完善配套设施方面,中心镇、一般镇主干路的亮灯率达到

98%

,次干道、支路的亮灯率达到

96%

,乡集镇主干路的亮灯率达到

98%

等。

图3 简便的小城镇环境综合整治内容体系

为适应基层乡镇管理能力,《技术导则》构建了简明高效的内容体系,条文与图纸结合,既有规范性技术要求,也有形象化图纸展示,推动环境综合整治工作规范化、形象化、可操作。如风貌景观管控方面条文提出了详细的风貌景观管控要求,点、线、面综合管控,保护空间肌理等。图纸方面提出了绘制城镇整体风貌景观规划图,形象地展示景观风貌区、景观轴线、景观节点、廊道、绿地水系、建筑形态等景观风貌的整治效果,提高可操作性。

《技术导则》要求小城镇环境综合整治尊重原有的山水格局、脉络肌理、历史人文,保护和挖掘地方特色。首先,加强小城镇格局和山水林田湖保护和管控,通过丰富的地形地貌特征展现小城镇特色景观。地形平坦的平原类小城镇体现布局紧凑的平原风貌;地形起伏的山地丘陵类小城镇营造因山借景的丘陵风貌;水乡类小城镇营造近水亲水的水乡风貌;海岛类小城镇营造沿岸线带状内聚的风貌。

其次,加强对建筑风貌特色和小城镇公共空间的塑造。建筑风貌特色方面,以满足现代生活需求为前提,加强传统建筑文化传承与时代创新,在建

筑尺度、色彩、风格、形式等方面与传统建筑相协调。传承优秀传统建筑技艺,建设具有地域特征、民族特色、时代风貌的

“

浙派民居

”

及具有地域特色的建筑精品。公共空间方面,整治提升小城镇主次入口,提升小镇门户景观;利用街头巷尾、宗祠戏台、宅前屋后、道旁桥边、水系河塘等零散空间灵活布置街头广场,营造宜人街巷尺度,构建内涵丰富、开放多元、特色鲜明的公共空间体系。

最后,加强对历史文化的保护与传承,管控历史文化遗产核心保护区及风貌协调区,严格落实祠堂庙宇、亭榭牌坊、戏楼(台)、道路围墙等各类物质文化遗产的保护和修缮措施,保护利用传统街区、传统民居及老厂房设施,挖掘和保护市井文化、民俗风情、地方特色,落实工艺、工法及其传承人的保护举措。

一方面建立基础设施长效管护机制。建立对河道整治、环卫保洁、垃圾处理、污水处理等方面的长效运维机制。河道整治方面巩固提升

“

清三河

”

长效机制,制定

“

一河一策

”

治理方案和年度计划,建立

“

河长制

”

,镇乡级河长负责做好包干河道的巡查工作,每半年至少组织一次对垃圾河、黑河、臭河的全面复查评估。环卫保洁方面鼓励采用市场化运作的保洁模式,加快培育和规范环卫保洁项目招投标市场,加大环境卫生监督力度。污水处理方面政府可通过购买服务等方式委托第三方管护、专业运营维护污水收集处理设施,专业队伍负责日常巡查和设施维护管理,稳步提高生活污水的收集处理率、运行负荷率和出水达标率。垃圾处理方面加强垃圾分类收集处理设施建设,做好垃圾分类收集与资源化利用,提高生活垃圾的减量化、无害化、资源化处理水平。确保基础设施有管护队伍、有资金保障、有考核监管制度,逐步实现管护市场化、专业化、社会化。

另一方面建立基层乡镇执法长效监管机制。整合规划、建设、市政公用、环卫等行业与乡镇管理相关的人力资源、设施设备、网络系统、视频监控系统和基础数据,实现跨行业、跨部门的综合应用和数据共享,建设标准统一、资源共享、适应不同乡镇管理要求的

“

数字城管

”

体系,使之成为乡镇日常管理和应急处置的有效平台及惠民利民的服务体系。推进综合行政执法向乡镇延伸,县(市、区)应把基层综合行政执法工作纳入基层公共管理体系。采取常态化联合执法等多种有效形式,建立健全以综合行政执法、市场监管等为基础的基层执法监管体制,切实维护人民群众生产生活秩序。