菠萝说

2019年秋季学期,我第一次真正站上大学讲台,在电子科技大学开了一门面向全校学生的选修课《癌症和人类社会》(见

菠萝:

我为啥要在大学开讲癌症通识课?

)。本来计划是50人左右的小课,不曾想来了近200位学生。

通过16学时,除了癌症预防筛查治疗相关的科学,我也和大家讨论了一些人文方面的话题,包括临终关怀、经济毒性、公益慈善等。

开这门课的初衷,是希望激发非生物医学专业的大学生对癌症这个话题的兴趣。

我坚信交叉学科和合作的力量,面对癌症这种复杂的问题,绝不是单靠生物医学专业就能解决的。

我们需要理科,工科,社科等方面的各种人才。

既然是刺激大家思考,我出的期末考试题目也非常开放。对我而言,答案无所谓对错,真诚的思考才是最重要的。

实话实说,备课非常花时间,但无论是上课的互动,还是收到的作业,都让我很庆幸自己做了这件事。

今天,就给大家摘录一些优秀的作业。站在专业角度,有些地方可能略显不成熟。但大家要记得,

这些作者绝大多数都是大一/大二的非生医专业本科生

,他们能认真思考癌症和社会这个复杂的话题,就足以让老师欣慰,让社会看到希望。

如果有朝一日,我们真的可以完全或很大程度上通过计算解析人体,那么信息学和生物学可能会发生一次完美的融合。从计算机发明之初被提出的“人也是一种机器”的理论,再到神经网络算法、遗传算法等等的发明,生物学一直作为一个来自大自然的信息库,被信息学和计算机科学当成学习对象和灵感来源。到了今天,

信息学和计算机科学是否有机会“反哺”生命科学呢?

在畅想科技改变生活的美好未来时,社会性的问题也不可忽视。在我看来,科技不能太过偏离大众,一旦产生了疏离和隔膜,伦理问题就有可能使科学发展陷入停滞。因此,一味的追求用理性思考方式在现实世界里对抗癌症也是不可取的。在我们用新科技武装自己的时候也一定不能忘记医学史上人类互帮互助的初心,否则,

抛去了人类的情感,治愈肿瘤的意义也会随之消失。

在癌症的筛查部分我有一些奇特的想法

。

据我了解,癌细胞在生长初期大部分都是通过无氧呼吸来给自己提供能量的。因此我想可以通过将患者置于一个密闭的高氧空间中,将氧气进行特殊标记,当患者在高氧的环境中进行呼吸的过程中,氧气随着人体的血液循环而流经全身各处,人体大部分都是进行有氧呼吸的,这样我们就可以通过一些仪器观察到人体哪些进行着无氧呼吸的部分,这些部分除了人体极少数部位外,有极大可能是癌症的病灶区,针对这些部位进行穿刺或者定点检查就会有更好的效果。

*林

物理专业大一

随着科技进步,癌症的筛查率明显提高,这也带来了误诊率与误诊人数的飞速提高,在对癌症的陈旧观念改变前,那些被查出有癌症可能的人可能会十分恐惧,会不知所措,会开始在百度上疯狂搜索,然后落入一个又一个的圈套。

我一位亲人在去年体检就被查出可能有淋巴瘤风险,检查出来当时有10几毫米,就像是确诊了一样,一周下来整个人像垮掉一样,有时候吃着吃着饭突然问我要是他死了该怎么办,每天手机都不离手,在复杂的网络世界四处游荡。后来要去做穿刺确诊,心里慌得不行,害怕确诊,也害怕穿刺。

要是他当时有对癌症的正确认识,就不会这样了。

我们想象:从一个癌症病人身上提取到了癌细胞样本,显微镜下研究改造后,这群癌细胞就具有了非同一般的能力——

他们的外层覆盖了一层特殊的化学成分,可以识别和粘连癌细胞,却不会对正常的细胞起作用。

当它们被注入到患者体内后,就会顺着循环系统扩散至全身。一旦发现体内癌细胞的存在,便会迅速准确地与之结合。当大量的这种被改造的细胞与癌细胞发生作用后,就对癌症肿块形成了一个巨大的包围网,将癌细胞紧紧束缚在这片区域中,甚至切断癌细胞的营养供应。

“大病教育”一定要从娃娃抓起,当然不能教条主义的教,教孩子应该诙谐有趣一点,用互动的方式让孩子认识到大病并非无可救药,关键是要正确面对他们,不害怕也不过分自信。

在这个阶段可以不涉及到深层次的原理,只要对孩子们形成一种表层认知,让孩子们理解为什么要知道这个东西,以及这个东西并不可怕就是了。之后逐层的给孩子添加一些专业原理,让孩子知己知彼,最好以模型、玩具、动画的方式做出来,精良度尽量高一些。当年级再高一些,建议作为学校科目进行讲授。不能只靠菠萝引子这样的科普作者来教育,

应该形成全社会的体系,要懂病,知道该去如何求助,如何利用现有的医疗体系

,而不是手足无措病急乱投医,我相信这样不仅能减少误诊,还能整体提升社会的医疗知识水平,消除了这些对于未知的恐惧,还能帮助人们提高生活幸福感,减少无端的焦虑和自我怀疑,也减少医生的无用重复劳动。

如何找到转移的癌细胞应该成为治疗癌症问题的关键所在

。此时若有一种检测癌细胞的传感器,每当检测出可能有癌细胞存在时,直接捕捉癌细胞,就可以高效率的找到移动的癌细胞。癌细胞DNA含量较一般细胞高,细胞核体积占整个细胞的比例大,体积大于正常细胞。这些特性都利于我们用传感器找到它们,利用微流控技术就能够分离细胞。

最近有科学家提出具有三维微纳米结构的材料比一般平坦的材料对于癌细胞的捕捉能力更强。三维微纳米结构的凹进和凸起有利于增大接触的表面积,能更好的和细胞表面的物质进行相互作用。我想如果将微流控技术和三维微纳米结构的材料相互结合,是否能研究出更高效分离捕获癌细胞和正常细胞的方法。例如将表面三维微纳米结构作为基底通道,再次分离捕获癌细胞,提高效率。

也许癌症领域面临的最大问题,不在于如何延长生命,甚至治愈它,而在于如何教人面对死亡。

为何说死亡教育的缺乏是最大问题呢?对于肿瘤科医生来讲,死亡是再正常不过的了;及其充分的死亡教育与忙碌的行医日程赋予了医生淡然面对死亡的能力。而对于病人及亲属来讲,死亡一定是一场大事,当他们并没有直面死亡的准备时,任何一点偶发事件都有可能触动他们敏感的神经,甚至使人心态崩溃。两方死亡教育程度的差距极大再加上癌症特有的较高误诊率和较低治愈率,极有可能造成严重对立的医患关系,甚至给双方造成巨大损失。这就不难理解为何今年两会提出“加强死亡教育”的不是教育学家而是北京大学肿瘤医院的主治医生了。

我们应该改变对死亡的态度。

鲁迅在《父亲的病》中写道,父亲临终前,在衍太太的指示下,他大喊父亲的名字,让父亲已经平静下去的脸突然紧张,将眼睛微睁一睁,仿佛有些痛苦。

鲁迅说,这是他很后悔的事。

这段话是为了批判封建迷信,但是也可以看到,人的去世在某种程度上是一种解脱,在快要离开时被硬生生来回来也是很痛苦的。

我记得一个作家曾经说过,他们兄弟姐妹在母亲快要去世时,轮流抱着母亲。当时他们的母亲对外界的感知已经很微弱了,她已经听不见别人的讲话了,他们便抱着母亲,让母亲可以不再孤单和恐惧,感受到温暖。

“死如秋叶般静美”,这才是死亡应该有的形式。

过度治疗的标准该如何判定?

我的爷爷,在四年前查出来肺癌,在左肺肺叶上,还是早期,尚未扩散,被我的父亲接到广州来治疗,我的父亲请了医院里最好的大夫给他做了根治术,肿瘤没了,父亲选择了化疗,我的爷爷艰难度过了四个疗程的化疗期。到今年,已经四年了,我爷爷身体很健康,除了走路有点慢以外,力气依然很大,饭量依然很多,化疗看起来是真的帮助了我爷爷。

而著名记者凌志军也是左肺叶上长了一个肿瘤,他没有选择化疗,至今为止七八个年头过去了,他没有复发的迹象。

谁都不敢下保证说我的爷爷不做化疗病情会加重,又或者是凌志军做了化疗康复的会更好。

癌症因人而异,治疗的方案也是因人而异,每个人的基因都不同,我们无法贸然复制一个人的治疗法案去救治另外一个人,这也是癌症难以被攻克的一个很重要的因素。归根结底,也是癌症的发病机理没有弄清楚。

但是,我觉得有些东西是通用的:

我们必须有足够的坚强,去接受那些应当接受的治疗。

我们必须有足够的勇气,去拒绝那些不应当接受的治疗。

我们必须有足够的智慧,去分清哪些是应当接受的,哪些是不应当接受的。

做一个聪明的病人,比做一个听话的病人更为重要。

而作为医生,我觉得则应该不贸然下决定,尊重病人自身的感受,谨慎下达诊断方案。当今社会,癌症还是一个医学界重大难题的当今社会,我认为所有人应该基本做到的。

癌症的发生与遗传因素,生活环境(地区),生活习惯等都有一定关系,这一点可以从不同地区不同的高发癌症得以验证。

因此,不同人群有着不同的高风险癌症。

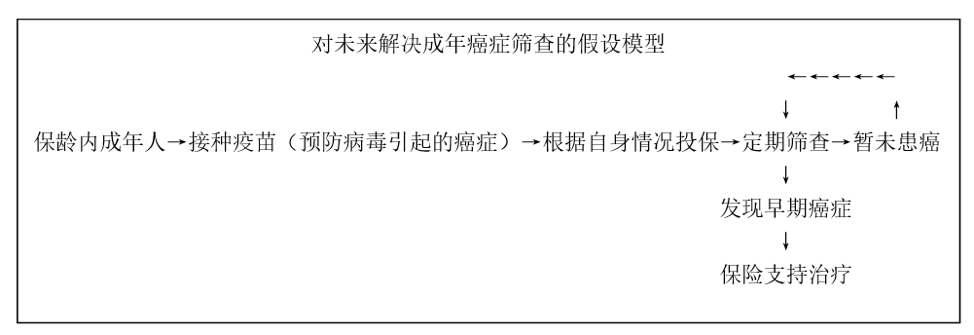

为了鼓励早筛,我希望未来会出现一种

“个性化”医疗保险

,它具有如下特征:

1.保险仅面向一定年龄之间的人群;

2.保险对参保人的高危癌症做出判断,提供相对“个性化”的参保类型;

3.参保人在参保前需针对自身高危癌症类型做早期筛查,在参保后应周期性的做筛查(周期随年龄的增加进行调整);

4.参保后如参保人发生参保类型内的癌症,保险应承担一定的治疗费用;

5.保险应获得政府或公益组织的支持(包括经济上的和宣传上的),尽量普及该保险,并避免高昂的保险及筛查费用。

研究中医和癌症,要先摆脱中国人本能地对中医保持的无知

。这种本能的无知,其实我很有体验。我妈在我上大学前经常跟我说,这个暑假你一定要养好身体,上了大学避免不了熬夜,那是拼身体的时候,你现在多去中医那儿调调身子,把基础打好......我问“为什么”?因为:“妈妈前段时间就吃中药,疝气都好了很多”...... 大部分中国人的眼中,中医就像“万金油”一样,百利无一害,反正没副作用。但其实也未必,中医中的药材也有可能致癌。

在菠萝老师的课中,我了解到一大致癌物,广防己。我点开淘宝搜索了广防己,看到图片,结果真的是人们保温杯里随便就可以泡泡的看似纯良好药材。就连卖广防己的人估计也大概率不知道自己在卖强致癌物。所以其实克服这种无知,

在我看来本质上是独立思考和获取信息的能力。

屠呦呦从中草药中提取青蒿素,我觉得这其实可以体现中医是中国古代智慧赐予的捷径。中医里面的症状和药方是一一对应的,可是缺少症状病理和药方成分的一一对应关系。