【本文节选自《开放时代》2012年第11期。图片来源:新浪网。请点击左下角“阅读原文”。】

【内容提要】本文通过在上海的实证研究,试图回答以下问题:新生代农民工与老一代农民工相比究竟有何不同?他们会对中国政治带来什么影响?要回答上述问题,不能仅仅着眼于生产关系和劳动过程,必须超越“生产政治”的视野,进一步关注农民工的日常生活。调查发现:新生代农民工更加注重私密空间与生活质量,居住空间从生产场所向社区转移;权利意识更加清晰,更接近公民人格;融入城市的愿望较为强烈,汇款占收入的比例大幅下降,就地消费比重提高,具有更强的移民倾向。新生代农民工面对的是身份与阶级的双重不平等,公民权则是身份政治与阶级政治的交汇点。“公民权政治”是对“生产政治”的理论补充。

【关键词】生产政治 公民权 新生代农民工 权利意识

一、 超越生产政治:为什么要研究新生代农民工的日常生活?

20世纪90年代以来,农民工问题成为中国社会科学界的一大热点,经济学、政治学、社会学、人口学、人类学等学科均对这一主题产生浓厚的研究兴趣。对农民工问题的研究主要有以下四大理论视角:

一是“流动人口”或“移民”研究的视角。这一视角主要关注新移民 / 流动人口的社会融合、社会保障、社会资本和维权行动,以及农民工子女的教育问题,其核心的理论关怀是城市新移民对中国社会稳定与社会和谐的影响(赵树凯,1998;王春光,2006;李培林、李炜,2007;张文宏、雷开春,2008;蔡禾、刘林平、万向东,2009;蔡禾、王进,2007;Fan, 2008;Chan,1994,2010)。上述研究表明,由于农民工 / 流动人口受到城市社会的系统排斥,其个人的社会资本、文化资本又相对薄弱,组织化程度低,导致其合法权益无法得到保障。

二是社会分层的视角。这一视角将农民工视为一个新的社会阶层,关注农民工的就业、收入和职业声望,以及劳动力市场的分割问题(就业歧视、同工不同酬等),其讨论的焦点是二元社会结构对农民工生活机遇与社会经济地位的影响,或者说户籍身份所导致的社会不平等(李强,2004;田丰,2010;张卓妮、吴晓刚,2010;Wu & Treiman, 2007)。

三是阶级分析的视角。这一研究视角受到马克思主义尤其是马克思主义社会学的深刻影响,将农民工视为中国工人阶级的一个新的组成部分,关注阶级结构的变迁、工人阶级意识的形成,以及劳动过程中的控制与反抗。“阶级”和“工厂政体”(factory regime)成为核心的分析工具(Burawoy, 1985; Pun & Lu, 2010 )。陈敬慈(Chris King-Chi Chan)认为,农民工的抗争是根植于生产政体之中的,是正在兴起的阶级冲突的重要构成部分(Chan, 2012)。沈原(2007)、闻翔和周潇(2007)、汪仕凯(2010)、刘建洲(2011)等学者对西方劳动过程理论进行了系统的梳理,实证研究则包括:潘毅、任焰(2006)等学者对“宿舍劳动体制”和劳动力再生产过程的研究,沈原(2007)、周潇(2007)对建筑业“关系霸权”的阐释,郑广怀(2010)对劳动权益与国家角色的研究。

四是公民权(citizenship)的视角。20世纪80年代以来,受后结构主义和“话语转向”(discourse turn)的影响,公民权成为移民研究和劳工研究的关键议题(Koopmans,2005)。马歇尔(2007)指出,公民权包括三个基本维度,即民事权利(civil rights)、政治权利(political rights)、社会权利(social rights)。民事权利由个人自由所必需的各种权利组成,包括人身自由,言论、思想和信仰自由,占有财产和签署有效契约的权利以及寻求正义的权利。政治权利指的是作为政治机构的成员或选举者参与行使政治权力的权利。社会权利指的是享受一定的经济福利和安全保障,并按照社会通行标准享受文明生活的权利。简言之,民事权利的核心是自由,政治权利的核心是选票,社会权利的核心是福利。有别于阶级分析的视角,公民权视角下的劳工研究认为:阶级只是工人的一个“身份认同”(identities)而已,李静君(Ching Kwan Lee)认为:与国企下岗工人相比,农民工的阶级意识较为淡薄,华南地区农民工的抗争实际上是公民权运动的一个组成部分(Lee, 2007)。陈峰(2011)则引入了工业公民权(即工人的组织权、罢工权和集体谈判权)的概念,指出:西方多数国家是在已经存在基本公民权的基础上,通过工人运动争取到了集体权利或工业公民权,工人集体权利是一般公民权利的延伸和扩展。中国则代表了一种完全不同的模式,即国家为劳动者个人权利积极立法,却限制他们的集体权利。

这一研究取向较为强调农民工与市民在权利配置上的差异,认为农民工的弱势地位主要源于权利的缺失。农民工进入城市之后,实际上成为“体制性边缘人”,被排斥在城市的公共政治生活之外,政治权利、社会保障缺失(徐增阳、黄辉祥,2002;徐勇、徐增阳,2003;李景治、熊光清,2007;苏黛瑞,2009)。因此,关键在于对户籍制度进行改革,对农民工进行赋权(empower),通过“市民化”来解决农民工问题(钱文荣、黄祖辉,2007;王小章,2009;Wu, 2010)。

近年来,上述理论视角都不约而同地关注到农民工的代际差异,“新生代农民工”或者“第二代移民”迅速成为国内学术界的研究热点。这一方面是基于现实,随着越来越多的80后、90后农民工进入城市劳动力市场。据统计,2010年全国农民工总数为2.42亿人,其中外出农民工数量为1.53亿人,16~30岁的新生代农民工约占外出农民工的60%,加上就地转移的新生代农民工,人数达到1亿人;此外2010年全国有1167万农民工学龄子女在城市接受义务教育(国家统计局,2011)。这一群体的生存与发展开始受到社会各界的广泛关注。2010年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》明确要求采取有针对性的措施,着力解决新生代农民工问题。

另一方面则是基于西方学界的经验,以往的大量实证研究发现:尽管第一代移民的收入水平、生活质量、经济社会地位与原城市居民有一定差距,但他们通常不会做社会的横向利益比较,而是做自身的纵向利益比较,因此他们通常有比较积极的社会态度(李培林、李炜,2007)。第一代移民由于有迁出地境况的比较,对于迁入地的社会不公平和歧视往往比较容易接受,一般并不预期与迁入地的居民有完全相同的权利地位。第二代移民则不然,他们缺乏农村生活的体验,对于生活满意程度的参照主要是城市居民的生活,具有更强剥夺感,同时强烈地要求自身权利地位的垂直上升。在这种心理预期下,第二代移民对于不平等缺乏忍耐,在成长过程中往往采取一些比较激烈的对抗性行为,来直接或间接地表达他们的不满或平等诉求(Huntington, 2004;于建嵘,2007)。

不同于父辈,相当一部分新生代农民工是“回不去的一代”,他们与乡土社会缺乏文化纽带和情感联系,倾向于在城市长期定居(熊易寒,2010)。有调查显示,50岁以上的农民工只有15%的人想定居城市,40~50岁的为21%,30~40岁的为37%,20~30岁的为45%,20岁以下的高达61%(叶榆,2011)。如果数以千万计的新生代农民工无法融入城市社会,那么必然会成为影响国家长治久安的全局性政治问题。

农民工的社会融入是一个系统工程,包括经济融入、文化融入、社区融入、心理融入等多个维度。但以往的调查研究主要关注他们的经济融入、社区融入和心理融入,对农民工的文化融入缺乏关注。而事实上,对于新生代农民工而言,精神文化生活的重要性并不亚于经济物质生活;与父辈相比,他们更加注重情感交流、休闲娱乐、社会交往和自我实现等价值,而不仅仅满足于增加收入、养家糊口,他们不再局限于“经济人”的角色,而渴望在文化层面融入城市社会。2010年轰动一时的富士康员工跳楼事件,以极端的方式反映了新生代农民工精神文化生活的缺失以及由此带来的痛苦。

现有研究大多将新生代农民工定位为“劳工”或“流动人口”,主要关注生产领域和劳动过程中的农民工。但是,新生代农民工究竟“新”在哪里?他们区别于父辈的特性是什么?他们对中国未来的社会发展和政治稳定有何影响?要回答上述问题,不能仅仅着眼于生产关系和劳动过程,必须超越“生产政治”的视野,进一步关注农民工的日常生活。布若威(Burawoy, 1985)的“生产政治”理论虽然也注意到“国家之外的政治”,强调国家干预、劳动力的再生产,但其理论视线主要集中于车间政治。在当代中国,农民工的生活机遇不仅取决于劳资关系,也取决于地方政府对于外来人口的管理政策和权利配置。在“生产政治”之外,还存在“生活政治”的空间,包括农民工如何安排闲暇时间,如何建构社会关系网络,如何与城市其他社会群体进行互动。有学者指出:休闲是个人兴趣爱好的一种展现,常常可以反映出更为深层的社会文化价值观念;无论是对个人、社区还是对国家而言,休闲都为其追求美好的生活拓展出了广阔的可能性空间(爱丁顿,2009)。在政治学看来,闲暇实际上是国家与社会的较力场,国家试图对公民的闲暇模式进行塑造,而个人也会通过对闲暇的支配进行自我表达,闲暇或者说私人时间对应的是私人领域(王绍光,1995)。

如果说在生产领域,我们看到的是农民工被支配、被控制的一面,那么,通过对新生代农民工日常生活的考察,我们可以看到农民工对自我、时间和收入的支配,他们的政治观念、阶级意识、主体性可以得到更好的呈现。如果说生产政治关注的是“物质的生产”(创造财富的过程)与“关系的生产”(权力与支配的过程),那么“生活政治”关注的是“意义的生产”(价值观、政治态度与阶级意识的形成过程)。需要说明的是,对“生活政治”的研究不是要否定“生产政治”的重要性,毕竟生活方式在很大程度上取决于个人的社会经济地位。

为了进一步了解新生代农民工的日常生活情况,课题组在2011年9月至10月间进行了一次覆盖全市范围的问卷调查。本调查所涉及的“新生代农民工”,主要是指出生于20世纪80年代以后,从中国大陆其他省市流出,来到上海工作,暂时居住半年以上,未取得上海户籍或居住证的青少年,其年龄范围在16周岁至35周岁之间。调查按照上海市各区外来务工人员数占全市外来务工人员总数的比重为依据进行了分层随机抽样,共向上海市17个区县发放问卷1000份,回收问卷909份,回收率为90.9%,经过问卷审核和数据清理,最终确定有效问卷906份,有效率为99.7%。

二、新生代农民工日常生活的实证分析

在906名受访者当中,男性占2 / 3左右(69.5%);已婚有配偶人员超过半数,达到56.4%。新生代农民工的受教育程度不仅高于他们的父辈,而且也高于外出务工人员的平均水平:初中及以下学历的人数只有42.8%,持高中和中专(含中技、职高)学历者多达41.2%。而2008年进行的第二次全国农业普查数据显示,在外出从业劳动力中,具有高中以上文化程度的仅占10%(全国总工会新生代农民工问题课题组,2010)。被调查者平均年龄约为29岁,因为整体年纪较轻,共青团员比重较大,占30.6%;党员仅为4.7%;64.1%的受访者没有参加任何党派团体,缺乏政治资源和组织资源仍然是新生代农民工的劣势之一。本文分别围绕居住与出行情况、就业状况、文化消费、业余时间安排、社区文化生活参与等方面系统分析上海市新生代农民工的日常生活状况。

(一)居住情况:从集体生活到私人空间

1. 居住类型

问卷调查和访谈都发现,与父辈农民工主要居住在集体宿舍或生产经营场所不同,只有50.1%的新生代农民工居住在工人宿舍中,有41%的新生代农民工选择与他人合租房屋或是独立租房,他们不仅将住房作为一个遮风避雨的居住空间,也将其视为一个体现个性的私人空间。通过走访新生代农民工的住处,我们发现:青年农民工往往对房间进行了精心的、个性化的布置,尤其是女性农民工,她们不是将出租房视为一个临时居所,而是倾向于将其布置为一个温馨的家。对于他们而言,宿舍不是一个理想的居住场所,一则因为存在较多的纪律约束,二则人口密度过大,无法拥有个人隐私;但独立租房的成本又太高,于是群租成为多数人的优先选择——与同事、老乡、朋友合租一套或一间房子,不仅空间比集体宿舍大,有独立的卫生间,而且有更多自由支配的权利。此外,受访者平均在目前的住所中居住了3年左右。值得关注的是,4.3%的受访者(39人)拥有自购房,这表明外来务工人员内部也出现了一定的经济分化。

2. 居住面积

17.3%的受访者人均居住面积不到5平方米,人均居住面积5~10平方米的为34.6%,11~20平方米的为28.5%,21~50平方米的仅为13.1%,与上海市2010年人均居住面积17.5平方米相比明显偏少(周军,2011),反映出外来务工人员的居住条件仍远低于上海市的平均水平。

(二)就业状况:从生存取向到发展取向

1. 来沪务工动机

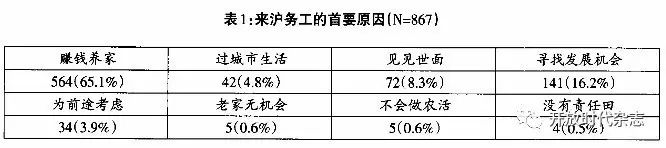

从问卷和访谈来看,新生代农民工来沪务工的动机是复杂多元的:既有迫于生存压力的,也有为了获得更高收入的,还有为了实现梦想、增长见识或体验城市生活的。虽然生存取向的经济动因仍然居于主导地位,有65.1%的受访者将“赚钱养家”作为自己来沪工作的首要动因,但是选择“过城市生活”、“见见世面”、“寻找发展机会”和“为前途考虑”等非经济动因的受访者也多达33.2%,其中“寻找发展机会”占16.2%,仅次于“赚钱养家”(见表1)。

新生代农民工的务工动机正在由提高家庭收入向寻求个人发展转变。他们外出务工的动机与父辈已经呈现一定的差异,即从生存取向转向发展取向,他们更多地把进城务工看做谋求发展的途径,不仅注重工资待遇,而且也注重自身技能的提高和权利的实现。此外,新生代农民工就业的行业分布呈现明显的“两升一降”特征,即在制造业、服务业中的比重呈上升趋势,在建筑业中呈下降趋势(全国总工会新生代农民工问题课题组,2010)。

2. 来沪务工经历

有62.9%的人来到上海后打过1~2份工,29.9%的人打过3~5份工,打过5份工以上的仅为7.2%,这反映出外地来沪人员的求职与实际工作过程较为稳定,能够很快找到工作并长期从事。

3. 劳动合同签订状况

63.2%的外来人员签订了1年及以上期限的劳动合同,签订无固定期限劳动合同和1年以下劳动合同的只占21.5%,无劳动合同的占7.2%。这反映出上海市在加强劳动合同法律监管方面所取得的进步,但无劳动合同的现象依然存在,尤其是建筑业工人无劳动合同的情况较为多见,其待遇和保障问题依然没有得到法律的有效保护。

4. 行业分布及工种状况

制造业和建筑业仍然是新生代农民工从事的主要行业,但服务业等第三产业正成为他们的就业新趋向,商业服务人员是所有工作种类中比例最高的,达到了25.5%,同时,运输设备操作人员也达到了25.2%。

5. 工作时间状况

被访者平均每周工作5.6天,每天工作9.28个小时。周工作日为6天或7天的人数占到总人数的61%,每日工作8小时以上的占到53.5%,加班和超时工作的情况较为普遍。

6. 职业培训情况

有77.4%的受访者认为“没有技术”和“学历过低”已成为外来务工人员求职过程中最主要的障碍。外来务工人员也很少接受学校正规教育之外的培训,86.7%的受访者表示没有接受过农业培训,84.6%的人没有接受过非农培训,仅有29.9%的人有过学徒工经验。

7. 对工作压力的反应状况

46.2%的受访者认为自己所从事工作的劳动压力“很大”或“较大”。同时,有50.9%的受访者认为富士康员工跳楼事件主要是由于工作压力过大所致。这些数据反映出新生代农民工中可能存在紧张情绪,普遍的劳动和工作压力如果不能及时疏导,可能会在特定条件下转化为过激行为。

8. 舒缓工作压力的途径

面对巨大的压力,略多于1 / 3(36.4%)的受访者以听音乐作为自己舒缓压力的首要方法,优先选择看电视和电影、上网,以及睡觉的人数共计占到了43.8%。与此形成鲜明对比的是,选择“找朋友倾诉”、“向父母和亲人诉说”、“文体活动”以及“加入社团”等方式的总共仅有9.6%。这说明个体性活动仍然是新生代农民工舒缓压力的首要渠道,社会交往性活动偏少,甚至有3.8%的人选择“沉默”或是“哭泣”。

这一现象值得我们高度重视,因为社会交往和人际网络的缺乏可能会导致自杀率上升、反社会行为增多(迪尔凯姆,2008)。减轻外来务工人员精神压力,降低他们的工作强度,帮助他们建立社会支持网络,已经刻不容缓。

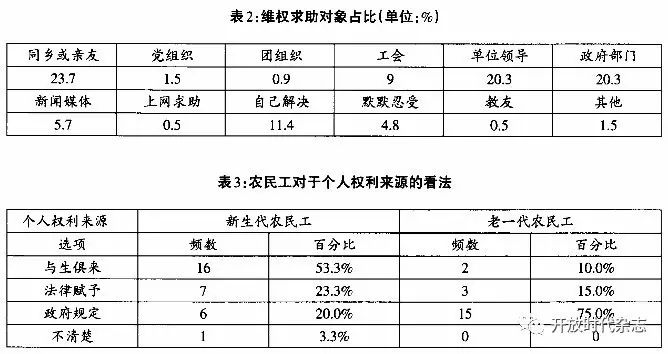

9. 维权途径

当劳动权益受到侵害时,外来务工人员会选择采用何种方式维权呢?表2显示,同乡支持网络仍然是受访者的首选,有23.7%的受访者选择优先向同乡或亲友求助,这说明链式移民使得外来务工人员倾向于抱团。优先选择向单位领导或是政府部门求助的共计40.6%,这一现象让人喜忧参半。一方面,这说明新生代农民工对于政府的信任;另一方面,如果劳资双方的经济性冲突最后都由政府“买单”,这无疑是一种潜在的治理风险。而本应在经济纠纷和维权事务中发挥作用的工会和党团组织等却并没有得到劳动者应有的认同,选择“党组织”、“团组织”和“工会”作为维权手段的总计仅有11.4%,和选择“自己解决”的比例相等。如何发挥党团组织的作用,如何使工会真正成为农民工的主心骨,是一个亟待解决的问题。

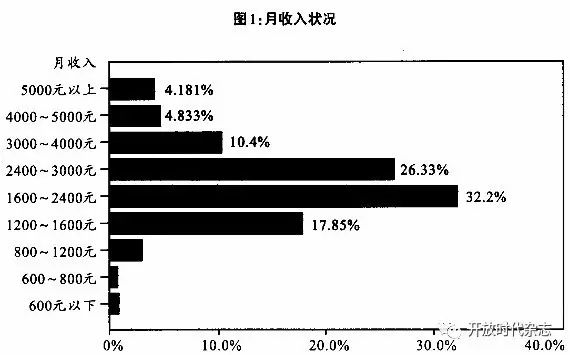

在对30名新生代农民工和20名老一代农民工的访谈中,笔者发现:新生代农民工更多地提及“人权”、“自由”、“平等”等词汇,而老一代农民工更多地提及“命运”、“忍”、“没办法”等字眼。当问及个人权利是来自政府的规定、法律的赋予还是与生俱来(天赋)的,大约五成的新生代农民工认为是与生俱来的,1 / 4左右认为是法律赋予的;而超过七成的老一代农民工认为是政府规定的(见表3)。显然,新生代农民工的权利意识较之上一代更为强烈、清晰,更接近我们通常所理解的公民人格。这主要是因为新生代农民工的受教育程度更高,更多地接触互联网(主要是通过手机上网),从而接触到更多的非官方信息。

10. 参保状况

49%的受访者参加了综合保险,22.5%参加了城保,参加了农村老保的则仅为16.4%,参加合作医疗的仅为26.8%。商业保险因其保费偏高,信息难以获得等原因,参保者仅有3.8%。社会保障制度改革的滞后性已成为困扰外来务工人员的一大难题。

(三)文化消费:市场与公共服务的夹心层

一般而言,获取文化产品的主要途径不外乎两种:一是通过市场购买,譬如去电影院、剧院消费;二是通过政府提供的公共服务,譬如公共图书馆、社区文化中心。新生代农民工则处于二者的夹缝之中,他们收入微薄,无力承担相对高昂的文化消费。在访谈中,有多位青年农民工表示:“进电影院看进口大片需要80元,一般的片子也要40元,太贵了!”另一方面,他们缺乏户籍身份,也无法享受由政府提供的以户籍为衡量标准的公共文化服务项目。

1. 月收入状况

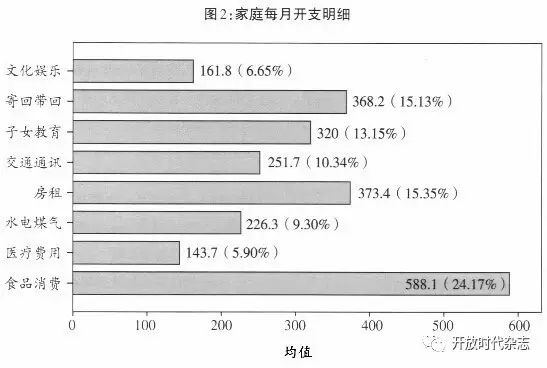

提高精神文化生活的质量是缓解工作压力的有效手段。在访谈中,新生代农民工也表达了对电影、音乐会、图书等文化活动的向往,但当前的文化消费市场却让低收入的他们捉襟见肘。如图1所示,在此次调查的受访者当中,月收入在1200~3000元之间的人数占到了3 / 4(76.4%),更有4.4%的人月收入在1200元以下。这样的收入水平在上海几乎只能维持最基本的物质生活,无力在文化产品上有所投入。上海丰富的文化产品和发达的文化产业主要面向中产阶级和城市居民,相对高昂的价格让新生代农民工难以承担。

2. 文化消费状况

以受访者的首要娱乐开支为例,上网占40.7%,购买书报杂志和支付手机娱乐费用等开销较低的活动共计33.5%。

3. 文化消费的主要障碍

在被问到进行文化消费的主要障碍时,58.5%的受访者坦诚“价格偏高”是自身进行更多文化消费的主要障碍,他们希望有更多公益性质的文化产品与文化服务(见表4)。

4. 生活消费状况

就其家庭每月具体开支来看,样本平均每月总消费为2433.2元,具体开支项目及其占家庭总开支的比例如图2所示。

从图2可以看出,食品消费和房租是家庭每月开支的主要部分。同时,由于外来务工人员的特殊性质,一定比重的收入将通过各种方式寄回或带回老家,但汇款占收入的比重较之父辈大大降低。2000年前后的调查发现:有50%的农民工将自己收入的40%以上汇往家乡(李强,2001);而我们的调查发现,新生代农民工平均汇款比重为15%左右。以上三种开支每月平均达到了1329.7元,占每月总开支的54.65%。另外,外来务工人员年龄层次较轻,因而子女教育也是日常开支中不可忽视的一部分,每月达到320元左右。而本研究所关注的文化娱乐消费,只占6.65%,每月约花费161.8元。这一数据与前述工资水平较低的观点相互论证,可见外来务工人员在精神文化娱乐生活上的相对贫乏。

(四)业余安排:集体性、社交性活动缺乏

从调查和访谈来看,新生代农民工相对于上一代农民工,他们的社会嵌入性较低,也就是说,他们的社会关系网络不太发达,社交性活动相对缺乏。对第一代农民工而言,老乡是最为重要的社会资源,他们的求职、娱乐、互助活动深深地嵌入同乡网络之中。对于新生代农民工而言,同乡网络虽然重要,但重要性已经相对降低,除了建筑行业的新生代农民工仍然高度依赖同乡网络、经常参加老乡聚会之外,大多数新生代农民工平常很少有社交性活动,与同乡网络的关系相对松散,学缘关系、业缘关系的重要性有所上升。这一方面体现了新生代农民工的社会交往不再囿于同乡网络等地域因素,更加具有开放性、多样性;另一方面也使得新生代农民工的社会支持网相对脆弱,在业余时间里,他们往往倾向于从事个体性的活动,譬如睡觉、上网、听音乐、看电视,而很少与外界进行面对面的交流,导致缺乏情感沟通、生活压力难以释放。

1. 探亲频率

繁忙的工作之余,与故乡亲人的联系是外来务工人员最大的寄托,84.1%的受访者至少一年回家探亲1次。

2. 与家人的联系频率

无法回乡的时间里,96.8%的受访者首选电话和短信作为自己与家人的联系方式。同时,有将近一半的受访者(47.1%)会使用网络联系家人,传统的书信方式已基本淘汰。74.4%的人每周都会和家人联系,20.8%的人至少每月会联系1次。

3. 业余时间安排状况

与上文提到的减压方式相似,50.7%的受访者会将业余时间主要花在听音乐或看电影电视上,更有13.7%的人会以睡觉打发时间,进行社会交往活动的比重极低。这一方面反映出他们业余生活的单调乏味,同时也间接体现了农民工的高劳动强度。

4. 制约日常休闲娱乐的主要障碍

42.5%的人认为“空闲时间少”和“精力不够”是制约日常休闲娱乐的主要障碍。这也与他们较低的收入直接相关,40.9%的人认为经济因素使他们难以奢望文化娱乐。

5. 信用卡、公交卡与互联网的使用频率

使用上海公共交通卡的频率可以在一定程度上衡量农民工与城市社会的接触程度和社会交往密度,然而“几乎不用”或“很少用”的受访者多达57.3%,仅有8.3%的人表示“一直使用”。这不仅反映了受访者业余活动较少,更表明他们的活动区域相当狭小。为节省生活开支,他们不得不局限在居住地或工作场所周边,即使业余时间也不会主动扩大活动范围。作为新兴支付工具的信用卡在外来务工人员中的普及率是三者中最低的。这说明新生代农民工掌握的消费文化产品的途径还非常有限。

(五)社区文化生活参与:主流社会的局外人

调查数据显示,新生代农民工不仅活动范围狭小,而且对所在社区文化生活的参与程度也偏低。客观上,这是由于户籍制度的排斥与居住空间的隔离,农民工聚居区往往集中于城乡结合部、城中村、棚户区,这些地方都属于城市边缘地带,社区文化资源相对匮乏;主观上,由于外来务工人员的文化程度不高,对社区文化资源缺乏知晓度和主动参与的积极性。这使得他们成为城市主流社会的局外人。

1. 参与社区文化娱乐活动状况

问卷显示,“根本不知道社区有活动”和“知道,但没被邀请”的受访者共占63.3%,经常参加社区活动的仅有7.7%。这与上海市在社区文化建设方面的投入是不成正比的,也说明社区文化娱乐活动在宣传途径和内容设计上存在一定的问题。

2. 参与社区活动种类

在所参加的社区活动中也是以电影和演出活动、文体活动等传统项目为主,新兴的公益活动和读书等有益于长远发展的活动仅得到1 / 4受访者的青睐(见表5)。这与新生代农民工的文化水平有直接联系,也提示我们在设计社区活动时,应充分考虑新生代农民工的兴趣喜好。

3. 对社区文化设施与活动的评价

71.5%的受访者认为所在社区的文化设施一般或较差,认为社区文化活动一般或较差的更是达到了73%,这与新生代农民工的居住环境有直接联系,但也间接反映了社区文化硬件和软件资源的同步缺乏,不能完全满足新生代农民工日益增长的精神文化需求。

4. 对企业及团组织开展文化活动的评价

受访者认为所在的企业以及共青团组织所提供的文化活动偏少,分别有53%和53.6%的人表示从没参加过企业和团组织的文娱活动。

5. 交友意愿

对所在城市缺乏认同感一直是外来务工人员的心病。数据显示,有42.3%的受访者会在看电视听广播时优先选择上海本地的电视台和电台,也有80.7%的人至少能听懂一点上海话。但不容乐观的是,只有11.7%的外来务工者会乐意和上海人交朋友,这个数字不仅远远低于与老乡优先发展友谊的比例(57.2%),而且也低于乐意与其他外省市工友交朋友的比例(18.8%)。

6. 最需要解决的问题

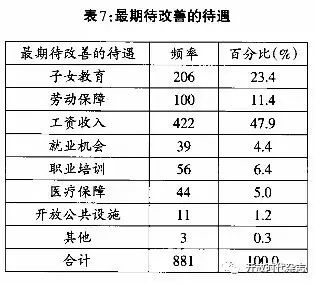

僵化的户籍政策是阻碍被访者融入城市的主要因素之一,有69.3%的人十分关心户籍政策的变化(见表6),还有23.4%的受访者最渴望切实解决子女接受义务教育并在上海参加中高考的问题(见表7)。这也导致被访者对上海的认同感相对较低。

7. 宗教信仰

宗教信仰是精神文化生活的一个重要组成部分。在本次调查的受访者中,虽然无宗教信仰人群依然占了2 / 3强,但宗教的影响不容小视。有201人表示信仰佛教,占回答该问题人数的23.1%,基督教与天主教信徒也达到了5.1%。由于基督教、天主教徒一般不轻易表明自己的宗教信仰,实际比例很可能高于这一数字(在对上海市51户农民工的访谈中,我们发现有多达12户是家庭教会成员,其比例要远高于其他人群)。家庭教会已经明确将贫困者、背井离乡者和青年学生列为自己的重点传教人群,新生代农民工恰好是这三大人群的交集。当前不少农民工加入的是地下教会,其意识形态与主流的基督教教义存在偏差。

从整体上来看,外地来沪务工人员对自己的幸福感自评分(0分表示一点也不幸福,10分表示非常幸福)均值为6.72分,对自己在上海的精神文化生活满意度(0分表示一点也不满意,10分表示非常满意)为6.07分。这说明精神文化生活是新生代农民工在沪总体生活的一块软肋,主观满意度较低。52.1%的人认为“上海不过是我打工谋生的地方”或“我只是上海的过客而已”。我们在改善新生代农民工工作生活状况的时候,需要着力提高他们的精神文化生活质量。

三、结论与讨论

我们的问卷调查显示:与老一代农民工相比,新生代农民工更加注重私密空间与生活质量,居住空间从生产场所向社区转移;权利意识更加清晰,更接近公民人格;融入城市的愿望较为强烈,汇款占收入的比例大幅下降,就地消费比重提高,具有更强的移民倾向。

美国学者裴宜理(Perry,2009)认为,中国人的权利观念是独特的,不同于西方社会。在英美传统中,权利是自然权利,是由上帝赋予的而不是国家赋予的。而在中国盛行的以“权利”语言构建起来的道义经济式抗议,往往要求撤换不受欢迎的低级官员(偶尔会获得成功),但这些抗议者极少质疑党和国家及其意识形态的权威。在中国,权利往往被理解为是由国家认可的、旨在增进国家统一和繁荣的手段,而非由自然赋予的旨在对抗国家干预的保护机制。在此情形下,民众对行使自身权利的诉求很可能是对国家权力的强化而不是挑战。因此,裴宜理主张将建构当代中国抗议活动的框架模式称为“规则意识”(rules consciousness)而不是“权利意识”(rights consciousness)(Li,2010)。

然而,随着80后、90后的成长,裴宜理的这一论断也许会变得不合时宜。2010年南海本田工人罢工就是一个标志性事件:对于新生代农民工而言,规则意识和权利意识不再是对立的两极,他们不仅懂得运用既定规则(譬如《劳动法》)维护自身权益不受侵害,也开始通过争取新的权利(譬如集体谈判)寻求利益的扩大化。

新生代农民工面对的是身份与阶级的双重不平等。一是身份政治,核心是制度性歧视,即以户籍制度为基础的教育制度、社会保障制度、就业制度,强化了农民工及其子女在升学、求职、住房等领域的劣势;二是阶级政治,核心是阶级不平等,即主要由家庭背景和市场机遇所造就的社会经济地位差距。作为流动人口,他们遭遇制度性歧视;作为底层阶级,他们在经济—社会结构中处于不利位置。阶级政治和身份政治是理解农民工命运的关键(熊易寒,2011)。身份政治在前台运作,阶级政治在后台运作。

公民权则是身份政治与阶级政治的交汇点。由于当代中国是一个发展型国家,政府对于经济发展的介入程度非常深,针对企业主的抗争最终会指向政府或需要政府介入(南海本田工人罢工、富士康员工跳楼事件都是如此),阶级政治和身份政治最终会在公民权的问题上交汇。公民权通过自由创造机会,通过权利保障利益,通过福利缩小贫富差距,从而降低阶级的显著性,在一定程度上弥合劳资冲突、官民冲突,以及居民与移民的矛盾。

当代中国的公民权配置实际上是以户籍制度为基础的。更准确地说,户籍制度本质上是一种地方性的公民权(local citizenship)(Xiong, 2012)。所谓地方性公民权,就是在地方层面而不是国家的框架内进行权利配置与社会排斥(entitlement and exclusion)(Smart & Lin, 2007)。这种地方性公民权不同于西方意义上的公民权。在西方国家,公民权通常是在全国范围内统一配置的,这是属于政治共同体完全成员(full member)的一种地位(status),所有拥有这种地位的人由此获得的权利和义务是平等的。

在当代中国,公民权是与户籍紧密联系在一起的。一个公民一旦离开了户籍所在地,而在另一个地方长期居住,就意味着公民权的丧失。在城乡二元结构和缺乏人口流动的前提下,地方性公民权不构成一个问题,而伴随着快速城市化和大规模人口流动,地方性公民权的正当性开始遭遇质疑和挑战。

“从生产政治到公民权政治”,并非是要将阶级政治(生产政治)与身份政治(公民权政治)对立起来。事实上,马歇尔的研究已经揭示了公民权与工人运动 / 阶级斗争的内在关联性:英国工人阶级运用民事权利和政治权利去影响政府的立法与决策,扩展了社会权利。工业公民权的产生实际上是民事权利和政治权利同时运作的结果。通过工人运动,工人争取到组织、罢工和谈判的权利,即工业公民权,继而在此基础上,产生了劳动者的个人权利,由国家立法来保护工人的权利(陈峰,2011)。如果说阶级分析展示了一个撕裂的世界,那么公民权的诞生就是试图缝合这个撕裂的世界。从这个意义上讲,公民权政治不是对阶级政治和生产政治的否定,恰恰相反,公民权政治是嵌入在阶级政治和生产关系之中的。正是由于中国特色的户籍制度,以及地方政府在经济发展和资源配置中的主导作用,才使得地方性公民权成为理解劳资关系和中国工人阶级命运的重要分析工具。如此一来,我们便不难理解,为什么农民工在与资方进行讨价还价或抗争的时候,总是试图引起政府的关注或介入。在当代中国的政治—社会情境下,无论是公民权政治,还是生产政治,都是围绕政府、资本、劳工三方互动而展开的。由于资本的高度流动性,而发展型国家为了经济增长形成了对资本的依赖性,在一定程度上导致了“冲向底线的赛跑” (race to the bottom),弱化了地方政府对于劳工的保护(Silver, 2003),地方性公民权恰恰强化了农民工的弱势地位,无助于缓和阶级分化与阶级冲突。

新生代农民工的抗争就是公民权政治的一种表现。当前农民工的抗争是马克思式劳工抗争(Marx-type labor unrest)与波兰尼式劳工抗争(Polanyi-type labor unrest)的混合体,既有针对雇主的反抗(如富士康员工跳楼事件、南海本田工人罢工),也有针对政府的抗争和针对当地社会的骚乱(如增城事件)。所谓波兰尼式劳工抗争,指的是劳工对扩张到全球的自我调节的市场的反冲式抵制,尤其是由那些正因全球经济转变而发生消解的工人阶级和那些曾经从已经建立起来的、但正在被从上而下地抛弃的社会契约中获益的工人们,他们所进行的反冲式抗争;所谓马克思式劳工抗争,指的是那些新兴工人阶级的斗争,作为历史资本主义发展的无意识后果,他们被成功打造且得到了增强,尽管在这个过程中旧的工人阶级正经历着解体(Silver, 2003)。就目前而言,波兰尼式的抗争似乎居于主导地位,阶级话语和阶级意识不够明朗,更多地是针对市场的恶。

近年来,新生代农民工在中国农民工群体所占的比例越来越大。据统计,2010年全国1980年之后出生的新生代农民工总人数达到8487万。上海的897.7万外来常住人口中(其中有79.4%的人口是农民工),20~34 岁的青壮年人口为 422.03万,占外来常住人口的47%,并且超过同一年龄段上海户籍人口的数量。在这样一种背景下,我国城市的公民权政治会越来越明朗。各级政府必须正视这种代际差异,主动应对这一趋势,通过制度建设而不是个案式的方法化解冲突。

在不改变户籍制度的前提下,一些地方政府对外来人口的管理模式进行了渐进性的调整,使外来劳动者获得了部分的公民权。不过,到目前为止,地方政府对于外来人口的赋权以社会权利为主(譬如社会保险、外来工公寓、劳动就业培训、子女就学),而社会权利是一种消极权利,只能享用,不能用于争取新的权益;外来人口已经不满足于获取消极权利,他们已经逐渐形成了对于积极权利的诉求(譬如政治参与、结社权、集体谈判权)(陈峰,2011)。

对于新生代农民工而言,最稀缺的资源是权利,尤其是积极权利;要真正改善他们的境遇,最有效的途径是赋权(empowerment),因为他们不是弱者(the weak),而只是处于不利位置的弱势者(the disadvantaged)。西尔弗(Silver, 2003)在《劳工的力量》一书中,将工人阶级的力量分为“结社力量”(associational power)和“结构力量”(structural power)(Wright,2000; Silver, 2003)。所谓“结社力量”,是指工人阶级形成自己的组织、通过各种集体行动表达自己诉求的能力;所谓“结构力量”,即工人在经济系统中所处的位置所产生的力量。向农民工赋权,首先是要赋予他们团结权和结社权,让他们拥有“结社力量”;结社力量的形成会强化农民工的“结构力量”,国家也要通过立法、行政监管等手段来平衡和调节劳资关系,避免劳动力的过度商品化,从制度层面保障农民工在劳动力市场和生产过程中具有讨价还价的能力(bargaining power)(沈原,2006;刘建洲,2011)。

通过对新生代农民工日常生活的考察,我们看到:农民工不仅仅是生产政体与生产过程中的劳动者,也是有着权利诉求的公民,更是有血有肉有情感的人。作为劳动者,他们要求的是收入和福利;作为公民,他们要求的是权利;作为人,他们要求的是尊严。而农民工作为公民和人的需求,恰恰是我们以往的城市化道路和分配体系所忽略的。“经济吸纳,社会排斥”的半城市化道路将农村人口吸纳到城市中来,这部分人口只是作为生产要素(劳动力)参与到城市的经济体中来,而不享有城市公民或城郊村民的各项权利(熊易寒,2012a),由此导致了劳动力的过度商品化,忽视了劳动力作为人和公民的需求。波兰尼(2007:76)指出,劳动力只能是一种虚拟商品。“劳动只是人类活动的另一个名称,人类活动与生活本身同在,劳动力反过来说并不是生产出来供销售的,而是为了完全不同的原因,人类活动也不能与生活的其余部分相分离、不能储存或移动。”这便是“波兰尼式劳工抗争”的由来。而“生产政治”对劳资关系和生产体制的关注,仅仅能够解释“马克思式劳工抗争”。从这个意义上讲,“公民权政治”是对“生产政治”的理论补充,其最终的指向是让农民工成为有尊严、有权利、有体面收入的“公民劳动者”(熊易寒,2012b)。

熊易寒:复旦大学国际关系与公共事务学院

【请点击左下角“阅读原文”。】