大家好,我是田静。

国庆节要到了,大家决定好去哪玩了吗?

我就不凑热闹人挤人了,小长假准备回家看看爸妈,这次回去一个首要任务——

一定要教会他俩用健康码。

前几天,爸妈想去西安古城墙玩,他们开车去到了城墙脚下,但是景区工作人员硬是不让他俩进。

因为进景区必须出示健康码。

我爸妈只有家这边的健康码,换个城市就不会了,他们拿着手机弄了半天也没成功,没进得去。

于是他们

就在景区门口拍了几张标准游客照,发在家庭微信群里。

我还以为他俩这趟旅游玩得挺开心。

后来才知道游客照背后的故事如此心酸。

每次逢年过节回家,我的任务之一就是帮他们解决手机和电脑里的问题,他们总是感叹:“跟不上这个时代啦。”

跟不上时代的又岂止我爸妈。

这次疫情之后,健康码成为人们「后疫情生活」的常态。

我看到好多老人因为没有智能机不能出示健康码,无法搭公交,不能顺利进超市,甚至想回自己家都不容易。

本不该是这样的,中国有2.5亿老人,他们就活该被这个移动智能的时代抛弃吗?

被二维码抛弃的老年人

朋友住在深圳的某城中村,出入都得检查健康码或者出入证。疫情控制之后,别的地方检查都有在放宽,可城中村人员复杂,还是得“按规矩办事”。

有天晚上8、9点,一个老爷爷带着小孙子被堵在了村口的哨岗。爷爷像个小孩子一样手足无措,一直重复着:“出入证忘记带了,放在家里的。”

保安熟视无睹,一直强调“左边扫码进村”,旁边的高音喇叭也一直在放:“请自觉拿出出入证或者扫码进村。”

老爷爷搞不懂这些,他拿着一款淘汰了很久的老智能机,迷茫地站在一边。

所以,不会智能手机,连家都不配回了吗?

△同样的情况也发生在黑龙江,不会扫二维码不让进小区

8月17日在哈尔滨,一位白发老人家乘公交车,因没有手机无法扫二维码被司机停车拒载。

老人待在车上不愿离开,车上的乘客骂他:“你不能为老不尊。”有阿姨听上去明事理,但也劝老人下车:“这些年轻人还要上班,多不容易。”

后来民警赶到,把老人带离了公交车:“现在不扫码不让坐公交车,这是政府规定。明白吗?”

类似的事情还发生在江苏,只有老年机的老人被公交车上的乘客声讨:“再不下车就报警!”

8月7日,辽宁大连,老大爷进地铁站,工作人员找他要健康码。

大爷听成了电话号码,他不知道什么是健康码,也不知道通行证,反复回答:“你没给我通行证”,两人起了冲突。

其实工作人员呵斥老大爷戴好口罩时,他立马就调整了口罩。老人家并不是完全蛮横无理,

只是他真的不明白,到底健康码是什么。

健康码是疫情时期人们自行申报、平台审核生成的属于个人的二维码,现在已经成为我们衣食住行的一部分,走到哪儿扫到哪儿。

而就是这个小小的二维码,让多少老人寸步难行。

其实并不是因为疫情,因为健康码,老年人的生活才开始变得艰难,他们已经过一种次等生活很长时间了,只是一直处在隐秘的角落,没有人看见。

现在因为后疫情时代全面来临,健康码与老年人的冲突愈发不可调和。

人们这才反应过来:老人的生活逐渐丧失了尊严。

他们在数字世界里

过着次等生活

我们全面拥抱了一个充斥着手机APP的移动互联时代,而这个时代正在将老年人抛弃…

现在的出租车依然满大街跑,但是怎么招手都不会停,因为它们都变成了网约车,只能在手机上用叫车软件才能打到。

“不用叫车软件就打不到车,五线城市明明打车起步价就能绕一圈,结果老人家花了4小时才到家。”

8月30日,山东济南,一个老奶奶送给13路公交车司机一袋礼物,里面是四双袜子和一封感谢信。她即将去养老院了,不能再坐这趟公交了,她感激司机平时对自己的照顾。

她的感谢信里提到,经常乘坐13路公交车,因为这么多年,已经很难打到出租车了。

△老奶奶的感谢信

2018年12月24日,铁路部门有个重磅消息——全面取消纸质车票。

没有了纸质车票,可以凭借二维码或者身份证上车。而且购票基本都得在网上去12306才能抢到,人工窗口形同虚设。

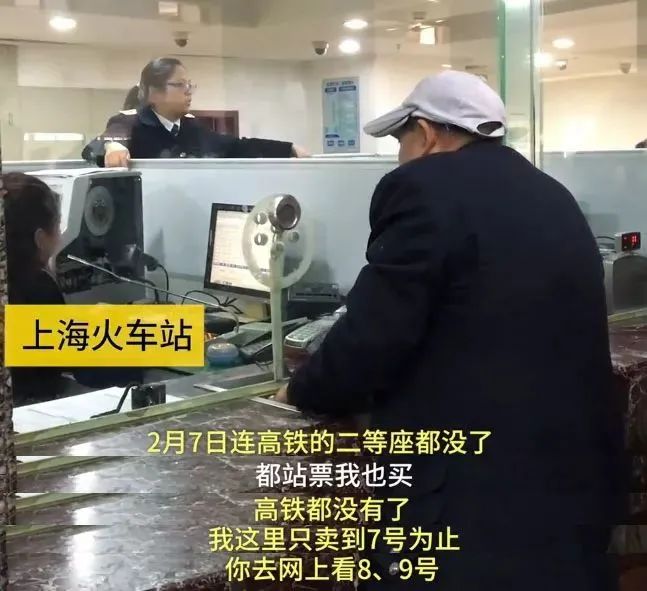

安徽宿州一个老大爷在上海做绿化,他想买回家的火车票,但已经来火车站第六趟了,这次再度无功而返。

二等座没有了,高铁都没有了,甚至站票都买不到,购票工作人员劝他上网上看看。老大爷无奈表示:“网上俺不会。”

老大爷实在没办法,甚至向警察下跪求票。

他只是想回去看望他女儿啊,为什么回家的路可以这么艰难。

除了出行受限,老年人还生不起病了,因为看病实在太难了。

现在大部分医院,非急诊都是线上挂号。

有位在医院工作十年的药师感慨到:“工作10年,眼睁睁看着医院从人工收费到自助收费,从人工挂号变成预约挂号。老年人看病越来越不方便。”

我陪我妈去医院检查妇科,如果没在网上挂号,现场基本抢不到。而APP预约挂号、二维码排队,流程极其繁琐,折腾了老半天终于排到,其实只是一个小小的检查。

我看着许多老人被堵在门诊处,好不容易搞定了健康码,又得学习如何下载APP预约,为着如何绑定银行卡、开通网银、支付挂号费而晕头转向。

那些看上去方便的自助挂号机,变成了让老年人望而却步的冰冷机器。

即便终于挂上了号,他们还得面临如何自助打印、如何扫码排队。

还记得疫情期间,全家感染的老人家老苏吗?

他为了给孩子争取床位,不得不学习在微信上求助。第一条微博是一句问候:“你好”,想象下老人家面对复杂的手机软件努力摸索的样子。

后来老苏也感染新冠走了。

出行难,看病难,现在老年人想在商场吃点东西也都困难重重,因为要扫码点餐。

很多商家都拒收现金,要求二维码点餐、手机支付。

事实上根据中国人民银行法规定:“任何单位和个人不得拒收人民币”,但这些商家会以各种理由婉拒现金:“现金没法享受优惠”、“没有零钱找零”。

最初盒马生鲜没有开设现金窗口,手机支付也需要下载特定的APP。后来被勒令整改才有了现金支付通道。

APP、二维码、微信支付宝…已经成为了生活的主流方式,甚至想要变成唯一的方式。

可是,我们国家已经逐渐步入老龄化社会,老年人不再是微不足道的群体。「数字化」背对了一大批人。

截至2019年底,我国60岁及以上的老人约有2.54亿。2020年3月,我国网民9.04亿,其中60岁及以上的仅占6.7%。

也就是说,有近2亿的老人是不上网的。

我们在家就可以吃饭点美团、购物用淘宝、租房上自如、出行打滴滴。

老人衣食住行处处受阻,他们也曾无所不能,现在却仿佛活在了另一个平行世界。

想要有尊严地活着

一定要跟上时代的步伐?

大学政治课教导我们:“让发展中的问题,在发展中解决。”

时代发展的步伐不会减速,世界「数字化」是大势所趋,我们应该帮助老年人学习,赶上这个时代。

于是有了社会组织、老年大学,教老年人如何开通网银、使用网约车,手把手解决智能手机的难题。

△很多社会组织在帮助老人学习智能机,图为北京夕阳再晨服务队

这次疫情也倒逼着老人学习网购,中老年群体疫情期间普遍提升了对生鲜电商的价格容忍度。

他们说:“网购还是贵,但是能送到门口,自己走不动了,还得网上买。”

△知乎上腾讯研究院的答案

于是有了迅猛发展的养老产业,愿景是2020年将达到8万亿元,2030年达到22万亿,2050年突破100万亿,未来期望取代房地产成为中国第一大行业。

于是有了智能家居,老人只消一句话,电视、空调、电暖气…各种家用电器尽在掌握中。

真正抓住了“科技中出现的矛盾,用科技发展来解决”的精髓。

△使用上智能家居的王奶奶

但这些看似完美的解决方案,更像是对未来生活的美好憧憬。

就像小时候“幻想长大了当宇航员,生活在一个消除了贫富差距的世界”一样天真。

能够用上智能家居的老人,有能力支付智慧养老的老人,一定不是率先被数字时代淘汰的那一批。

同样的道理,有意愿进入老年大学的老人,也不会是不上网的2亿人之一,他们至少拥有智能机。

智能家居和社会力量能帮助到的,永远是那批更有资源的老年人。

而中国有6亿人每月可支配收入仅有1000元左右,没有被看见的人还是不被看见。

让老人跟上时代的步伐,最直接的解决方案是转嫁矛盾到小家庭内部——老人都有子女,靠子女耐心教学或者代劳,维持数字时代的基本生存。

其实我爸妈的西安之旅,远不止没进到景区一个糟心事。

路途中他们发现比较难找酒店宾馆,找到了也有健康码的麻烦,于是爸妈打电话让远在天边、正在上班的我,帮忙定不需要健康码的民宿。

我在开会中连接好几个电话,没有仔细挑选就在爱彼迎上定了住处。后来妈妈说住得并不是很满意,平台上的照片可能是照骗。

手机APP父母学得慢,子女没空教,代劳又出现各式各样的具体问题,大家都显得力不从心,这显然不是有尊严的正确打开方式。

△《二十不惑》姜小果教妈妈微信提现失去耐心

我在想,是不是要求老年人努力跟上已经抛弃他们的时代,才是最大的苛刻,最大的不合理。

他们建设过这个社会,他们生活了大半辈子,但是对不起,熟悉的社会规则说变就变,时代的车轮不会为他们停下脚步,要从头开始学起。

我们困在同一个

高科技、低生活的世界

有时候我会大逆不道地想,万一科技错了呢?

五年前还没有滴滴打车这种玩意儿,二维码和支付宝的出现也才八年,充满附近性的生活仿佛就在昨天。

而中国在2016年的移动支付市场规模便达到了9万亿美元,我们成为移动支付最为发达的国家,被无现金的浪潮席卷。

△十年来,中国的移动支付普及率远远超过美国

我们毫无保留地拥抱了无现金社会,以牺牲掉老年人、贫困人群为代价,可这真的是更好的世界吗?