来源:家长微课堂(ID:jzwkt9)

超前学习看似有先发优势

到小学二年级后却变糟糕

媒体曾报道过一个“神童” 的故事:

武汉的一位妈妈为了不让孩子输在起跑线上,5年内花了12万给儿子杰瑞报了17个培训班,杰瑞5岁时就学完了小学二年级的课程,小托福考试得了全国前三名。据了解,小杰瑞每周只能休息半天,每天都要学到9点才回家。

杰瑞上一年级时成绩非常优秀,觉得老师讲的都很简单,反而认为其他同学都是笨蛋。到了二年级时,杰瑞的成绩却开始下滑,从班里的尖子生变成了中等生,渐渐地,他开始厌学、不写作业、上课走神。

专家指出:超前学习,会让孩子在刚上一年级时,由于学习过这些知识而在成绩上比别的孩子优秀。但孩子上课容易因已经学会了而导致缺乏探索求知的欲望,养成听讲不专注的不良习惯。

等上了二年级,孩子的“老本”吃完了,加上学习欲望不强,学习习惯不好,学习会越来越吃力,越来越糟糕。

由此可见,

在幼儿阶段就让孩子过早学习小学阶段才能接触的内容, 并不能促进孩子身心的发展,反而会导致孩子进入小学后丧失对知识的新鲜感,产生厌学情绪,直接影响孩子一生的学习兴趣。

有人对美国田纳西州一个公立学前班(类似于中国幼儿园中班、小班及小小班)的孩子们做了一次系统的评估。

结果显示,那些上了学前班的孩子们,在进入幼儿园之后表现出了比没上过学前班的同龄人更强的阅读和学习技能,但是当他们进入一年级之后,他们对于上学的态度却会恶化。

而到了小学二年级,他们在读写能力、语言能力、数学能力的测试上表现得更加糟糕。

调查人员告诉《纽约》杂志说:“让这么小的孩子就掉到枯燥的课业之中,他们比青少年更容易失去对学习的兴趣和热情。”

所以,在幼儿阶段, 知识的培养并不是第一要务,如果让孩子死记硬背一些让他们不能理解的知识,甚至两三岁的孩子就开始读拼音、学汉字,显然违背了孩子身心发展的规律。

孩子们被急匆匆地教导如何坐在桌子前用纸笔写作业,但这么小的孩子,显然缺少这种技能和集中度。

童年是一场旅程,而非一次竞赛。一定不要本末倒置。

幼儿教育应该重点教会孩子什么?

◐培养孩子的良好习惯

良好行为习惯的培养对一个人一生都是非常重要的。著名教育家陈鹤琴曾说过“幼稚园要使儿童养成良好的习惯”。良好的习惯养成,是早期教育的核心任务。

一名记者采访一位诺贝尔奖获得者,问:“您在哪所大学学到了您认为最重要的东西?”那位诺贝尔奖获得者平静地回答:“在幼儿园。”

记者接着问:“您在幼儿园学到了什么呢?”诺贝尔获得者说:

“学到把自己的东西分一半给小伙伴;不是自己的东西不要拿;东西要放整齐;饭前要洗手;要诚实,不撒谎;打扰了别人要道歉;做错了事情要改正;大自然很美,要仔细观察大自然。我一直按幼儿园老师教的去做的。”

幼儿时期应努力让幼儿养成良好的生活习惯和学习习惯。生活习惯包括生活作息习惯、生活卫生习惯、文明礼貌习惯、遵守规则的习惯等,学习习惯包括良好的阅读习惯、倾听习惯等。

孩子在早期养成了正确的生活和学习习惯,后面的学习和生活就很简单。

很多家长觉得孩子还小,忽视了对这些良好习惯的培养,认为这些都是小事情,孩子长大后再要求也不迟。

可是,真的是这样吗?习惯的培养需要从小养成,一旦错过了黄金好习惯的养成期,而是让孩子养成了坏习惯,以后就很难纠正过来。

在教学中,我们经常见到有孩子已经上初中了还是丢三落四,不会收拾学习用具,桌面乱糟糟的,上课找不到学习物品,听讲心不在焉,经常走神......反复教育,却收效甚微。

常言道:一年养习惯,十年改习惯。 从小没有养成良好的习惯,长大后很难纠正,这些不良的习惯甚至会伴随孩子一生。

◐培养孩子的基本生存能力

我们先来看看德国的教育。

自诺贝尔奖设立以来,德国人(含移民美国、加拿大等国的德裔)获得的诺贝尔奖人数将近总数的一半。换句话说,8200万的德国人分享了一半的诺贝尔奖,而全球另外60多亿人口只获得了剩下的一半。

这些成就的取得,很大程度上得益于德国出色的幼儿教育。

对于一个德国孩子而言,他们要在幼儿园里度过将近4000个小时。在这期间,德国孩子都学到了些什么呢?

在德国,孩子一般3岁上幼儿园,为期3年。

3年中,他们会参观警察局,学习如何报警;参观消防警察局,学习灭火和躲避火灾的常识;

参观邮局,看看一封信是如何从家里到达邮局,又被投递出去的;

参观市政府,认识市长,看他如何为市民服务;

去坐有轨电车,学会记住回家的路线;他们参观图书馆,学会了如何借书、还书;跟老师去超市买东西,学习付钱和选货。

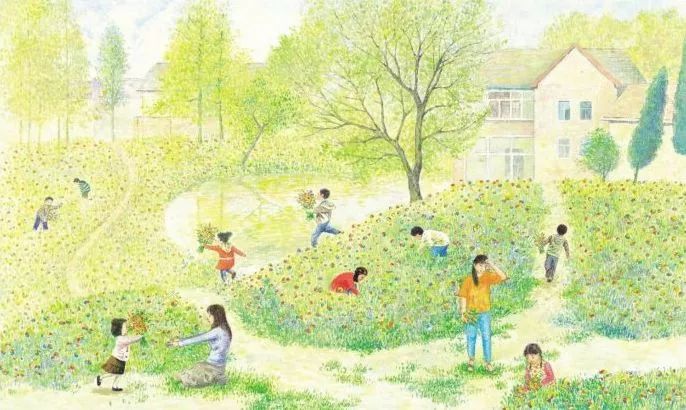

樱桃收获的时节,孩子们跟老师去采摘樱桃南瓜收获的时节,孩子们跟老师一起做南瓜汤……

3年过去了,孩子学会了自己修理玩具,自己管理时间,自己约会,自己制订计划,自己搭配衣服,自己整理东西,自己找警察。