又是一个工作日的早上,走近那扇熟悉的隔离门,换上专用鞋,刷一下门禁卡或者输入通行密码,伴随着咔哒一声的开锁音,空调和送风系统营造出的“风”伴随着消毒水的味道吹拂在脸上。在第一隔离间脱掉自己的外套,穿好隔离服并戴好口罩和手套,然后在第二隔离间喷洒酒精消毒双手,进入风淋室做一个举高高的姿势——这样能够让附着在隔离服上的尘埃被彻底吹走。等到风淋室的噪声停止、门锁自动打开之后,你就能看到一条洁净明亮的走廊,两侧分布着大小相似的房间。这里没有四季变换,也没有日出日落:室温恒定在22-24℃,湿度50-60%,人工照明每天早上8:00点亮,晚上8:00关闭。每个小房间里都排列着一人高的金属架子,每个架子分为4-6层,每层上整齐地安置着鞋盒大小的塑料盒子。在这些盒子里悉悉索索的吃着东西或者安静的蜷成一团睡着了的小家伙们就是你今天的工作搭档。

无特定病原体(Specific pathogen Free,SPF)动物饲养环境

从事动物实验研究的小伙伴们想必对这个场景已经熟悉的不能再熟悉了,带有屏障隔离系统的动物房基本是各大医学院校和生命科学类研究所的标准配置。自科学诞生以来,实验动物对人类生命科学发展的贡献就从未停止。

人类使用动物进行实验和测试的历史可以追溯至公元前2-4世纪的古希腊——著名的哲学家和科学家亚里士多德(Aristoteles),以及医学家埃拉西斯特拉图斯(Erasistratus)是最早进行活体动物实验的先驱者。不过直到16-18世纪,啮齿目鼠科动物,尤其是小家鼠(Mus musculus,通称为小鼠)和褐家鼠(Rattus norvegicus,通称为大鼠)才开始进入科学家们的视野。

1856年,当时的奥地利帝国境内,一位对自然科学十分感兴趣的年轻人在布尔诺的圣托马斯修道院进修时,利用他的业余时间开展了对小鼠毛色遗传规律的研究。修道院的大主教显然不太能接受他手下即将成为神父的修道士在小隔间里观察“一群总是在进行交配的,散发着臭味儿的生物”,于是这位未来的修道院院长只好把他的实验对象从小鼠转移到了花园里的豌豆。在长达8年的辛勤劳作和谨慎细致的观察记录后,这位对自然科学怀抱着满腔热忱的修道士将他发现的豌豆性状遗传规律总结成论文,并发表在当时的学术刊物Proceedings of the Natural History Society of Brünn上。然而这个晦涩的植物学研究结果并没有得到当时科学界的重视,直到35年后才被重新发掘出来,掀开了遗传学史乃至生命科学史上的新篇章。

与小鼠实验擦肩而过的遗传学之父孟德尔

科学的进步是一条单行线,我们无法得知如果孟德尔坚持使用小鼠进行他的遗传定律研究,会不会将整个生命科学的发展进程提前三分之一个世纪。但是啮齿类动物确实被裹胁在人类科学前进的浪潮里,一步一步的走进了我们的实验室。

20世纪初期,除去对一些麻醉类药物的禁令,美国的联邦法律条文中没有任何针对上市新药安全性的要求和规定。1937年,一家名为S. E. Massengill Company的制药商生产了一种溶解在二甘醇(diethylene glycol, DEG)里的磺胺酏剂。磺胺类是当时主流的消炎药物,能够有效降低病菌感染率。然而开发这种磺胺酏剂的药剂师不知道的是,DEG是能够导致人类和其他哺乳动物肾衰竭的毒性有机物。Massengill公司没有进行任何安全性测试就在9月将这种新药投入了市场。一个月后,美国医学会开始收到令人不安的、由磺胺酏剂导致的死亡报告。尽管当局开展了大规模的药物召回,这场悲剧仍然以至少100人的生命为代价收场——包括那位制作了这种“新药”的药剂师,他在等待庭审的过程中结束了自己的生命。这一事件直接推动美国国会于1938年通过食品药品和化妆品法案,规定公司在新产品上市前必须执行动物测试、并通过相关部门审核,以确保其安全性。从此,以啮齿类动物为主的药理学和毒理学测试成为了药物研发的必经之路。

致命的磺胺酏剂

时间进入当代社会,随着DNA双螺旋结构的发现以及显微操作技术的快速发展,第一只转基因小鼠诞生了:1974年,Rudolf Jaenisch将SV40的DNA注射进小鼠的早期胚胎,成功将这段外源性DNA整合进了小鼠的基因组。从这以后,以小鼠为主要对象的基因编辑技术飞速成长起来。从第一代基因打靶到最新的CRISPR/Cas9剪切,我们能够针对某个特定基因进行突变、删除甚至增添;我们也可以控制这些基因只在动物的某个特定身体部位表达或沉默。对于科学家来说,根据自己的意愿来定制基因工程动物已经不再是梦想——现代医学的发展让我们能够认识到各种疾病及其对应的一种或多种基因之间的复杂关系,而各式各样经过基因编辑的小鼠为我们提供了研究各类重大疾病、甚至是各种生命活动机制的绝佳平台——它们成为了生命科学领域内实验室的主宰。

SV40病毒(猴空泡病毒40)

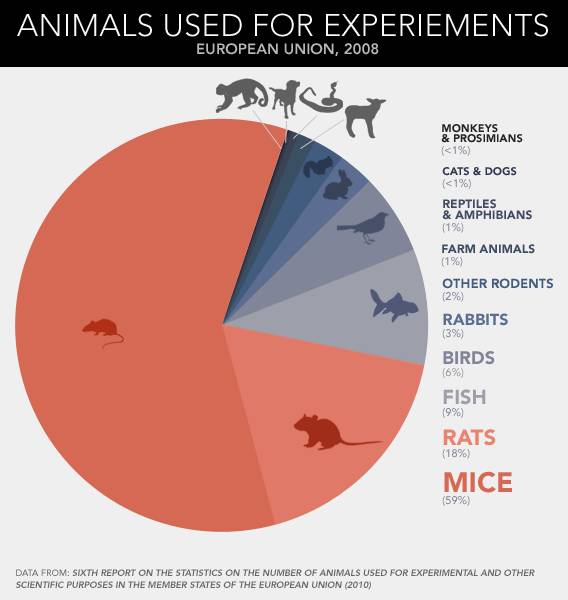

根据来自欧盟的一项调查报告,欧盟国家在2008年这一年内使用了1200万只脊椎动物用于各类研究,这其中小鼠和大鼠占据了将近80%,而一些体型较大、成本较高的实验动物比如马、猴子、猪和狗则不到1%。英国在2014年使用了321万只啮齿类实验动物,占实验动物总使用量的83%。这其中292万只小鼠和25万只大鼠参与了各类研究和实验;美国虽然并没有关于实验动物数量的具体报告,但根据估计,实验用鼠的数量可能在1100万只到1亿只之间。

欧盟国家2008年使用的实验动物

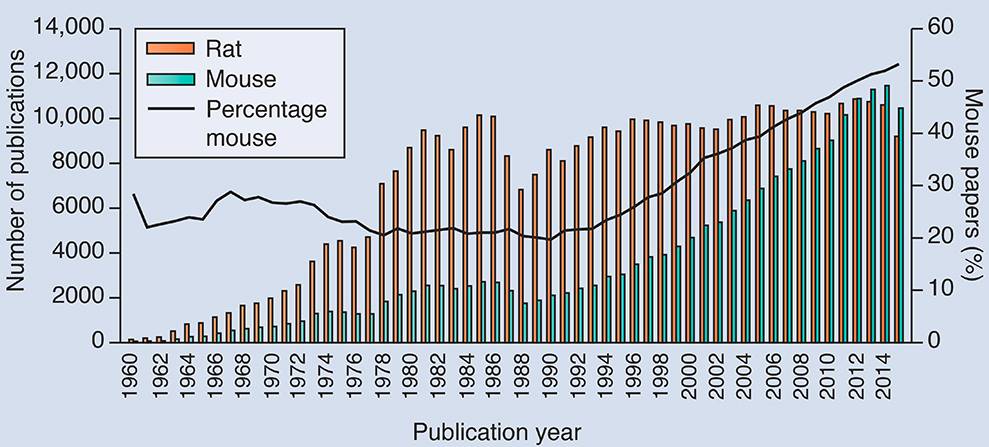

新西兰的神经科学家Bart Ellenbroek做过这样一个调查:在Elsevier旗下的Scopus数据库内检索神经科学领域1960年到2015年发表的研究论文,发现在1960-90年代使用大鼠的研究论文数量增长迅猛,并且比起小鼠,科学家们更喜欢用大鼠完成他们的研究课题。大鼠比小鼠更加温顺,适应环境的能力更强,检测它们的行为也更为容易。更重要的是,大鼠的大脑结构更便于接受颅内植入电极或者药物导管的手术,而尺寸相对较小的小鼠在接受颅内手术时造成的大脑损伤区域更大,操作难度也更高。

在神经科学领域发表的使用大鼠和小鼠为实验对象的论文数量统计

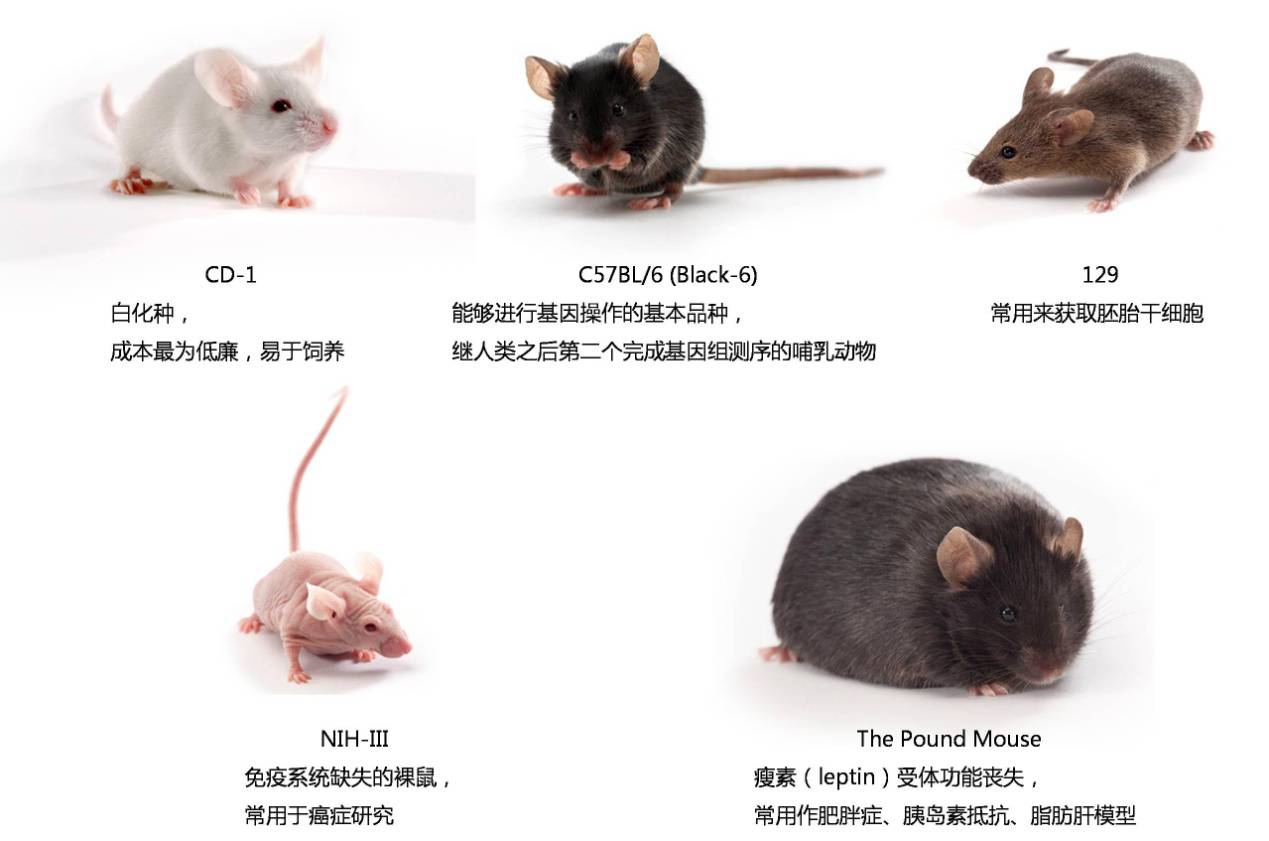

转折出现在新世纪,随着基因工程小鼠的出现,使用小鼠的研究论文数量以50%的速度飞快增长,并且取代大鼠成为了实验室里新的主宰者。美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)在90年代将小鼠认定为现代生物学的典型模式动物之一,各国科学家也在人类基因组测序工作后开展了针对小鼠的基因组测序并进行了比对,发现约有40%的小鼠和人类基因组序列具有相高度似性,80%的人类基因在小鼠基因组中能找到相应的基因。根据NIH的报告,目前有几十种针对特定基因的基因敲除(Knock out)小鼠作为肥胖症、心脏病、糖尿病、关节炎、帕金森症、焦虑症和药物滥用的病理模型,为我们理解和攻克这些人类常见疾病做出贡献。

实验动物商业巨头Charles River Laboratories所提供的几种商品化小鼠

生长在标准饲养间里的啮齿类动物为我们带来了生命科学,尤其是医学和药物研发的巨大进步。但是这种以单一模式动物为对象的研究结果也在遭受质疑。

二十几年前,科学家们就在寻找能够在中风后阻止大脑损伤的新方法。中枢神经系统内的一种兴奋性神经递质谷氨酸(glutamate)进入了人们的视野。由于病理情况下大脑内过度增加的谷氨酸对神经细胞具有毒性损害作用,许多制药公司都在开发能够有效阻断谷氨酸作用的抑制剂。这些新型药物在大鼠和小鼠身上都取得了巨大的成功,但是在耗费了大量时间和金钱的临床试验之后,各个制药巨头不得不承认:这些在实验室里取得了优秀疗效的谷氨酸抑制剂对人类中风患者的病理症状无法产生任何改善。

Mark Mattson博士是美国国家老化研究所(National Institute on Aging, NIA)神经科学实验室的负责人,也是约翰霍普金斯大学医学院的教授。他敏锐的意识到了这其中可能存在的问题:在实验室标准环境下生长的老鼠们都把自己喂的太胖了。在NIA的实验室里,大鼠和小鼠被饲养在鞋盒大小的、以铁丝网格为盖子的塑料笼子里;粒状鼠粮和装满了饮用水的瓶子就放在这些铁丝网盖上,24小时不间断供应,这种模式被称为自由采食(ad libitum)。这种廉价并且方便的饲养方法只需要饲养者定期检查食槽和水瓶,保证食物和饮水的充足就可以了。没有能够吸引它们的玩具和转轮,无事可做的老鼠们只能吃或者睡——它们比田野环境下的同类们吃的更多,长得也更笨重。

缺乏“运动”的大鼠

这可能就是药物在临床试验中无法取得成功的原因——实验室里喂养的肥胖动物的大脑可能会加强谷氨酸抑制剂的效果,而临床试验中的病人们可并不都是胖子。Mattson博士在2011年发表于NeuroMolecular Medicine期刊上的论文中证实了他的假设:给实验室标准环境下饲养的小鼠节食处理后,谷氨酸抑制剂对脑损伤的良好疗效消失了——这跟之前的临床试验结果一模一样,使用实验室老鼠筛选出的新药可能只对肥胖人群起效。

Mattson博士的发现只是将啮齿类动物用于人类疾病研究所引发的众多争论之一,也带动着越来越多的学者去关注这种实验动物单一化对实验结果的影响,并且更加谨慎的做出判断和结论。不可否认的是,在生命科学飞速发展的近代和现代社会,实验动物以生命的巨大代价换回了人类的健康延续。不论是现在还是未来,这些毛茸茸的(也有一些是光溜溜的)小家伙们依然会陪伴我们通过阴森的林间小道,走向灯火辉煌的真理殿堂。

参考资料和文献:

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_testing#cite_ref-33

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_testing_on_rodents

Ellenbroek, B., Youn, J., 2016. Rodent models in neuroscience research: is it a rat race? Disease Models & Mechanisms 9, 1079-1087.

http://www.slate.com/articles/health_and_science/the_mouse_trap/2011/11/lab_mice_are_they_limiting_our_understanding_of_human_disease_.html

Martin, B., Ji, S., Maudsley, S., Mattson, M.P., 2010. "Control" laboratory rodents are metabolically morbid: why it matters. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107, 6127-6133.

Yoon, J.S., Mughal, M.R., Mattson, M.P., 2011. Energy restriction negates NMDA receptor antagonist efficacy in ischemic stroke. Neuromolecular medicine 13, 175-178.

环球科学

2017年

招聘

火热进行中,有才华的你快来

投简历吧

!转载请联系 [email protected],点击文末

阅读原文

购买《环球科学》5月号新刊。