白红义,上海社会科学院新闻研究所研究员。

本文是2018年上海市浦江人才计划资助项目《数字时代的中国新闻创新研究》(编号:18PJC090)的阶段性成果。

自现代新闻业形成以来,不同时期都诞生了一些著名的新闻从业者。新闻业内的少数精英人士与大量的普通新闻工作者共同支撑着新闻业的运作。尽管大量底层的新闻工作者才是日常新闻生产的核心,但在新闻史的记录中,这些少数精英才是叙述的主角。“借着探索与分析媒体精英的活动:无论是媒体所有者、编辑或者明星记者,以此解释某些具有影响力的情境、实践与事件”(黄顺星,2011)。那些著名的新闻从业者与新闻业中的某些“热点时刻”(hot moments)一道,共同成为凝聚新闻专业主义理念的范例(Zelizer,1993)。

从现有研究来看,这些角色模范往往在两种情况下得到集中的公开展示,一种是在一些著名新闻人个体情况发生重大变化之时,比如逝世、退休、转型等重大事项的变动。在这些重要时刻,他们取得的新闻成就得到集中的纪念,也为新闻界通过建构行业内的集体记忆,塑造新闻权威提供了契机。另外一种对角色模范的集中展示则是在一些正式的仪式化的场合,比如颁发新闻奖(路鹏程,许乐,2012;黄顺铭,2017;黄月琴,何强,2017)、庆祝记者节(施喆,2000;陆晔,潘忠党,2002;李红涛,黄顺铭,2015)等。

2000年,经国务院批复,正式批准每年的11月8日为记者节,成为继教师节、护士节之后的第三个行业性节日,中国也由此成为世界上第一个有确定日期的记者节的国家。19年来,每到11月8日前后,新闻媒体就大量刊发有关新闻行业的消息和评论,庆祝这个特有的节日。在这样一个节日,新闻人更有可能思考、表述和分享其专业理念与从业感想(丁方舟,韦路,2014),已经变成了一个常规的“热点时刻”(陆晔,潘忠党,2002)。如果说,新闻从业者们在微博等新媒体平台上表达的记者节话语还代表着一种自发的、非官方的专业理念的表述(丁方舟,韦路,2014),那么,媒体为庆祝记者节而刊发的报道和评论则代表着一种正式的、官方的色彩。

在19年来的记者节话语中,不少知名新闻人的言论与事迹被提及,进而树立为可供当代新闻从业者参照的角色模范。他们因为具有特定的特质而成为可堪效仿的职业偶像,从庞大的新闻从业者群体中脱颖而出,进入记者节这一特殊的话语场域。然而,尽管有如此众多的新闻从业者进入记者节这一纪念空间(memory space),但不同的角色模范被追忆的机会呈现出非常不均衡的状态。

本文用记忆机会结构(mnemonic opportunity structures)来分析这一现象,这一概念是对社会运动理论中政治机会机构一词的借用。Eisinger(1973)在一篇探讨美国都市种族抗议的论文中率先提出了这一概念,不同的都市形成了相异的政治环境,影响种族群体实现其利益的可能性,Eisinger就把一般通称的政治环境命名为政治机会结构,种族抗议的出现就与政治机会结构的开放性与封闭性形成一种曲线关系。

继政治机会结构之后,Koopmans和Statham(1999:227-229)又提出“话语机会结构”的概念,用以确定在特定时期的特定政体中,哪些思想被认为是“明智的”,哪些对现实的建构是“现实的”,以及哪些宣称是“合法的”。在现实中,影响社会运动后果的不止于政治或话语因素,其中既有结构性的因素,也有不稳定的方面;既有制度性的方面,也有情感性的因素,还会是文化层面的现象。因此,McCammon等人(2007)建议将政治机会结构一词中的政治二字去掉,用机会结构涵括其他类型的机会。这种看法实际与Koopmans和Statham最初的界定接近,把政治机会结构与话语机会结构看作同等的机会类型,区别只在于关注的是社会运动中的不同面向。

记忆则是社会运动研究者发现的又一种机会类型。Ghoshal(2013)在社会运动研究与记忆研究结合的基础上提出“记忆机会结构”的概念,用以描述美国种族暴力的记忆运动(memory movements)何以呈现出不同的纪念结果。正如Armstong和Crages(2006)所说,以往的集体记忆研究较多地关注了特定事件“如何”(how)被记忆,却很少关注为何(why)有些事件被纪念而另一些事件却没有。因此,他们提出了一个针对特定事件的纪念何以发生的分析框架:可纪念性(commemorability)、记忆能力(mnemonic capacity)、共鸣(resonance)、纪念形式及其制度化的可能性(commemorative form and potential for institutionalization),这些条件的组合影响着事件被纪念的结果。他把记忆机会结构分解为三个衡量指标:纪念能力(commemorative capacity)、道德效用(moral valence)和归属意义(ascribed significance)。

本文借用记忆机会结构概念来讨论中国新闻业的角色模范在记者节话语场域中的记忆机会的差异。但Ghoshal的概念主要讨论了不同“事件”得以被记忆的机会结构,而本文关心的则是不同“人物”为何呈现出不同的记忆机会,它涉及到的是一个历史人物(historical figures)如何被当下使用的问题。我们了解历史人物往往是通过对他们的声誉(reputations)的了解(Fine,2001:7)。因此,本文还将引入声誉记忆的相关研究。声誉记忆研究关注的是个人(特别是重要的历史人物)或其他声誉承载者(如组织或作品等)在不同社会历史背景下的声誉塑造和变迁(钱力成,张翮翾,2015)。可以说声誉也是一种记忆工作的类型,对它的研究有助于从历史的角度分析记忆如何在人群中共享(Fine,2001:7)。在声誉塑造的过程中,“声誉企业家”(reputational entrepreneurs)的作用不可小觑。Fine(1996)提出这一概念用来指代那些根据各自立场或利益塑造特定人物声誉记忆的行动者,他们就像企业家经营企业一样基于自己的资源并运用各种方式塑造或推广他们所希望出现的某种特定荣誉,这些行动者可以是声誉对象的家人、朋友、共同利益者等等(钱力成,2017),通过动机、叙事设施和制度安排来控制历史人物的记忆(Fine,1996)。他们既可以建构历史人物的声誉,同样也可以消除历史人物的声誉(Fine,2001:12)。不过,声誉企业家的记忆工作是在特定条件下的机会与限制下进行的,Jansen(2007)通过对两个案例的分析具体讨论了三种影响因素:显著性(salience)、效用(valence)和所有权(ownership)。

本文所说的记忆机会是指有利于新闻业通过公共纪念来塑造集体记忆的各种因素,这些不同因素的组合就构成了记忆机会结构。在Ghoshal(2013)和Jansen(2007)的分析框架的基础上,本文将记忆机会机构分解为三个指标:显著性(salience)、归属意义(ascribed significance)和政治效用(political valence)。显著性其实包含了被纪念对象的“有无”和“多少”两个问题。在记者节这个话语场域中,前者描述了进入记者节这一话语场域中的角色模范的数量、类型等问题,但实际来说,一旦一个人物未能出现在话语场域中,就意味着一种绝对的不显著性,就更谈不上它的效用和所有权问题了。而后者则关心的是已经进入这一话语场域的角色模范在记忆的数量、强度、力度等方面体现出的差异,这些差异则表明了被纪念对象的记忆机会的多寡。因此,这里的显著性主要指的就是后者。归属意义在Ghoshal(2013)的分析中指的是先前对事件重要性的判断会在后续的记忆中起主要作用,产生一种路径依赖效应。本文所指的归属意义除了这一层意思外,还会纳入Jansen(2007)的所有权维度,讨论归属意义对不同主体的作用。效用在Ghoshal和Jansen的研究中具有不同的含义,Jansen(2007)关心的是历史人物所具有的正面、负面或中立/模糊的效用,Ghoshal(2013)讨论的则是关键人物的道德位置是否会影响与之相关的记忆项目的命运,比如他是事件中的英雄、恶棍还是受害者。本文所讨论的角度则与上述研究不同,着重其政治效用,即对历史人物的记忆有何政治方面的价值。

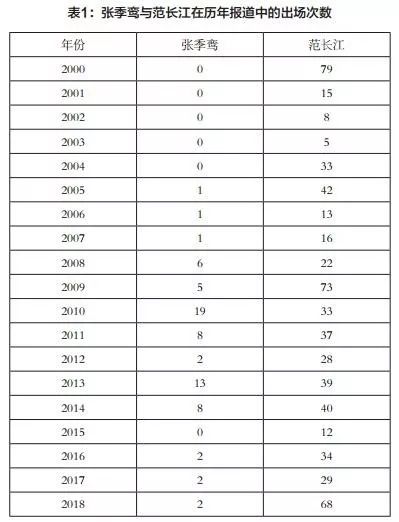

本文的经验材料是2000年至2018年中国媒体在记者节期间刊发的所有提及张季鸾和范长江的报道和评论。需要说明的几点是:第一,本文分析的资料主要通过慧科新闻搜索系统获取,虽然11月8日才是记者节,但在实际的新闻操作中,媒体对记者节的报道并不局限于节日当天。因此本文将11月7日至9日确定为记者节庆祝的核心期,在数据库中分别以“张季鸾”和“范长江”为关键词,搜集从2000年至2018年19年间的11月7日至9日所刊发的所有关于记者节的文章。第二,本文所指的记者节话语包括有关记者节的报道和评论,在庆祝中报道和评论承担了不同的功能。报道通常是记者节庆祝过程中发生的事件消息,评论则主要直接表达有关记者节庆祝的思考。通过阅读和分析这些文本资料,本文将具体考察三个问题:第一,在19年的记者节话语中,张季鸾和范长江两位新闻业的角色模范是否存在记忆机会的不平衡?第二,哪些因素在影响他们的记忆机会;第三,记忆机会结构如何影响不同角色模范被纪念的方式。

民国时期的新闻业是记者节话语中经常追溯的一段历史,一些代表性的民国报人如黄远生、邵飘萍、张季鸾、邹韬奋、范长江等得以在这一仪式性时刻出场,其中出现最多的是范长江。从2000年首个记者节开始,范长江的名字就不断被各种报道和评论所提及,并形成了三种常规方式:其一是在追溯记者节的历史源头“青记”时,弱化青记的其他总干事,而强化并凸显范长江在青记创办中的角色(李红涛,黄顺铭,2015)。诸如此类的表述屡见不鲜,“以范长江为首的左翼新闻工作者在上海成立中国青年记者协会,这是中国记协的前身”。其二,长江韬奋奖每年的颁奖仪式和获奖者故事都会成为记者节话语的常规元素,因该奖以范长江命名,不可避免地会被不断提及。通过官方新闻奖的制度性建构,范长江成为新闻行业内的“大偶像”(master icon)(黄顺铭,2017:29)。这种仪式性的提及进一步强化了范长江的经典地位。其三是范长江以前写过的文章或说过的话被作为“名人名言”多次引用。

与范长江的常规性、例行性出场不同,另一位著名报人张季鸾的出现次数则相对较少。仅从职业成就来说,张季鸾并不逊于范长江,他长期主持新记《大公报》的笔政,率领该报获得巨大的职业声誉。但直到2005年,张季鸾的名字才第一次出现在记者节话语中。也就是说,在此之前的五年记者节话语中,这位著名报人都未出现过一次。自2008年以后,张季鸾出现在记者节话语中的次数较此前几年有所增加,尤其是在2010年出现了迄今为止最高的次数,西安新闻界在当年的记者节集体拜祭了张季鸾在长安区的陵墓,导致了一次报道热潮。

值得注意的是2008年以后,张季鸾在记者节中的出场变得例行化,几乎每年都被提及,而且出场的形式也几乎大同小异。2008年11月8日,《青年时报》发表黄波的评论《记者节的三重提醒》,提到“60多年前,《大公报》的主笔张季鸾先生,就给‘记者节’界定了两个方面的内涵:一是节日;二是节操”。同一天,《合肥晚报》发表的石城客的评论《记者节的要义是什么?》中不约而同地引用了这一说法:“早在上个世纪40 年代,《大公报》主笔张季鸾就对‘记者节’作了两方面的解读:一是记者的节日,一是记者的节操。” 两文引述的对于记者节的解释,源自《大公报》(重庆)1940年9月2日二版社评《“记者节”》。应该说,这一60多年前对记者节的解读实际并不是第一次出现在记者节话语中。据李红涛和黄顺铭(2015)考证,2004年11月8日的《中华新闻报》在《记者节感想》一文中最早较为全面地引述这一言论,“我以为应有两个解释:一个就是记者的节日……再一解释就是记者节操”,并促请记者反省“是否真正坚持了职业精神、职业操守”,但在这篇评论中并未出现张季鸾的名字,只以“新闻前辈”来做模糊指代。另据他们的搜索,最早将这则六十多年前的言论从故纸堆中“打捞”出来的,应该是束学山于2003年记者节发表在搜狐网的评论《记者的节日与记者的节操》。该文作者在批评当年发生的山西繁峙矿难记者受贿事件时指出:

在这欢庆的日子里,来谈记者的节操,纯粹是因为我想起了60多年前我国的新闻前辈张季鸾。

他在解释1940年9月2日刊出《“记者节”》一文时,说“我以为应有两个解释:

一个就是记者的节日……再一解释就是记者节操”。

在那个争取民族解放争取民主自由的年代,能给记者过个节日,已属不易,但是,张季鸾仍不忘记者的节操。

今天,拥有一个记者节已经不成问题,但是,记者的节操却成了问题。

在这段文字中,我们看到前述有关新旧记者节的“今昔对比”,更重要的是,作者更多将“节操”放在新闻伦理和职业操守的层面上讨论。在此后的记者节话语中,张季鸾的节日节操论流传甚广,甚至某些新闻记者或论者在引述这段话的时候,直接简略地写道,“曾有新闻界前辈认为,这个节,既指节日,更指节操”,或者干脆将之“去历史化”变成一般性的表述,“记者节,既指节日,更指节操”。2013年11月8日,《人民日报》刊发的《记者的荣光永在前方》一文中也引用了这一说法:

新闻界前辈张季鸾,上个世纪40年代曾对“记者节”作过两个解释:

一是记者的节日,一是记者的节操。

今天的记者,无疑面临更多考验。

从“排队领封口费”到“陈永洲事件”,虽然只是少数人的行为,却仍足以让人警醒:

金钱、权力,总有大于想象的诱惑力。

2013年的记者节是张季鸾在报道和评论中出现次数最多的一年,但出场形式几乎都是像上述《人民日报》的文章那样,引用其对“记者节”的两种解释,借用历史人物的言说来指摘当下的问题。因此,虽然张季鸾在记者节的出场机会有限,但总体还是以正面的形象出现。恰恰在与范长江同时出现的一篇文章中,张季鸾成为了一个“负面”人物。

更多时候,张季鸾只是以一种略显边缘的“名人名言”的形式出现在记者节话语中。在经典新闻传统的建构中,民营报纸占据比较边缘的位置,民营报人不太可能被当作道德楷模或专业模范。因此,张季鸾作为报人所体现的核心特质并未在记者节这个官方的仪式化时刻被接纳或认可,而只是片言只语因为契合当下的某些特定情况被频繁引用。张季鸾在记者节话语中的出现就此成为一种策略性仪式(Tuchman,1972):一面是长期的、有意识的隐匿不见,一面则是他的少数言论在若干特定时刻中被频繁调用。这些提及张季鸾的记者节报道和评论消解了这一角色模范本身所具有的更为重要的新闻传统,而是通过特定的叙事策略和征引技巧“挪用”了这一角色模范为己所用。从这个角度来说,张季鸾和范长江这两位民国时期就享有盛名的报人在记者节话语中体现出截然不同的显著性,张季鸾不仅在出场的绝对数量上要少于范长江,而且在有限的记忆机会中也难以得到实质性的纪念。

张季鸾在记者节话语中的策略性出场是他在中国新闻业的集体记忆中的缩影。尽管他在民国时期的声望远超范长江,但在后世声望的延续方面,却不及范长江甚多。仅从记者节这一官方话语场域来看,范长江就比张季鸾具有更高的显著性,获得了更多的记忆机会。而除此之外,他还拥有新闻奖、同名话剧、纪念馆、新闻学院等正式的记忆之所,其背后则是记协、学校、地方政府等声誉企业家对其后世声望的持续建构。与之相比,张季鸾则缺少这些重要的声誉维系机制,导致他的后世声望远不及在世时。

如上节所示,在19个记者节的报道评论中,对于两位新闻界历史人物的使用存在着不同的类型。张季鸾成为一个被策略性使用的角色模范,而对范长江的纪念更具有实质性。在再度阐发的过程中,媒体对范长江的纪念表现出不同的意图。第一类主要是深入挖掘范长江这样一位角色模范所具有的特质,这些特质成为当前纪念他的正当性的主要来源。2017年11月8日的《重庆晨报》就把范长江的新闻成就纳入更为宏大的视野中,认为“作为我国著名新闻记者、无产阶级新闻事业出色的领导者、中华人民共和国新闻事业的开拓者,范长江的整个新闻生涯可以说是同国家和民族的命运、党领导的进步事业紧紧联系在一起的”。第二类则是在新的时代背景下对范长江的特质进行重新阐释,以符合当前的需要。比如《周口日报》归纳出范身上体现出的初心:

回溯新闻史,范长江、邹韬奋、穆青等老一辈新闻工作者令人尊敬,就是因为他们不务虚名、不忘责任,始终以高尚的理想情怀、优秀的新闻作品诠释新闻人的担当。

他们的故事深刻启示我们,无论时代风云如何变幻,无论传播技术怎样革新,都不能忘记新闻人的那份初心。

在记者节话语中,角色模范被提及的方式有两种:单一提及和复合提及。前者指整篇文章只提及一位角色模范,后者则是在一篇文章中出现不止一位角色模范(李红涛,黄顺铭,2015)。显然,单一提及要比复合提及更加有助于提升角色模范的记忆机会。比较而言,范长江在记者节报道中得到了更多单一提及的待遇。值得注意的是,复合提及中的一种重要形式是把多个人物并举建构出一个角色模范群,复合提及将几个彼此在生命或职业上存在或不存在交集的人相并置,以实现对历史人物的策略性运用(李红涛,黄顺铭,2015)。一般来说,范长江往往被与邵飘萍、邹韬奋、邓拓等进步记者放在一起,以凸显他们所具有的共性。而张季鸾作为政治光谱上的“中间派”,则较少被与这些左派并举。2006年11月8日,方汉奇在《光明日报》上发表的《记者节寄语》一文首次把张季鸾与范长江、邓拓、恽逸群等中共报人并举,但只是强调了他们都具有良好的业务修养:

一个优秀的新闻工作者,首先应该有广阔的知识面,其次应该有很好的文史根底和娴熟的文字基本功。

梁启超、张季鸾、范长江、邓拓、恽逸群等老一辈新闻工作者,在这些方面都给我们树立了很好的榜样。

梁启超的报刊政论文章,充满了激情,“举国趋之,如饮狂泉”。

张季鸾对国内外的政治、经济、军事形势了如指掌,主持编务,举重若轻。

这两个人都是毛泽东十分欣赏和亲口称赞过的。

范、邓、恽等人的博闻强记,他们在撰写新闻、通讯和评论中所体现的分析问题的洞察力和生动流畅倚马可待的笔下工夫,也脍炙人口,值得今天的新闻工作者很好学习。

此后,有少数媒体开始将被正统叙事边缘化的张季鸾纳入“典范”的行列(李红涛,黄顺铭,2015)。2008年11月9日的《现代快报》把张季鸾放进一群具有进步色彩的角色模范群里:“讲中国新闻史,讲中国记者的历史,你不可能把梁启超、陈独秀、黄远生、史量才、张季鸾、邹韬奋、范长江等名字忽略掉,这就是说,中国新闻史或者中国记者的历史其实只有一个。”媒体的记者节报道试图建构一个另类的新闻传统,但记者节长期形成的主导叙述框架依然是把范长江、邹韬奋、穆青、范敬宜等体现新闻业正统的历史人物并列出现。

无论是描述角色模范群在业务方面的共同点,还是强调他们在精神气质和价值追求上的一致性,都是在新闻工作这一层面的并举,试图打破因政治色彩不同而产生的割裂。应该说,范长江从新闻业务和意识形态方面都堪作表率,因而成为官方树立的新闻业的大偶像,在记者节创立伊始就成为可堪学习的角色模范,并在此后的记者节庆祝报道中持续地获得足够分量的记忆机会。与之相比,张季鸾的出场则存在一个从无到有的过程,之后长时间地维持一个十分有限的数量,这种低显著性严重影响着他的记忆机会。而且张季鸾代表着不同的新闻传统,无法成为官方认可的新闻业大偶像。更何况他虽因长期主持《大公报》笔政获得了巨大的名望,但在业务层面,评论不如报道更能在新闻史上留下印记。

尽管在公共记忆(public memory)中,张季鸾不像其他新闻业的大偶像、小偶像(黄顺铭,2017:29)那样获得足够分量的关注,但在新闻史的学术研究中,新记《大公报》和张季鸾的研究却是一个长期的热点,被视为中国新闻业的文人论政传统的代表。主流的中国新闻史认为“文人论政”是近代化报纸传入中国后产生的一种独特的新闻文化,也是中国新闻业的一种优良传统。李金铨(2008:1)便指出:“百年以降,中国报刊的主要角色是救亡图存,其三部曲是启蒙、革命与追求国家现代化。这些角色结合了中国士大夫传统及现代知识分子精神,形成一种鲜明的‘文人论政’风格。”在获得美国密苏里大学颁发的“最佳外国报纸”时,张季鸾(1979:582-583)发表《本报同仁的声明》一文,明确指出中国报业的特色正在文人论政:

中国报有一点与各国不同。

就是各国的报是作为一种大的实业经营,而中国报原则上是文人论政的机关,不是实业机关。

这一点可以说中国落后,但也可以说是特长……我们同仁都是职业报人,毫无政治上、事业上甚至名望上的野心。

就是不求权、不求财,并且不求名(转引自黄顺星,2013:

114)。

不过,自1949年后,中国新闻业中就不再具有文人论政的生存土壤,在党的新闻事业体制和观念之外的报业理念最多只能是种观念而已(朱至刚,2010)。在此后长达30多年的时间里,党的新闻工作者是多数新闻记者的唯一身份认同(吴靖,云国强,2005)。陈阳(2009)则认为,即使如此,解放后中国记者的职业意识里仍然包含着儒家知识分子的入世情怀,党的宣传体制也没有能够取消这一点,顶多是重构和收编,改革开放之后记者重新表现出了儒家知识分子的特征。因此,一方面,在新闻奖和记者节这样的官方话语场域中,范长江、邹韬奋等人被官方有意树立为当代记者的角色模范,号召他们去学习并成为那样的人。另一方面,除了这些官方“加冕”的角色模范之外,一些新闻从业者还会对角色模范进行自我选择。

就记者节话语中所确立的中国新闻业的经典传统来看,红色新闻业是其内核。因此,报道中经常被提及的新闻人物如范长江、黄远生、邵飘萍、邹韬奋等,多从属于“进步”传统(李红涛,黄顺铭,2015)。2011年6月,由新闻出版总署组织编写、人民出版社出版的《中国红色记者》一书,收录了包括陈独秀、李大钊、蔡和森、瞿秋白、邹韬奋、范长江、穆青等在内的54位老一辈红色记者。可见这一红色传统的代表人物众多,但在记者节话语中,范长江从中脱颖而出,被塑造为这一经典传统最为典型的承载者。《华西都市报》的这篇报道中的用语颇具代表性:“木匠仰望鲁班,医生祭拜华佗,中国新闻工作者以范长江为心中的丰碑。”更有甚者,《重庆晨报》将国务院确立每年11月8日为中国记者节的原因归结成“为纪念范长江同志”。2009年的记者节恰好是创立以来第10个年头,又逢范长江诞辰100周年,这一年也成为继2000年首个记者节之后范长江被提及次数第二多的年份。