如果你问我风光摄影中哪类题材的难度最大?

我会毫不犹豫地回答你:小景风光

如果你问我如何迅速判断一个风光摄影师的水平高低?

我会不假思索地告诉你:看他作品集里是否拥有能让人眼前一亮的小景作品

如果以上这两个回答让看惯广角大片的你震惊、难以置信。那么听听世界顶级风光摄影师

Marc Adamus

对自然小景拍摄的评价:

Marc Adamus: I find the intimate scenes challenging to capture because I often feel like an outsider looking in, rather than being contained within something all around me. With intimate scenes I am less likely to realize the potential for a photograph until the exact moment I am viewing it; where as with a big landscape the potential is usually obvious to me for some time before the picture is taken. Therefore, the times I have had success rendering effective images from small scenes have often been the times I have been moving very slowly, paying very careful attention.

Marc Adamus曾经在接受

专访时说到:我发现拍摄自然小景充满挑战,因为我常常感到在拍摄小景时我并没有被现场的环境所环抱,而更像一个局外者在窥探其中。对于我而言,一个大景的拍摄潜力往往显而易见;然而小景的潜力却只能在亲眼见到那个特定条件时才得以悟到。因此只有当我放慢速度、对周围的细节更为仔细地观察时,才能最终获得一幅比成功、满意的小景风光作品。

事实上有同样想法的顶尖风光摄影师绝不止Marc一个,听听

Sarah Marino

和

Ron Coscorrosa

的类似观点:

Sarah Marino & Ron Coscorrosa: Grand scenic landscapes, with their big skies, dramatic foreground elements, and tremendous depth are an important part of landscape photography, but they are only that: a part. An entire universe of possibilities opens up when a photographer looks for and seeks out these often-smaller scenes. More importantly, photographing these scenes allow the vision of the photographer to shine through in ways that photographing grand scenic landscapes often cannot.

Sarah Marino和

Ron Coscorrosa:

那些包含广阔的天空、震撼的前景、无以伦比的景深的大片(大景

)无疑

是风光摄影的一个重要组成部分,但它们也仅仅只是一部分而已。当一个摄影师开始追寻、捕捉寻那些微妙的小景时,也就打开了一片充满无限可能的摄影空间。更为重要的是,小景风光摄影用一种特殊的方式让摄影师的

艺术视野得以升华闪亮,而这种艺术视野的深度往往无法通过拍摄大景所获得。

那么究竟什么是自然小景摄影?它又有何神奇之处会让这些顶尖风光摄影师面临挑战却又趋之若鹜呢?本文希望通过一些文字解释和直观的实例分析带你走进小景风光摄影的大门,感受其中的妙趣横生。

一. 什么是小景风光

________

给小景风光下一个严谨的定义不是件容易的事情。尽管见到一张具体照片时,很多摄影爱好者也许能凭直觉感性地区分是否属于小景范畴,但小景本身所包括的题材五花八门很难一语概括。笔者觉得与其给小景风光下定义,不如先总结下什么是它的对立面。

大景风光:正如Sarah Marino和Ron Coscorrosa所描述的,

大景风光

,也就是广大

摄友俗称的“大片”,往往具备几个重要的特性:

1.纵深:一个典型的大景画面通常具有明显的前景、中景、远景。

2.宽广:大多数大景风光由广角镜头完成。超越肉眼的透视广度、边缘畸变造成的视觉冲击是让人一见钟情的绝招。

3.多元素:深度和广度决定了大景风光画面中元素的多样性——绚烂的天空、盛开的野花、形态美妙的水流等等自然元素的相互组合、相互呼应都是大景风光常见的形式。

以下两幅即为传统意义上

的大景风光,均由16mm的超广镜头拍摄,辅以流行的景深合成技术来达到整个纵深的清晰锐利,以体现一种视觉冲击:

与大景风光形成鲜明对比,

小景风光

具备迥然不同的特性:

1. 相对较窄的视角

:与大景风光的第一眼震撼不同,小景风光的视角往往集中于一个局部。而这个局部的构思选取则充分展现了摄影师对环境细致入微的观察。

2. 注重于自然景观局部细节的规律:小景风光由于视角的特点往往包含元素的种类并不丰富。然而正因如此,一张好的小景作品会对仅有的元素在画面上呈现的形状造型、分布排列有着更为严格、挑剔的要求。

3. 烘托氛围、意境:很多小景风光旨在表现一种整体氛围、意境,而不在于突出画面中具体哪个景物,也并不一定需要画面中有明显的视觉中心点。

《千针万确》——拍摄于冰封的美国威斯康星州苏必利尔湖岸

如果通过与大景风光对比所得到的这些对小景风光的定义、解释仍然显得模糊抽象,那么下面以一些拍摄实例来具体介绍小景风光的部分题材、特点、技巧和思路,希望能给读者带来更为全面、生动的认识。

二. 化繁为简

________

大自然是纷繁错综的。越大的场景、越广的视角通常意味着更多杂乱元素的入境,而对整体画面表达造成一定的负面影响。因此拍摄大景时经常会在前期绞尽脑汁寻找能避开更多杂乱元素的角度,或者后期耗费大量时间埋头擦除、修复、克隆掉干扰视线的元素。然而并不是任何条件在前后期努力下都能使最终的照片达到理想的效果。

遇到这类情况时,不妨退一步思考一下是否可以通过变换焦距、拉近画面、仔细观察选取一个巧妙的局部来大刀阔斧地化繁为简。

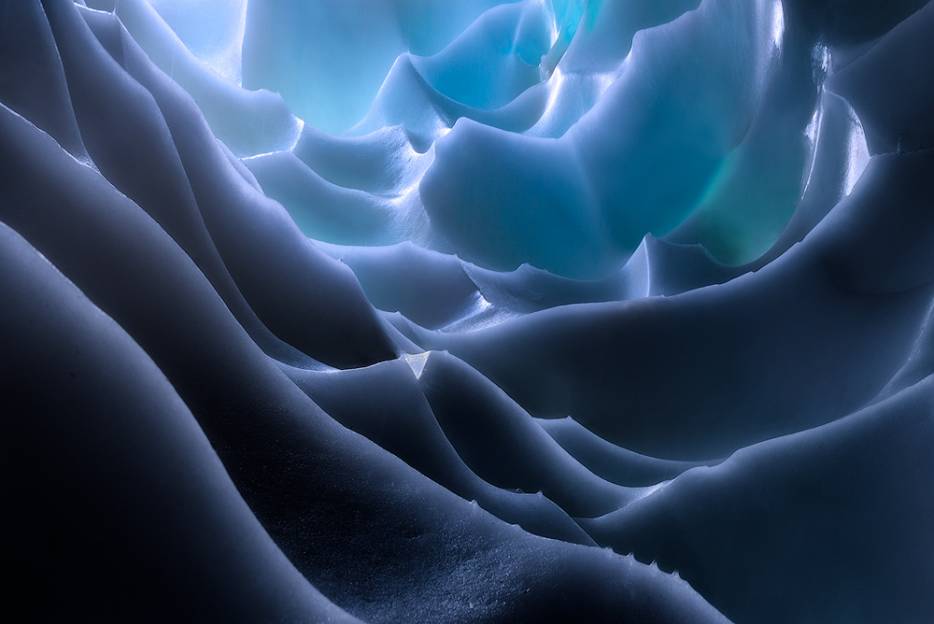

实例1:《冰雪奇缘》——美国华盛顿州北喀斯喀特国家公园雪山上的无名雪洞

以“冰雪奇缘”这张照片为实例来介绍这种小景拍摄的思路。这张照片偶得于一次北喀斯喀特国家公园雪山徒步。

喀斯喀特山脉北起加拿大不列颠哥伦比亚省,穿越美国华盛顿州和俄勒冈州,最终到达加利福尼亚州,在它的沿线有十多座雪山。而这次徒步原本的主要目的是拍摄著名的贝克雪山秋景。可惜天公不作美,山里的雾气始终没有散开让贝克雪山露出真容,拍摄日落大片的可能完全落空。然而当徒步至半山腰时,我发现了一小片冰川,而在冰川下意外藏匿了一个不及一人高的雪洞。

脑海中顿时想起Marc Adamus拍摄过那张梦幻般的雪洞场景“The Deep Blue”,于是一鼓作气爬进洞里。然而与想象中的梦幻场景截然不同,小雪洞内部地上树枝丛生、乱石满地,洞内壁也附着了斑斑驳驳的污泥。这种杂乱繁忙的画面让我顿感无从取景。绞劲脑汁也就获得了下图所示的全景构图,并且还是经过数小时的后期清理才得到这样的效果,与Marc Adamus等拍摄大型雪洞的作品相去甚远。

在没有得到满意的全景构图后,我换了一个思路,装上70-200的长焦镜头开始考虑拍摄雪洞局部细节的可能性。由于长焦的视角和肉眼的中焦视角有着比较明显的区别,我个人的习惯是端着相机通过取景器观察、搜索来选取局部。这样往往比直接通过肉眼判断更为有效观。

这个场景的局部取景我使用了以下的思路:

1. 光线:表现洞外阳光渗透进洞内所展示的晶莹剔透。

2. 层次:选取洞壁上层叠丰富、走向规律的部分

3. 简洁干净:尽可能将瑕疵多的洞壁部分排除出构图。

最终在一番仔细搜索、尝试和思考后,得到了“冰雪奇缘”的最终效果。值得一提的是,这张照片的后期处理也延续了以上所列的三点思路:

1. 光线:依据人眼的视觉规律,后期时我将照片整个做了上下翻转,将反射高光的部分置于画面上方更为引人注目。通过笔刷局部加亮高光部分将阳光的渗入感进一步加强。

2. 层次:局部压暗照片四周的阴影部分,同时保持各层边缘的亮度来强调轮廓线条。

3. 简洁干净:通过克隆工具进一步修复洞壁那些无法避免的小瑕疵。

得益于小景化繁为简的思路让我在一个非理想的雪洞场景中获得一张视角独特、个性鲜明、难以复制的作品。如果当时固执地抱着非全景不拍的思维,那最终只能获得一张山寨、杂乱版的“The Deep Blue”。此外一张成功的作品的诞生需要明确清晰的拍摄思路,而这种思路往往贯穿了前期与后期。

三. 排列规律

________

有一类小景着眼于通过被摄物体的排列规律来表现大自然所创造的机缘巧合。而这些特征多数可以归结为简单的点、线、面的组合放。在前面的实例思路中提到过层次这个概念,而层次其实也可以归为排列规律的范畴。

层次的本质是远近排列的一些平面,通过它们的轮廓线辅以不同的光影和清晰度来刻画出一种规律,进而折射出距离感。

下面再举几个实例来延伸这一小景拍摄思路。

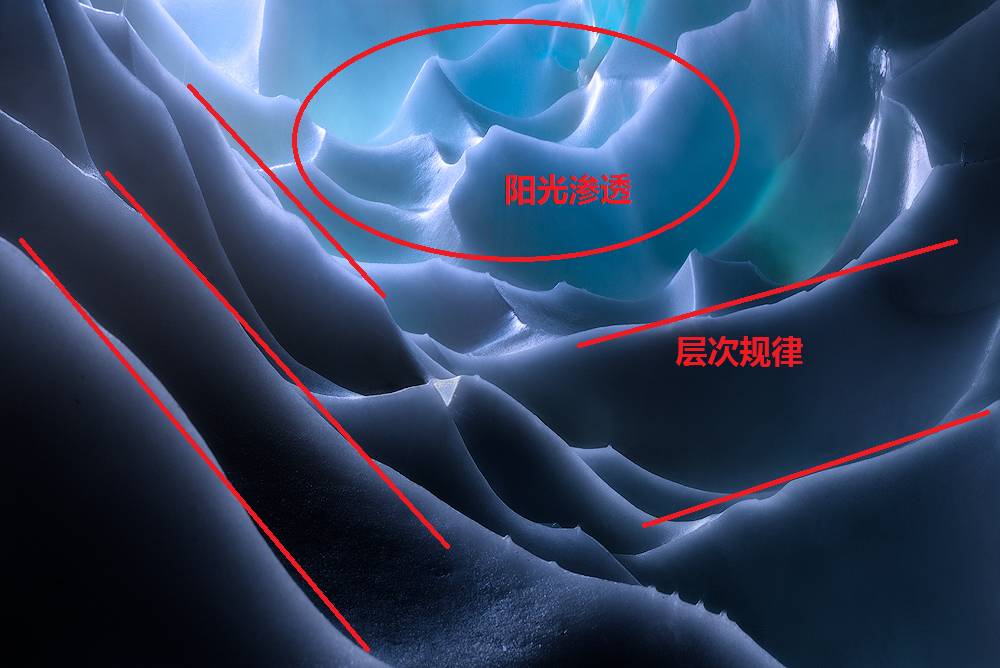

实例2:《红与白》——拍摄于美国亚利桑那州波浪谷

在旅游信息、图片信息急速膨胀的网络时代,美国亚利桑州的波浪谷对广大摄友来说可谓眼熟能详。它的摄影作品,可能已经看到审美疲劳。而这张“红与白”也许能让你眼前一亮,甚至第一眼未必能马上反应出拍摄的地点。普遍认为波浪谷的最佳拍摄条件是正午时分,由直射阳光勾勒出岩石的自然纹理,来展现“波浪”的既视感。

而“红与白”摄于一个大雪纷飞的早晨,天空一片惨白,整个波浪谷的能见度非常低,根本没有直射阳光。由于波浪谷岩壁的垂直角度,雪并不能长时间附着在它上面。在降雪短暂停歇的间隙,随着岩壁上雪逐渐掉落地面,岩石的纹理竟然被白色的残雪清晰地勾勒衬托出来。而这种奇妙的状态仅仅维持了两三分钟,剩余的雪就都掉落到了地上。

拍摄这张照片的思路很明确,就是寻找纹理线条最清晰、走向最有规律的那个局部。由上面的分析图可以看到近、中、远三块岩壁将画面分割成了三个三角形的局部。而每个局部的纹理线条都有自己整齐的走向。为了纯粹地强调线条、简化画面,拍摄时严格避免了天空的入境,同时也只包含了少部分纯白的地面。

后期的调整仍旧遵循突出线条的整体思路,简单增强了红色的饱和度与亮度、增强了整体对比使红白更加分明,利用色彩的区分进一步刻画了线条。

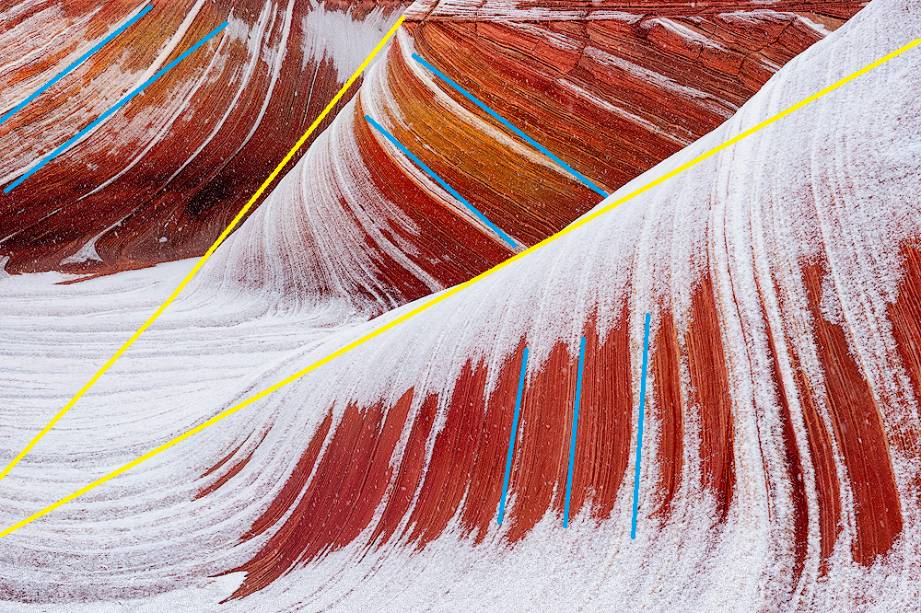

实例3:《点石成金》——美国华盛顿州北喀斯喀特国家公园雪山上的金松秋景

除了线条外,点的排列同样可以构成精彩的小景作品。

“点石成金”也拍摄于美国华盛顿州北喀斯喀特国家公园雪山。每年秋天雪山上的金松都会展现最有生命力的颜色和姿态。照片拍摄的时间其实早已过了日出前后的黄金半小时——那个早晨是万里无云的“光板天”,导致预想的日出拍摄一无所获。

当太阳升至比较高的某个位置时,我观察到远处垂直崖壁上稀稀疏疏的金松恰好会被侧光点亮。顿时嗅到了拍摄小景的机会,开始用长焦在众多崖壁上寻找具有明显排列规律的金松阵列。尝试了几个局部后,最终找到了这个较为简洁的排列。

后期的思路类似“红与白”,通过增强冷暖色和明暗的对比来突出高光的“点”排列,弱化背景崖壁的阴影区。

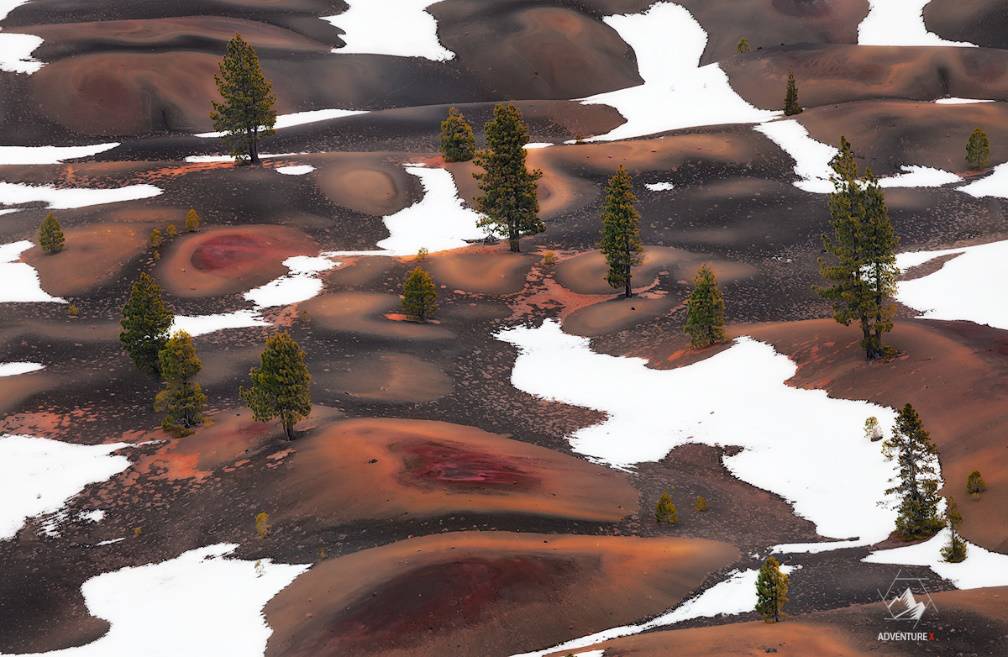

实例4:《Puzzle》(拼图)——

极影AX

摄影师潘玮浩拍摄

有了点和线,自然少不了面的排列。极影AX摄影师潘玮浩的这张Puzzle巧妙结合了火山表面的自然花纹与由地形造成的局部积雪。两种颜色、两种明暗的图案相互交错,再配合星星点点穿插其中的树木,完美诠释了排列规律的小景风光拍摄手法。

点、线、面等局部细节的排列规律是展现大自然之精妙的一种较为抽象的摄影手法。要运用得当娴熟,依赖于摄影师对环境细致入微的观察能力和想象能力。

在徒步、踩点、拍摄过程中,放慢步伐、留意周围的大小景观、培养对局部光线的敏感度都能增加捕捉到此类场景的机会。相反,那些事先就给自己预定好这次一定要拍什么,到了现场就直奔主题的摄影爱好者,往往容易错失发现这些排列规律的机会。

风光摄影不是TVB剧——看了开头就知道结局。拍摄过程中通过耐心观察而产生的意外发现不仅增加了摄影的乐趣,也锻炼提高了摄影师自身的艺术修养。

四. 质感

________

众所周知照片是一种二维媒介。如果说点线面的排列规律还比较容易用二维媒介直观表现,那么质感这个三维概念的平面表现则进一步展现了小景风光的精妙之处。质感的强调通常基于两个重要要素:

1.明暗:在合适方向、强度的光线照射下,景物表面的细小凹陷、凸起、层叠会被阴影和高光自然区分开,而这种明暗对比很自然的在平面媒介上创造出立体感。看过、学过素描的读者一定对这种手法不陌生。

2.色彩:岩石表面由于成分不同而形成的多彩花纹、植物枝叶因为受光不同形成的颜色渐变——色彩的变化也暗示了质感的变化。

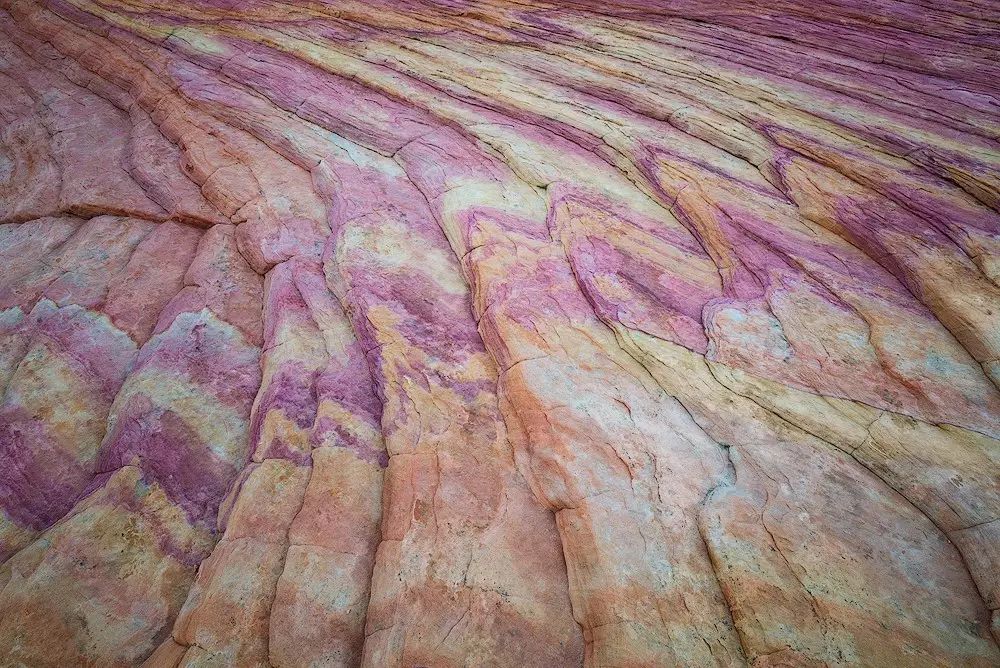

实例5:《疯狂山丘》——拍摄于美国内华达州火焰谷州立公园

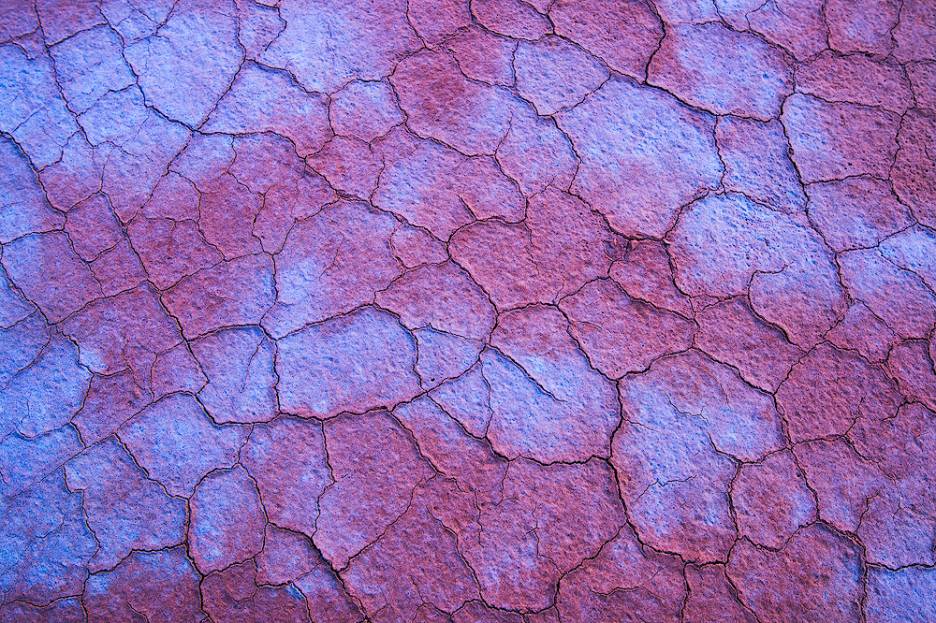

实例6:《彩色恶土》——拍摄于美国犹他州蘑菇石林

“疯狂山丘”和“彩色恶土”展现的分别是岩层和恶土的质感。它们的拍摄有很多共同之处。两者都利用了日落后金星带时最柔和的散射光——柔和、微妙的散射光、漫反射光往往比强烈的直射光对质感的体现更有帮助。两者都同时结合了明暗和色彩来展现出岩层的片状层叠和恶土的干燥开裂。然而两张照片的拍摄角度却不太相同。

“彩色恶土”采用的是严格意义的

平面拍摄

,即镜头与画面垂直,画面中的所有部分都在同一焦平面。平面拍摄是体现小景质感最常使用的方法。它的好处是重点突出、畸变较小、也不需要很大的景深。难点则是对被摄物体表面结构比较挑剔,如果表面仅仅只有细微的颗粒或者起伏,那么很难找到一种光线角度能够将质感刻画强烈。而“彩色恶土”得益于有起伏较为强烈、特征较为明显的裂纹元素,以及红白相间的色彩烘托,得以克服平面拍摄的这一弊端。

“疯狂山丘”则是典型的

非平面拍摄

,即镜头与被摄表面并不垂直。非平面拍摄在寻找拍摄位置、角度的时候要密切关注光的方向和柔和程度,来创造最和谐的光影立体效果。

而拍摄的难点则是无论用长焦还是用广角,都很容易造成景深不够,导致画面中大片边角部分脱焦。如果脱焦的边角在不容易注意到的暗部还问题不大,如果是在高光、高饱和区域则干扰视线、成为败笔。

拍摄中要注意经常通过相机LCD放大照片、仔细检查各部分清晰状况。使用较小的光圈配合三脚架的辅助大部分情况下能解决景深问题,但少数极端情况则还需要配合使用多张景深叠加的技术。

实例7:《刚柔并济》——美国华盛顿州富兰克林瀑布

当明暗和色彩条件都不理想的时候,也未必就无法表现质感。“刚柔并济”这张照片拍摄于一个冬季的阴天,既没有理想的光线,整个场景也都被单调的蓝调笼罩。然而通过流水长曝光下的丝滑和瀑布冰柱冰针的“对比”凸显出两者截然不同的质感。举这个例子意在启发读者,

摄影并无公式可言,却可以充满奇思妙想

,小景风光更是如此。

五. 氛围

________

从显而易见的“化繁为简”,到容易理解的点线面“排列规律”,到有点模糊的“质感”表现,我们讨论的小景风光范畴正一步步越来越抽象。这种“抽象”的顶点则是本文介绍的最后一个小景风光类别:氛围

氛围也称意境,是一种说不清、摸不着但又能确实感觉得到的东西。它往往来自摄影师置身于特定环境中的一种情绪、感受,通过照片的渲染来传递给观者。

氛围小景灵活多样,云、雾、霜、露、雪等多种天气条件都是表现氛围的绝佳素材。氛围小景在构图上也没有条条框框的限制——可以包含标志性的景观,也可以没有明确的视觉中心素。只要画面的整体效果能够恰当展现一种明确的氛围,那么作品的目的就达到了。

实例8:《梦中之湖》——美国北密歇根州秋色

“梦中之湖”拍摄于一次美国北密歇根的赏秋之旅。一连几天阴雨绵绵,秋冬之交温度还很低,将摄影、游玩的兴致降到了低点。旅途的最后一天,因为没订到宾馆,我们选择了在一个不出名的小湖边露营。经历了淅淅沥沥的一晚,第二天清晨突然被一声枪响惊醒,惊恐中走出帐篷环顾四周,才意识到是远处林子里的打猎声。

当猎枪声停止后,整个四周安静到只能听见自己的呼吸声。走到湖边,发现由于温度的回升,湖面上浮现了一层薄雾。没有一丝风使湖面宛如镜面,将对岸各种颜色枫树朦朦胧胧的倒影呈现其中。空气清新,迷雾缭绕。这张照片的最终效果,准确地反映了当时身在此中的感觉——静、仙。而达到这个效果除了天时、地利外,也需要通过一些主观的加工。

这里主要使用的方法是后期颜色的调整。通过整体色调向“青蓝”方向的调整,以及将树木的红、黄、橙、绿单独向相应的嫩色系、亮色系调整,用类似人像中“小清新”的调色思路营造了一种“空山新雨后,天气晚来秋”的感觉。

实例9:《飞雪连天》——拍摄于美国犹他州布莱斯国家公园

与“梦中之湖”的安静不同,“飞雪连天”表现的则是一种冷暖交替的感受。

照片拍摄于布莱斯国家公园的一个冬日早晨。由于高海拔的关系,布莱斯国家公园冬天的温度低至零下二十五摄氏度。寒风夹杂着雪花阵阵呼啸,脚踏雪钉在日出前就瑟瑟发抖地守在了拍摄点,嘴里啃着硬邦邦、冰冰凉的饼干。然而仅仅十几分钟后,太阳越过地平线,用第一屡阳光亲吻在石笋上时,仿佛将整个沉睡的石林唤醒,仿佛将寒意驱赶得一干二净。