作者/红拂女

近日电视剧领域最火爆的莫过于暑期三大视频网站纷纷祭出的会员大剧,其中,由电影界大咖管虎和费振翔联合执导、企鹅影视“鬼吹灯”改编系列第二弹《鬼吹灯之黄皮子坟》(下文简称《黄皮子坟》),毋庸置疑引发了最高的关注。

但也许“有多大的期待就有多大的压力”,《黄皮子坟》上线后的两周里,经历了一些波折。先是豆瓣评分一亮分就6.9,这显然低得不寻常,尔后还一路降到了现在的5.6,但是,评分的两级分化,也表明受众圈层在扩大,热度不断走高。目前,该剧的评分人数已经超过了1.3万,是今年暑期最热的剧集。

与评分相对的是网上铺天盖地的争议,其中,“剧情节奏太慢、插科打诨的东北唠嗑部分太多,感觉跟《鬼吹灯》没啥关系”、“胡八一竟然有台湾腔、王胖子不胖、丁思甜又不够美”是最主要的两大槽点;而更重要的是,制作班底和主演全换的《黄皮子坟》,似乎是吃了续作的亏,怎么样也不能讨好挑剔的前作粉丝。

但是,我们一个个拆解来看:东北农村风味的唠嗑,这难道不是管虎导演从业多年来最拿手的style吗?《杀生》《生存之民工》《外乡人》,管虎是最懂得拿捏某个地域文化的行家,之所以在《黄皮子坟》里大幅度着重描绘这种元素,必然是有原因的。

至于演员选择,则是各花入各眼,任何演员也不可能做到让所有人都喜欢,以这个为理由来指责一部剧不够好,显然是吹毛求疵。实际上,这背后折射的打造中国式季播剧的艰难,才是主投的出品方企鹅影视无法避免的难题。

更难的是,企鹅影视手上还有“鬼吹灯”全系列的改编版权,除了已播出的《黄皮子坟》和《精绝古城》,还将有六部要逐渐与观众面世。

在位于北京希格玛大厦的企鹅影视,我们见到了《鬼吹灯》八部全系列的总制片人方芳,她也是企鹅影视天璇工作室总经理。面对争议,我们非常想听听她的想法和声音。

胡八一为什么不能台湾腔?

王胖子为什么非得胖?

若完全照着拍,则“改编”无意义

目前看来,针对《黄皮子坟》的种种质疑,都太孩子气了,除了说“胡八一台湾腔接受不了”,就是说“王胖子不胖”,现在,又多了一个,说“丁思甜不够美”。其实,关于这些,导演管虎早就已经一一回应过。

首先,原著里,胡八一的角色本来就有福建人背景;而且,管虎曾表示,阮经天身上有知青的气质,管虎自己曾给阮经天讲过不少家人上山下乡的知青故事,为其补充故事背景,也试过给阮经天配音,但“那太难受了。那个人物就不生动了”。

是否只有贫不拉几的北京孩子才适合“胡八一”这个人设?其实未必,阮经天饰演的青年版胡八一,演出了率真、可爱,台湾腔念出那些具有特定年代感的台词时,那种感觉十分奇妙,小娱不由得想到电影《绣春刀2》中张震用台湾腔念出“一根筷子挪了窝儿我要你好看”,也是同样让人忍俊不禁。

但没有人会因为张震的台湾腔就说《绣春刀2》是烂片,所以,《黄皮子坟》也不应该由阮经天的台湾腔就被盖章“烂剧”。

同理,“王胖子”虽然不胖,丁思甜可能也不是大众意义上的第一眼美女,包括徐璐饰演的画眉从小说中寥寥几笔的篇幅上升到女主角,李玉洁饰演的燕子被改编成了一个活泼可爱的烙饼东北小媳妇,这些角色,也许不符合“原著粉”心目中的想象,但他们以及他们所构成的这个空间,是对味儿的。

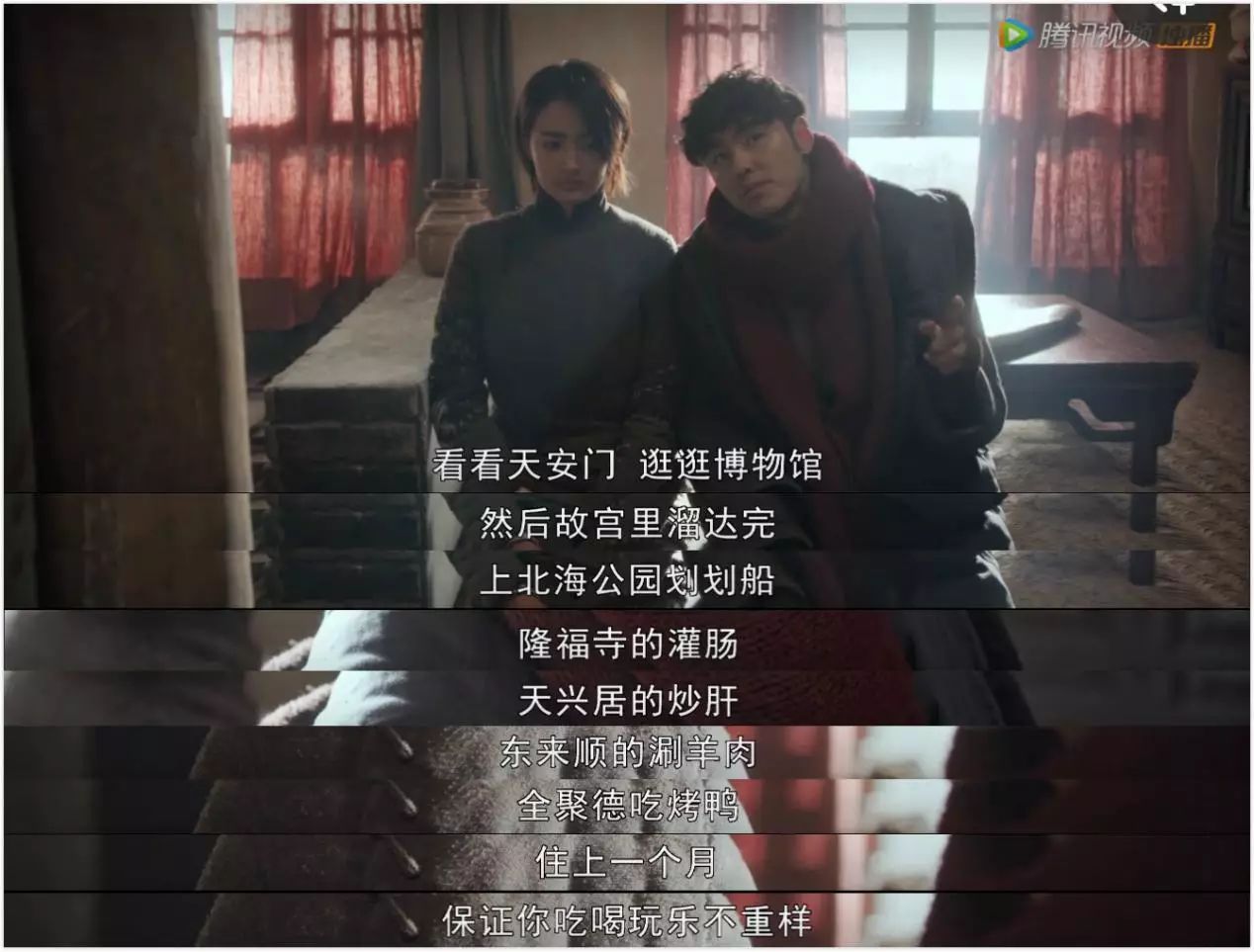

尤其是第五集中,从未离开过家乡的画眉听北京来的大兄弟胡八一描绘北京的种种美好,一脸神往的表情令人动容;又比如第九集中,众人来到大草原,见到了战友丁思甜,还见到了牧场老爷与他赶着千军万马的壮阔场景。

面对此情此景,你还会挑刺儿阮经天的台湾腔吗?氛围立得好、事件和情节足够细腻与典型,才能把人物立好。而先立好人物、再缓缓讲故事,一直是管虎导演作品的拿手好戏。

还记得《老炮儿》里,前3/4的剧情一直在不紧不慢地讲述六爷生活中的种种琐事,与哥们的,与女人的,与街坊邻里的,从各个剖面展现这个人物的性格,直到最后的冰湖茬架一触即发,爆发力惊人。

可以这么说,《黄皮子坟》的前六集,还处在前期铺垫的阶段,对于一部全长20集的电视剧来说,用六集的篇幅来铺垫人物,在大众看来或许是有些“任性”,但小娱认为,不看到最后,尤其是没看到故事主线,就鲁莽下判断,还是有失公允。

何况,从第八集开始,《黄皮子坟》已经来到草原、开始下墓,故事重头戏开始了,“对于热爱冒险,希望能够在影视作品中寻找刺激的观众来说,可能会感觉前面有点慢,这个我们也有过讨论,但考虑到故事和人物的完整性和逻辑的严密,最终还是决定保留。”总制片人方芳坦言。

但是,《鬼吹灯》系列的精髓难道只有下墓吗?只需要给观众提供肾上腺素飙升的刺激吗?小娱认为,从台词、道具、美术等各个细节,描摹一个时代的风骨、人物的精气神,借此表达创作者的观点与态度,这才能体现出一个创作团队的实力。

第一集的这个一镜到底的长镜头,生动地描绘了上世纪六十年代东北农村的场景。

《黄皮子坟》在墓下的情节并不逊色、张力十足,这是“鬼吹灯”系列的基调,在此基础上添加的种种元素,不仅不掉分,还是锦上添花。换句话说,如果完全照着原著拍,那改编还有何意义呢?

“鬼吹灯”不好拍

成熟导演+电影质感

其实是对观众的负责

网上充斥的各种对《黄皮子坟》的批评,目前看来,似乎更多地集中在了导演管虎身上。更有偏激的粉丝叫嚣让管虎去拍自己感兴趣的原创作品,别来“染指”《鬼吹灯》。

《黄皮子坟》的原著中,其实事件量(即有效信息)并不算太多,人物之间的对话本来也占了较大的篇幅,但管虎团队在接手改编后,已经尽量提炼事件,并着力挖掘人物有趣的部分加以放大。

也许,管虎导演打造的《鬼吹灯之黄皮子坟》是有一些瑕不掩瑜的小问题,但制作方精益求精、认真负责的态度是肯定的。何况,从制作层面来讲,《黄皮子坟》显然是当前所有网剧(甚至包括大部分电视剧)的最高规格。

第一部时一些比较难在自然界中找到的实景,第二部中统统都被补上了。雪夜的林地、广袤的沙漠(还用了大量航拍)全都没有半分虚假,在这个抠像成风的时代,当别的剧组热衷于把万金油横店模拟成别的城市,《黄皮子坟》剧组默默地跑遍了祖国的大好河山。

对于“鬼吹灯”系列来说,除了“粽子”必须得靠电脑特效模拟以外,一些场景尽量采用实景,才会让观众直观地感受到大自然的复杂与神秘,而《黄皮子坟》做到了。

包括前文所讲到的开篇长镜头纵览式地展现东北农村场景,管虎作为电影导演,他在这部剧中丰富的运镜也值得称道,一般的电视剧为了赶工期、习惯以最节省时间的正反打镜头了事,从不考虑主观视角和客观视角,而管虎在《黄皮子坟》中创造性地引入了“黄皮子”的动物视角,让观众能更深入地代入这个故事,不得不说将这部剧提升了一个规格。

我们也能看到,尽管这部剧有部分争议,但该剧的硬件制作是得到100%称赞的,“调色良心”、“道具符合年代感”、“人物的台词写得很准确、符合那个时代”等是公认的优点。

管虎也曾经说过,在拍摄手法上,“把电视当作电影拍”已经成为他和他的团队无意识间的“膝跳反射”。

至于观众是否能看出来这部剧的电影质感,小荧屏是否能感知出来,管虎说:“其实也想过会不会白弄,但你不能因为电影院只卖一张票就不好好拍电影,我只能管我自己这条底线,最后一拍脑门,还是得弄它。”

“观众其实是很敏感的。为什么之前的抠图现象那么多热议,就是因为观众对这些(虚假的)东西是有感觉的。作为创作者,我们当然有责任做好。”对于故事、情节上的争议和批评,方芳也表示相信随着剧情的推进,观众会对这个剧能够有新的认知。

中国式季播剧是很难

但网已经撒出去了,就一定会做好

成功的道路总是曲折的,但终点一定是光明的。方芳透露,每隔两三天她就会与在大洋彼岸的张黎导演通个电话,大家探讨一下在《精绝古城》和《黄皮子坟》中的得失经验,最重要的是要商量出张黎拍摄的那三部作品,应该是什么风格。

其实《精绝古城》和《黄皮子坟》各有各的优势。前者一上来就比较刺激,后者则是小火慢炖,前面先慢慢把人物建立起来,后面才进入高潮,是先慢后快。

不管是先慢后快还是先快后慢,观众都应给予“鬼吹灯”改编系列更多的耐心与更客观的评判。从企鹅影视的角度来说,一下放出八部作品的豪言,其实将他们摆上了“第一个吃中国式季播剧螃蟹”的位置。

第一部《精绝古城》大获成功,第二部《黄皮子坟》天然就会把观众的期待抬高,也就天然不落好。这都是很正常且无奈的事。更无奈的是,演员全换以后,普通观众几乎全不买账,但从制作方的角度来说,做所谓的“中国式季播剧”,本就是个伪命题,是一个在当前的时代里几乎无法实现的命题。

“难点第一在于演员的无法延续性,我们现在想的办法是一次性拍完然后分季播出,但这还是伪季播剧。”方芳坦言。

@网剧鬼吹灯 的官博曾经写过:新的探险故事将从这里开始,热血青春,终将不被辜负。那么,我们就祝《黄皮子坟》和之后的六部《鬼吹灯》会越来越好,至少,也应该得到观众客观公允的对待。