昨天,洛克菲勒家族的第三代成员,大卫 · 洛克菲勒,在纽约逝世,享年101 岁。他的爷爷约翰 · D · 洛克菲勒 19 世纪下半叶创办美孚石油公司,成为世界上第一个亿万富翁,至今,已经有第六代了。

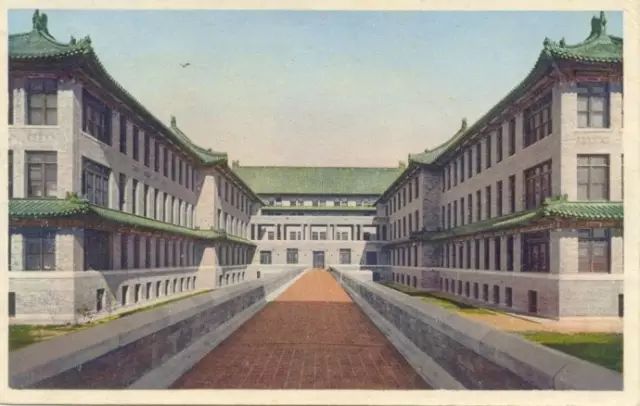

北京协和医学院,正是洛克菲勒家族 1915 年建立的。

人们常说,「一部协和史,就是半部中国医学史」,如果说近代中国医学史上,有什么人物对其影响巨大时,那一定离不开洛克菲勒家族。

本文摘

编自微信公众号“好报”(ID:haobaonet)、丁香园(dingxiangwang),不代表瞭望智库观点。

提起协和医学院,

那是一个能代表中国现代医学尖端与前沿的名字。

事实上,它有着非凡的出身,

堪称中国最早、最现代化的医学院和医院。

今天,在北京的东单三条,协和医院建筑群的雕梁画栋,

与俄式大楼、现代大厦交杂在一起。

一块标着“北京市文物保护单位”的门牌,

揭示这里的悠久历史。

协和医学院建筑,与现代大厦交杂在一起

但从外表上,已难以看出,

它与美国石油大亨洛克菲勒之间,究竟有着怎样的渊源。

这段医学院的创立故事,在100年前称得上惊天动地,

它缘起于一个西方超级富二代对中国文化的迷恋,

而最终打造及运营它的规格与水准是无与伦比的,

几乎称得上启蒙和塑造了中国现代医学业。

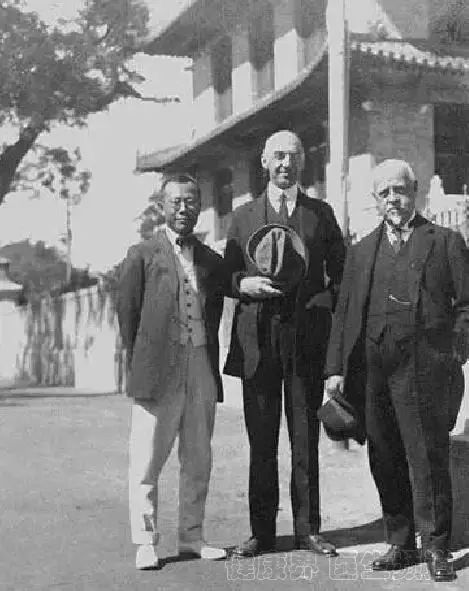

小洛克菲勒(前排黑西装者)与筹建协和医学院的同事们

今天报君要讲讲这个并不广为人知的故事,

并不是着迷于财富、权势所能缔造的荣耀和伟业,

而是从这个故事里深深感受到:

文化可以产生跨越国界的影响力,

而追求极致的决心——不管它是发自平凡者,还是显赫者,

是推动人类创造文明成果的强大动力。

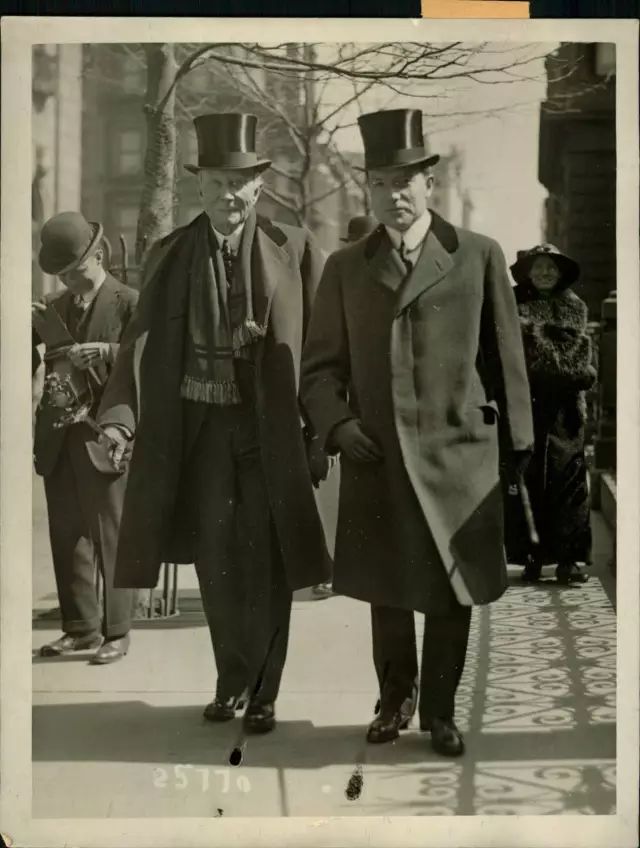

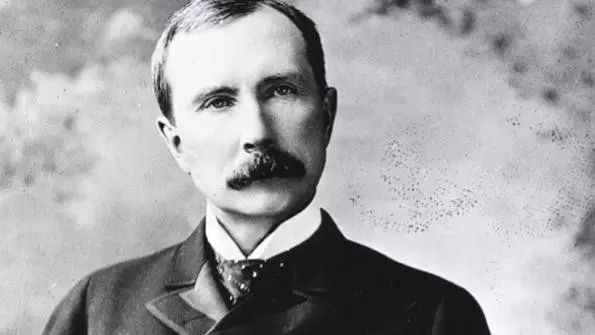

老洛克菲勒和小洛克菲勒

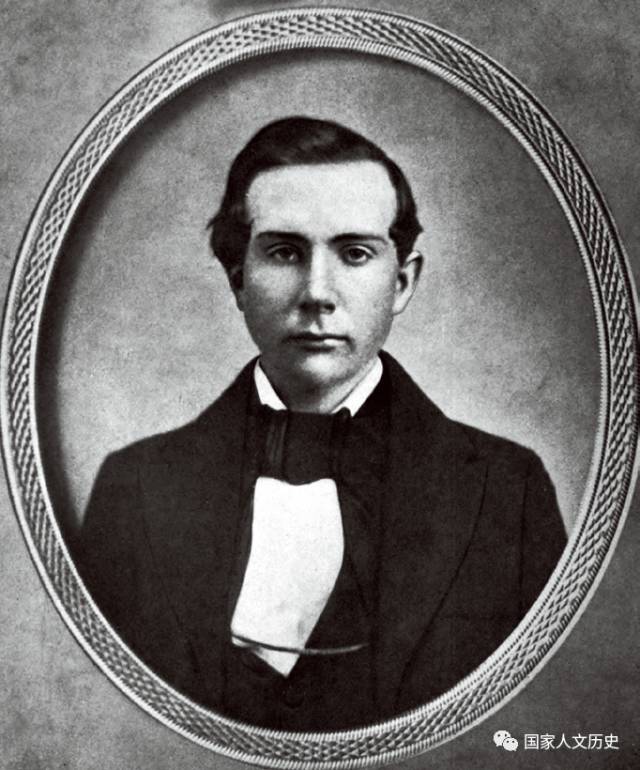

我们故事的主角叫John D. Rockefeller Jr,人称小洛克菲勒,(第二代)

不错,他有一个我们拼不起的爹,

是美国现代商业史上一个标志性的人物,

也是人类史上第一个被称作billionaire(十亿美元富豪)的人。

他就是老洛克菲勒,依靠石油的垄断性经营发了财,

真正地以其个人的财富力量,敌得上一个小型国家。

老洛克菲勒壮年时期照片

你夸他是经天纬地的商业奇才也好,骂他是冷酷邪恶的强盗资本家也好,

反正到了晚年,他有自己一百辈子也花不完的钱。

但巨额的财富并没有使他快乐,

晚年的他深深陷入了忧郁。

他的好友兼个人顾问弗里德里希·盖茨(有宗教工作经历)给他建议了一条道路:

将钱捐出去,并且用他经商的天才,去运作他捐出去的钱,

让他的钱对世界真正产生看得见的改变和推动。

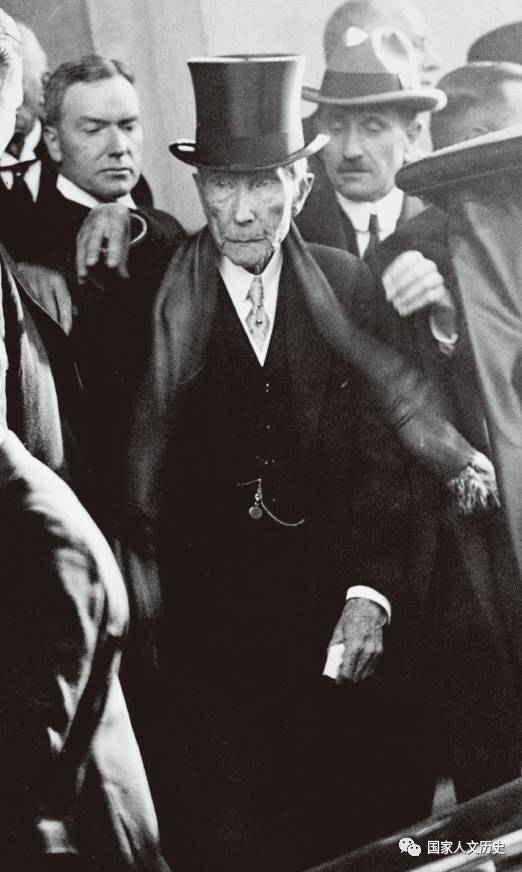

老年洛克菲勒,慈善让他的晚年开了新挂

老洛克菲勒照做了,因此他由美国第一个超级富豪,

又摇身一变成为美国第一个现代慈善家,

(现代慈善家不仅把钱捐出去而已,而且负责运作他的钱,使其产生社会效应)

他捐掉了大量的钱,并且真的,因此重新变得开朗起来。

他捐资创办了美国芝加哥大学,

这成为他活着时所从事的慈善事业的一个标志性成就。

由于洛克菲勒的慈善之举在当时的美国还是个新鲜事物,

受到当时政府和政策的不少掣肘,

因此他希望他的钱不仅施惠于美国,

也能施惠于任何他愿意投向的地方……

芝加哥大学塔内景

说了这么多背景,

我们的小洛克菲勒(以下简称小洛好了)该正式登场了,

作为老洛这位超级强人的公子,

自然地,他其实是活在老爹的阴影之下,

因为他注定不可能在商业领域创造老爹那样的成就,

也许由于这一点,小洛从小是个沉默寡言、气质抑郁的人。

他为人正直善良,称得上是老爹的一个乖宝宝,

没有多少富家公子的坏习气,

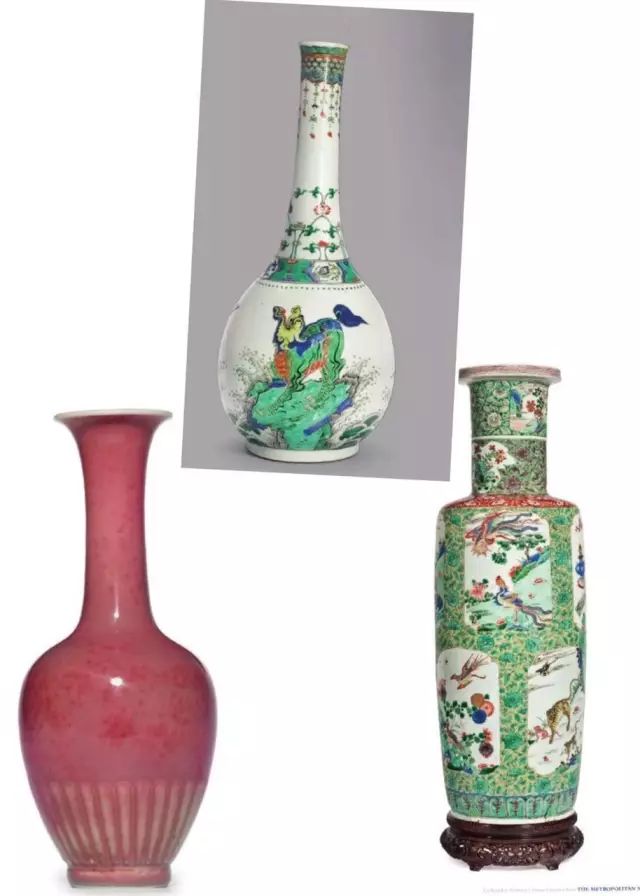

最大的一点个人爱好便是收藏艺术品。

小洛

从青年时代起,小洛就经常去百货大亨本杰明·奥特曼家串门,

去看他家收藏的各式华丽的中国瓷器。

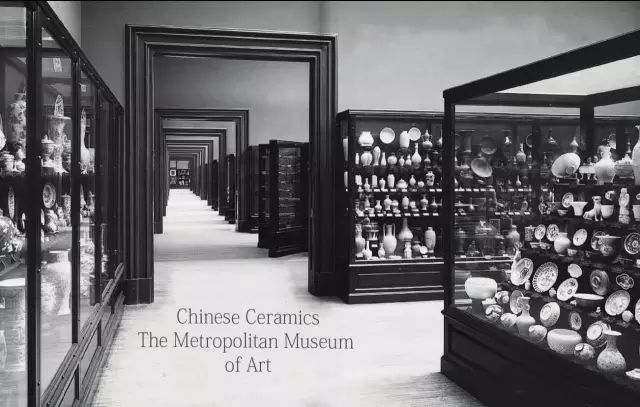

这个瓷器博物馆,有许多藏品来自当初小洛的私人收藏

也就是从那时起,

小洛成为了一名中国清代瓷器的狂热爱好者。

几十年后,小洛的儿子戴维,脑中还印着小时候的清晰画面:

父亲拿着放大镜,小心翼翼、全神贯注地

端详他所收藏的那些中国花瓶,

沉迷其中,久久不能自拔,

对中华文化的迷恋,已融进他的血液中……

小洛的最爱:中国清代瓷瓶

1915年,银行大亨J·P·摩根生前收藏的所有中国花瓶被公开拍卖,

尽管此时的小洛已39岁了,但他还是不得不向父亲老洛贷款,

因为这批花瓶的价格高达两百万美元。

为获得这笔贷款,小洛写信对老洛说:

“瓷器是我唯一的爱好,

也是我唯一想要花费金钱的地方。

尽管这项爱好花销不菲,

但它十分安静,低调而不张扬。”

这封信让本来对此持反对意见的老洛,也被感动了,

最终将他这批瓷器买下,

完全作为礼物,赠送给了儿子。

小洛与老洛

1913年,老洛的基金会成立以后,

他将打理基金会的重任交给了正直、可靠的小洛。

这成为小洛在中国捐建协和医学院的又一个重要前提。

老洛和小洛一家子

早在1902年,小洛资助过的一个宗教团体,

就给他带来了他所关心的中国的最新消息,

这个团体在中国考察,

看到了一个古老的社会正在发生的剧烈变化。

他们认为教育和社会改革,

对于世纪之交的中国是很重要的。

1906年,芝加哥大学校长贾森又告诉他,

应该在中国及早建立一所综合性大学,

“一所完全无教派的,有着最高理想和最大宽容的大学。”

贾森的想法,让想干一番大事业的小洛十分激动。

此时的中国,从行为方式到思想观念,

正处于深刻的变革之中,

同时又正向西方开放,不断吸收新事物。

这给了他们一片广阔的天地进行试验。

贾森

小洛将自己的想法告诉了父亲,

老洛拿出一大笔钱,让他再派团前往中国考察。

1909年,考察团递交了报告:

西方大学所体现的科学理性可以解中国现代化成功之谜。

但办一所像芝加哥大学那样的综合大学,

由于种种条件限制行不通,建议转向医学。

因为医学正好是科学与教育、改造社会与改造思想的结合点,

又是中国人民迫切需要的,

特别是在政局动荡不安的中国,

医学最没有争议。

洛克菲勒基金会成员到中国考察

1914年,洛克菲勒基金会刚成立不久,

小洛又专门针对中国的医学和教育,派出了一个考察团,

在四个月的时间内,

考察团遍访中国十几个城市的学校和88家医院,

并就新医学院的标准广泛征求意见。

当时有两种看法:

一种主张标准低一些,以适应目前需要;

另一种则主张从长远利益出发,

办高标准学校,培养顶尖人才,

将来占重要的领导位置,发挥更大的影响和作用。

是建一般标准的学校,还是高标准学校?

考察团建议采纳后者,

当时的中国,突破持续多年的教会教育十分必要。

因为教会从底层推动教育是极度愚蠢的。

顶尖的教育才是需要的。

将顶层的人教育好,由他们教育层次低一些的人,

再依次向下,这样才能推动教育的发展。

协和医学院毕业照

次年,第三个考察团又来到中国,

进行了更为细致的考察。

三次考察的结果,让小洛下定决心:

在中国的文化之都北京,

创办一所集教学、临床、科研于一体的高标准医学院。

为此,他还专门设立了在华机构。

协和医学院师生合照

1915年6月,基金会用20万美元,

购买下一所教会医学院的全部资产,

并将新的医学院定名为北京协和医学院

(Peking Union Medical College)

下设一个临床医院协和医院,

此后,“高标准”便一直贯穿在协和的方方面面,

从最初的选址及建筑,就是如此。

他们费了不少周折,收购了豫王府的旧址,

面积达六十余亩,计划建筑十四座新楼。

并邀请设计过哈佛医学院的著名建筑师柯立芝,

主持规划协和医学院的建筑工作。

这位在美国声名赫赫的建筑师,

第一眼看到“豫王府”,便被中国建筑的壮丽所倾倒,

他决心修改自己原先的设计稿,

打造一座“中西合璧的,有着宫殿式外观的校园和医院群建筑”。

在外观上,柯立芝保留了许多如“拱顶”和“琉璃瓦”这样的中国元素,

而建筑内部,则是一水儿当时最为考究的西式设备,

连水汀管、门锁、抽水马桶都是从美国运来的。

协和医学院奠基仪式

这样的考究和设计带来的花销是惊人的。

协和医学院的建筑预算本只有100万美元。

到1919年底,建设学校的所有费用竟已达到750万美元。

小洛对设计中的中式建筑细节有着强烈的兴趣,

他坚持要求柯立芝要“不惜一切代价”地完成。

小洛要求建筑师“不惜一切代价”建造一所最好的医学院

1921年,协和医学院落成,

小洛乘坐轮船海上航行了一个多月,

从美国赶来出席开幕典礼。

中美两国政界、科学界、教育界要人齐聚,

时任总统徐世昌派来颜惠庆代表其发表演说。

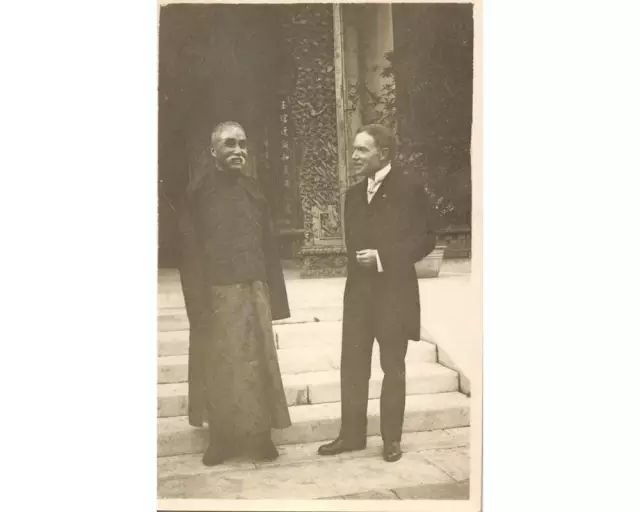

徐世昌和小洛克菲勒

开幕典礼成为北京传诵一时的文化大事件,

当时任教于北大的胡适,

在日记中提到协和医学院的典礼:

“自有北京以来,不曾有这样一个庄严仪式。”

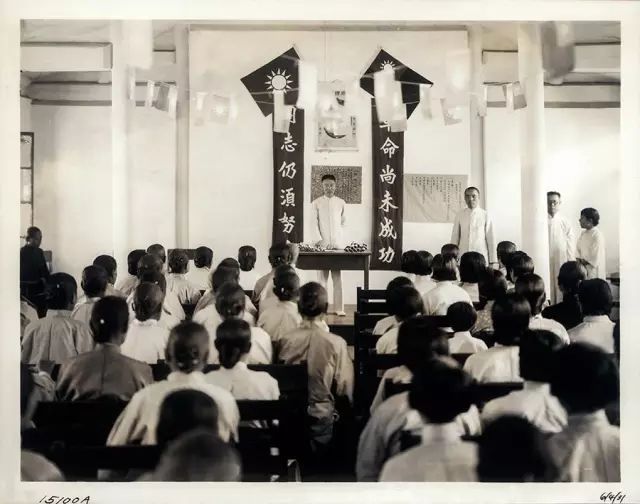

1921年,协和医学院盛大的开幕仪式

如果说协和医学院的建筑只是形式,

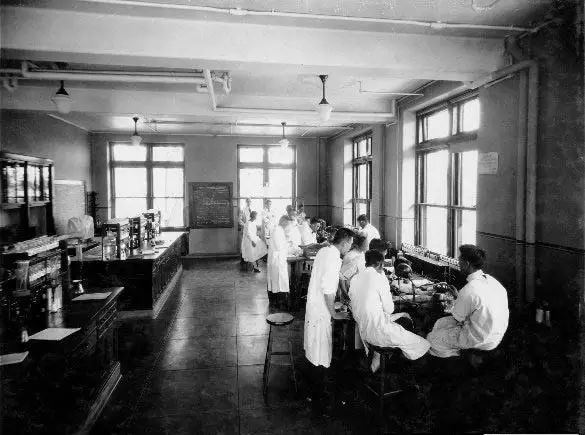

那么协和医学院的教育,

则实实在在地践行着更为严苛的高标准。

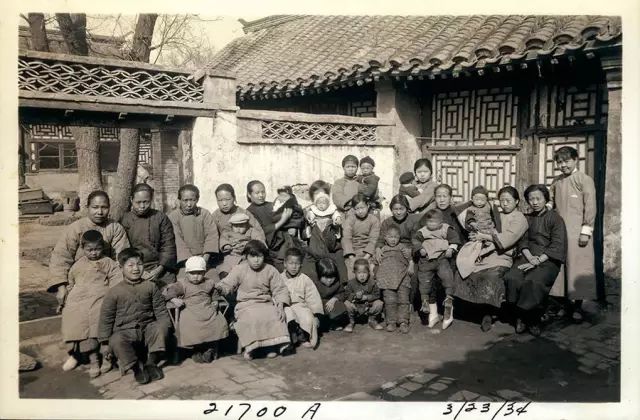

协和医学院培养的护士们

为保证生源质量,

协和规定,正式入学前需先读三年预科,

这一要求比同时期的美国还多一年。

协和医学院开学

协和的医预科不仅时间长,范围也广,

从自然科学、英语,

到看似与医学无关的人文科学,

都被包括进来。

协和医学院的学生集会

而且,这些预科课程还被安排进综合性大学。

由于协和医学院的高标准,

当时的中国,

没有一所综合性大学能够达到协和期望的医预科水平。

为此,洛克菲勒基金会拨款资助燕京大学等13所综合性大学,

提高教学水平,并整整持续八年。

协和的医学预科生,必须用三年的时间,

坐在燕京大学的课堂里,

听梁启超的弟弟梁启雄讲《史记》,

听聂崇岐讲《中国通史》,

听沈乃璋讲《普通心理学》,

听赵承信讲《社会学基础》⋯

协和医学院毕业照

协和如此重视人文科学,

是因为它认为培养一个好医生,

首先要培养一个“完整的人”,

而人文科学正是起到了这样的作用。

协和医学院师生合影

在结束医预科学习后,

学生并不能直接升入协和医学院本部,

而需要通过入学考试,

并参考预科时的各门成绩和老师的推荐语。

协和毕业生张之南回忆,当年考试过关后,

“还要经过很特殊的面试,

教授请考生到家吃饭,边吃边谈,

谈家庭、志向、对一些社会问题的看法等,

一律用英语对答。

在此过程中,

了解考生的举止、言谈、表达和英语会话能力。”

协和医学院师生合照

最终能够升入协和医学院的只是少数。

毕业于协和、日后成为中国著名泌尿外科专家的吴阶平说,

“1933年我考入燕大医预科,全班共有52名同学,

到1936年考协和时,却只有15人被录取。”

协和医学院毕业照

考入协和医学院本部后,

等待学生的是更为艰苦的征途。

吴阶平形象地描绘了自己经历过的

协和一年级医学生的作息时间表:

“早8点从宿舍到学校,

12点过后才下课,赶回宿舍午餐,

午休不超过半小时,又赶到学校,

下午2点开始实验课。

虽规定5点结束,有时却拖得很晚。

记得有一次,直到午夜1点做出实验结果才罢手。

一般情况下,6点晚餐,

然后到图书馆自习,晚10点图书馆闭馆,

回到宿舍继续学习到12点以后才能休息。

考试前更是紧张,

有的同学通宵达旦、彻夜不眠地复习功课。”

协和医学院学生宿舍

由于学习过分紧张,学生的健康状况普遍下降,

还有一些学生得了结核病。

学校方面为此提高了伙食标准,并补贴了伙食费。

协和医学院学生课间锻炼

如此这般的用功背后,是协和残酷的逐级淘汰制。

老协和流传的说法是:

“一门不及格必须补考,

两门不及格要留级,

三门不及格就要扫地出门”。

而这里的及格线,不是六十分,是七十五分。

吴阶平回忆:

“我们上一班读完一年级后,

因学习成绩不合格离校的有4人,

留级的有4人。”

协和医学院校内图

严苛的高标准教育,

终于没有辜负小洛寄予的期望。

协和,成为中国最早、最现代化的医学院和医院。

教学上,培养了如林巧稚、吴阶平、诸福堂等一批顶尖名医,

为日后中国医学发展提供了种子和骨干。

科研方面亦成绩斐然,

比如从中药大黄中成功提炼麻黄素,

成为研究中草药成功的典范,

此外还有对中国常见寄生虫病、黑热病和斑疹伤寒的研究等。

协和医学院来访者合影

这一时期,

协和成为了亚洲医学和研究方法的最高标准,

对日本和印度的高等医学院都产生了重大影响。

最重要的是,

它使中国的西医从高起点出发,

而不是跟着一些单以治病为目的的教会医院缓慢前进。

协和医学院的学生实验室

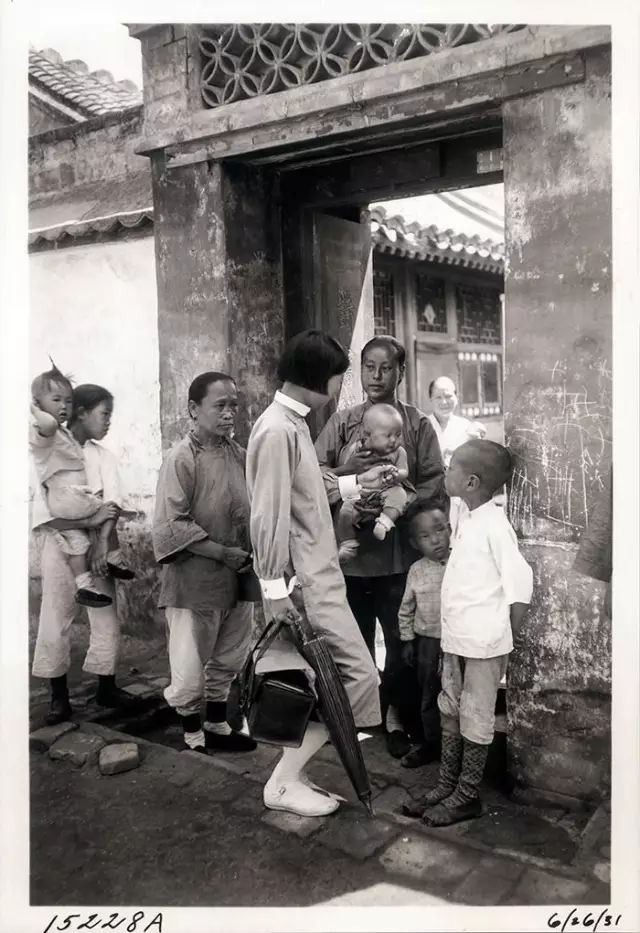

当协和医学院运行达到成熟以后,

洛克菲勒基金会将对华资助的重心转向了乡村建设,

从金字塔尖端的精英,走向了中国最需要帮助的广大乡村。

协和医学院学生外出实习照

1951年,中国解放后第三个年头,

协和医学院收归国有。

至此,洛克菲勒基金会不得不停止了最后一笔拨款。

负责建造和运营协和医学院的机构也被迫离开中国。

心情沮丧的小洛写信给朋友说,

对协和医学院脱离洛克菲勒基金会表示遗憾,

但他希望这所学校将继续执行它的使命,

“我们不应认为这所学校的用武之地提前终止了,

其实不过是换了一种管理而已……

让我们希望、祈祷和相信,

所有的一切必将有最完美的结果。”

洛克菲勒基金会后来将资助重点转向了乡村建设,

图为中国当时著名的乡村建设试验者晏阳初(左)和来访者

小洛的这些话,有聊以自慰成份,但其实也是正确的,

如今,协和医院依然是中国社会中一个重要的存在

它源源不断地发挥作用,一直到今天……

只不过它背后的创始者,

随着年代的久远,已没有太多人知道,

但对于一个深深迷恋中国文化的慈善家来说,

虚名早已不是什么重要的事……

改革开放后,洛克菲勒是最早恢复与中国合作的基金会。它的工作不是以国别分,而是按领域分,而它所一贯关注的重点——农业、医疗卫生、计划生育无一不是中国急需的领域

现在,它在中国的合作单位相当广泛:农科院、中科院的农业政策研究所、在杭州的中国全国水稻研究所、中国环境与发展研究所、中国计划生育委员会及其下属机构、中国科技委员会及其下属机构及一些地方研究所和机构等等。

如果说之前的基金会将建设重点放在北京协和医学院,那么今天的各类援助集中于中国及亚洲重点医学院校。中华医学基金会鼓励致力于中国卫生事业发展的机构与 CMB 相关院校直接建立合作关系。

2010 年国庆节前,美国中华医学基金会(洛克菲勒基金会建立),2010年,美国中华医学基金会主席陈致和博士荣获中国政府「友谊奖」。这份来自中国政府对外国专家的最高荣誉奖项,为这个具有近百年历史的基金会带来了一份来自中国的「迟到的」谢意。

人类的健康是一件与每个人休戚相关的事情,不应该割裂开来看待。

因此,我们在中国所作出的努力,诸如培养医学人才、提高就医条件以及加强中西方医学领域的交流,其实也是在为全人类的健康做贡献。

附文:

克菲勒家族的铁血发家史:

谁控制了石油,谁就控制了所有国家

文 | 刘火雄

本文摘

编自微信公众号“

国家人文历史”(ID:gjrwls)不代表瞭望智库观点。

美国前国务卿基辛格有句名言:“谁控制了石油,谁就控制了所有国家。”人类历史上,第一个真正控制该产业的人,非洛克菲勒莫属。全美九成以上的石油市场,一度由洛克菲勒旗下企业掌控。

“即使把我身上的衣服剥得精光,一个子儿也不剩,然后把我扔在撒哈拉沙漠的中心地带,只要有两个条件——给我一点时间,并让一支商队从我身边路过,要不了多久,我就会成为一个新的百万富翁。”从一文不名的毛头小子到纵横捭阖的石油大亨,洛克菲勒的发家故事,演绎了另一段美国梦。有人说他是唯利是图的野心家,有人说他是慷慨大方的慈善家,但在比尔·盖茨看来,“我心目中的赚钱英雄只有一个,那就是洛克菲勒”。

1839年7月8日,约翰·戴维森·洛克菲勒生于纽约州哈得孙河畔的一个小镇。其祖上是法国人,为躲避政治迫害,来到美洲新大陆闯荡。他的母亲是个虔诚的基督徒。父亲名叫威廉·洛克菲勒,是个百事通:贩卖木材、毛皮、食盐,推销杂货,样样在行,他有时还客串一下江湖郎中,兜售所谓“包治百病”的灵丹妙药。

18岁的约翰·戴维森·洛克菲勒。读中学时,同学问他长大后想干什么?”洛克菲勒毫不迟疑地说:“我要成为一个有10万美元的人。”为了这个梦想,他没有选择进大学深造,16岁便开始在商海中闯荡

威廉没有溺爱自己的孩子。早年,他喜欢让洛克菲勒从高椅子上纵身跳入自己怀抱。为了培养儿子的预防意识,有一次,威廉没有伸出双臂接他,结果洛克菲勒重重地摔在地板上,痛得大哭。威廉见状,严肃地告诫道:“要记住,绝不要完全相信任何人,哪怕是你的父亲!”在洛克菲勒的回忆录中,这件事给他留下了很深的印象,以至于日后在生意场上,他总是提醒自己要保持警觉的头脑。

正所谓“有其父必有其子”。洛克菲勒很早就表现出了精明的商业头脑。他有个记账本,上面详细记录着自己在田里干了什么活,诸如砍柴、挤奶、除草、打水之类,以此向父亲索要“工资”。

12岁时,洛克菲勒开始发放“高利贷”,他将自己积攒的50美元借给邻居,收取利息,以钱生钱。有一次,洛克菲勒在树林中发现了火鸡的窝,他把小鸡弄回家中自己饲养,到感恩节的时候,再把它们卖掉,又小赚一笔。这些都得到了父亲的赞扬,因为威廉认为:“人生只有靠自己,做生意要趁早,只有钱才是最牢靠的。”父亲“赚钱就是王道”的思想,激发了洛克菲勒对商业宏图的向往。

1855年,16岁的洛克菲勒刚读完高二,便决定退学到商界谋生。他先到俄亥俄州克利夫兰的商学院学了近4个月的会计、银行学,这是他一生唯一一次接受正式的商业培训,随即开始在商海中闯荡。

为了寻找工作,洛克菲勒翻开全城的工商企业名录,挑出知名度高的公司。“我上铁路公司、银行、批发商那儿去找工作,小铺小店是不去的,我可是要干大事的。”洛克菲勒回忆道。

但找工作远没有想像中的顺利。每天早上八点,洛克菲勒西装革履出门,奔赴一轮又一轮面试。他很快成了“面霸”——不断面试却一再被人拒之门外。屡败屡战的洛克菲勒,就这样一连坚持了六个星期。自己心仪的公司走了一遍之后,他又从头开始,有些企业甚至去了两三次,但谁也不想雇个孩子。

功夫不负有心人,9月26日,洛克菲勒终于在一家经营谷物的商行当上了会计办事员,他把这一天看作自己的“就业日”,相当于第二个生日。在这里,洛克菲勒开始学做生意,月薪12美元。

洛克菲勒除了记好账外,有时也对公司经营出点子。有一次,商行高价买入一批大理石,打开包装后竟发现大理石材上有瑕疵。正当商行老板一筹莫展之际,洛克菲勒建议把责任推到负责运货的3家运输公司头上,让它们赔偿损失。结果,此举为公司挽回1000多美元损失。

老板从此对洛克菲勒刮目相看,工作第一年就把他的年薪调整为300美元,一年后又升为500美元。洛克菲勒难以抑制自己对金钱的狂热。他曾将老板一张4000美元的期票从保险柜中偷出,看了又看,摸了又摸,如此反复数次后才“完璧归赵”,放回原处。

工作第三年,洛克菲勒的年薪提到了600美元。但他自认为对商行的贡献远不止这些,因此向老板要求加薪到800美元,结果遭到拒绝。洛克菲勒一不做二不休,干脆炒了老板的鱿鱼,自己单干。

1859年3月,洛克菲勒以10%的利息向父亲借款1000美元,加上自己积蓄的800美元,他与英国朋友莫利斯·克拉克合股创办了“克拉克-洛克菲勒公司”。公司主要经营谷物、牧草和肉类等农产品。年仅20岁的洛克菲勒,一举迈入了贸易代理行合伙人之列。

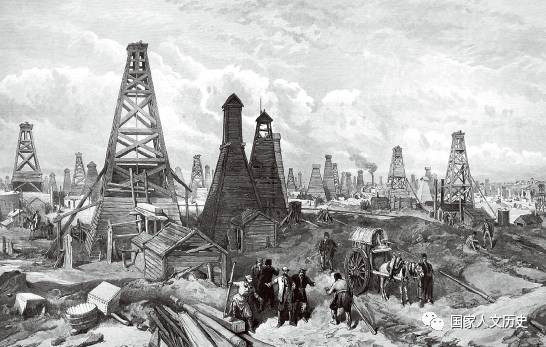

19世纪中后期,描绘美国东部开采石油的画作。在钻井林立的油田上,无数冒险家追逐着被称为“黑金”的石油,希望一夜暴富。洛克菲勒没有盲目跟风,他另辟蹊径,把主要资金投入到比原油开采更有赚头的炼油产业

开业之初,他们的运气并不好。美国中西部的农作物因霜雪严重,几乎没有收成。农民只好用来年的谷物收成作为抵押,但要求公司支付定金。受此影响,许多同类公司纷纷倒闭。

合伙人克拉克一下子乱了阵脚,“咱们也赶紧关门吧,这样好歹可以保住成本。”他对洛克菲勒说。洛克菲勒却认为:大家退出市场之际,正好放手大干一场。至于周转资金,他很快从银行贷款到2000美元。贷款前,银行老总问洛克菲勒:“你们有抵押品吗?”“没有,我本人就是担保的抵押品。”洛克菲勒如实相告。就凭这句话,银行老总居然同意发放贷款。洛克菲勒感到,自己已经是社会上一个“要人”。

洛克菲勒很快将收集的谷物、肉类倒卖到欧洲,赚取价差。由于经营顺利,公司第一年做了4.5万美元的生意,净赚4000美元。第二年,公司净赚1.2万美元,洛克菲勒分得6000美元。洛克菲勒做生意总是精打细算,想方设法取信于人。在搭档克拉克看来:“洛克菲勒有条不紊到极点,留心细节,不差分毫。如果有一分钱该给我们,他必取来。如果少给客户一分钱,他也要客户拿走。”

1861年4月,持续长达4年的美国南北战争爆发,林肯总统发布了征兵令,洛克菲勒左右为难。按照年龄他应该入伍参军,但他只想着如何发战争财。“打仗?见鬼,你以为我疯了?让别人流血去吧,我们要做生意哩。”他对克拉克说。

为了逃避兵役,洛克菲勒首先装作有脚病,实在装不下去了,他干脆花钱找替身去充当炮灰。由于战争伤亡大,据说洛克菲勒接连替自己找了二三十个替身。南北战争期间,逃兵役的远不止洛克菲勒一人:马克·吐温写他的小说去了,银行家摩根、钢铁大王卡耐基也先是装病,然后花钱找替身上战场。

在战事爆发前,洛克菲勒尽其所能贷款,投入所有资金,大量囤积谷物、食盐、火腿,还有棉花、煤等战略物质。随着战事的扩大,庄稼歉收,农产品等生活物资价格扶摇直上,订单如同雪片一样向他飞来。短短4年,洛克菲勒到底赚了多少钱只有他自己知道,旁人估计不下10万美元。

后来,有传记作家说洛克菲勒其实非常关注南北战争。他的办公室就如同陆军参谋部。洛克菲勒花了25美元的大价钱,买来大幅的美国地图贴在墙上,上面分别用黄色和红色标注从华盛顿传来的最新战报。洛克菲勒像个将军似的,经常对着地图就时局发表高论。更多的人则认为,洛克菲勒在地图上标注的位置,实际是他的商业网点:黄色标签代表谷物,红色标签代表火腿。所谓的战况图,实际是一张商业进攻图。

南北战争爆发前夕,美国宾夕法尼亚州发现的石油,吸引着成千上万冒险家涌入,大家都希望在这里掘到像黄金一样的“黑金”。一时间,宾夕法尼亚采油区井架林立。

洛克菲勒密切关注着来自宾州的消息。1861年,他亲自前往采油区考察,那里一下子冒出72座油井,日产油1135桶。一年后,这里的油井数量几乎翻了一倍。面对繁忙的开采现场,洛克菲勒选择了等待。他的判断是:石油的应用还没有普及,原油需求有限,盲目开采必然导致油价下跌。

不出所料,由于疯狂地钻油,每桶原油从当初的20美元暴跌到只有10美分。许多钻油业主血本无归,一个个败下阵来。洛克菲勒事后总结:“打先锋的是笨蛋,只有看准时机的后来者才能赚大钱。”

原油一再暴跌之时,洛克菲勒果断出手了。与许多人只顾开采原油不同,洛克菲勒决定先从炼油入手。他发现原油在精炼成煤油后,每加仑就可卖到30美分左右,其利润远远超过原油开采。

1863年,随着英国化学家安德鲁斯的加盟,洛克菲勒与克拉克成立了炼油厂,双方各投资4000美元,作为启动本金。安德鲁斯成功从原油中提炼出煤油,此后美国大力发展煤炼油工业以取代鲸油作为照明剂。不到一年,炼油业务成为公司最赢利的行当。洛克菲勒抓住这个机会,从农产品经营转行,一头扎进了石油产业。

由于扩大生产需要不断投资,克拉克与洛克菲勒这对搭档逐渐出现经营分歧:前者小富即安,不愿冒险,后者雄心勃勃,全力以赴。1865年2月1日,洛克菲勒把几个合伙人请到家里,他抛出一个快速发展炼油厂的计划。克拉克对此深恶痛绝,两人最终摊牌,公司散伙,拍卖给出价高的买主。

克拉克与洛克菲勒都希望把对方排挤出去。为此,两人铆着劲唱起了对台戏。两人从500美元起拍,标价达到5万美元,双方都意识到标价已大大超出公司的实际价值。但标价仍在上升,6万美元,7万美元⋯⋯当克拉克脸色苍白地喊价7.2万美元时,洛克菲勒沉默了5秒,接着报价:“7.25万美元”。最终,克拉克选择了放弃:“我不再抬价了,这股权归你了。”

这一年,洛克菲勒26岁。他后来回忆说:“这是我平生所做的最大决定,这一天决定了我一生的事业。”随即,他把公司改名为“洛克菲勒-安德鲁斯公司”,迅速扩充了炼油设备。公司日产油量增至500桶,在当地55家炼油厂中高居霸主地位,是第二大炼油厂产量的两倍。当年,公司上缴的税金超过3万美元。

洛克菲勒显然不甘于只在克利夫兰称雄,他果断说服弟弟威廉参加进来,建立了第二家炼油公司,并派威廉前往纽约经营石油进出口贸易,尽快打开欧洲市场。

威廉临去纽约前,兄弟俩促膝谈心,洛克菲勒踌躇满志地表示:“要扩张、再扩张,资金越多,我们发展的本钱也越丰厚,进而可以独霸世界!”为了打开亚洲市场,公司分送了几百万盏廉价的油灯,中国百姓开始购买和点燃美国的煤油。这些油灯后来被人们称为“点燃亚洲的光明之灯”。

随着石油产业的兴盛,公司急速膨胀。1870年1月10日,洛克菲勒合伙创建标准石油公司,资本额为100万美元。身为公司总裁,洛克菲勒获得了公司1/4的股权。当时,从石油中提取的主要是煤油,但很多工厂生产的煤油质量低劣,洛克菲勒一贯坚持要保证质量,为行业树立标杆,这正是标准石油公司名字的由来。标准石油公司此时已控制了美国炼油业1/10的市场。

1870年7月,欧洲大陆爆发了普法战争,意大利、俄国、奥地利等国随即硝烟弥漫。战火的蔓延造成美国石油出口市场萎缩,原油价格每桶由4美元一下降至3.25美元。宾州等地的采油者自发组织起来,停止开采3个月,许多炼油厂叫苦不迭。

面对行业的集体沦陷,洛克菲勒打起了新的算盘。为了降低成本,洛克菲勒与铁路大亨范德比尔特秘密合作:洛克菲勒保证铁路运输量,范德比尔特提供优惠折扣,这使洛克菲勒比同行降低了运输成本。

洛克菲勒还用公司股票买通克利夫兰各大银行的总裁,条件是不得向当地中小炼油厂提供贷款。既缺乏原油又没有现金的许多中小企业,要么倒闭,要么投向洛克菲勒怀抱,被标准石油公司吃掉。两年后,克利夫兰只剩下26家炼油厂,而标准石油公司控制了其中的21家。

洛克菲勒的亲兄弟富兰克林在克利夫兰也有一家小型炼油厂,由于不愿受哥哥支配,最后宣告破产,兄弟从此反目。后来,富兰克林甚至将儿子的坟墓从洛克菲勒家族的墓园中迁出,说在洛克菲勒支配的土地上,儿子无法安眠。

在宾州等石油原产区,财大气粗的洛克菲勒设置了一个更大的陷阱。他派出大量业务员,宣布以每桶4.75美元的反常超高价格收购石油,并且以现金交易。在巨额利润刺激下,一度停止的钻井重新发出轰鸣,新的油井不断增加。标准石油公司每天收购1.5万桶原油。

仅仅两个星期后,石油供过于求的状况打破了历史最高纪录。见此场景,标准石油公司突然宣布停止以4.75美元价格收购原油,改为2.5美元一桶。这个消息犹如一颗重磅炸弹,采油区哀鸿遍野:钻井停止了转动,工地上加班的灯火熄灭了,疯狂的人们陷入绝望。

面对质疑,洛克菲勒十分强硬:“标准石油公司从没有承诺原油收购价格不变,出现供过于求的局面,完全是采油者的过错。现在收购价格为2.5美元,你们可以拒绝接受,但我要补充一点,到了下个星期,每桶高于2美元的原油,本公司一概不收购。”标准石油的血盆大口,使得许多原油企业纷纷破产。洛克菲勒以低廉的价格买下了众多采油企业。

洛克菲勒不断扩张,为此背负了许多骂名。由于他的吞并,许多小业主家破人亡。在宾州采油区,有人以洛克菲勒的形象做成木偶像,对其处以绞刑,以解心头之恨。无数充满憎恨和诅咒的威胁信送进洛克菲勒的办公室。

洛克菲勒得陇望蜀,全力扩张,标准石油公司就像一条大章鱼,触角向全美延伸。他在全国广泛收购炼油厂。1884年,洛克菲勒把公司总部迁到纽约的金融中心——百老汇26号。

随着石油帝国的崛起,因本身庞大而难以驾驭的危险性也越来越大。洛克菲勒清醒地看到这一弊病并给予重视。正在这时,洛克菲勒在一本公开发行的刊物上发现一篇文章,里面写道:“小商人时代结束,大企业时代来临。”他感到这与自己的垄断思想不谋而合,于是以500美元高额月薪聘请文章的作者多德为法律顾问。

多德是个年轻的律师,他“走红”后,千方百计为洛克菲勒公司寻找法律漏洞。一天,他在仔细研读《英国法》中的信托制度时,突然产生出灵感,提出了“托拉斯”这个垄断组织的概念。

所谓“托拉斯”,就是生产同类产品的多家企业,不再各自为政,而以高度联合的形式组成一个综合性企业集团。1882年1月20日,洛克菲勒召开标准石油公司的股东大会,组成9人构成的“受托委员会”,掌管所有标准石油公司和附属公司的股票。洛克菲勒理所当然地成为该委员会的委员长。随后,受托委员会发行了70万张信托证书,仅洛克菲勒等4人就拥有46万多张,占总数的2/3。

洛克菲勒创建了一个史无前例的联合事业——托拉斯。在这个托拉斯结构下,洛克菲勒合并了41家企业,他成功开启了美国经济的“垄断时代”。巅峰时期,标准石油公司垄断了美国95%的炼油能力、90%的输油能力、25%的原油产量。美国有史以来,从来没有一个企业能如此彻底地独霸过市场。

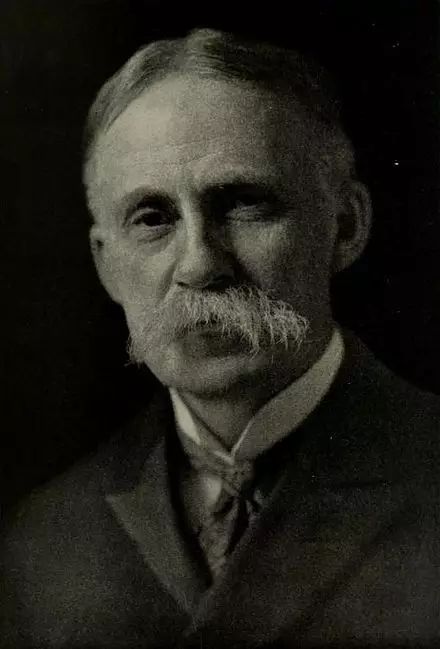

功成名就之后,洛克菲勒选择了隐退。1896年,57岁的洛克菲勒离开纽约总部,秘密地搬到了自家的庄园,公司事业逐步过渡交班给了他唯一的儿子小约翰·D·洛克菲勒。

退休后,洛克菲勒开始学打高尔夫球,最喜欢的还是骑马。此外,他的工作重心转向了慈善事业。他首先投资60万美元,用于创办芝加哥大学。其后的10年里,他共为芝加哥大学捐款3400万美元。这是他第一项大笔的慈善捐款。

“和石油业一样,慈善事业同样需要垄断和联合,这样才能使自己强大,从而打败竞争对手。”对于慈善,洛克菲勒采用的也是“托拉斯战术”。冠名“洛克菲勒”的研究所、教育委员会、基金会先后成立,他的捐款总额超过5亿美元。对此,有人表示尊重和感谢,也有牧师谴责洛克菲勒的赚的是“肮脏钱”,因而拒绝了一笔10万美元的捐款。

1925年9月26日,在康涅狄格州格林威治出席一场婚礼后,老洛克菲勒(左二)和儿子小洛克菲勒(左一)准备离开,1974年,洛克菲勒财团资产总额达3305 亿美元,超过摩根财团,位居美国十大财团之首

与此同时,标准石油公司高度的垄断,最终引起了美国国会和华尔街的不满。1911年5月15日,美国最高法院依据《谢尔曼反托拉斯法》作出判决:标准石油公司是一个垄断机构,应予拆散。公司随即被拆分成了37家地区性石油企业,包括埃克森、美孚、雪佛龙、亚美等。这些公司经过重组合并,至今仍在业界举足轻重。多年以后,当微软公司同样因垄断指控遭到美国政府“解体”时,据说创始人比尔·盖茨从洛克菲勒身上找到了慰藉。

1937年5月23日,洛克菲勒去世,享年98岁。据估算,洛克菲勒的个人财富不少于14亿美元,他成了美国历史上第一位十亿级的富翁。美国当年的GDP为920亿美元,就个人财富所占GDP比重而言,美国至今没有人超过洛克菲勒。《纽约时报》曾这样写道:“洛克菲勒先生的财产,可能是任何一位私人美国公民凭个人努力所可能累积的极限。”

1929年,洛克菲勒庆祝自己90岁生日。步入耄耋之年的洛克菲勒,早已把工作重心转移到慈善事业

洛克菲勒留下了一个庞大的家族产业。洛克菲勒基金会、洛克菲勒中心、大通银行、足以与大都会博物馆媲美的现代艺术博物馆、因“9·11事件”消逝的世贸双塔⋯⋯任何一项事业都足以睥睨同行。家族的慈善事业遍及全球,有“亚洲第一流医学院”之誉的北京协和医院,即是洛克菲勒基金会捐款修建。他的后代中,劳伦斯是“风险投资之父”,纳尔逊则当上了美国第41任副总统⋯⋯

学术合作联系人:聂智洋(微信号:i87062760),添加时请注明:姓名+职称+单位