提笔忘字的壹读君 | Blues

今天的文章开始前,我们先来做一个小测试。

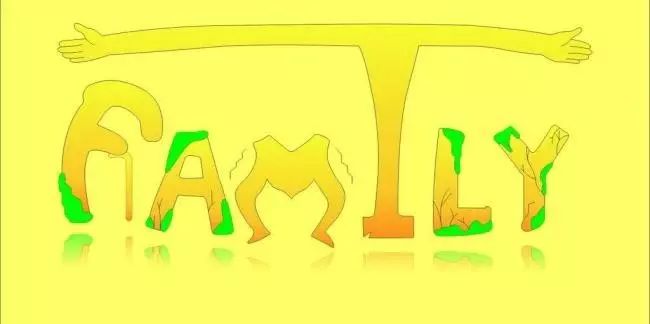

请各位壹堆饭持续观察下面这张图片。

现在,请大家回想这个字,大家有没有一种不再认识这个字的感觉。

那么壹读君就来跟大家聊聊这个现象是怎么回事。

大家一定对上学时的罚抄写瑟瑟发抖吧!上学的时候,老师动辄会让我们把答错的部分重复抄写5遍、10遍或者更多。

没错,壹读君每次罚写的时候都有一种越写越不认识的感觉。当时不明所以,信了老师的那句“好记性不如烂笔头”。现在想想抄写那么多遍早就不知道自己写的是什么了。

现在壹读君可以给各位同学一个理由,以后老师们再提出罚写的时候,就可以用这篇文章打发他们了!

这种在重复看、读或写一个字的时候,会忽然觉得这个字很陌生、不认识了的现象。被心理学家成为“语义饱和现象”。

这种感觉对我们来说经常是一闪而过的,但是细心的心理学家早在1907年就关注了这一现想。Severance和Washburn在1907年的时候,以口头报告法的方式描述了这一现象。通过让被试者持续注视一个包含6个小写字母的单词,并通过口头报告的方式表达对单词知觉的变化。结果发现被试者的语音信息、语义信息、视觉特征信息依次丢失,造成对单词的识别困难。但当时并没有对这一现象进行命名。

直到1960年,Lambert和Jakobovit首次将这个现象定义为语义饱和。并提出理论假设,认为该现象发生在语义加工阶段。不过这个理论很快就被后人推翻了。后来的心理学家又接连提出了此现象产生在前语义加工阶段和知觉表征-语义连接阶段的理论。

大家一定对着三个阶段云里雾里。其实不难理解:

语义加工阶段,即我们能够清晰的识别出一个字的字音、字形及含义的阶段。

前语义加工阶段,即知觉阶段,指我们识别出字音字形但是还没来得及思考这个字的汉字的阶段。

而知觉表征-语义连接阶段,则是介于这两者之间的连接阶段。

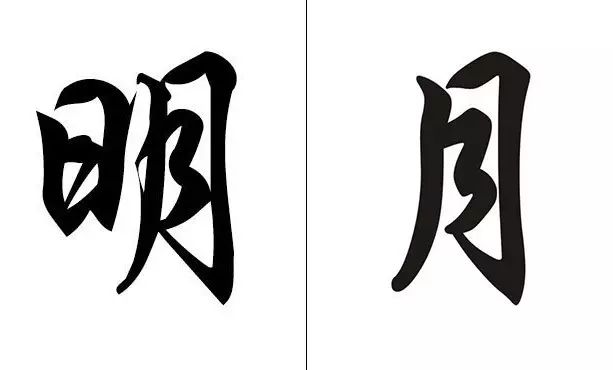

如图:我们看到一个“日”字。首先我们由字形认出读音为【rì】。这个阶段为前语义加工阶段;我们思考出这个字的含义是“太阳”的意思并与“月”字同属一类,这个阶段即为语义加工阶段;而在这两者中间的连接阶段则为知觉表征-语义连接阶段。

虽然目前几种说法还有争议,但目前关注这一领域的学者普遍支持语义饱和发生在知觉表征-语义连接阶段。

当然,以上研究成果都是针对字母文字而得出结论的。那么对于认知方式完全不同的汉字,语义饱和是否还存在呢?

由我们文章开头的小实验就知道,答案是肯定的。而且汉字的语义饱和研究,可以观察到跟字母文字截然不同的现象。

汉字本身没有语音,汉语中多音字有很多。所以汉字在识别过程中多依赖于字形-语义的过程。汉字又由部首组成,部首的语义对汉字的影响也要考虑其中。汉字的阅读更多要依靠对字的“完形”组织,并从其中提取语义。

由于汉字的特殊性,汉字的饱和状态不仅仅感觉语义丢失,还会觉得所观察的汉字解体。不同字形结构的汉字发生饱和的时间也不一样。独体字饱和最慢,左右结构的字体饱和最快。

此外,这种字形饱和情况在日语阅读者中也会发生。1996年,Ninose和Gyoba的研究指出,日文汉字被内在地表征为一个整体,也就是完形,这种完形在经过继续注视后发生适应性的变化,他们称之为“Gestaltzerfall”,即“完形崩溃”。

有意思的是,《名侦探柯南》中有一集就讲述了“完形崩溃”的过程。

凶手通过重复播放“若”字,从而让若松夫人对“若”字产生完形崩溃现象。若松夫人无法写出自己的名字,故而在字典中查取“若”字的写法。才会让凶手根据若松夫人的个人习惯,有机可乘。

同类的语义饱和现象在影视剧和流行文化中也曾反复出现。

《老友记》中的一集就曾经提到,主角重复“Tartlets”太多次,直到发现自己忘记了这个词的意思。

美剧《老爸老妈的浪漫史》中,泰迪也曾提到“任何一个词,重复100遍都会感觉怪怪的”然后重复说“碗”这个单词,把自己说糊涂了。

托尼·伯吉斯的小说《庞蒂浦改变一切》中也提到了语义饱和现象。

最后,请重复读五十遍自己的名字。

你,还记得自己是谁吗?