冷暖华夏——气候变化背景下的民族融合

作者:球叔 / 编辑:尘埃

如何理解历史,一直存在着许多的方法,特别是近代以来,众多学科的兴起为解释历史提供了众多新颖的角度。

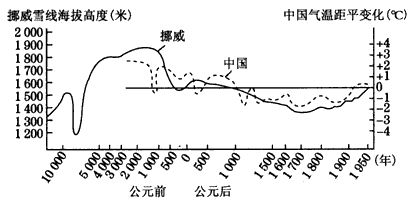

四十多年前,竺可桢的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》发表,首次采用文献记录描绘出我国五千年来气候变化轮廓,开创了从气候的角度理解中国历史的先河。

“

竺可桢线”一

直是我国气候历史研究最重要的成果

今天我们沿着前人的足迹,来看看气候在多大程度上影响了中国历史,我们的祖先又是如何摆脱气候的影响而改变历史进程的。

一、气候线和政权线

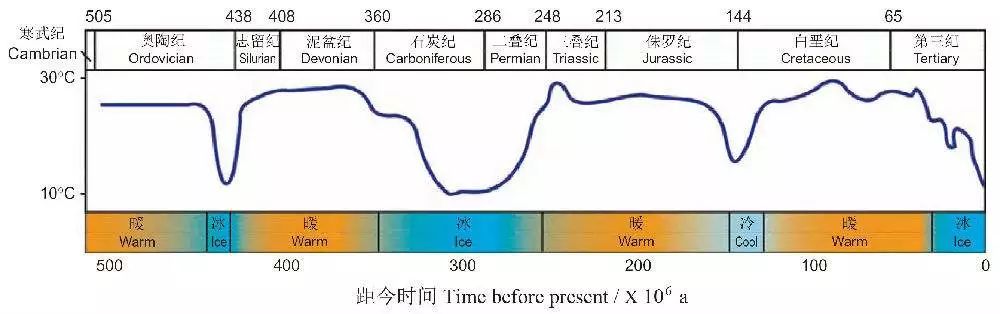

我们都听过大冰期和小冰期,还有间冰期,它们都是地球的地质时期,指的是地球温度不断变化的阶段。

大冰期和小冰期都是相对而言的,我们现在已知的最大冰期间隔是三亿年,三亿年之中又有1.5亿年左右的相对较小的冰期。

这种数亿年的冰期,年平均温度高低之间相差可达到20度,这样的温度足以毁灭绝大多数的物种。

大冰期示意图

大冰期的尺度可以达到数亿年,而小冰期则可以小到数百年甚至数十年。

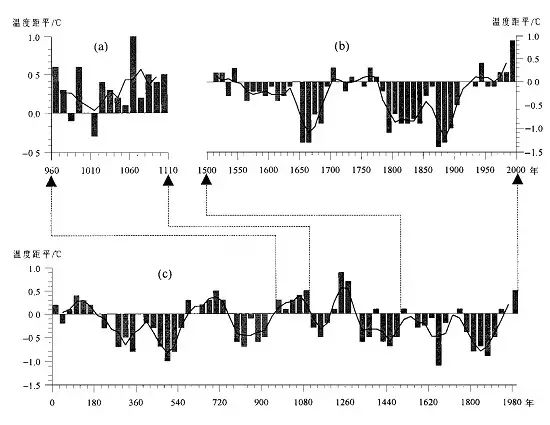

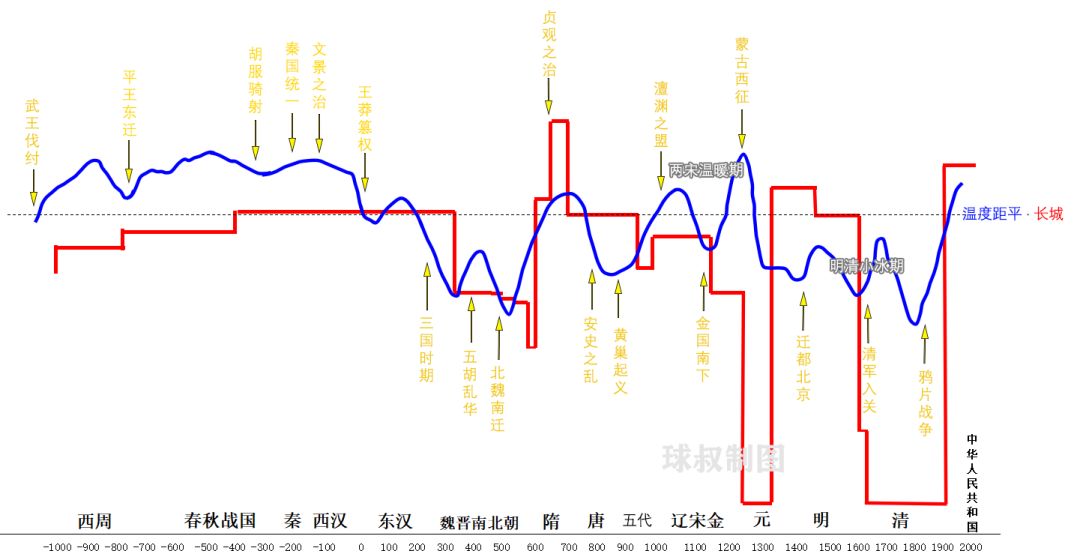

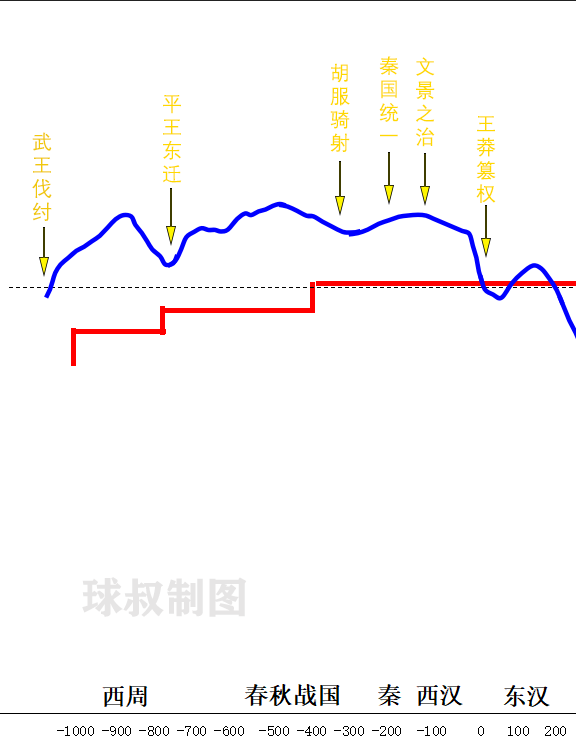

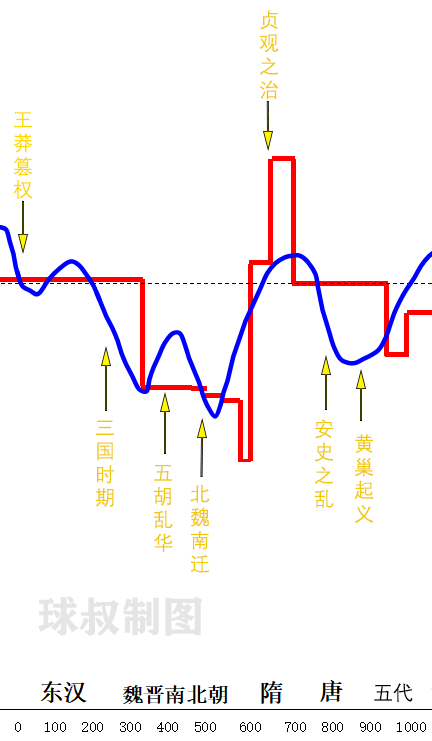

中国东部过去2000年冬半年平均温度变化图

《过去2000a中国东部冬半年温度变化序列重建及初步分析》(葛全胜、郑景云、满志敏、方修琦、张丕远著)

在中国过去2000年的历史中也存在着温度高低变化的情况,温度的变化导致草场和耕地面积的变化,直接改变亚欧大陆东部农耕、游牧、渔猎等族群的迁徙路径,最终改变双方政权之间的边界线。

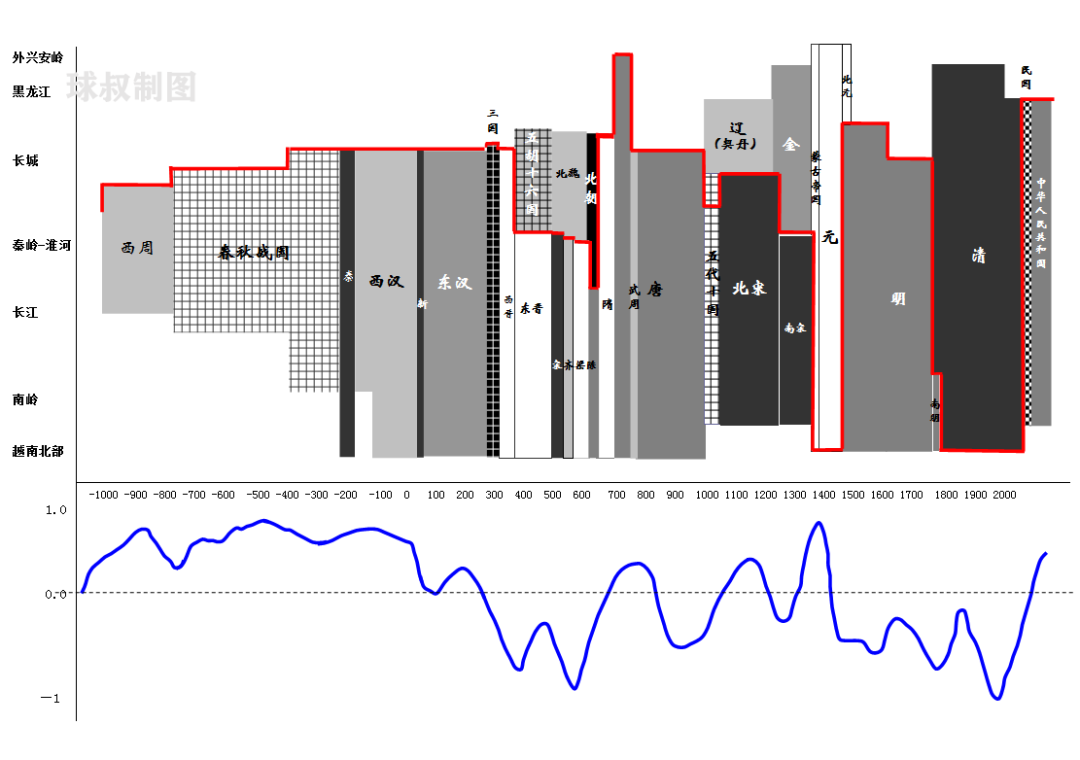

为了更好的理解中国历史,我们根据前述的两篇重要论文(《中国近五千年来气候变迁的初步研究》和《过去2000a中国东部冬半年温度变化序列重建及初步分析》)以及相关历史事件,大致得到如下对比图片。

中国东部3000年来温度和政权南北边界示意图

红线以北的政权表示游牧、渔猎属性族群,红线以南的政权表示农耕属性族群

上图的温度线是我们结合两篇论文的叙述和结论得出的,而政权性质是根据该政权建立之初的性质来划分的,很多游牧、渔猎政权因为汉化逐渐丧失原来的属性,但我们还是以它们最初的性质来划分。

透过这张图,我们直观的看到了中国东部政权三千年的变化,温度线即是气候性,政权边界线即是历史线,两条线的摆动即是这三千年的历史趋势。

中国东部3000年温度线与政权线

二、第一个千年——气候线与历史线的同步

先来看看第一个千年。

这一阶段政权类型较为单一,普遍是单纯的农耕国家,没有游牧族群进入中原建立大型政权。

族群之间的融合方向主要为东西向,这一阶段周人、秦人都来自关中平原西部,而人口则主要分布在东部的华北平原。

气候变化线符合政权边界线,这一时期总体相对温暖,虽然无法和再之前几千年的大温暖期相比,但仍然比现在要温暖很多,这使得农牧政权的边界基本维持在黄土高原和华北平原北部地区。

商朝末年(三千多年前),当时全球经历了一次剧烈的降温过程,持续数百年,中国东部结束了之前数千年的整体温暖阶段,开始逐渐降温。

西周建立之后(也就是第一个千年开始之初),气候逐渐转暖。

温暖的气候再加上西周的分封制度,使得西周的疆域在商朝基础上又得到一定的扩展,北抵燕地、南达长江。

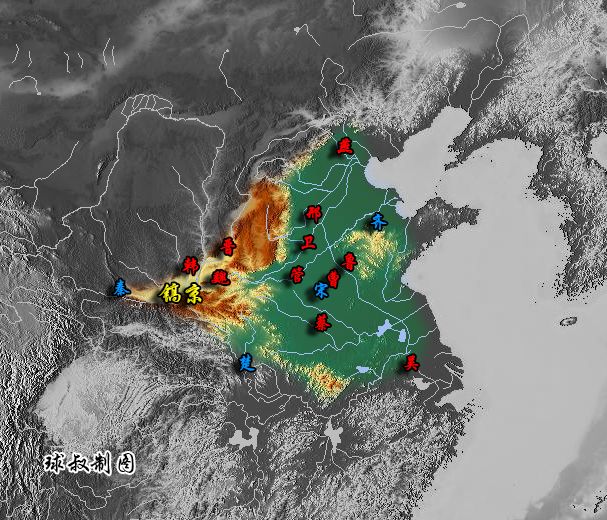

西周疆域面积

西周奠定了中国历史数千年的核心区——中原,红色为西周同姓国,蓝色为异姓国

到了西周末年,一次长达百年的全球性降温过程又来临,这直接导致了西北地区戎狄部落南下劫掠,其中犬戎攻入西周首都镐,杀死了周幽王,周王室被迫东迁洛阳。

这时候的犬戎还是松散的游牧族群联盟,在战后逐渐融入到秦国和周边族群之中。

后来春秋到汉代整体的温暖期逐渐酝酿起强大的国家,秦汉帝国成为我们历史上第一阶段的大一统王朝时期。

气候在这一阶段似乎是王朝兴衰背后“看不见的手”,虽然看不见它,但却总觉得被它所控制。

【赵武灵王的胡服骑射】

战国后期到秦汉帝国都维持较温暖的气候,在这个阶段里我们最关注的不是完成统一的秦汉,而是在战国后期的北方强国——赵国。

赵人没有统一中国,但是赵人将农耕政权的边界线推进到了河套地区。

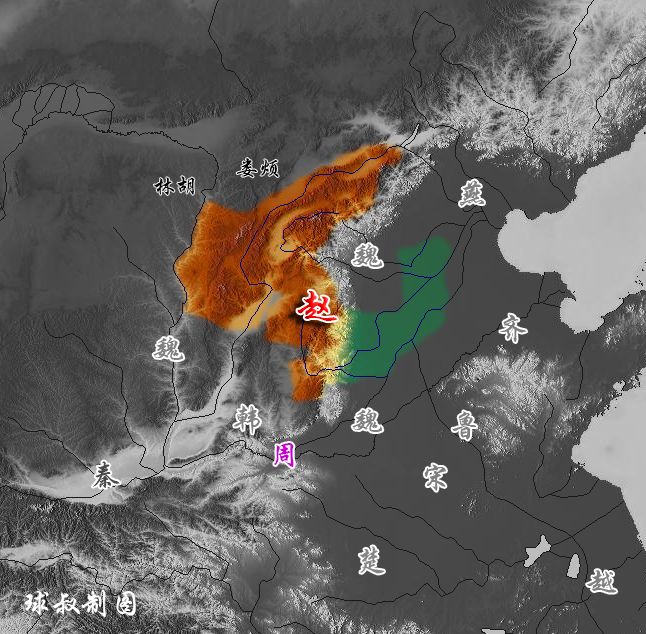

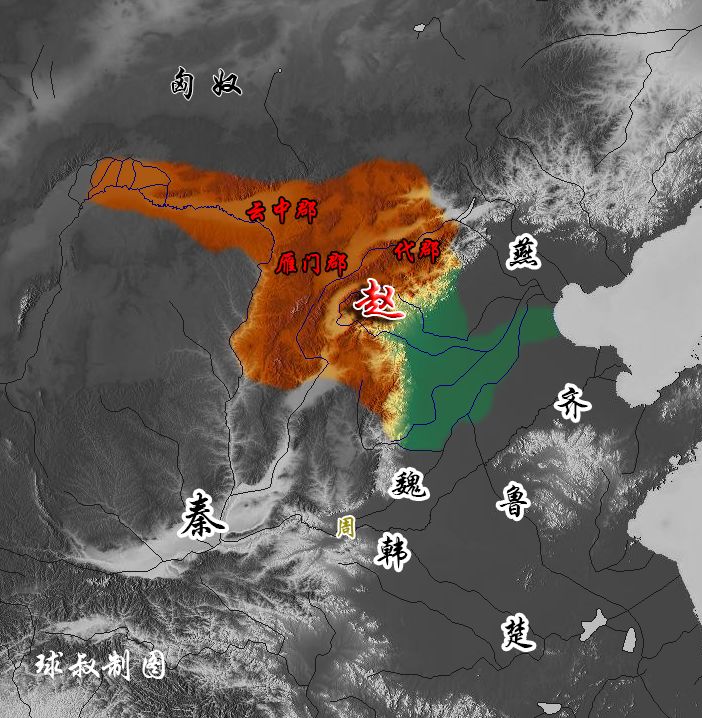

公元前453年,赵魏韩三家分晋。

赵国控制了山西高原北部和华北平原一部分地区,虽然面积不小,但是赵国毕竟处于北部边缘地区,直接面对着北部的中山、林胡、娄烦等游牧族群。

游牧族群可以轻易的进入赵国,使得赵国一直处于游牧族群和中原民族的夹击之中。

三家分晋之初赵国控制区域(公元前453年)

领地的相互交错

然而赵国这种背靠游牧族群的状态也让赵国人接触和了解到游牧族群作战的优势,那就是机动性。

游牧民族虽然人数不多,但是却是全民皆兵的状态,他们都依靠马匹行军,行军速度非常快。

游牧族群的作战方式吸引了当时赵国国君赵武灵王的目光,他下决心在全国范围内开展学习胡人着装和行军的改革,努力提高赵国军队的战斗力。

原先赵人一直采取车战的方式,但是战车非常不适应赵国山区的地形,限制了赵国在北部的扩张。

赵武灵王改战车为骑兵,将士兵的着装由宽大长袍改成利于作战的胡服,并在全国推行胡人的着装。

“胡服骑射”改革的效果立马显现出来。

之后的赵国军队先后击败林胡、娄烦,得到了大量优质马匹,而且灭亡了一直如鲠在喉的中山国,完全打通了赵国南北两部分的领土。

在北方,赵国为中原国家第一次夺取了一直为胡人占领的河套地区,设立了云中郡。

现在看来,其实当时的骑兵没有配备马镫,单兵作战能力并不强,只能被称为“骑射兵”,而且当时骑兵对于农耕族群来说维护费用非常高。

但胡服骑射在当时真正的意义其实是在赵国国内统一了思想,使得南北分化的赵国能够真正的凝聚起来,保持了内部的统一性。

从大历史的角度,赵国是第一个也是历史上少有的主动学习游牧族群的中原政权,极大的增强了华夏民族的包容性。

赵武灵王在历史上的功绩可以说是开创性的,在温暖气候的帮助下首次将中原政权与游牧政权的边界线推进到河套以北地区。

三、第二个千年——气候再一次影响了大历史

这一阶段政权类型开始出现农牧复合型国家,但是农牧结合的阶段维持时间还非常短,例如北魏后期和唐朝前期。

族群之间的融合方向开始转变为南北向,经过前一阶段已经将东西向的华北平原和黄土高原融合为一体了,这一阶段则聚焦于南北方向更大范围的黄河流域和长江流域。

气候变化线基本符合政权边界线,南北朝时期大幅度长时间的降温,导致众多游牧民族进入中原建立大型政权,一度将农牧政权的边界线推进到长江流域。

公元150年东汉后期开始,中国东部地区开始急剧的降温,到公元500年南北朝后期,较低的气温一直保持数百年之久,形成我国古代第一个较长的“小冰期”。

这次降温,不仅给北方带来了寒流,也带来了众多北方的众多少数民族。

他们本来居住在蒙古高原和东北地区,气温骤降使得他们纷纷南下中原,中原的农耕政权被排挤到南方地区。

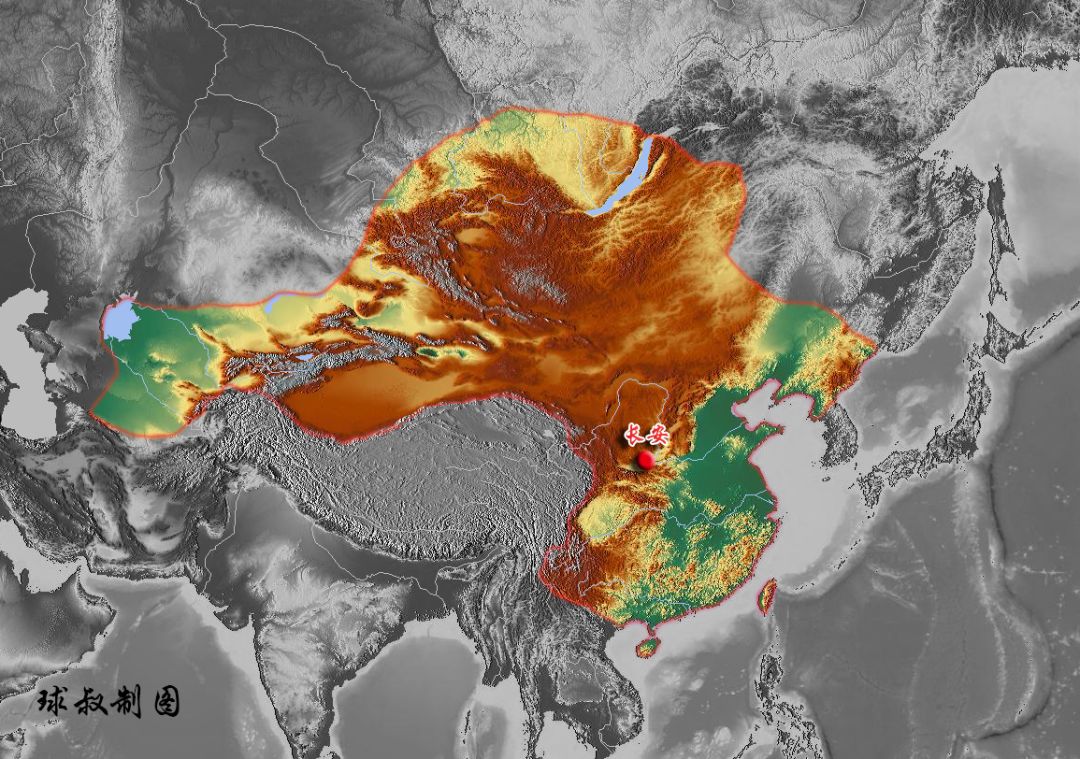

公元500年之后气温已经显著的回升了,从581年隋朝建立、7世纪上半叶的贞观之治,再到8世纪前期开元盛世,这一阶段气温达到了半个多世纪来的又一个高点,这也是隋唐帝国崛起的气候背景。

隋唐帝国的统治阶级其实也有部分北方游牧民族的血统,南迁后和其他众多游牧民族一样,逐渐融入到了中原民族之中。

然而好天气并没有延续太久。

755年安史之乱之后,气温也如唐朝的局势一般急转直下,各地藩镇开始割据,节度使雄霸一方。

一直到907年唐朝灭亡,气候一直维持在降低的水平。

当这第二个千年结束的时候,如同前一个千年一般,帝国的兴衰依然被气候所左右,依然能够大概从气候的角度加以解释。

【北魏孝文帝的全盘汉化】

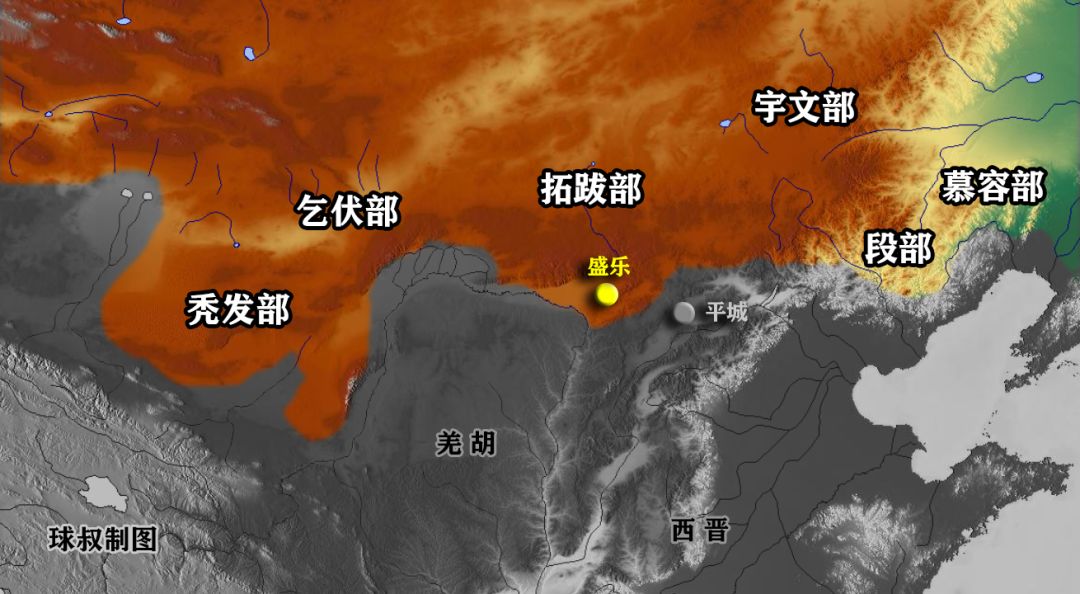

这个千年我们来说知名度很高的北魏。

北魏政权是“南北朝小冰期”时从北方南下的鲜卑族群所建立的政权,439年北魏统一了中国北方,将首都从盛乐南迁至平城(大同),后来在孝文帝时期继续南迁至洛阳,并开展全盘汉化。

这是我国历史上最典型的游牧族群汉化的案例。

在北魏第三个皇帝太武帝拓跋焘时期,北魏完成了北方的统一。

其实在此时北魏就已经有一定程度的汉化,部分汉人官员已经进入了北魏朝廷,共同治理当时北方的众多汉人群体。

到5岁的孝文帝即位之时,北魏定都大同已经经历了六位皇帝,鲜卑人陆续的进入大同地区定居,但与庞大的汉人群体相比,仍然属于少数族群。

孝文帝即位后长期由冯太后摄政,作为汉人,冯太后主导了这一时期北魏的汉化改革,推行俸禄制和均田制,将部分旁系的族人排除出贵族群体。

到孝文帝执政之后,伴随着北方气温的骤降,他更是直接将都城迁至南方的洛阳,并且要求鲜卑人改汉姓、穿汉服,不得返回北方。

这样强制的汉化改革确实非常有利于民族的融合,也废除了诸多游牧民族的陋习。

但是对于北魏政权本身来说,这样的改革长期下来几乎是毁灭性的,因为改革强行在本族群之间划出了一道鸿沟,几乎完全抛弃了自己原来的民族认同和立国之基。

北魏的军事力量一直依赖于北方各族,特别是在大同及其以北的六镇地区。

国都南迁和强制汉化之后,完全割裂了六镇和洛阳统治阶层的联系,六镇军人不再受到重视,生活非常凄凉。

就在迁都洛阳二十多年之后,遗留六镇的北方军事旧势力就发动了叛乱。

其中尔朱荣率领的一只军队杀入洛阳城中,屠杀了北魏皇族和政府两千多人,北魏也就此灭亡。

历代中原王朝当然会称赞孝文帝的汉化改革,这是历代统治者认同的民族融合举动。

但是其实族群的融合是需要耐心和时间的,一部分人完全抛弃自身的文化认同,而不顾其他民众的反对,那这个族群乃至整个共同体都会发生割裂与冲突。

因此孝文帝改革的方向没错,但是在力度上却有重大的失误。

四、第三个千年——气候线不再起作用?

经过前两个千年的观察,我们似乎可以得出这样一个结论:

温暖的气候有利于农耕族群,寒冷的气候则有利于游牧族群。

这样的结论会适用于这第三个千年吗?