已经十岁的知乎也遇到了属于自己的十字路口,实际上近几年,作为问答社区出身的知乎一次又一次思考回答关于自己的关键问题:

「创作者为何要来知乎?知乎该如何留住创作者?」

「活跃用户群体从精英到下沉,知乎该如何应对这种变化?」

「当内容的接受主体从文字转向视频化,知乎又该做些什么?」

「为什么知乎现在总被『黑』?」

……

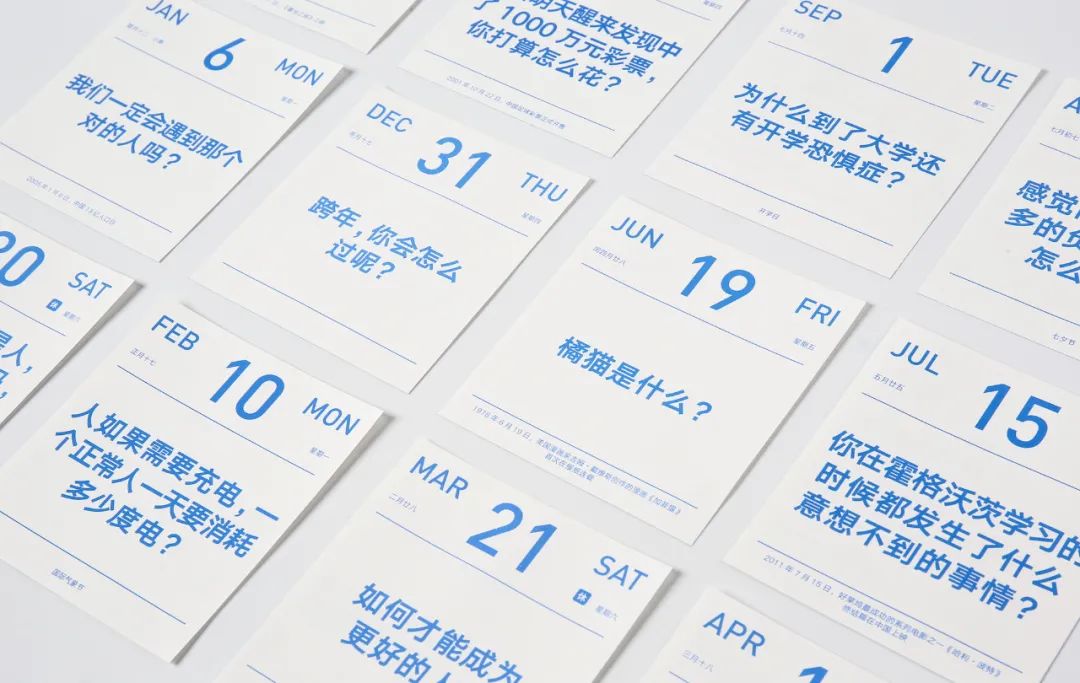

*Photo by zhihu.com

1、

我曾问过几位在科技和数码行业颇有影响力的自媒体人,你去知乎创作的目的是什么,和其他渠道相比收入又如何?我收到的回答基本上是相似的,去知乎创作并不是为了钱,(而且几乎也没有收入),主要是为了给自己制造影响力。还有的说是因为在别的平台有一定影响力,被知乎邀请去创作。但也有一位表示,自己是知乎早期用户,曾经在知乎上获得很大的帮助,也羡慕过知乎曾经知识渊博、表达能力极强的大 V 们,而自己就是要「接过他们的枪,尽自己的一份力」。

但他们也很慎重地补充到,在知乎创作是一件很不容易的事情,你不能抱着一种某种功利目的,需要长时间的积累素材才能创作出一篇扎实的内容,但发布后还不一定获得你想要的反馈和效果,等待你的有很多赞同,但也有更多的「实名反对」和你永远无法理解其思考逻辑的「杠精」,这些都会让你觉得「心力交瘁」,「怀疑人生」。但有读者反馈总是好的,而大多数内容会变成「小透明」,这些都会让你成为「劝退」的理由。但即便如此,但还是有一种不甘心的心态去迎接下一个问题。

为了「情怀」而创作,

是知乎创作者最常见的回应。

从「盐 Club」到「新知青年大会」,一代又一代优秀的知乎创作者传承知乎的使命,去贡献一篇又一篇精彩的回答,丰富知乎的内容储备,从而不负「知乎大 V」的名誉。

在

2021 知乎新知青年大会上,知乎创始人、CEO 周源现场发表的十周年演讲中,也用知乎式的文艺和热情多次提及了知乎创作者的特征:「答主们通过持续地分享知识、经验、见解,在不同领域发光发热,帮助更多人发现更大的世界,」「

在黑夜里,一盏灯,可以带来光明,一盏灯,可以温暖心窝。

」而这场大会,也以

「

谢答」

为主题去感谢过去十年的知乎创作者。

但「情怀」不能当饭吃,有丰厚的保障才是创作者能持续创作高质量内容的基础和保证,虽然创作者可能不计较什么,但这是知乎必须要想清楚的问题和要做的事情,

这也关系到知乎是否能生存下去的能力

。

其实这不是知乎第一次在重要活动中关注创作者的收益问题了,去年知乎更是对外公布了「海盐计划」,通过建立一个创作矩阵来帮助创作者在知乎平台全方位地扩大影响力,从而获得收益。

一年后,在新知青年大会上,周源公布了一组知乎创作者的收入数据:

「目前,知乎已有 100 位创作者,月收入超过 10 万元;有 1000 位创作者,月收入超过 1 万元。每天,知乎会新增超过 2000 万条创作和互动。」

与别的平台颇有点放卫星式的数据不同,很多人认为知乎的数据颇有点「自嘲的」意味,毕竟从创作者的收入和有收入的创作者数量来看,知乎都不算突出,和隔壁的「百大 up 主」相比,10 万元可能只是他们一天的收入,或者半天,或者几个小时,而来到知乎,需要一个月。

性价比有点差。

甚至一位 up 主曾在视频中公开吐槽过,自己的视频在 B 站平均是 50 万的播放量,而在知乎却只有 5000 不到,评论量更加感人,自己在怀疑继续在知乎平台更新的必要。

是知乎落后了吗?数据说并没有,截至 2020 年 12 月,知乎上的总问题数超过 4400 万条,总回答数超过 2.4 亿条。在付费内容领域,

知乎月活跃付费用户数已超过 250 万,

总内容数超过 300 万,年访问人次超过 30 亿。

是用户错了吗?数据说也没有,知乎活跃用户中,18-35 岁的青年占比约 75%,和隔壁也差不多。

是内容错了吗?数据说好像也不是,同样是受到知乎和隔壁平台都热衷的数码内容,知乎平台新大 V「

蓝大仙人」写的「智能电视选购攻略」成功带货了 5000 万元不仅「分享知识和经验」,还得到了「体面的收益」。

那究竟是有什么不一样?

2、

*Photo by Zhihu.com

在内容平台成果不理想无非两种,一种是别人看不到,另一种是别人不想看。

一旦平台大了,内容多了,自己的东西就很难被别人看到了。知乎从一开始是「邀请制」,用户关注内容的方式也通过「关注」来主动获取,然后再从「关注」的「关注」和推荐中获得更多的内容,认识别的用户。

但这种方式很容易出现问题,

一来需要用户有较强的主动性,二来阅读的内容比较容易「内卷」,也需要用户能主动拓宽视野,获取更多内容。

这种方式在知乎初期的经营推广模式下非常有用,经过「精英」认证的内容也有利于广泛的传播,也是在这个时期,知乎「精英」的形象被深度刻画在这个产品之中,知乎的内容也品品出圈,将影响力扩展到整个互联网。

当知乎正式对外开放后,「关注制」就很容易出现问题了,你无法驱动所有的新用户都有较强的主动性,也就导致了很多用户会反馈自己的内容页空空如也,知乎也一度讨论过这个问题,但当时保持现状的声音盖过了质疑的声音,因为「这就是知乎」,

在现状没有出现大问题的情况下,需要用户适应平台而不是让平台适应用户,这是精英阶层的经典想法。

知乎的管理层早期对于「变化」似乎总是非常谨慎的,它太害怕用户的恶评了,有时候知乎的产品更新一小点内容,知乎的管理层都需要撰写很长很长很长的答案来解释为什么这种改变是必要的。再比如在很长一段时间内,知乎对于商业化变现的动作就非常小心,通过不断地进行尝试和渗透来获取用户的理解,以避免出现「加点广告怎么了!」的极端情况,从而吓走核心用户。

所以当要用推荐制取代关注制,这种动摇知乎产品根本的决定,需要极端地慎重。

不过,现实也并不能说服知乎让它们改变。以今日头条为代表的算法之上主义不仅狂揽用户,而且还改变了整个行业对待内容分发的态度,编辑推荐制已经成为一种落后的传统形态被搁置,不管你喜欢不喜欢,算法时代已经来了。

但算法带来的后果就是三俗内容的泛滥,这也一度成为舆论纷纷抨击的角度。今日头条,一点资讯,以及 QQ 快报等以算法推荐为中心的内容平台成为三俗内容最大的舞台。

这会让知乎为难,一来算法和推荐肯定是未来的趋势,但三俗又是知乎内容的底线,你既要放开算法,又要保证内容的质量,这在当时几乎是一件不可能的事情。

但小心谨慎并不能阻挡知乎面临的第一波危机,最早的知名创作者还是出走殆尽,而其它内容平台也纷纷在知乎抢走优质创作者,知乎第一次陷入到了舆论危机当中。

知乎的主要用户群体已经变了,不管知乎的决定是否能获得精英创作者(或者意见领袖)的赞同,这些人都会出走。

如果回头去看当时这些精英创作者的「告别文章」,几乎都是在说,知乎变了,知乎的用户群体变了,知乎的创作环境已经不再像过去那么和谐友好,始终怀念的是曾经如同氏族部落的知乎时代。但知乎不可能再回去,走得只能是这些「精英」。

知乎这些年来也一直在制造舆论,努力向外界传递知乎是「全民的知乎」,「下沉的」知乎,这些都能理解,知乎需要数据方面的增长,需要挖掘用户本身的价值,从而提升网站的「身价」来吸引优质的广告客户,这是知乎必须走的路,也是生存下去的基础。

3、

*Photo by zhihu.com

抛下了沉重的「精英包袱」后,知乎彻底放开了,用户参差不齐,各种内容如同洪水猛兽一般出现在了用户的默认页之中,「关注页」已经被用户遗忘,取而代之的是你永远都刷不尽的算法推荐内容。

你在知乎创作的内容有了重见天日的一天,但却不禁又陷入取悦读者的窠臼之中。我虽然不太了解知乎的算法到底是怎样的,但至少陷入到了某种「混乱」之中,也是从此开始,知乎的舆论和口碑似乎在逐渐走到与原先不一样的路线中。

这就好比一个「刚下飞机人在美国」的精英人士每天关注的并不是华尔街和硅谷,而是明星出轨八卦和野史和都市传说。也好比没有见过世面的刘姥姥进了大观园,到处留下了笑话,也惹得一部分贵族小姐们不愉快。

要留住新用户,就要有留住新用户的内容,没有这些内容,新客就会流失,这在互联网拉新成本越来越贵的今天是不可接受的,这是知乎需要面对的现实,只能妥协。

因为改变,知乎被骂得一无是处,这些年来很少能看到为知乎写的正面文章(营销文除外),在微博、微信、头条等舆论主要阵地,知乎是一个负面词汇,充满了反讽,鄙视,和叹息。以至于让很多产品有一种错觉,我能取代知乎的功能,甚至我能取代知乎。

新用户不是洪水猛兽,三俗内容不是没落原因,只是知乎并没有从「大解放」中缓过劲儿来,知乎做了太多「纵容」用户的事情,

而「改造用户」做得太迟了。

一方面,好内容送不到用户眼前,另一方面,看好内容还需要一定的门槛。

难道知乎上没有好内容吗?肯定不是,那么知乎上的好内容都到哪里去了?

答案是你需要一个付费会员。

「知乎盐选会员,是付费内容服务和用户体验的一次升级,旨在让知友们花的时间更值得。盐选会员不仅可以为广大知友提社区功能权益、身份权益以及内容权益等多重福利;还能在社区问答的原生体验中,便捷地获得优质付费内容;完善的『盐选』机制,也能提升知友们获得好内容的效率。」

从简介中就可以知道,知乎为付费会员筛选出更高品质的优质内容,并在社区的问答讨论场景、推荐场景以及搜索场景中融合出现。同时,付费会员也可以同时获得电子书、课程等付费内容。

我每年花100多块钱(或者更少),略去寻找优质内容的时间。

这几年来知乎也在丰富其功能和产品,类似于微博的「想法」,类似公众号的企业主页和个人主页,类似于微博超话和贴吧的「圈子」,类似于微博热搜的「热榜」,最后又逐渐增加了付费问答、电子书、知识付费、有声书、会员系统、直播、视频等,凡是互联网上有些热度的产品,知乎都拿出了自己的产品。而这些产品集中了知乎的优质内容,在很多问题当中,一直优质的答案可能是需要付费的。

所以,

但不论用户的时间线上处于怎样的混乱状态,涉及知乎推荐的内容都至少还保留原来的水准。

也难怪周源有底气说,「

有个朋友跟我抱怨,说知乎总是给他推送谈情说爱方面的内容,很俗气,越来越水了。我开玩笑说,对于内容而言,你有多爱它,它就多爱你,内容对你是绝对忠诚的。

」

是人就总有很多「问题」,提问总是无畏的,毕竟这是提问者的需要,而更需要的是回答者的素质。但周源也补了一句:「我们也思考,怎样既能拥抱越来越丰富的内容,又尽量减少给用户带来的内容噪音。」

知乎也承认尝试对专业内容的资源扶持,投入了诸多的算法、研发以及运营资源,希望专业优质内容被更快地识别,获得更多的流量和曝光。但目前,在竞争对手几乎可以把算法推荐做到大致精准的情况下,知乎在这方面解决地依然不够好,很多内容即便点击 1000 次「不感兴趣」,它依旧会努力出现在你的推荐内容和弹出信息之中,

所以把责任推在用户端,管理层多多少少都有点不负责任的。

4、

*Photo by Internet

今年的新知青年大会,知乎重点把创作者提到了长期战略的地位,

以知乎各个领域的创作者为中心,为广大用户创造价值。还计划在 2021 年,计划投入总价值数十亿元的现金和流量,继续加大对创作者的支持。

知乎的这个动作显然有些迟缓,也是两三年前内容平台玩过好几轮的东西,「十亿」看起来很多,但并没有说其中多少是资金,多少是流量。但以知乎并不总是财大气粗的表现来看,还是以流量扶持为主,帮助创作者获得更大的名气,或者找到可以带货的机会来提升收入。