昨天说今天要发电影,喜欢推理的一定来,然后马上就有同学问是不是《东方快车谋杀案》(这么容易就猜对了,摔桌),不过,另一个侧面也说明这部作品的影响力还是蛮大的。

《东方快车谋杀案》改编自著名侦探小说家

阿

加莎·克里斯蒂

的同名小说,虽然在中国大众心目中,克里斯蒂似乎没有写出《福尔摩斯》的柯南道尔著名,但实际上

根据吉尼斯世界纪录记载,

她作品的总销量仅次于圣经和莎士比亚

,超过其他所有的作家(注意是作家哦,而不仅仅是推理作家)。

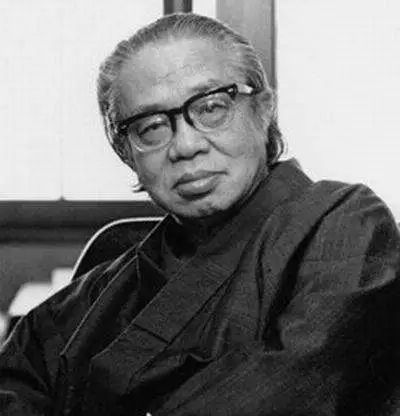

阿加莎·克里斯蒂(1890~1976) 三大推理文学宗师之一

在评价上,克里斯蒂与日本的

松本清张

和英国的

柯南道尔

一起,并称为推理文学的三大宗师。而从对后来的影响上,她用《无人生还》开创了暴风雪山庄模式,也用《东方快车谋杀案》开创了合作谋杀模式,还有非常经典的在《罗杰疑案》中使用的叙述性诡计。

甚至可以说,她在推理文学界是一个接近于莎士比亚的存在,因为她开创了许多后人都遵循的类别和写作常规。

阿瑟·柯南·道尔(1859~1930)

松本清张(1909~1992)

《东方快车谋杀案》曾被多次被改编,其中比较著名的有1974年以及2001年的版本,在1974年版本里,58岁的英格丽·褒曼也凭借此片获得了第47届奥斯卡金像奖最佳女配角。

这次我们讲述的影片上映于2017年,关于这次的改编电影,总体算是比较中规

中矩的。影片

导演 肯尼思·布拉纳 同时也饰演了片中的主角,

大侦探 赫克尔·波洛。

大侦探 波洛(肯尼思·布拉纳 饰)

影片围绕大侦探 波洛 乘坐的“东方快车”上的一起离奇命案:德普饰演的富豪雷切特惨死在自己的火车包厢中,身中数刀且刀口深浅不一。一丝不苟的 波洛 通过抽丝剥茧的分析,最后让案情水落石出。

雷切特(约翰

·

尼德普 饰)

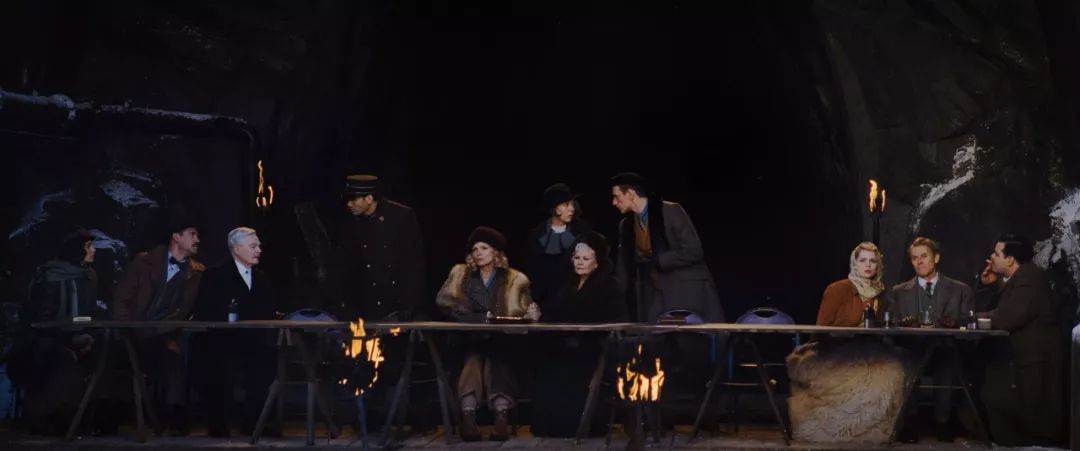

值得一提的是,在拍摄手法上,因为影片涉及人物众多,线索繁杂,所以导演常常使用

行走的长镜头来拍摄对话场景

(具体可看微剧场视频后段 评论部分的展示),这样可以避免画面的单调,还可以顺便介绍列车的构造,也同时交代了主要人物所在车厢的相对位置。

用行走的长镜头拍摄对话场景

当 波洛 宣布了凶案发生后,人物在

玻璃上折射出来的重影

加重了这种悬疑的感觉。

影的运用

此外,因为火车内的场景是不变的,所以影片会引入因为

天气和昼夜造成的色调变化

,这样,给画面带来了新的节奏,也相当于塑造出了新的场景,避免了视觉上的单调,而这种手法在同样是室内景的《十二怒汉》里面也有很多使用。

用雪天、白昼、夜晚的色调变化,增加画面节奏

另外有一些可以改进的地方,第一是凶案发生的时间到了影片的第40分钟,致使影片

前段节奏比较沉闷

。其实是可以略微压缩一下前段的剧情,然后把凶案提前。

第二每个人所在的车厢与相对位置没有被很好的表现,光依靠对话和正反打,其实是一个并不取巧的办法。与这点类似,影片中大量的推理过程,如果能够给出推理出来的场景,那么观众就更容易理解。也或许是导演希望拍出怀旧感,所以视觉化的帮助观众思考的镜头比较少,而这可能导致观众很难抓住克里斯蒂想要表现的每一个线索。

当然,对于一般观众而言,一个侦探故事,最后可以给出一个明确的,让人信服的解答,那才是最为重要的事情,

阿婆在

《东方快车谋杀案》的结局

,对于大多数人来说都是

让人信服而又出乎意料的

。

但改编后的影片结局,导演改成对

正义相对性

的讨论,是有点儿过度了。

原著里面,波洛 其实云淡风轻地询问了 布克 到底是哪种,而 布克 说是第一种简单的推理,随后 波洛 就退场而离开了。毕竟,按照现代法律,谋划杀人和执行杀人,都是杀人犯,而

即使是死者再邪恶也不能改变凶手私自杀人的事实。

波洛:正义的天平未必永远都能保持平衡

所以导演认真地用正义的相对性来讨论这个不是那么类似“

道德电车难题

”的事情,多少有一些不妥之处。(电车难题:

一个疯子把五个无辜的人绑在

电车

轨道上。一辆失控的电车朝他们驶来,片刻后就要碾压到他们。但同时,你可以拉一个拉杆,让电车开到另一条只被疯子绑了一个人的轨道上。难的是,你是否应拉杆?)

所以,

其实 克里斯蒂 当年安排的那个风轻云淡来结束的开放性收尾,才是一种高明的处理吧。

▲

节目完整视频