作者:杨澄宇

“道不行,乘桴浮于海。”

最近的消息是葛宇路收到意大利米兰一所美术学院的留学邀请。

愿他不像云朵一般,被岩石所殴打。

不知道葛宇路被拆的时候,葛宇路有没有难过?

他的肉身有没有些许被人从十字架上取下的疼痛?

葛宇路拆了,我们在昨晚也旋即将这篇文章删除。

路杆还在,桅杆不倒。

亲爱的读者,再见我们时,你们已然迎着新的晨曦。

2017年8月6日,上海,5时14分日出。

本文约 1800 字,阅读约需 6 分钟。

“看呐,那条路是用我的名字来命名的!”

路人甲跳了出来。

你一定不理他。他有病。

路人甲的名字叫

葛宇路

。

大致搜寻沪上以人名命名的马路,会发现这些名字的前宿主要么是

红色(革命)

的:逸仙路、黄兴路、靖宇东路、靖宇南路、靖宇中路、晋元路、志丹路、子长路、自忠路。

要么是

无色(科学或文化)

的:毕昇路、祖冲之路、光启路、蔡伦路、张衡路、鲁班路、华佗路、行知路等等。

对于鲁迅我一直是犹疑的,按照他在《死魂灵》里的意头,他自己或许更愿意是

黑色

的。

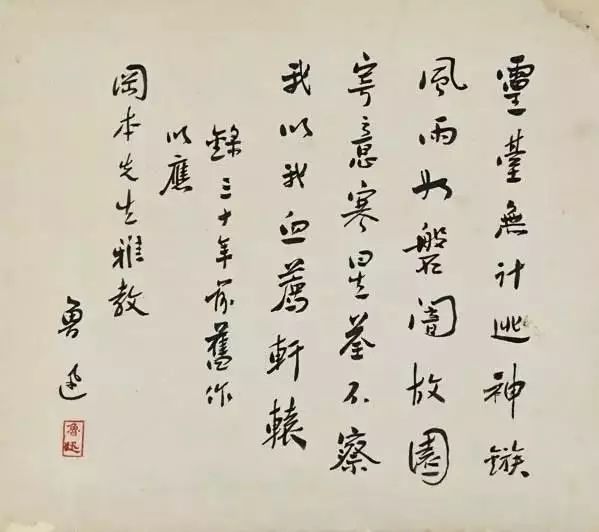

▲ 鲁迅手稿《自题小像》

“无色”的路里也包括外国人的名字:居里、爱迪生、法拉第、达尔文、伽利略、哈雷。这和其他大部分以科学家命名的路一样,可能都要归功于张江高科。

是的,我一直以为

道路是有颜色的

。

甜爱路大概是粉色的。

世纪大道是

银色

的,直通通的银色从硕大的日晷射出。

南京西路是

玫瑰金

的。

人民路是

炸鸡色

的。

衡山路大概是

酒红色

的。

▲

地铁1号线衡山路站的月台

或许它还有我们

专属

的颜色。

比如我在南京的天津路上拉过姑娘的手,那么它的色彩就是那

炫目

的女孩,她的名字就是那条路的名字。“天津桥头残月前”,桥与路重合;残月也被填满。

但这是只属于我们的颜色与名字,没法要求所有人承认。

所以,你觉得那个宣称自己命名道路的人有病。他不是已故的名人。

可是你忽视了一点,他曾被

认同过

,被某些地图软件公司

承认过

。我们现在认路,不就靠这些 app 吗?

纸质版的地图恐怕存在于姜育恒的歌词里和桂冠女诗人毕肖普(Elizabeth Bishop)的诗歌里:

国家的颜色分配好了还是可以选择?

——最能表示水域特征的色彩是什么。

地理学并无偏爱,北方和西方离得一样近

地图的着色应比历史学家更为精确。

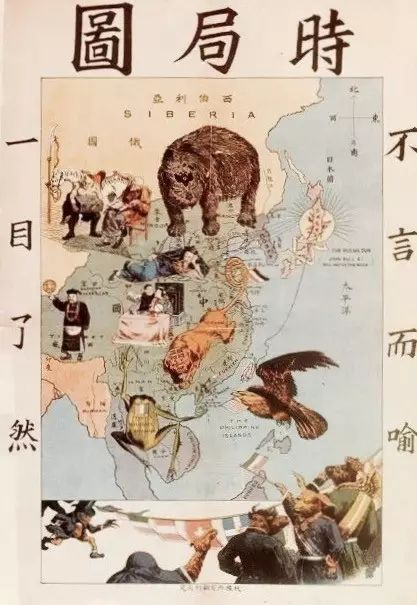

▲ 《时局图》:地图从来不是那么客观的,它不仅有颜色,还有浓厚的政治性。

但是,被

国家承认

才算呢!好了,这就是症结所在,葛宇路说这是行为艺术,原因也与此相关。

艺术在哪?

因为他让我们意识到了“命名”不是一件

随便

的事情。

当葛宇路认真地去给马路起一个“随便”的名字时,问题就显现了。因为无论有多认真,这个名字都只会是“随便”。

命名,是一件

神圣

的事情。

名字,本身就

超越

了符号存在。

《西游记》里银角大王颠来倒去喊“孙悟空、孙空悟”,就能把大圣弄得死去活来。《从百草园到三味书屋》里墙头的美女蛇的呼唤,肯定让小男孩又怕又痒痒。

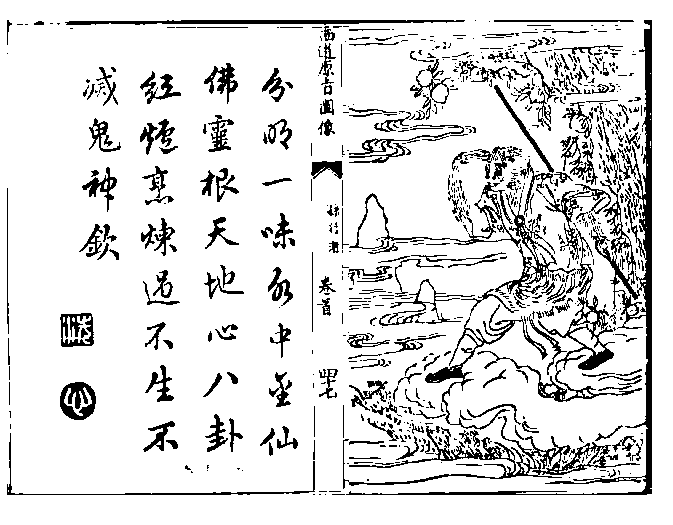

▲ 《西游原旨图像》

如何命名?

海子说:“给远山起一个温暖的名字。”

只有用

文学

,除此之外都超越边界。

因为首先,你得确定她是个

无主之物

。

但普天之下,莫非王土。土地都是国家,岂能冠以自己的姓名?另外,道路因其公共性,是群众的,怎么可能用某一个群众的名字来命名?

“谁给你命名的权力?”

但人们有命名的

渴望

。命名即

占有

。

我们同样有对大地的渴望。地母是温柔的。“大地蜇睡着,太阳宿醉未醒”,人类想要在她的身体上建筑,并起一个私密的名字。这欲望也可向上,去做一个数星星的人。

在这个意义上,不能不承认葛宇路的诞生有些许

叛逆

的因子在,这或也是他自认为是一种行为艺术的原因。对于这世界有那么丁点儿的反抗或占有。这是对权力机构的

质疑

、对公共边界的

试探

。

“凭什么我不能命名?”

▲ 拆除葛宇路

如果大家都约定俗成地使用这个名字,那么,它是不是获得了天然的合法性?权力机构将会水到渠成地接受吗?道路的本质是什么?现代社会的道路不是鸡犬相闻、阡陌交通,而是本雅明的拱廊街,人们甚至可以做一个遛龟的人,但抱歉,

没有命名的权力

。

这权利我们已经

让渡

了出去。

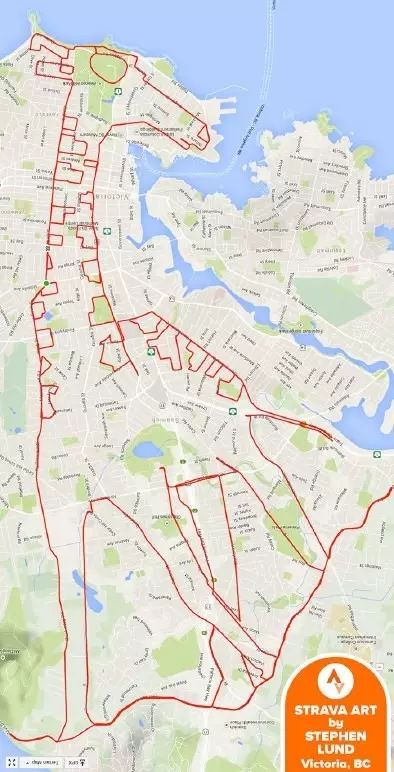

这类行为一个更缓和的形式,是用骑行或跑步轨迹在地图 app 上画画。

那也是一种命名,不过是

即刻

的、

私人

的、

安全

的

。它又是一种

健康

、

减肥

的运动,而这又被种种商业模式所加持。

▲

Stephen Lund,长颈鹿(95.5KM,3小时30分)

行为艺术家则尝试过

更极端

的形式。

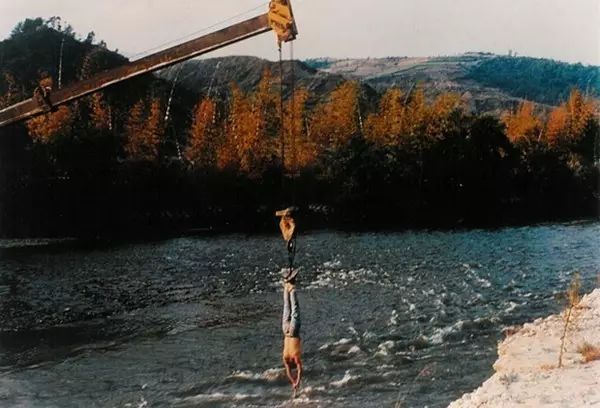

1999年3月,何云昌在云南梁河完成了《与水对话》的作品。他用吊车将自己倒吊起来,放到河中央,在胳膊上刺了两刀,血不停地往河里流。整个过程持续了90分钟。他让自己分割江河,成为江河的一部分,

成为江河

。

这超越了命名。

▲

何云昌《与水对话》,1999年

淅川人周梦蝶却说:

真难以置信当初是怎样走过来的

不敢回顾,甚至

不敢笑也不敢哭

——生怕自己会成为江河,成为

风雨夜无可奈何的抚今追昔。

好吧,我们得承认,有胆儿的行为艺术家们比诗人要决然得多。

我们最怕

麻烦

别人。

我们最怕

麻烦

不到别人。

哪怕是一条无名之路,命名的便利最终还是指向媒体的狂欢,打扰了世界的清净。

就是这么残酷,道路的诞生是为了

方便

别人,但它

没有

自己命名的能力,哪怕再简单的名字。

同样,大家也没有。

话说回来,还是诗人方法多,对于无法或不愿起名的诗作,大可叫《

无题

》。

这是一条短短的

永远走不完

的道路。

▲

Bob Dylan, Liverpool, England, 1966 by Barry Feinstein

文中图像来自网络,版权归原作者所有。

◉

主编

杨澄宇

顾问

傅元峰

编辑

王梓诚、孙欣祺

视觉

应宁

监制

朱绩崧

联系我们

[email protected]

◉